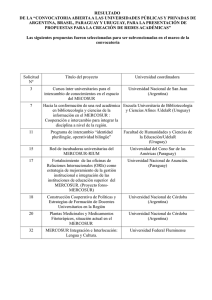

La Agenda Externa del MERCOSUR: El Impacto de Negociaciones con el ALCA, la UE y la OMC

Anuncio