Informe Global de la Corrupci n 2009

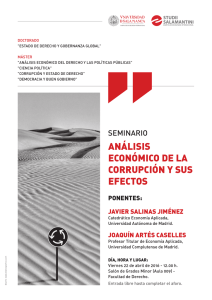

Anuncio