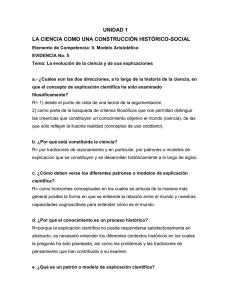

Causalidad y Filosofia Ciencia

Anuncio