«Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo Aragonés»

Anuncio

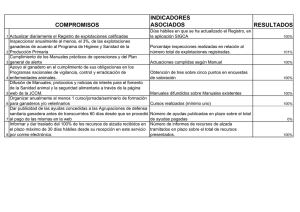

Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés María Laguna Marín-Yaseli Universidad de Zaragoza ager • no 5 • 2006 Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural Journal of Depopulation and Rural Development Studies Páginas: 127-154 María Laguna Marín-Yaseli es Doctora en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza Dirección de contacto: Expo Zaragoza 2008 Pº de la Independencia, 34 50004 Zaragoza Tel. 976 702 008 Fax. 976 204 09 Correo electrónico: [email protected] Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo Aragonés Resumen: Las políticas de Desarrollo Rural han influido en la evolución socioeconómica y demográfica del Pirineo Aragonés en los últimos 20 años. Este artículo analiza las medidas que han sido aplicadas en este período, desde la integración de España en la Unión Europea (1986) hasta el año 2001 (último censo de población publicado). Para evaluar los efectos de dichas medidas se comparan parámetros sociodemográficos de 1981 y 2001, estableciendo las principales diferencias. Los resultados se validan mediante la aplicación de métodos estadísticos. Palabras clave: Pirineo, Montaña, Desarrollo Rural, Política Agraria, Política Regional. More of twenty years of rural development policies at the Aragonese Pyrenees Abstract: Rural Development Policy has influenced the socioeconomic and demographic evolution of the Aragonese Pyrenees during the last 20 years. This article analize the measures taken into practice in this period, from the incorporation of Spain into the European Unión (1986) to 2001 (last population census published). To evaluate the effects of those measures we compare different sociodemographic parameters in 1981 and 2001, trying to establish the main differences. The results are validated by statistical methods. Keywords: Pyrenees, Mountain, Rural Development, Agricultural Policy, Regional Policy. Recibido: mayo, 2006 Aceptado: julio, 2006 1. Introducción Desde el inicio de los años ochenta, los organismos públicos y la iniciativa privada tratan de cambiar la dinámica de los espacios de montaña. Por un lado, las diferentes administraciones dictaron normas para favorecer el desarrollo de la montaña. Con la incorporación de España a la Unión Europea las medidas a favor de las áreas de montaña se han incrementado considerablemente. Las primeras directivas de la UE (75/268/CEE y 86/466/CEE) trataban de favorecer a las explotaciones agrarias como método para apoyar su continuidad y la conservación de los recursos. Desde mediados de los ochenta, las normativas admiten la imposibilidad de la agricultura de montaña para desempeñar una función exclusivamente económica, por sus dificultades María Laguna Marín-Yaseli Desde hace más de un siglo la montaña española sufre un importante retroceso socioeconómico, agravado desde los años cincuenta del siglo XX, como consecuencia de la despoblación y de su desvertebración socioeconómica y espacial. La montaña no se integró de forma satisfactoria en el marco de relaciones post-industriales, que en materia agraria primaron los modelos intensivos y las grandes producciones. Los sistemas agrarios de la montaña, extensivos y orientados a pequeñas producciones de calidad, diferenciadas y de vinculación territorial, no pudieron competir con otras áreas más favorables para desarrollar modelos productivistas. Desmembrado el sistema productivo, que permitió el funcionamiento de la montaña durante siglos, se pasó a una fase de infrautilización de los recursos, marginación económica de las áreas de montaña y emigración de elevados contingentes de población. 129 para competir con los espacios llanos. En este contexto, la Unión Europea insiste en la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades, además de favorecer al sector primario, como vía más adecuada para desarrollar las áreas de montaña. El Pirineo forma parte de las Zonas Desfavorecidas de Montaña incluidas en la Política Agraria Común, y también del Objetivo 5b (Relativo al Desarrollo Rural), y cuenta además con la implementación de iniciativas comunitarias LEADER e INTERREG, (enmarcadas en la Política Regional), lo que ha permitido en conjunto la transferencia de importantes subvenciones a la zona durante las dos últimas décadas. En este trabajo se aporta alguna información sobre la evolución socioeconómica del Pirineo Aragonés transcurridos 20 años desde el inicio de las políticas de desarrollo rural1. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés 2. Área de estudio 130 El área de estudio es el sector aragonés del Pirineo. Se trata de una zona de montaña, con una superficie de 10.227,31 km2 distribuida por 105 municipios, según los límites establecidos por la Orden de 23 de Febrero de 2001 del Gobierno de Aragón, que delimita los municipios de la Zona de Agricultura de Montaña (ZAM). La tabla 1 anota el número de municipios y la extensión de las ZAM en Aragón. La superficie del Pirineo Aragonés supone casi la mitad de las zonas de montaña de la región aragonesa y alberga al 50% de la población de las mismas. Sin embargo, al insertar el Pirineo dentro del contexto aragonés, la superficie no representa más del 20% y la población disminuye considerablemente, sin superar el 5% del total de la región. Esta es una de las características esenciales del área de estudio, la baja densidad de población que influye en muchos aspectos de su desarrollo, especialmente en los relacionados con la dotación de servicios e infraestructuras. 1• Este trabajo constituye un extracto de la Tesis Doctoral “Variabilidad espacial de las políticas de desarrollo rural y de protección ambiental en la gestión del Pirineo Aragonés”, que fue defendida en la Universidad de Zaragoza en diciembre de 2004, y en la que se estudiaron los efectos de las políticas de desarrollo rural en el Pirineo comparando la situación demográfica y socio-económica en 1981 (antes de la aplicación de las medidas de desarrollo rural) y en 2001. Los resultados cuantitativos se validaron con la aplicación de técnicas estadísticas. Este artículo trata de resumir algunos resultados y señalar las conclusiones más importantes, que pueden ser ampliados con la consulta de dicha Tesis. Tabla 1: Zonas de Agricultura de Montaña en Aragón. Pirineo Huesca (ZAM) Zaragoza (ZAM) Teruel (ZAM) Total (ZAM) Total Aragón Municipios 105 89 29 176 290 728 Km2 10227,3 8843,1 1652,4 10349,5 20845 47682,5 habitantes 53.441 50.053 5.800 51.300 107.153 1.186.849 densidad 5,2 5,6 3,5 4,9 5,1 24,8 Fuente: Mairal (1991). INE 2000. Elaboración propia. Desde un punto de vista socioeconómico se distinguen tres unidades en el área de estudio: Valles Pirenaicos, Depresión Media y Prepirineo. La primera de estas unidades descritas, los altos valles, está localizada en la parte septentrional del área de estudio, sobre la Zona Axial, las Sierras Interiores y el Área del Flysch Eoceno. En la gestión tradicional, los valles conformaban un sistema económico (García Ruiz y Lasanta, 1990; Lasanta, 1990) donde se efectuaba un aprovechamiento integral del espacio. Por la diversidad ambiental, la compartimentación del espacio y la abundancia de recursos pascícolas se favoreció una economía de orientación básicamente ganadera, si bien el espacio agrícola cumplía la importante función del abastecimiento alimentario de la población (Lasanta, 1989). Por último, el Prepirineo ha sido definido como una región marginal desde el punto de vista humano (García Ruiz, 1976). Se trata de un espacio de media montaña que reúne las desventajas propias de los espacios de montaña (clima riguroso, fuertes pendientes, escasas posibilidades de desarrollo económico), pero no goza de las ven- María Laguna Marín-Yaseli En el sector central de la zona de estudio las limitaciones impuestas por el medio físico se atenúan (las temperaturas son más suaves, disminuyen los días de heladas y las precipitaciones nivosas), lo que ha influido en el desarrollo de las actividades humanas. Como señalaba Daumas (1976) en este sector del Pirineo, debido a las condiciones favorables del medio físico, la huella humana es más fuerte y las densidades de población son más altas. En este sentido, la Depresión Media es el área con mayores posibilidades agrícolas por su topografía llana, litologías favorables y clima de influencia mediterránea (Solé Sabarís, 1951; Loscertales, 1993, Gorría, 1995). 131 tajas de la alta montaña (existencia de pastos supraforestales abundantes y baratos, desarrollo de un turismo invernal, bosques maderables, aptitudes para el cultivo de prados…). Si bien las altitudes no alcanzan cotas tan altas como en las Sierras Interiores (la sierra de Guara es el punto más alto con 2.077 metros en el Tozal de Guara), las Sierras Exteriores presentan fuertes desniveles que dificultan las prácticas agrarias. Es una región que ha sufrido con especial dureza el proceso de despoblación y está muy afectada por la degradación derivada de las acciones del hombre; fuego, artigueo, pastoreo, abandono de campos, etc…(Gorría, 1995). El fuerte descenso demográfico y la decadencia de las actividades tradicionales, incluyendo el abandono de numerosas pardinas, favorecierón la repoblación con coníferas de amplias extensiones hasta llegar a ser uno de los usos dominantes del territorio (Chauvelier, 1990; Ortigosa et al., 1990). En el mapa 12 se muestra esta división en grandes unidades socioeconómicas del Pirineo Aragonés. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Mapa 1: Área de estudio (Grandes Unidades) 132 2• En el mapa se anotan dos grandes unidades; los Altos Valles Pirenaicos y el resto del territorio. Si desde un punto de vista físico es relativamente sencillo la división del Pirineo en unidades, no ocurre lo mismo desde un punto de vista humano. En algunos municipios es muy difícil determinar si pertenecen a la Depresión Media o Prepirineo, por lo que se ha preferido establecer esta gran división en dos unidades. Laguna (2004) presenta una zonificación del espacio a través del estudio de las potencialidades del territorio (turística, agrícola y ganadera), siguiendo el modelo de Warzynska (1974). Atendiendo a la potencialidad turística, es la zona de los Valles la que presenta unos mayores atractivos, puesto que aúna las mayores altitudes y pendientes con la abundancia de cursos de agua y vegetación. Le sigue en potencialidad turística, aunque con índices mucho más bajos, la zona del Prepirineo. En contraposición a la potencialidad turística, la potencialidad agrícola tiende a concentrar los valores más altos en la zona de Depresión Media por su clima menos riguroso, su topografía más plana y la existencia de suelos más profundos y aptos para la práctica agrícola (De la Riva, 1997). Por último, los enclaves de mayor potencialidad ganadera están localizados en las partes altas de los valles, donde los pastizales alpinos y subalpinos son más abundantes. 3. Fuentes de información y metodología La tabla 2 anota todos los organismos consultados y las fuentes de información utilizadas. Fundamentalmente, los datos necesarios para la elaboración de este trabajo han sido consultados en organismos e instituciones oficiales (Diputación General de Aragón, Oficinas Comarcales Agroambientales, Ayuntamientos…). En ellos se ha tenido acceso a la información referente a las ayudas de Desarrollo Rural. María Laguna Marín-Yaseli La consulta de fuentes de información de organismos oficiales ha sido esencial a la hora de llevar a cabo este trabajo. Se tiene datos sobre las ayudas recibidas por las explotaciones agropecuarias, distribuidas por conceptos. Asimismo, se dispone de información sobre las subvenciones para desarrollar actividades ligadas con el turismo (alojamientos, según diferentes tipos: turismo rural, turismo verde, albergues, refugios, hoteles, viviendas secundarias, apartamentos…) y para empresas destinadas a la implementación de servicios turísticos (guías, deportes de aventura, alojamientos, oferta de ocio complementaria…). Se cuenta también con información, a escala municipal, de la situación en 1981 y 2001 de algunas variables consideradas interesantes para conocer la evolución socioeconómica del Pirineo; entre ellas se incluyen: densidad demográfica y estructura poblacional, número de explotaciones agropecuarias, superficie cultivada, censos ganaderos, número y tipo de alojamientos turísticos, número y tipo de empresas, infraestructuras, servicios y renta disponible. 133 En otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Instituto Aragonés de Estadística, Diputación Provincial de Huesca, Ministerio de Fomento, … se han tomado datos referentes a la demografía, actividades económicas, usos del suelo, etc. Toda esta información ha sido completada con bibliografía especializada y trabajo de campo. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Tabla 2: Esquema de organismos y tipos de información consultados 134 Recogida de información • Ayuntamientos • Mancomunidades • Diputación Provincial de Huesca Departamento de Turismo Tesorería General (IAE) • Diputación General de Aragón Departamento de Economía y Hacienda Departamento de Agricultura y Ganadería Departamento de Medio Ambiente Departamento de Turismo y Cultura Departamento de Ordenación del Territorio • Instituto Nacional de Estadística • Instituto Aragonés de Estadística • Ministerio de Fomento (Delegación provincial) • Grupos LEADER y Agentes de Desarrollo Local Recopilación bibliográfíca • Áreas de Montaña • Pirineos • Desarrollo Rural • Promoción económica Trabajo de campo • Conocimiento área • Recogida informac. • Entrevistas La recogida de información relativa a las ayudas económicas de Desarrollo Rural ha sido bastante complicada, ya que se encuentra distribuida por varios Departamentos de la Diputación General de Aragón y en formatos muy diferentes. La tabla 3 aporta información sobre cada ayuda, años consultados, el departamento al que pertenece y el soporte en el que se ha consultado. La mayor parte de la información no está informatizada, o está en programas no compatibles con los manejados habitualmente, lo que nos obligó a copiar la información manualmente e introducirla posteriormente en una base de datos. Tabla 3: Relación de las ayudas al Desarrollo rural consultadas Ayuda ICM 87-95 ICM 96-99 Mejora Estructuras Agrarias Cese Anticipado Agroambientales 1999 Forestales 1999 Primas Ganadera 1993-1999 LEADER II 1994-1999 DOCUP FEOGA 1994-1999 DOCUP FEDER 1994-1999 INTERREG II 1994-1999 Incentivos Regionales 1989-1998 Turismo Verde 1999 Sección/Servicio Ayudas Estructurales Ayudas Estructurales Ayudas Estructurales Ayudas Estructurales Ayudas Estructurales Ayudas Estructurales Producción y sanidad animal Desarrollo Rural Desarrollo Rural Fondos europeos Fondos europeos Economía Diputación Provincial de Huesca Departamento Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura Economía Economía Papel Soporte Copia manual Disquete Copia manual Copia manual Disquete Disquete Disquete Papel disquete Sin datos Comunicación personal Disquete Copia manual de la guías La metodología empleada para la obtención de resultados es bastante sencilla aunque, como ya se ha señalado, la recogida de información no ha sido una tarea demasiado fácil. En la elaboración de este trabajo se han seguido cinco tareas fundamentales que se han ido superponiendo en el tiempo: 1. Recogida de información (datos, bibliografía, fotografía aérea, trabajo de campo) 2. Creación de una base de datos 3. Tratamiento de la información 4. Valoración de los resultados 5. Memoria 3• En este trabajo sólo se apuntan los resultados derivados del Análisis Factorial. El conjunto de técnicas utilizadas en la Tesis Doctoral incluye otras herramientas como las regresiones simples, el Análisis de Varianza o la Regresión Múltiple. María Laguna Marín-Yaseli En el tratamiento de la información han sido fundamentales las técnicas estadísticas3, destacando el Análisis Factorial como herramienta para validar de forma cuantitativa los efectos de las políticas de desarrollo rural que se evidenciaban de forma más cualitativa. 135 4. Resultados 4. 1. La cuantía de las ayudas al desarrollo rural En el área de estudio, desde la entrada de España en la Unión Europea, se han recibido ayudas económicas por valor de más de 162 millones de euros. La política agraria ha contribuido con 93.404.818 euros y la regional con 68.673.020 euros (tablas 4 y 5). Para una mejor comprensión de los efectos de las ayudas se ha creído conveniente hacer una pequeña referencia a cada una de las medidas de desarrollo rural utilizadas en este trabajo4. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Dentro de las ayudas agrarias se han analizado 8 medidas, que pueden agruparse en las derivadas de la Política de Estructuras (Indemnización Compensatoria de Montaña –ICM–, Mejora de Estructuras Agrarias, Medidas de acompañamiento –Agroambientales, Cese Anticipado–) y las derivadas de las políticas de mercado (primas a la ganadería de ovino, caprino y vacuno). 136 Indemnización Compensatoria de Montaña: Esta medida tiene su origen en la Directiva 268/75 sobre Zonas Desfavorecidas y de Montaña. Su objetivo principal es compensar a los habitantes de estas áreas mediante una subvención directa a la renta de los agricultores, obtenida a partir del tamaño de la explotación (que a su vez se obtiene según el tipo de cultivo y de Unidades Ganaderas de la misma). Mejora de Estructuras Agrarias: A comienzos de la década de 1980, la política de agraria de estructuras va a sufrir una serie de cambios motivados por la crisis del sector que presenta altas tasas de desempleo, con transformaciones en los mercados internacionales de productos agrarios, excedentes, presiones del GATT y problemas medioambientales. El rumbo de la política de estructuras se enfocó entonces hacia la mejora de las explotaciones agrarias y de ahí el nacimiento de estas ayudas. Su objetivo es contribuir al incremento de las rentas agrícolas, mejorar las condiciones de vida, de trabajo y producción 4• Asimismo, en la Tesis Doctoral aparece un capítulo dedicado exclusivamente al estudio de la legislación comunitaria en el que se detallan todas estas medidas de desarrollo rural. Medidas de acompañamiento: Estas medidas son fruto de la reforma de la PAC del año 1992, cuando esta política adquirió un tinte más ambientalista. El objetivo de las mismas es acompañar los cambios previstos en contexto de las Organizaciones Comunes de Mercados, Contribuir a una mejora del medio ambiente y garntizar a los agricultores una renta adecuada. Primas ganaderas: Son las ayudas directas a los productores derivadas de las Organizaciones Comunes de Mercado, según se señalaba ya en el artículo 38 del Tratado de Roma. Tabla 4: Aportación de la inversión por la Política Agraria Común (1989-1999) Medida ICM AGROAMBIENTALES CESE ANTICIPADO MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS GANADERIA OVINO GANADERIA CAPRINO GANADERIA VACUNO** TOTAL IMPORTE TOTAL (Euros) 11.158.184 287.366 229.588 1.089.051 65.171.307 2.114.434 13.354.884 93.404.818 Fuente: DGA. Elaboración Propia Las iniciativas comunitarias son un instrumento específico de la política regional que pretende llegar dónde no lo hacen los Fondos Estructurales. En este trabajo se ha valorado el papel de dos de las trece iniciativas que nacieron en la reforma de finales de los años 80, la iniciativa comunitaria LEADER (encaminada al Desarrollo Rural) y la iniciativa comunitaria INTERREG (destinada a ayudar a las regiones transfronterizas). María Laguna Marín-Yaseli Dentro de las medidas regionales analizadas, podemos distinguir entre las iniciativas comunitarias (LEADER e INTERREG) y las derivadas del Documento Único de programación (DOCUP) y de los Incentivos Regionales. 137 El Documento Único de Programación es, como su nombre indica, un único documento en el que se recoge un plan de desarrollo regional para una determinada región y todas las ayudas de los Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA y FSE), estructuradas según una serie de medidas establecidas por la propia Unión Europea. Los incentivos regionales son una ayuda (en forma de subvenciones o bonificaciones) exclusivamente española, regidos por la Ley 50/85 y cuyo objetivo es disminuir las disparidades económicas en el territorio por medio de la concesión de ciertas ventajas fiscales a las empresas que opten por instalarse en zonas hasta entonces poco favorecidas. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Tabla 5: Aportación de la inversión de las medidas de la Política Regional al Pirineo Aragonés (1989-1999) 138 MEDIDAS LEADER (1990-1993) INTERREG (1991-1993) DOCUP (1994-1999) LEADER II (1994-1999) INTERREG II (1994-1999) INCENTIVOS REGIONALES (1989-1998) TOTAL INVERSIÓN (Euros) 7.643.354 9.807.316 7.049.229 28.363.642 9.153.414 6.654.632 68.673.020 Dentro de las medidas financiadas por la Política Agraria Común, son las primas ganaderas, y especialmente las de ganadería ovina, las que representan el mayor aporte financiero al área de estudio. Le sigue en importancia la Indemnización Compensatoria de Montaña (ICM). Ambas medidas, primas ganaderas e ICM, tienen un carácter predominantemente subvencionador, no inversor, lo que puede estar significando el sostenimiento artificial del sector primario en el Pirineo Aragonés. Las denominadas medidas de acompañamiento (jubilación anticipada, agroambientales y forestales), y Mejora de las Estructuras Agrarias (MEA) apenas han tenido repercusión en el área de estudio. Y ello a pesar de que tales medidas son realmente importantes para que el Desarrollo Rural sea más estable y dilatado en el tiempo, puesto que favorecen la renovación de las explotaciones (jubilación anticipada), el compromiso con el medio ambiente (agroambientales y forestales) y la competitividad de las explotaciones (MEA). Se puede afirmar que estas medidas tienen un carácter más de inversión que de subvención y suponen un mayor compromiso con el Desarrollo Rural para las explotaciones. De entre las medidas financiadas por la Política Regional, es la iniciativa comunitaria LEADER la que ha tenido una mayor financiación, seguida por INTERREG. El predominio de estas acciones sobre el resto pone de manifiesto que realmente hay un interés por el Desarrollo Rural en el área de estudio, porque si bien dichas medidas reciben financiación por parte de las Administraciones, también tienen un fuerte componente de inversión privada, al igual que ocurre con los incentivos regionales. Las actuaciones financiadas por el DOCUP han sido las que ha tenido una mayor difusión espacial. Llama la atención que las ayudas del DOCUP se han distribuido, en su mayoría, en función de la población. Este hecho lleva a plantearse si son realmente los municipios con más habitantes los más necesitados de este tipo de actuaciones o si, por el contrario, deberían ser los más pequeños y, por lo tanto, con menor capacidad económica los que recibiesen más ayudas. Por otro lado, cabe cuestionarse si las ayudas enmarcadas dentro de este documento han contribuido realmente al desarrollo rural, por la superposición de unas con otras, y por la realización de acciones encaminadas a la mejora de infraestructuras, acciones que deberían haber sido llevadas a cabo por el Fondo de Cohesión (Fondo que no es estructural). Se tiene la impresión de que muchas de las actuaciones llevadas a cabo hayan sido destinadas a cubrir aspectos que se habían quedado sin financiación por parte de otros fondos u organismos. La iniciativa comunitaria LEADER II ha actuado sobre 71 municipios, cubriendo el 67,7% de los municipios, un porcentaje menor que el DOCUP o INTERREG, pero superior a la primera edición del LEADER. Respecto de las inversiones realizadas, la iniciativa comunitaria LEADER es la que ha conseguido los niveles más altos de inversión, superando los 28 millones de euros. De ellos, la inversión de las Administraciones Públicas alcanzó los 10 millones de euros, cantidad muy parecida a la aportada por la INTERREG II. Es también interesante comparar la participación de la iniciativa privada en cada una de estas ayudas. Ha sido el programa LEADER II el que ha conseguido movi- María Laguna Marín-Yaseli La iniciativa comunitaria INTERREG II también ha tenido una amplia dispersión espacial, aunque las acciones que llegan a todos los municipios son sobre todo estudios e informes, y mucho menos las actuaciones concretas sobre el terreno, con lo que se pone en tela de juicio su papel en el desarrollo rural. 139 lizar un 60% de inversión privada respecto del total. A gran distancia aparecen los Incentivos Regionales, con casi el 10% de participación de la iniciativa privada. Si el desarrollo rural tiene que ser en su mayoría endógeno, tan sólo dos de las cuatro grandes medidas de Desarrollo Rural han conseguido sus objetivos. Así pues, se podría afirmar que la existencia de personas dinámicas, con iniciativa y capaces de generar ideas resulta fundamental para ejecutar mayor número de proyectos. También que la gestión sea ágil parece ser un factor determinante a la hora de implementar programas de desarrollo rural. En este sentido, hay que destacar que la iniciativa LEADER ha conseguido implementar un programa específico para cada grupo, territorializando su estrategia de desarrollo. Las actuaciones llevadas a cabo por el DOCUP no contemplan, en ningún caso, esta premisa, sino que son acciones puntuales carentes de un hilo conductor, al igual que los incentivos regionales o INTERREG. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Mapa 2: Distribución espacial de las ayudas en el área de estudio 140 En el mapa 2 se anotan las cuantías recibidas por municipios del Pirineo Aragonés. Éstas se hacen patentes en todos los municipios, aunque de manera bastante contrastada. Grosso Modo se puede señalar que son las capitales comarcales las que han recibido una mayor cuantía y que son los municipios del Prepirineo los que han recibido una menor aportación. Si utilizamos las grandes unidaes a las que aludíamos al comienzo de este trabajo, se puede señalar que son los municipios de los Valles Pirenaicos y de la Depresión Intermedia los que han recibido mayores aportaciones económicas. Por otro lado, se observa que el sector oriental es el que ha recibido más subvenciones. Parece ser que el número de habitantes (factor muy influyente en el censo de explotaciones y actividades industriales y de servicios) y la importancia del turismo explican en gran medida los contrastes espaciales en la recepción de subvenciones públicas. 4. 2. La evolución socioeconómica del Pirineo Aragonés (1981-2001) María Laguna Marín-Yaseli La tabla 6 incluye información sobre algunos parámetros básicos para medir el grado de desarrollo del Pirineo en 1981 y 2001. En los veinte años transcurridos, el Pirineo Aragonés perdió casi 3000 habitantes (el 5,6% de la población), mientras que Aragón creció el 0,2%. El Pirineo se ha comportado, pues, durante las dos últimas décadas como un espacio demográficamente regresivo, si bien es cierto que las pérdidas se ralentizaron respecto a las décadas anteriores (entre 1960 y 1981 el descenso de la población se acercó al 40%). La densidad demográfica pasó de 5,5 hab/Km 2 en 1981 a 5,2 hab/Km 2 en 2001, con importantes diferencias a escala municipal. Prácticamente sólo las ciudades (Jaca, Sabiñánigo y Graus) superan los 10 hab/Km 2, mientras que hay muchos municipios que no alcanzan 1 hab/km 2. Además de la pérdida de población se observa un fuerte envejecimiento, pasando de un índice del 0,9 al 2,2, un valor que muestra claramente el dominio abrumador de las personas mayores sobre los jóvenes. Laguna (2004) informa de que ningún municipio presenta valores por debajo de 0,5 (ausencia de envejecimiento) y sólo dos (Benasque y Sesué) entre 0,5 y 1. Valores de 1 a 2 tienen 9 municipios: las cabeceras comarcales y los que cuentan con estaciones de esquí. La tasa de masculinidad mantiene el mismo valor de 1,1, mostrando el predominio de los hombres sobre las mujeres. 141 Tabla 6: Situación socioeconómica del Pirineo Aragonés en 1981 y 2001 Parámetros Población Total Densidad Demográfica Índice de Envejecimiento Tasa de Masculinidad Población ocupada en el Sector Primario Población ocupada en el Sector Industrial Población ocupada en la Construcción Población ocupada en el Sector Servicios Número de explotaciones primarias Evolución de la ganadería extensiva (UGM) Número de Licencias Fiscales Totales Número de Licencias Fiscales Industriales Número de Licencias Fiscales Construcción Número de Licencias Fiscales Servicios Tasa de Función Turística (TFT) Plazas de alojamiento turístico 1981 56.702 hab. 5,5 hab/km2 0,9 1,1 34,8 19,7 10,8 34,4 10.892 53.821 5.199 515 690 3990 120 68.232 2001 53.743 hab. 5,2 hab./km2 2,2 1,1 20,9 16,3 13,6 48,8 6.086 77.613 7.030 419 958 5653 260 139.192 Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Fuente: Laguna (2004). 142 La distribución de la población activa pone de relieve el descenso de los trabajadores del primario en beneficio de los del terciario. Los ocupados en la agricultura y ganadería eran el 34,8% en 1981 y el 20,9% en 2001, mientras que en los servicios se ha pasado del 34,4% al 48,8%. Es significativo comprobar el descenso de los activos del sector industrial (del 19,7% al 16,3%) y el incremento de los de la construcción (del 10,8% al 13,6%), evidenciando un proceso de decadencia de la industria, artesanía local y pequeños talleres, y de impulso de la construcción, casi siempre ligada a la rehabilitación de viviendas y nuevas edificaciones para segunda residencia. El número de explotaciones primarias ha descendido de 10.892 a 6.086, siguiendo el mismo camino que los activos agrarios. Por el contrario, el censo ganadero ha experimentado una evolución muy positiva con el incremento de 23.792 Unidades Ganaderas Mayores (UGM), lo que implicaba que en 2001 las explotaciones tenían mayor tamaño que en 1981. Las licencias fiscales han aumentado de forma considerable, pasando de 5.199 en 1981 a 7.030 en 2001, como consecuencia del avance de la actividad turística. De hecho, las licencias industriales han bajado de 515 a 419, mientras que han aumentado las de construcción (de 690 a 958) y las de servicios de 3.990 a 5.623. La tasa de función turística (TFT) se ha más que duplicado, pasando de un valor de 120 a otro de 260, como también lo ha hecho el alojamiento, que ofertaba 68.232 plazas en 1981 y 139.192 plazas en 2001. Así, podemos afirmar que en los últimos 20 años el Pirineo Aragonés se ha caracterizado por tres grandes rasgos: continuación del proceso de despoblación, fuerte declive del sector primario y ascenso de sector terciario y, en menor medida, secundario. 4. 3. La influencia de las ayudas en el desarrollo rural del Pirineo Aragonés • Población: Número de habitantes por municipio (población de derecho) en 2001, fecha del último Censo de Población y Vivienda. • Evolución de la población de derecho entre 1981 y 2001(en porcentaje). • Envejecimiento: Índice de envejecimiento de la población para cada municipio (mayores de 65/menores de 15), elaborado a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001. • % Agricultores: Porcentaje de población activa dedicada al sector primario, según el Censo de Población y Vivienda de 2001. • % Empleados en servicios: Porcentaje de población activa ocupada en el sector terciario según la información facilitada en el Censo de Población y Vivienda de 2001. • Plazas de alojamiento: Número de camas turísticas en 2001. María Laguna Marín-Yaseli La tabla 7 trata de buscar relaciones entre las ayudas al desarrollo rural y algunas variables socioeconómicas para los municipios del Pirineo Aragonés. Para su realización se efectuó un Análisis Factorial de Componentes Principales, cuyos resultados detallados se pueden encontrar en Laguna (2004). En este Análisis Factorial se conjuga el importe total de las ayudas agrarias y regionales recibido por cada uno de los municipios (entre 1987 y 1999) y el resto e variables analizadas. Así, cada una de las variables representa lo siguiente: 143 • T.F.T: Tasa de Función Turística en 2001(número camas turísticas/población total *100) • Licencias fiscales: Número de licencias fiscales en 2001 (industria, energía y servicios). • Renta per cápita: Renta municipal por habitante. • UGM: Unidades de Ganado Mayor normalizado según la superficie del municipio (1999). • Número de Expolotaciones: Número total de explotaciones por municipio. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Tabla 7: Relación entre las medidas de desarrollo rural y varias variables socioeconómicas 144 VARIABLES AYUDAS REGIONALES Población 2001 .515 Evol. Pobl. 1981-2001 .109 Envejecimiento -.232 % agricultores -.359 % empleados en servicios .247 Plazas alojamiento .271 T.F.T. -.021 Licencias Fiscales .479 Renta per cápita .334 UGM .417 Número de explotaciones .382 AYUDAS de carácter agrario .679 -.039 -.231 -.122 .113 .575 -108 .680 .386 .759 .658 En negrita, valores significativos al 95% Se observa que las correlaciones dan valores muy bajos, lo que demuestra el limitado papel de las ayudas. No obstante, la mayor parte de ellas son significativas al 95%, debido al elevado número de casos analizados (105). Se observa también que las ayudas regionales guardan relaciones positivas con la población, con los empleados en el sector servicios, con las plazas de alojamiento, las licencias fis- cales, la renta per cápita, el censo ganadero y el número de explotaciones. La relación es negativa con el índice de envejecimiento y con los empleados en el sector primario. En definitiva, parecen haber contribuido, aunque sea en escasa medida, al mantenimiento de la población y de la ganadería, así como a favorecer al sector servicios (relación positiva con los empleados y número de licencias fiscales) y el incremento de las rentas personales. Las relaciones negativas indican que las ayudas regionales se reciben más en los municipios menos envejecidos y con un sector agrario más débil. El total de la población en 2001, muestra relaciones positivas con ambos tipos de ayudas. La relación positiva con las ayudas se explica, no por el papel que éstas han podido jugar en la evolución de la población (que tal y como se ve no es significativa), sino porque la cuantía total de las ayudas recibidas guarda una estrecha relación con la población de derecho de los municipios que –lógicamente– mantienen mayor número de explotaciones, Unidades Ganaderas, y acceden mejor a las ayudas regionales. En el trabajo de Laguna (2004), para completar el estudio estadístico se obtuvieron las matrices de componentes y de componentes rotados. De esta manera se extrajeron cuatro factores que explicaban más del 75% de la varianza. Se trataba del Rango Demográfico (La población de derecho juega un papel fundamental en la dotación de servicios, plazas turísticas, unidades ganaderas, explotaciones y reparto de las ayudas), Desarrollo turístico (El peso de la Tasa de Función Turística y de la población empleada en el sector servicios), Nivel Económico (importancia de las ayudas y de la renta municipal) y Evolución Demográfica. Con estos factores se pudieron analizar las notaciones factoriales para cada uno de los municipios y determinar qué factor tenía más importancia en cada uno de los municipios de área de estudio. A continuación señalamos algunos de los resultados más significativos: María Laguna Marín-Yaseli Las ayudas al sector agrario coinciden prácticamente en sus efectos con las ayudas regionales, si exceptuamos la pérdida de significación con los empleados agrarios. No obstante, conviene destacar que los valores son ligeramente superiores, especialmente en lo referente a la ganadería y número de explotaciones. El papel de estas ayudas parece ser muy evidente en el mantenimiento de las explotaciones y en el censo ganadero. Ello resulta lógico, ya que las subvenciones a la ganadería extensiva es la principal fuente de percepción de ayudas, y la causa principal del incremento de los censos ganaderos y, consecuentemente, del mantenimiento de explotaciones. No hay que olvidar el carácter agropecuario de éstas, especialmente en la unidad de los Valles, donde prácticamente todas explotaciones son ganaderas y cuentan con una base física de tierras dedicadas al cultivo de forraje (Lasanta, 1989). 145 Rango demográfico: Son las cuatro capitales comarcales del área de estudio, donde la población juega un papel fundamental no sólo en la ordenación del territorio sino también en la recepción de ayudas. Aínsa-Sobrarbe, Graus, Jaca y Sabiñánigo. Desarrollo Turismo: Municipios en los que el turismo tiene un mayor peso que otras variables, incluídas las ayudas regionales. Aísa, Arguis, Benasque, BielFuencalderas, Bielsa, Campo, Canfranc, Jaca, Panticosa, Peñas de Riglos, Puebla de Castro, Sallent de Gállego, Sigüés, Tella-Sin, Torla, Villanova y Villanúa. Nivel económico: En este grupo se incluyen algunos de los municipios más subsidiados5: Sabiñánigo, Sos, Uncastillo, Boltaña, Benasque, Ansó, Aragüés del Puerto, Bailo, Benabarre, Casbas de Huesca, Campo, Canfranc, Luesia, San Juan de Plan. Evolución de la población: En este grupo se incluyen los municipios que han experimentado los mayores crecimientos de población, algunos ficticios y que responden a empadronamientos no reales (Bagüés, Longás, Fanlo, Sesué, Yésero) y otros ligados al turismo (Panticosa), a la actividad industrial (Sabiñánigo) y a la capitalidad comarcal (Aínsa-Sobrarbe). Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés 5. Conclusiones y discusión 146 De forma esquemática se anotan a continuación algunas de las conclusiones. Una ampliación al tema puede consultarse en Laguna (2004). Dado que los resultados cabe contemplarlos desde dos perspectivas las hemos agrupado en dos epígrafes: - Sobre los efectos de las ayudas - Sobre el tipo de ayudas 5. 1. Sobre los efectos de las ayudas El Pirineo sigue siendo un espacio regresivo demográficamente, al igual que ocurre con la mayor parte de las áreas de montaña españolas. Desde 1981 hasta la 5• En este factor estaba representado junto con el peso de las ayudas regionales la renta municipal por habitante. actualidad el censo se ha reducido en un 5,6%. Sin embargo no todos los municipios presentan la misma evolución. Así, los municipios con mayor implantación del turismo tienen una evolución demográfica más positiva que aquellos en que apenas hay desarrollo turístico. Es el caso de Benasque (+85%), Aísa (+35,2%) o Sallent de Gállego (+11,1%), por señalar algunos de los más destacados. La evolución disimétrica de municipios turísticos y no turísticos es un tema ya analizado en el Pirineo, por lo que no hace falta insistir (Daumas, 1986; Lasanta y Laguna, 2002). Este descenso demográfico ha continuado acentuando los desequilibrios en la estructura demográfica. El índice de envejecimiento para el conjunto estudiado alcanza el 2.2 y el índice de masculinidad es de 1.1. La estructura demográfica está menos desequilibrada (niveles de envejecimiento por debajo de 1) en los municipios turísticos, si bien no se puede afirmar con rotundidad que posean una estructura realmente equilibrada. La población activa se encuentra ocupada principalmente en el sector servicios (48,8%), duplicando a la que se dedica a las labores agrarias (20,9%). Estas cifras suponen un cambio bastante considerable desde el año 1981, fecha en que ambos sectores ocupaban al 34% de la población. Este hecho está hablando de una marcada terciarización del Pirineo y de un abandono de la actividad agraria. En algunos municipios se produce la competencia entre ambas actividades, siendo una de sus manifestaciones principales el trasvase de población del sector primario al terciario (Lasanta y García-Ruiz, 1993; Laguna y Lasanta, 2003). Por otro lado, la dinámica del empleo pone de manifiesto la escasa efectividad de las ayudas agrarias para mantener a los activos en el sector. En el sector ganadero se ha experimentado un aumento espectacular en la carga ganadera. Los mayores aumentos se han producido en la cabaña porcina (que se ha duplicado), y en el ganado vacuno (con un crecimiento de casi el 60%). El ganado caprino y ovino han crecido en más del 35%. Este hecho pone de manifiesto, por un lado, los efectos positivos de las ayudas de la Política Agraria Común a la ganadería y, por otro lado, se sigue observando la sustitución del ganado ovino por el vacuno, de más fácil manejo y posibilidad de compatibilizarlo con otras actividades María Laguna Marín-Yaseli El retroceso de la actividad agraria también se pone de relieve al estudiar la evolución de las explotaciones agrarias, produciéndose desde 1982 un descenso del 44%. Este descenso ha sido más acusado en aquellos municipios que gozan de un fuerte sector turístico, donde la competencia entre ambos usos del suelo es mayor (Laguna y Lasanta, 2003 a). 147 (pluriactividad), algo ya señalado por García-Ruiz y Balcells (1978) y Balcells (1985), entre otros. El sector industrial tiene escaso peso socioeconómico y continúa prácticamente concentrado en el núcleo de Sabiñánigo. El resto de la industria aparece dispersa en el territorio, si bien su localización está muy relacionada con la distribución de los contingentes demográficos. Se trata de una industria con un claro predominio de sectores de demanda débil y de carácter endógeno, según la información suministrada por el Impuesto de Actividades Económicas. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés El sector servicios ha crecido considerablemente, destacando especialmente el sector turístico. Las ayudas públicas al turismo han servido para ampliar la oferta en tipo de alojamientos y actividades a desarrollar, llegando a localidades que cuentan con baja potencialidad turística (Laguna y Nogués, 2002; Laguna y Lasanta, 1999). Así, en el área de estudio en 1981 tan sólo se contabilizaban residencias secundarias, campings y alojamientos hoteleros como formas de acomodación turística (68.232 plazas). En el año 2001, fruto de las ayudas al turismo rural, la oferta ha alcanzado la cifra de 136.192 plazas, de las que más de 6.000 han sido implementadas mediante ayudas públicas. 148 El apoyo a la actividad turística ha servido para dilatar temporalmente la llegada de turistas, evitando de alguna forma la fuerte estacionalidad previa, muy concentrada en el mes de julio, la primera quincena de agosto y los fines de semana en época de esquí. Ha servido además para dispersar espacialmente el turismo, con la incorporación de municipios ajenos a la actividad turística. De hecho, en 1981 los alojamientos turísticos se concentraban en los valles que cuentan con estaciones de esquí (Tena, Aragón y Benasque), seguidas por los pueblos que dan acceso al Parque Nacional de Ordesa – Monte Perdido. En la actualidad, sin embargo, la oferta turística abarca ya a todo el Pirineo, repartiéndose por la casi totalidad de los municipios del área de estudio, aunque los contrastes espaciales en la concentración de los alojamientos son aún hoy muy importantes. El desarrollo de la actividad turística ha servido para mejorar las infraestructuras y los servicios. En el área de estudio se observa una relación significativa y positiva entre las licencias fiscales en turismo y el desarrollo de la actividad constructiva (R2= 0.89) y la comercial (R2= 0.98), lo que pone de manifiesto la capacidad del turismo como motor de la economía (Laguna, 2004). La relación entre ayudas al desarrollo rural y evolución del número de explotaciones y del censo ganadero muestra resultados bastante pobres y a veces difíciles de interpretar. Las medidas agroambientales parecen tener escasas o nulas consecuencias en el número de explotaciones, y una pequeña vinculación positiva con la evolución de la cabaña ganadera. Ello parece deberse a que entre las pocas explotaciones que solicitan las ayudas agroambientales, la mayoría son de base ganadera al adaptarse mejor a las condiciones requeridas para la solicitud. Este hecho pudiera tener una pequeña influencia en el mantenimiento de algunas explotaciones, al aportar la subvención un complemento, escaso pero decisivo, para su viabilidad económica. Las ayudas a la jubilación anticipada no han contribuido al mantenimiento de las explotaciones (relación negativa), pero si a incrementar los censos (la relación es positiva con la evolución del censo ganadero, como también lo es con el tamaño medio de las explotaciones). Se cumplen así, dos objetivos de la PAC: favorecer la eliminación de las explotaciones más marginales (de pequeño tamaño y/o baja rentabilidad) y mejorar la estructura y competitividad del resto de las explotaciones, que se ven beneficiadas por la incorporación de las tierras y/o el ganado a las cesantes. Manrique et al. (1999) señalan que el tamaño de las explotaciones es uno de los factores más importantes para que las explotaciones sean competitivas, lo que –sin duda– es un factor esencial para garantizar su continuidad. Resultados similares producen las ayudas a la ganadería, al establecerse una relación negativa con la evolución de las explotaciones y positiva con la del censo ganadero. El modo de distribución de las subvenciones, en función de las cabezas de ganado y no de la productividad, favoreció que el censo se incrementase rápidamente, especialmente en áreas de montaña y zonas desfavorecidas, donde la subvención (principalmente del ovino) era muy atractiva. De esta forma, algunas explotaciones crecieron muy rápidamente en número de efectivos, si bien la productividad se redujo porque la rentabilidad se buscó más a través de las ayudas que en la mejora de la sanidad o la gestión. De los resultados obtenidos en Laguna (2004) se comprueba también que las medidas agroambientales, la jubilación anticipada y las ayudas a la ganadería coinciden en sus efectos: actúan positivamente sobre la evolución ganadera, pero no logran mantener el número de explotaciones realmente rentables (no las marginales), que – por otra parte – era uno de los efectos buscados por la PAC, la mejora de estructuras para hacer más competitivo el sector, lo que exigía el aumento del tamaño de las explotaciones. María Laguna Marín-Yaseli Las cuatro medidas restantes (Mejora de Estructuras Agrarias, Indemnización Compensatoria de Montaña, LEADER y DOCUP) parecen no tener ninguna repercusión sobre el sector primario. 149 5. 2. Sobre los tipos de ayudas En el Pirineo Aragonés se han invertido más de 162 millones de euros en ayudas al desarrollo rural en las dos últimas décadas. De ellos más de 90 millones corresponden a la Política Agraria Comunitaria y casi 70 millones vienen aportados desde la Política Regional. Dentro de estas ayudas cabe diferenciar entre las subvencionadoras y las inversoras. Entendemos por subvencionadoras las que no exigen ningún tipo de actuación por parte de los receptores, son un mero complemento a sus ingresos económicos, por lo que no “obligan” a realizar inversiones; de alguna forma se puede decir que carecen del enfoque endógeno del Desarrollo Rural. Las medidas inversoras están orientadas a crear empleo e incrementar las rentas de los habitantes, por lo que tienen un fin más productivo y un enfoque claro de desarrollo. En este caso, además, la subvención se complementa con la inversión de la iniciativa privada. La tabla 8 clasifica, siguiendo a Regidor (2000), las medidas de desarrollo rural según su carácter. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Tabla 8: Clasificación de las medidas de desarrollo rural 150 Medidas Mejora Estructuras Agrarias Cese ICM Agroambientales Ganadería DOCUP LEADER INTERREG Incentivos Regionales Inversoras Subvencionadoras X X X X X X X X X Las medidas de tipo subvencionador han alcanzado una inversión de más de 92 millones de euros, mientras que las inversoras no han llegado a los 70 millones. Esta diferencia nos revela ya que las Ayudas en el Pirineo Aragonés tienen un primer fin “asistencial”, que trata de completar los ingresos de las explotaciones; unas explota- ciones gestionadas por personas de avanzada edad y frecuentemente de tipo minifundista, especialmente en la unidad de los Valles, o de base cerealista en la Depresión y Prepirineo, un cultivo que vincula su rentabilidad totalmente a la subvención. También la importancia de la ganadería extensiva en el área de estudio es un factor que contribuye a incrementar el peso de las medidas subvencionadoras. De hecho, las ayudas a la ganadería (especialmente al ganado ovino) suponen la mayor transferencia de capitales vía subvención. Las medidas inversoras han supuesto la movilización de algo menos de 70 millones de euros, sumando a las subvenciones el capital privado. La mayor parte de este dinero se ha encaminado hacia el desarrollo del sector turístico, a través fundamentalmente de los programas Leader, Interreg y los de la Diputación General de Aragón y Diputación de Huesca a las Viviendas de Turismo Rural y Turismo Verde. Los sectores primario y secundario han contado con menor apoyo, en gran parte debido a que la iniciativa privada ha mostrado escasos deseos inversores, lo que ha desviado el dinero hacia el turismo. María Laguna Marín-Yaseli El objetivo primero de estas medidas es contribuir a mantener lo existente, por lo que se puede admitir que han cumplido su objetivo. En segundo lugar, tratan de ser un acicate para la continuidad de las explotaciones mediante el relevo generacional (el ejemplo más claro es el cese anticipado). No obstante, cada vez con más fuerza se tiene la certeza de que las ayudas meramente subvencionadoras no ejercen un papel positivo a medio y largo plazo. En este sentido, se arguye que se genera una cultura de mera recepción de subvenciones, en la que los habitantes del medio rural no se implican en su desarrollo sino que se limitan a aceptar las ayudas del exterior. También se señala que las áreas receptoras, en este caso el Pirineo Aragonés, se configuran como espacios demasiado dependientes de las subvenciones y del exterior, lo que desvirtúa el desarrollo endógeno, que para algunos es el único capaz de aportar perspectivas de futuro (Valcárcel Resalt, 1989; Esparcia y Noguera, 1995). Otros ponen el acento en que el apoyo a un sector económico (en este caso el primario) es un tipo de competencia desleal, en la medida en que dificulta o tiende a marginar la marcha de otros sectores más productivos (el industrial, el turístico) que podrían actuar de impulsores del desarrollo. También se ha resaltado la inoperancia de las medidas subvencionadoras en la modernización y competitividad de los territorios rurales. En este sentido, García Alvárez y Rivera (1997) señalan que “la filosofía de la subsidiaridad no es muy adecuada para la competitividad”. 151 5. 3. Discusión Ante estos hechos cabe plantearse si los efectos de las ayudas al desarrollo rural, incluso cuando se trata de subvenciones inversoras, son positivos o llevan a la competencia entre sectores, lo que iría en contra del desarrollo integral que la bibliografía señala, recientemente de manera casi generalizada, como la fórmula más adecuada para el desarrollo en el medio rural. Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés Hemos visto que las ayudas no han tenido los efectos deseados sobre la población y que el Pirineo sigue siendo un espacio regresivo. La pérdida de peso demográfico reduce el poder de decisión de los habitantes del Pirineo, que no son capaces de frenar la crisis del sector agrario ni el poderoso avance del sector turístico en algunos municipios, lo que puede acabar arruinando el desarrollo sostenible de estos espacios. Todos estos cambios están produciendo una nueva organización del espacio. Las cabeceras y subcabeceras comarcales pierden peso en el conjunto, mientras que los núcleos más turísticos ascienden, rompiendo el antiguo sistema de organización del territorio. Los servicios ya no se establecen en función de la población de derecho, sino que son los turistas los que demandan nuevos servicios, que muchas veces no satisfacen las necesidades más básicas de la población local sino de los turistas. 152 La renta por habitante ha aumentado, sin duda motivada por las transferencias económicas hacia estas áreas, tanto de las ayudas de desarrollo rural como de las pensiones, que suponen una aportación considerable por el alto grado de envejecimiento del Pirineo. Ha habido un aumento del nivel de vida (así lo pone de manifiesto la renta municipal por habitante), pero existe muy poca inversión privada y se está perdiendo iniciativa tanto por el envejecimiento de la población como por la creciente mayor dependencia del exterior (pensiones subvenciones, empresas foráneas). La mayor parte de las ayudas las está recibiendo población envejecida, con falta de iniciativas y de actuaciones inversoras. Agradecimientos La Tesis en que se basa este artículo se realizó gracias a una beca concedida por la Diputación General de Aragón, y contó con el apoyo del CEDDAR mediante una ayuda a la investigación. La autora agradece los comentarios y sugerencias planteados por los evaluadores anónimos asignados desde el Consejo de Redacción de Ager. Bibliografía Balcells, E. (1985): “Reciente transformación de la cabaña ganadera”, III Coloquio Nacional de Geografía Agraria. Cáceres, Asociación de Geógrafos Españoles: 163-203. Chauvelier, C. (1990): La repoblación forestal en la provincia de Huesca y sus impactos geográficos. Huesca, Colección de Estudios Altoaragoneses, 34. Daumas, M. (1976): La vie rurale dans le Haut Aragon Oriental. Madrid, CSIC (Instituto de Geografía Aplicada), 774 pp. Daumas, M. (1986): “La redistribution géographique de la population dans les hautes vallées montagnardes: l’exemple du val de Benasque”. Revue Géographique Alpine, 74 (1-2): 189196. De la Riva, J. (1997): Los montes de la Jacetania. Caracterización física y explotación forestal. Zaragoza, Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, 358 pp. Esparcia, J. y Noguera, J. (1995): “Las políticas d desarrollo rural en la Comunidad Valenciana”, Cuadernos de Geografía, 58: 307-336. García Alvárez, y Rivera (1997): “La respuesta de la agricultura española ante el cambio de escenario, Revista Española de Economía Agraria, 181 (septiembre-diciembre): 321-346. García-Ruiz, J.M. y Balcells, E. (1978): “Tendencias actuales en la ganadería del Alto Aragón”, Estudios Geográficos, 153: 519-538. García-Ruiz, J.M. y Lasanta, T. (1990): “Land-use changes in the Spanish Pyrenees”, Mountain Research and Development, 10 (3): 267-279. García-Ruiz, J.M. y Lasanta, T. (2003): “Land-use conflicts as a result of land-use changes in the Central Spanish Pyrenees”, Mountain Research and Development, 13 (3): 295-304. González Regidor, J. (2000): El futuro del medio rural en España, Madrid, CES, 187 pp. Laguna, M. (2004): Variabilidad espacial de las políticas públicas de desarrollo rural y de protección ambiental en la gestión del territorio del Pirineo Aragonés. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. Laguna, M. y Lasanta, T. (1999): “El papel de la administración en la ampliación espacial de la oferta turística: el caso del Pirineo aragonés”, XVI Congreso Nacional de Geografía. Málaga, Asociación de Geógrafos Españoles: 563-576. María Laguna Marín-Yaseli Gorría, A. (1995): El Pirineo como espacio frontera, Zaragoza, DGA, 332 pp. 153 Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés 154 Laguna, M. y Lasanta, T. (2003): “Competing for meadows: A case study on tourism and livestock farming in the Spanish Pyrenees”, Mountain Research and Development, 23 (2): 169176. Laguna, M. y Lasanta, T. (2003a): “Turismo y ganadería en el desarrollo sostenible del Pirineo español. Un caso de estudio en el Alto Ésera”, Estudios Geográficos, 250: 23-45. Laguna, M. y Nogués, D. (2002): “La influencia del potencial del medio natural en el desarrollo turístico del Pirineo Aragonés”, XI Coloquio de Geografía Rural. Santander, Asociación de Geógrafos Españoles: 149-158. Lasanta, T. (1989): Evolución reciente de la agricultura de montaña: el Pirineo Aragonés. Logroño, Geoforma Ediciones, 220 pp. Lasanta, T. (1990): “Tendencias en el estudio de los cambios de uso del suelo en las montañas españolas”, Pirineos, 135: 73-106. Lasanta, T. y Laguna, M. (2002): “Desarrollo turístico y sostenibilidad en el Pirineo Aragonés: Efectos opuestos del modelo dominante”. XI Coloquio de Geografía Rural. Santander, Asociación de Geógrafos Españoles: 149-157. Loscertales, B. (1993): Jacetania. De espacio agrario a espacio turístico. Zaragoza, Prames, 319 pp. Manrique, E., Olaizola, A.M., Bernués, A., Maza, M.T. y Sáez, A.(1999): “Economic diversity of farming systems and posibilities for structural adjustement in mountain livestock faros”, Options Méditerranéennes, 65: 81-94. Mairal, J.A. (1993): La política de desarrollo de las zonas de montaña en el marco de la comunidad europea, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 169 pp. Ortigosa, L., García-Ruíz, J.M. y Gil, E. (1990): “Land reclamation by reforestation in the Central Pyrenees”, Mountain Research and Development, 10 (3): 281-288. Puyol, M. (1974): El fomento de la producción forrajero/pratense en la provincia de Huesca. Madrid, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Producción Agraria, 182 pp. Valcárcel-Resalt, G. (1989): El desarrollo local en zonas desfavorecidas españolas. Revista de Estudios Agro-Sociales, 149: 193-208. Wazynska, J. (1974): An evaluation of natural environment resources for the development of tourist functions as examplified by the Gracow province. PNN, Warzane Krakov.