«Cambios y permanencias en las dinámicas sociodemográficas de los Pirineos españoles»

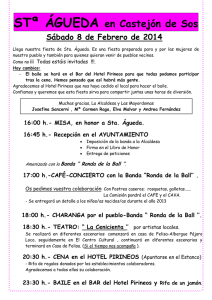

Anuncio