«El proceso de desertizacion demográfica de la montaña pirenaica en el largo plazo: Aragón»

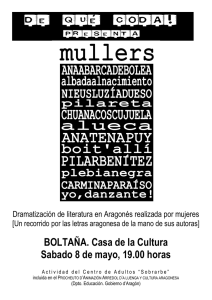

Anuncio