Martin Heidegger Nihilismo Europeo

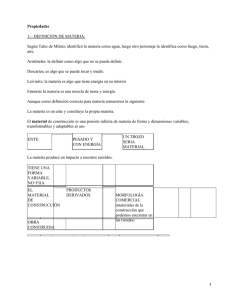

Anuncio