LOUREIRO_SOUTO_JorgeLuis_Tesis.pdf

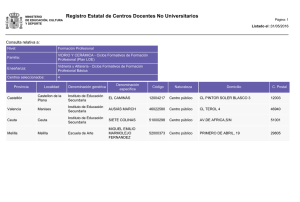

Anuncio