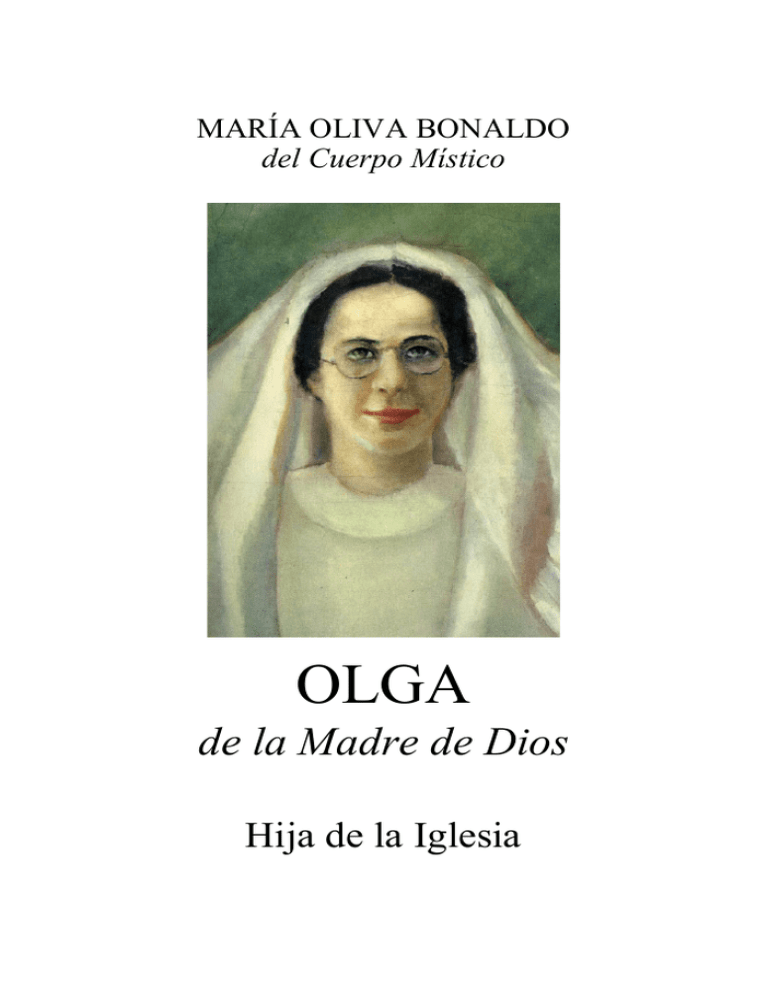

Olga de la Madre de Dios

Anuncio