S9510011_es PDF | 15.25 Mb

Anuncio

..

A M E R I C A L A T I N A Y EL C A R I B E

>••.

IF*

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS

PARA MEJORAR LA INSERCIÓN

EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

NACIONES UNIDAS

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Santiago de Chile, 1995

LC/G. 1800/Rev. 1 -P

Abril de 1995

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Número de venta: S.95.II.G.6

ISBN 92-1-321414-6

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de

Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus

instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que

mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Copyright © Naciones Unidas 1995

Todos los derechos están reservados

Impreso en Santiago de Chile

ÍNDICE

Página

PRESENTACIÓN

9

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

A.

B.

11

INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO

1. Rasgos centrales de la inserción internacional de las economías

latinoamericanas y caribeñas en los años noventa

2. El escenario internacional

11

11

13

ORIENTACIONES DE POLÍTICA

1. Introducción

-. . . .

2. Reformas comerciales integrales

3. Políticas meso y microeconómicas de desarrollo productivo

4. Movimientos de capital y política macroeconômica

14

14

14

19

22

PARTE PRIMERA: POLÍTICA COMERCIAL

Capítulo I.

TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL . .

1. Consideraciones generales

2. Tendencias del comercio internacional

CapítuloII.

29

32

EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO INTERNACIONAL .

43

Normas comerciales y las negociaciones del GATT

Regímenes especiales de comercio

Fluctuaciones de precios y mercados de futuros

Capital extranjero y comercio internacional

Comercio internacional y medio ambiente

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES EN AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE

La reorientación hacia el exterior

Esfuerzo exportador y términos del intercambio

Evolución sectorial de las exportaciones

Diversificación de las exportaciones y patrones de

especialización

Comercio intrarregional e intensidad tecnológica

43

45

50

53

57

EXPORTACIONES Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

87

1. Exportaciones y crecimiento

2. La transición en la apertura externa

3. Impacto de la política cambiaría sobre el crecimiento de la

oferta exportable

4. Política cambiaria, competitividad y política comercial . . .

5. Incertidumbre cambiaria y crecimiento exportador

6. Otros factores determinantes de las exportaciones

7. Conclusiones

87

90

1.

2.

3.

4.

5.

Capítulo m.

1.

2.

3.

4.

5.

Capítulo IV.

29

63

63

66

69

78

84

91

97

99

101

103

Página

Capítulo V.

LA POLÍTICA COMERCIAL

1. Los procesos recientes de apertura comercial

2. Políticas de promoción de exportaciones

3. Las zonas de procesamiento de exportaciones (ZPEs)

Capítulo VI.

HACIA UNA REFORMA COMERCIAL INTEGRAL

1. Algunas reglas generales para la política comercial

2. Políticas de promoción de exportaciones

3. Prospección y desarrollo de recursos naturales, mineros y

agropecuarios

4. Impulso a la sustitución eficiente de importaciones

5. Las medidas paraarancelarias y la competencia desleal . . .

6. Conclusiones

105

105

115

123

135

135

136

139

141

142

144

PARTE SEGUNDA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Capítulo VE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Capítulo VIH.

1.

2.

3.

4.

5.

FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO

PRODUCTIVO

La brecha de productividad y sus implicaciones

Implicaciones de política

Obstáculos para la superación de la brecha de productividad .

Justificación teórica de una política activa de desarrollo

productivo

Justificación empírica de una política activa de desarrollo

productivo

Síntesis

OPCIONES DE POLÍTICAS DE DESARROLLO

PRODUCTIVO PARA LOS AÑOS NOVENTA

Políticas de innovación y difusión de tecnología

Políticas de capacitación

Políticas de desarrollo de infraestructura

Políticas de reconversión productiva

Precondiciones macroeconômicas para una política de

desarrollo productivo

151

151

153

155

156

162

164

165

166

176

184

189

193

PARTE TERCERA: LA ESTABILIDAD MACROECONÔMICA Y LOS

FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Capítulo IX.

1.

2.

3.

4.

LOS FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .

El panorama general

.

Los nuevos movimientos de capitales en una perspectiva

histórica

El resurgimiento de los movimientos de capital en

1990-1993

La calidad y las perspectivas futuras de los nuevosflujosde

financiamiento

.

197

197

201

205

223

Página

Capítulo X.

Capítulo XI.

MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DESARROLLO:

EL MARCO ANALÍTICO

1. El papel de la movilidad del capital externo en el

desarrollo

2. Liberalización de la cuenta de capitales: la evolución de la

política en el período de la posguerra

ENTRADAS DE CAPITAL: SUS EFECTOS INTERNOS Y

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MACROECONÔMICA . .

1. Impacto macroeconômico de losflujosde capitales

2. Uso de los capitales externos y las interrogantes de política

económica

Capítulo XII.

REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y ESTABILIDAD DE LAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS MERCADOS

DE CAPITAL

1. Regulación y supervisión de las instituciones financieras y

los mercados de capital

2. Regulación y supervisión prudencial de la banca

3. Regulación, supervisión e inestabilidad financiera en países

de la región

4. Regulación y supervisión de los inversionistas institucionales

en el mercado de valores

5. Regulación de las inversiones internacionales de cartera . . .

6. Conclusiones y recomendaciones de política

Capítulo Xin.

BIBLIOGRAFÍA

INGRESO DE CAPITALES E IMPLICACIONES DE

POLÍTICA: RECAPITULACIÓN

229

229

240

249

249

254

277

278

279

281

285

286

288

291

299

PRESENTACIÓN

Hace ya cuatro años, la Secretaría entregó

a los gobiernos de los Estados miembros

de la CEPAL.el documento titulado Transformación productiva con equidad. Este proponía orientaciones generales para el

desarrollo de los países de América Latina

y el Caribe, entre las que se destacaban

aquellas orientadas a que la actividad productiva adquiriera competitividad internacional, tanto para aumentar las

exportaciones como para lograr una eficiente sustitución de importaciones. Al

mismo tiempo, ese documento ofrecía un

marco de referencia para las actividades

posteriores de la institución en torno al

análisis de diversos temas relevantes.

En los hechos, el panorama económico

de la región ha cambiado considerablemente en esos cuatro años. Con diferencias de grado entre un país y otro, los

desequilibrios macroeconômicos propios

del decenio anterior comenzaron a ceder;

la transferencia negativa de recursos financieros se convirtió en una cuantiosa

afluencia neta de capitales externos; el sector exportador creció y se diversificó, y la

actividad económica en su conjunto exhibió un modesto repunte. Los países de

América Latina y el Caribe se ven ahora en

la necesidad de capitalizar estos avances,

*

algunos todavía incipientes y parciales; de

sortear las dificultades propias de abrirse

paso en mercados internacionales intensamente competitivos, y de superar los considerables rezagos sociales acumulados.

Su posibilidad de cumplir con todas estas

tareas dependerá de manera decisiva de

una mejor inserción en la economía mundial.

Una de las conclusiones a que se llega

en este trabajo es que, no obstante los múltiples obstáculos que dificultan el desarrollo en la región, hoy también se presenta

una constelación de factores potencialmente favorables que podrían darle un

notable impulso. Entre éstos se destacan la

progresiva asimilación de lo aprendido

durante el proceso de aumentar y diversificar las exportaciones; la mejoría en la

calidad de la gestión macroeconômica; la

posibilidad de llenar lo que hasta ahora ha

sido un vacío en el instrumental de políticas públicas en la región —la aplicación de

políticas micro y mesoeconómicas— para

aumentar la productividad de acuerdo

con las mejores prácticas internacionales;

el renovado acceso al financiamiento externo, y el auge experimentado por la cooperación económica intrarregional. A ello

se suma la reciente aprobación de nuevas

Así, por ejemplo, en 1991 se abordó el vínculo entre transformación productiva, equidad y medio

ambiente; en 1992 se profundizó en el análisis de los vínculos recíprocos existentes entre la

transformación productiva y la equidad; y en 1993 se incorporó la temática de la población a dicho

marco de referencia. Las referencias a estos documentos se encuentran en la bibliografía.

10

PRESENTACIÓN

reglas del comercio internacional en el

marco de la Ronda Uruguay. Estas, si bien

están lejos de responder a todas las reivindicaciones de la región, al menos marcan

un avance en apoyo al multilatéralisme.

La mejor participación de América Latina y el Caribe en las corrientes dinámicas

del comercio, así como el acceso a la tecnología, a la inversión extranjera directa y al

financiamiento, depende, en parte, de factores exógenos, ajenos al control de los

países de la región. Sin embargo, es mucho

lo que cabría hacer en el ámbito de las

políticas internas de cada país, e incluso en

el dominio de la cooperación intrarregional, por obtener mejores posiciones en la

economía mundial.

El propósito central de este documento es explorar el alcance de los esfuerzos

encaminados a lograrlo. En él se pasa revista a tres conjuntos interrelacionados de

políticas: la política comercial, la política

micro y mesoeconómica en apoyo a los

sistemas productivos, y la política macroeconômica, con especial énfasis en los flujos

financieros. Esto último resulta de especial

relevancia en la coyuntura actual, en que

los ingresos de capital afectan de manera

determinante dos variables claves para el

comportamiento de las exportaciones, como son las tasas de interés y muy particularmente los tipos de cambio.

El documento se presenta en tres partes, una para cada uno de esos conjuntos

de políticas. Con el capítulo inicial de síntesis se persigue no sólo ofrecer un resumen del contenido de esas partes, sino

integrar sus distintos componentes en un

planteamiento coherente, en el marco del

enfoque sistêmico que viene postulando la

Secretaría.

Cabe advertir que este documento, como los que lo precedieron, no pretende

ofrecer recetas de validez universal, dada

la enorme diversidad de situaciones que se

presentan en la región. Procura más bien

promover un debate sobre aspectos que

son claves para los diversos países en su

tarea de alcanzar una mejor inserción en la

economía internacional, como parte de la

agenda de la transformación productiva

con equidad.

El potencial de la integración económica es objeto de un documento separado pero complementario

al actual. Véase CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al

servicio de la transformación productiva con equidad (LC/G.1801/Rev.l-P), Santiago de Chile, 1994.

Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.G.3.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

A. INSERCIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO

1. Rasgos centrales de la inserción internacional de las economías latinoamericanas y caribeñas en los años noventa

de ese sector, y en parte, al deficiente desempeño de la economía regional en conjunto.

1. La inserción internacional de numerosos países de América Latina y el Caribe

ha experimentado cambios muy significativos en los últimos tiempos. Entre ellos,

destacan la intensificación del esfuerzo

exportador y la liberalización de las importaciones, proceso iniciado durante los

años ochenta en varios países y que en el

decenio presente se acentuó fuertemente.

Para la región en conjunto, el quántum de

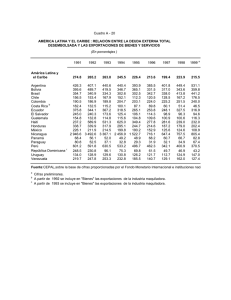

las exportaciones de bienes creció en promedio 5.4% anual durante los años

ochenta, y 7% entre 1990 y 1994, cifras que

contrastan favorablemente con una expansión de 4.7% del volumen del intercambio

mundial en ese período de 14 años.

3. Ese fenómeno se debe a que durante

los años ochenta, ante una situación de

elevado servicio de deuda externa y un

colapso del flujo de nuevo financiamiento

para hacer las transformaciones necesarias, los países de la región debieron realizar un ajuste recesivo. Gran parte de éste

se basó en una marcada restricción monetaria y del gastofiscal,así como en devaluaciones cambiarías que tenían el doble

propósito de frenar las importaciones y

promover la producción de rubros exportables. En las primeras etapas, signadas

por elevados costos del financiamiento interno e insuficientes mejoras de productividad, el costo del ajuste recayó en los

salarios reales, el empleo y la actividad

productiva, lo cual contribuyó a reducir

más la demanda interna.

2. Con todo, el relativo dinamismo del

sector exportador no siempre se reflejó en

el comportamiento global de las economías. Durante los años ochenta el producto interno bruto sólo creció 1.2% por año;

entre 1990 y 1994 esa tasa alcanzó un promedio de 3.4%. En consecuencia, el coeficiente de exportaciones pasó del 14% en

1980 al 21% en 1990, y al 23% en 1994. Vale

decir, la creciente importancia del sector

exportador en las economías de la región

puede atribuirse, en parte, al dinamismo

4. Así, con frecuencia los volúmenes de

las exportaciones mostraron dinamismo,

pero con la producción e inversión para el

mercado interno, en particular de los rubros no transables en el plano internacional, sucedió lo contrario. En consecuencia,

el conjunto de la economía, la inversión y

el producto total tendían a exhibir un desempeño modesto a pesar del dinamismo

exportador.

12

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA

5. Una parte de ese dinamismo fue

producto de una todavía incipiente transformación productiva basada en un proceso endógeno de aumentos de productividad, y alentada, entre otros aspectos, por

la gradual eliminación de los sesgos antiexportadores de la política económica.

Ese proceso también se reflejó en aumentos de la competitividad en un número

creciente de empresas y en una mejoría en

la capacidad empresarial para explorar y

conquistar mercados externos, con importantes diferencias de grado entre los países

de la región. La transformación productiva cobró mayor ímpetu en los años

noventa.

6. Parte del efecto del esfuerzo exportador también se vio neutralizado por el

deterioro de los términos del intercambio,

lo que reflejaba tanto la desfavorable evolución de los mercados mundiales de la

oferta exportable regional como la insuficiente diversificación de la estructura exportadora latinoamericana y caribeña

hacia rubros con una demanda externa

más estable y dinámica.

7.

A partir de los inicios de la presente

década, y debido a una combinación de

factores, la situación de los años ochenta,

caracterizada por la transferencia negativa

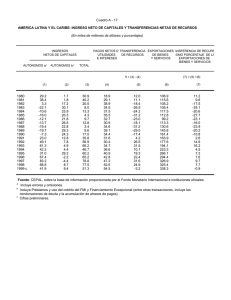

de recursos financieros, se revirtió, y reapareció el fínanciamiento externo privado en abundancia. En promedio se empinaron a 61 mil millones de dólares anuales

en 1992-1994. Los ingresos netos, que reflejaron los cambios globales registrados en

los mercados internacionales de capitales,

se apoyaron en fuentes de fínanciamiento

más diversificadas que antaño. En particular, se ha incrementado la inversión extranjera directa y la de cartera a través de

bonos, acciones -directamente o bajo la

forma de ADRS/GDRS- y con la participación

creciente de inversionistas extranjeros

en los mercados emergentes. Esto indica

que la región está accediendo a nuevos

mecanismos para la captación de recursos

externos y que la importancia creciente de

la inversión extranjera directa no sólo significa mayores fondos, sino también

transferencias tecnológicas que apoyan los

procesos de transformación productiva.

8. En la nueva situación de mayor

holgura del sector externo, la mayoría de

las economías retoman el crecimiento en

un marco de mayor estabilidad de precios.

Sin embargo, ese crecimiento tiende a ser

muy inferior a lo que sugeriría la evolución del volumen de las exportaciones.

En ello influyó el deterioro de los precios

-tan sólo entre 1990 y 1994, cayeron 11%

en promedio- y la debilidad de los eslabonamientos productivos entre el sector exportador y el resto de la econonua.

9. La reversión de la tendencia del fínanciamiento externo neto, que pasó de

una situación de marcada astringencia a

una de notable abundancia, en general no

se ha reflejado proporcionalmente en los

niveles de inversión. Los antecedentes

disponibles hasta 1993 indican que la formación bruta de capitalfijose situó sobre

18% del producto interno bruto (PIB) regional, superior al promedio de 17% alcanzado en 1983-1990, pero notoriamente inferior al 24% logrado en el quinquenio

1976-1980. El crecimiento del coeficiente

de inversión fue significativamente menor

que el incremento del ingreso de recursos

externos, porque una parte de éstos se

tuvo que destinar a compensar el deterioro

de los términos del intercambio, y otra

se utilizó en elfínanciamientode un mayor

consumo, en particular de bienes importados.

10. Esosflujos,por su elevada magnitud, han generado asimismo en varios

países algunos efectos no deseados, especialmente sobre el tipo de cambio y la oferta de dinero, y han aumentado la vulnerabilidad ante shocks externos. En ciertos

casos, se han dado situaciones donde esos

efectos han actuado en detrimento del

objetivo de promover el sector transable

de las economías y, como se dijo, han desviado ahorro nacional del ahorro hacia el

consumo de bienes importados.

11. En general, la política económica

adoptada por los países de la región ha

destacado la necesidad de exportar más y

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

mejor. Ante importaciones que se expanden más que las exportaciones, y ante un

creciente déficit de la cuenta corriente, el

incremento del quántum exportado aparece cada vez más como una exigencia macroeconômica para sostener la recuperación del crecimiento. A ello se agrega la

conveniencia de fortalecer los enlaces de

las exportaciones con el resto de los sectores productivos, por cuanto dichos eslabonamientos significan demandas intermedias de bienes, servicios y mano de obra,

mejoras de calidad y difusión del progreso

técnico.

2. El escenario internacional

12. El contexto internacional previsible plantea nuevos desafíos y posibilidades para América Latina y el Caribe. En

lo que respecta a la evolución de la economía mundial en la década de los

noventa, destacan cuatro rasgos: i) menor

dinamismo de las economías de los países

industrializados, en comparación con

decenios anteriores, y recesiones en las de

transición; ii) acentuación de las tendencias a la globalización y al cambio tecnológico; iii) reordenamiento en los principales mercados, con creciente

importancia de Asia en la dinámica económica mundial, y con numerosos países en

desarrollo en busca de mayor presencia en

los mercados internacionales; y iv) una

impresionante expansión en la movilidad

internacional del capital y la creación de

los respectivos mecanismos de intermediación.

13. Existe un ambiente de acentuada

globalización, que se expresa en un aumento del volumen del comercio con respecto a la producción mundial, un gran

impulso de la inversión extranjera directa

(IED) y de las empresas transnacionales, un

sistema financiero mucho más flexible y

dinámico, y una nueva organización

mundial de la producción y del comercio

13

que se caracteriza por la importancia de la

subcontratación y del intercambio intraindustrial(e intrafirma). La tendencia globalizadora no está exenta de tensiones,

derivadas de los desequilibrios comerciales en los países de la Organización de

Cooperación y de Desarrollo Económicos

(OCDE) -en particular los elevados superávit en Japón y déficit en los Estados

Unidos-, la persistencia de sentimientos

proteccionistas y el riesgo latente de que

la conformación de agrupaciones de países conduzca a bloques económicos más

cerrados.

14. El cambio tecnológico, por su parte,

ofrece muchas oportunidades y también

algunosriesgos.En economías dinámicas,

favorece la generación neta de empleos a

mediano plazo, pero puede actuar en sentido inverso en plazos más breves. Este

riesgo se acentúa si la inversión mundial

es relativamente baja. Cabe destacar que el

impacto más relevante del actual ciclo tecnológico sobre la ocupación es la caducidad de ciertas habilidades y conocimientos. Ésta redunda en la desaparición de

algunas ocupaciones y en la creación de

otras que exigen habilidades distintas, con

las cuales no necesariamente habrán de

contar los actuales desempleados o los

desplazados por el cambio técnico u organizacional.

15. No obstante lo anterior, la reciente

suscripción del Acta Final de la Ronda

Uruguay del GATT, así como la ratificación

del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, constituyen, cada uno por razones distintas,

una

reafirmación

del

multilateralismo que es consecuente con

el proceso de globalización. La adopción

de nuevas normas, procedimientos e instituciones para regir el régimen comercial

internacional contemporáneo constituye

un punto de partida promisorio -si bien

imperfecto- de los esfuerzos desplegados

en los países de América Latina y el Caribe

para mejorar la inserción en la economía

internacional.

14

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.

B. ORIENTACIONES DE POLÍTICA

1. Introducción

endógenos de productividad y competitividad.

16. Una transformación productiva con

equidad, para ser sostenible, necesita

mejorar la inserción internacional de las

economías de la región, es decir, su participación en losflujosdinámicos de comercio, inversión extranjera directa, tecnología y financiamiento. Esta mejor inserción

debiera reflejarse en mayor capacidad

para aprovechar los ciclos expansivos del

comercio internacional y regional, y

también para resistir los ciclos adversos y

la inestabilidad financiera, diversificando

productos y mercados, buscando inversión y alianzas en el exterior, aplicando

mecanismos internos de estabilización, y

articulando mejor las exportaciones con

las otras actividades productivas.

19. Desde luego, no hay paradigmas de

validez universal para adquirir competitividad internacional; las experiencias del

Asia oriental revelan que, si bien existe un

denominador común en la línea general de

orientación, se aprecia la diversidad de

caminos en el detalle de la aplicación de

políticas, instrumentos e instituciones.

Dicho esto, se presentan a continuación

las áreas temáticas y orientaciones de carácter propositivo que contiene este documento.

17. Para mejorar cuantitativa y cualitativamente la inserción de las economías

latinoamericanas y caribeñas en el proceso

de globalización económica, se requieren

avances simultáneos y coherentes en un

conjunto de áreas de política, en el marco

del enfoque sistêmico postulado por la

Secretaría de la CEPAL. Entre esas áreas se

destacan la comercial, la cambiaria, la de

desarrollo productivo y la financiera, y

muy especialmente la interacción entre

ellas. En otras palabras, en aras de la efectividad y de la eficiencia, ninguna de estas

áreas de política puede abordarse en forma aislada de las demás.

18. De hecho, las políticas micro y mesoeconómicas de desarrollo productivo

sin un adecuado entorno macroeconômico

verán debilitados sus efectos. Apoyarse

exclusivamente en políticas comerciales,

descuidando el desarrollo productivo y el

entorno macroeconômico, puede, en el

mejor de los casos, originar un crecimiento

de las exportaciones, pero sin que éste

logre dinamizar al resto de la economía.

Por otra parte, reducir el fomento exportador a reformas comerciales y a la preservación del equilibrio macroeconômico puede

asegurar estabilidad, pero no crecimiento,

y menos aún la gestación de procesos

2. Reformas comerciales integrales

a)

Una estrategia de integración a la

economía internacional

20. La modernización de las políticas

comerciales no se agota, por cierto, en la

reducción de las restricciones a las importaciones: ésta es a lo más un punto de

partida. Junto con ello es necesario desarrollar una estrategia de integración a los

mercados internacionales e instrumentarla mediante un conjunto de orientaciones

y medidas coherentes que lleven, con impulso y persistencia, a favorecer las actividades productivas de bienes y servicios

con potencial exportador.

21. Los aranceles, las medidas no arancelarias y los incentivos a las exportaciones

no tradicionales son componentes centrales de la política comercial. Junto con el

tipo de cambio, determinan el incentivo

neto a exportar o a sustituir importaciones.

Es imperativo eliminar los sesgos antiexportadores de esta combinación de incentivos. Parece incluso aconsejable introducir sesgos transitorios que favorezcan la

exportación de rubros no tradicionales, lo

que es compatible con un grado razonable

de protección temporal a otras actividades: se conformaría así un conjunto de

políticas selectivas orientadas a superar

insuficiencias de los mercados y a aprovechar externalidades evidentes.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

22. Una expresión de la selectividad a

que se hacía referencia se encuentra en las

estructuras arancelarias reformadas en

años recientes en la región. Muchos países

de América Latina y el Caribe han reducido de manera drástica las protecciones excesivas y han disminuido notablemente la

diferencia entre niveles mínimos y máximos. Sin embargo, la gran mayoría de ellos

mantuvo cierta diferenciación, moderada

y con pocos tramos, lo que se justifica

sobre la base de las externalidades y de las

insuficiencias de los mercados de factores

(tecnología, financiamiento y capacitación) y de productos (economías de escala

y externalidades dinámicas).

23. En muchos casos persiste un sesgo

contra el valor agregado en la producción

y venta de bienes y servicios exportables,

aunque es evidente que éste se ha reducido

notablemente. En efecto, los nuevos aranceles, aunque tienden a ser moderados,

suelen ser superiores a cero, y no siempre

tienen una contrapartida equivalente en

incentivos para compensar a los exportadores. Entonces es preciso compensar los

sesgos antiexportadores específicos de la

protección. A ello se agrega, en general,

la falta de compensación a los exportadores pioneros por las externalidades que

generan, a pesar de que su actividad tiene

todas las características de una "industria

incipiente".

24. Las primeras empresas en identificar un nuevo rubro que se pueda producir

en el país en forma eficiente y que pueda

colocarse en los mercados internacionales

a precios competitivos son verdaderamente innovadoras. Incurren en los costos y

riesgos de conquistar el nuevo mercado;

una vez que lo logran, otras empresas se

benefician de los esfuerzos del innovador.

Por ello, los exportadores pioneros merecen incentivos para afrontar los altos costos iniciales propios de la penetración en

los mercados, y deben ser compensados

por las externalidades positivas que generan para las demás empresas que los

imitan.

25. La promoción de la competitividad

internacional de la producción del país,

15

junto con la promoción de exportaciones

no tradicionales, forma necesariamente

parte de un conjunto de políticas con las

cuales se busca implementar una estrategia de transformación productiva. La experiencia muestra, sin embargo, que los

incentivos -tanto para adquirir competitividad internacional en actividades internas como para promover exportaciones no

tradicionales- deben ser acotados, con límites en el tiempo, desviarse moderadamente de la neutralidad y hacerlo selectivamente.

26. Los resultados que se obtengan con

la liberalización comercial y su trayectoria

en el tiempo son determinados por las

características estructurales de cada país,

la coyuntura económica que enfrente y la

dosificación y secuencia de las políticas

adoptadas. Sin embargo, la apertura de la

economía a las importaciones no garantiza

per se ritmos elevados de crecimiento de las

exportaciones y del producto. Hay evidente necesidad de medidas complementarias, directamente orientadas a promover

las exportaciones y facilitar la reestructuración de los sustitutos de importaciones,

así como a mejorar la competitividad sistêmica.

27. Es importante dar señales nítidas

sobre la conveniencia de invertir e innovar

para expandir y mejorar la capacidad exportadora, y de reestructurar y racionalizar los sectores productores de rubros importables. Para lograrlo, serán cruciales un

manejo cambiarlo equilibrado, el gradualismo en la reducción general de la

protección, mecanismos efectivos de promoción de exportaciones y una política de

desarrollo productivo.

28. En ese sentido, hay que evitar caer

en polítiças pasivas -cambiarías o de inversión- ante eventuales señales erradas

decorto plazo, tales como el incremento de

exportaciones impulsado transitoriamente por una recesión inicial o por la eliminación de trabas artificiales, o importaciones

que no reaccionan inmediatamente ante la

liberalización, también por un entorno recesivo o por ausencia de canales de comercialización.

16

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..

29. Los procesos de reforma en que las

decisiones se comparten con los agentes

privados resultan menos traumáticos,

pues hacen posible el ajuste a las nuevas

condiciones a nivel microeconómico y

sectorial. Si la apertura comercial está

acompañada de consistencia en la política

macroeconômica y de credibilidad en la

acción gubernamental, aparece como más

viable la posibilidad de reducir concertadamente los costos del ajuste.

sensibilidad de respuesta a la política

cambiaria. Se ha comprobado que la elasticidad del sector manufacturero ante el

nivel del tipo de cambio (e incentivos equivalentes) es sistemáticamente superior a la

de las exportaciones totales, tanto en el

corto como en el largo plazo; y su velocidad de respuesta también es mayor, sobre

todo en países donde la diversificación de

la producción industrial y el desarrollo de

la capacidad productiva han sido históricamente más elevados.

b)

33. Diversos trabajos empíricos también demuestran que la estabilidad del tipo de cambio real, a un nivel remunerativo

para los productores de bienes y servicios

transables, es esencial para asegurar el éxito de una política comercial orientada en

función de la transformación productiva.

En ese sentido, la inestabilidad cambiaria

tiende a perjudicar la inversión, sobre todo

en exportaciones nuevas, y a que el proceso

de introducir productos en mercados internacionales suele ser costoso y no se realizará si no hay un cierto grado de certeza

respecto de su rentabilidad.

Política cambiaria y reformas

comerciales

30. Las rebajas arancelarias deben ir

acompañadas (si no precedidas) de una

variación compensatoria en el tipo de

cambio real. La facilitación del acceso a

importaciones, asociada a una apreciación

cambiaria (así como el uso de esta política

para fines de estabilización del nivel de

precios) suele ser una combinación peligrosa para el equilibrio de la balanza de

pagos y para el desarrollo productivo.

31. Evitar el atraso cambiario aparece

como una condición sine qua non para el

éxito de una reforma comercial, ya sea una

liberalización drástica o una apertura gradual, sea integral o incompleta. La experiencia de varios países del Cono Sur en el

período 1976-1981 demuestra lo nocivo

que puede ser el doble impacto de la apreciación del tipo de cambio real y de la

liberalización drástica de las importaciones. Orientar decididamente a las economías latinoamericanas hacia la producción

de rubros transables hace necesario mantener un tipo de cambio real favorable y

estable en el tiempo; es decir, un tipo de

cambio que, reflejando la canasta de monedas del comercio exterior del país, se

mueva en torno a sus determinantes de

largo plazo, con relativa independencia de

condiciones económicas pasajeras, y no

demasiado vinculado a movimientos coyunturales de capitales de corto plazo.

32. El impacto de la política cambiaria

no es homogéneo entre sectores. Mientras

mayor sea la diversificación y capacidad

instalada en la industria, mayor será la

34. Uno de los desafíos claves de política económica en la región, surgido en el

inicio de los años noventa, radica en cómo

mantener la apertura comercial, en forma

paralela con la depreciación o la estabilidad del tipo de cambio real, en una situación de ingreso neto considerable de capital. Para hacerlo, junto con fomentar el

ahorro interno, se ha de procurar regular

tal ingreso, de modo de mantener un nivel

competitivo del tipo de cambio real, de

acuerdo con sus determinantes de mediano plazo.

35. La mayoría de las liberalizaciones

más recientes en América Latina se realizaron en economías cuyos tipos de cambio

habían sido depreciados fuertemente con

anterioridad, a consecuencia de la crisis de

la deuda de los años ochenta y la escasez

defínanciamientoexterno. La situación de

las reformas es actualmente distinta: sus

efectos se están produciendo en un contexto de fuerte apreciación cambiaria real en

los años noventa, asociada a voluminosos

ingresos de fondos externos, en alta

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

proporción de corto plazo. Información

sistematizada para 17 países latinoamericanos, indica que 12 de ellos han experimentado revaluaciones significativas de

sus tipos de cambio reales en el transcurso

de este decenio. Cabe reiterar, no obstante,

que se trata de revaluaciones posteriores a

depreciaciones considerables. Respecto de

los movimientos de capitales, es notable

constatar que los ingresos netos alcanzaron en 1992 y 1993 una proporción del PIB

similar a la registrada entre 1977 y 1981, y

cuadruplicaron el exiguo promedio de

1983-1989.

36. En síntesis, no hay buenos sustitutos

para la estabilidad cambiaria, en particular

en economías como las latinoamericanas,

para las que un cambio cualitativo en la

inserción internacional es elemento decisivo de su estrategia de desarrollo. De allí la

importancia de ligar las políticas comerciales con las de desarrollo productivo y

las de inserción financiera internacional,

estimulando el ahorro interno, favoreciendo el desarrollo integral del mercado de

capitales del país, reduciendo su segmentación, y adecuando el nivel y composición

del ingreso de capitales externos a la capacidad de absorción interna.

c)

Reglamentaciones antidumping,

medidas compensatorias y cláusulas

de salvaguardia

37. A consecuencia de la liberalización

de sus políticas comerciales y regímenes

de importaciones, ha aumentado la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas ante prácticas comerciales desleales y

ante la inestabilidad de sus socios en el

intercambio de bienes y servicios. Por ello,

es indispensable que los países de la región

adopten o perfeccionen reglamentaciones

antidumping, medidas compensatorias y

cláusulas de salvaguardia. Sin embargo,

debe evitarse que las nuevas disposiciones

en estos campos sean utilizadas por intereses particulares para activar indebidamente el proteccionismo regional.

38. En la Ronda Uruguay se aprobaron

nuevas disciplinas internacionales en cada

17

uno de estos campos. En consecuencia, las

reglamentaciones que los países adopten

sobre la materia deberán ser compatibles

con los compromisos contraídos. Es cierto

que tales disciplinas condicionarán el tipo

de mecanismos que puedan establecer los

países de la región; pero también limitarán

las arbitrariedades con que, a veces, se

enfrentan las exportaciones de los países

de América Latina y el Caribe en los mercados extrarregionales.

39. La temática de las condiciones leales

de competencia se vuelve cada vez más

relevante en el marco de los acuerdos de

integración regional que conducen a la

liberación total de los mercados correspondientes. Es importante, en particular,

que los mecanismos de salvaguardia

adoptados en América Latina y el Caribe,

para evitar problemas coyunturales excepcionales, no interfieran con los beneficios de largo plazo que pueden esperarse

de los programas de integración intrarregional (CEPAL, 1994a).

40. Las posibilidades de poner en práctica una política comercial activa en la

región, en especial para la promoción de

sus exportaciones no tradicionales, podrían verse limitadas por la adopción de

las nuevas reglamentaciones que emanan

de la Ronda Uruguay. Sin embargo, dichas

reglamentaciones reconocen ciertas situaciones especiales en favor de los países en

desarrollo, y los países de América Latina

y el Caribe deben aprovecharlas para incentivar sus exportaciones, sin con ello

contravenir las normas convenidas multilateralmente.

41. Cabe destacar, en relación con este

tema, que los países de la región deben

evaluar detenidamente las nuevas oportunidades de acceso a los mercados que brindan los resultados de la Ronda Uruguay,

examinar las posibilidades y las restricciones que imponen las nuevas disciplinas

multilaterales, y replantear muchos de los

temas relativos al espacio de que disponen

para formular politicéis comerciales y de

desarrollo productivo. En este orden de

ideas, es necesario que las políticas

comerciales y de desarrollo productivo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA..

18

consideren las nuevas vinculaciones de

dichas políticas con el medio ambiente y

los derechos sociales.

podrían cubrir también a los exportadores

indirectos (los productores nacionales de

insumos para los exportadores).

42. Estas observaciones son válidas no

sólo para la acción inmediata que se emprenda una vez finalizada la Ronda Uruguay, sino también en negociaciones internacionales futuras y, en particular, las

relativas a acuerdos de libre comercio con

naciones desarrolladas. Lo dicho veile

también para el mejor aprovechamiento

de los sistemas generalizados de preferencias comerciales, sobre todo en aquellos

casos como el de la Unión Europea, que en

1994 definirá su nuevo esquema preferencial para los países en desarrollo.

45. Los gobiernos de la región podrían

apoyar a las empresas pioneras en la actividad exportadora mediante incentivos a

las exportaciones de nuevos productos o a

la penetración de nuevos mercados. Una

modalidad es el "reintegro simplificado"

para productos cuyas exportaciones sean

inferiores a un monto establecido para un

período específico. Estos incentivos deben

ser moderados (tendientes a facilitar el

posicionamiento en los mercados externos

de productos competitivos o cercanos a

serlo), acotados en eltiempo,y estar sujetos a rendimientos precisos en términos de

nuevos productos, montos o mercados.

d)

Políticas de promoción de

exportaciones

43. Es deseable que los países de la región tengan una política activa de promoción de exportaciones. Como se dijo,

las principales razones que avalan la puesta en marcha de medidas para promoverlas son la necesidad de contrarrestar el

sesgo antiexportador propio de los aranceles, a que se alude en párrafos precedentes;

las externalidades positivas que genera la

actividad exportadora; las fallas que hay

en los mercados de capitales para el financiamiento de esta actividad, y las economías de escala y las oportunidades de

aprendizaje que ésta brinda. A falta de una

política activa en este sentido, las exportaciones tenderán a concentrarse en productos de demanda menos dinámica y de

mayor vulnerabilidad en los mercados

mundiales.

44. Una condición básica para promover la competitividad de las empresas exportadoras es asegurarles el acceso a insumos en condiciones competitivas. Es

recomendable que estas empresas puedan

acudir a mecanismos ágiles de internación

temporal de insumos para producir rubros de exportación, una vez cumplidos

ciertos requisitos básicos. Otras alternativas son la exención de aranceles o un reintegro posterior, con la mayor simplicidad

administrativa posible. Esos mecanismos

46. El sector público puede contribuir a

mejorar el desempeño en los mercados externos mediante un esfuerzo de apoyo institucional a la actividad exportadora, principalmente en las áreas de información,

financiamiento y seguro de exportación;

en la formación gerencial para fomentar

una mayor vocación exportadora en el

sector empresarial, y en la promoción de

la oferta exportable en el exterior. Del mismo modo, surgen experiencias pioneras

de inversión en el exterior para apoyar el

esfuerzo exportador, en cadenas de comercialización, operaciones conjuntas con

empresas en los mercados de destino, y

otras modalidades que las políticas de promoción de exportaciones empiezan a considerar.

47. También es deseable un apoyo activo al desarrollo de la oferta exportable en

el interior del país, con miras a que se

adecúe a las exigencias de los mercados

externos. Una difusión oportuna y actualizada de las exigencias de los mercados de

exportación, en términos de calidad, normas ambientales, estandarización, plazos

y volúmenes, facilitaría la tarea. Asimismo, sería provechoso promover vínculos

entre empresas del país y compañías comercializadoras a nivel internacional, particularmente en rubros específicos en los

cuales el país tenga potencial exportador.

Junto con sentar las bases para alianzas

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

19

estratégicas de exportación entre empresas nacionales y extranjeras, estos vínculos

estimulan una mejoría sostenida de la calidad y el desarrollo de nuevos productos,

acrecentando la flexibilidad de las empresas nacionales ante nuevas oportunidades

de comercio.

década. Se ha insistido reiteradamente en

el carácter sistêmico del esfuerzo requerido para reducir la amplia distancia que

actualmente separa la "mejor práctica" internacional de la productividad total promedio de los factores en los p clises de la

región.

48. Las políticas pasadas de promoción

de exportaciones se caracterizaron por

descuidar los rubros basados en recursos

naturales. Los recientes avances tecnológicos en microelectrónica, informática, telecomunicaciones y tecnologías satelitales

permiten incrementos significativos en la

información sobre calidad y volumen de

los recursos naturales económicamente

disponibles. Ello constituye un renovado

argumento para la adquisición y fortalecimiento de ventajas comparativas en recursos naturales no tradicionales con rentas

económicas significativas.

52. También se ha insistido en que adquirir competitividad internacional, y a sea

para exportar o para sustituir importaciones de manera eficiente, no sólo requiere

políticas macroeconômicas y comerciales

adecuadas, sino también políticas micro

y mesoeconómicas; es decir, modernización de la empresa misma (tecnología,

equipos, organización, relaciones laborales) y también de su entorno (los mercados

de factores y la infraestructura). El ritmo

de la reestructuración, y en algunos casos

la propia sobrevivencia de la empresa,

dependerá en forma crucial de la información y de los recursos humanos y financieros de que ésta disponga.

49. Para ser efectivo, un sistema de

promoción de exportaciones debe tener

cierto grado de selectividad. No es posible

promover todo, de manera indiscriminada. La selección de los sectores, y en general las decisiones en materia de promoción

de exportaciones, deben realizarse en estrecha y sistemática colaboración entre los

sectores público y privado. Para esto es

deseable fortalecer las organizaciones

gremiales de exportadores y productores.

50. Muchos países han reconocido las

ventajas de consolidar en una sola institución las entidades de apoyo a las exportaciones no tradicionales. Esas entidades

deben tener financiamiento estable y personal profesional calificado, con lo que lograrán ejercer mayor influencia en las decisiones de políticas que afectan a las

exportaciones.

3. Políticas meso y microeconómicas de

desarrollo productivo

51. La aplicación del progreso técnico al

proceso productivo, con miras a adquirir

competitividad internacional, ha estado

en el centro de las preocupaciones de la

Secretaría de la CEPAL durante la última

53. Mientras más imperfectos sean los

mercados de factores, y cuanto mayor sea

la incertidumbre respecto de la seriedad

del proceso de ajuste y apertura y de la

permanencia de los precios claves vigentes, mayor será la probabilidad que empresas con potencial competitivo no lleguen,

por falta de tiempo y recursos, a efectuar

la reestructuración necesaria para adquirir

una ventaja competitiva en el mercado

interno o externo.

54. De ahí la importancia de un funcionamiento cercano a lo óptimo de los mercados claves: los de tecnología, capital físico, capital humano y divisas. Para lograrlo

se justifican las políticas de carácter horizontal, es decir, las orientadas hacia llenar

los vacíos y superar los estrangulamientos

más importantes que se produzcan en dichos mercados. La diferencia entre las actuales políticas de desarrollo productivo y

las políticas "industriales" del pasado radica justamente en la importancia que se

otorga al perfeccionamiento de los mercados de factores, con miras a reducir o

eliminar las diferencias entre la productividad media de la región y la propia de las

mejores prácticas internacionales.

2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA.

55. En ese sentido, los países de desarrollo tardío, como son los de la región,

cuentan con un gran potencial latente para aumentar su productividad. Reducir

las diferencias a que alude el párrafo anterior -es decir, modernizarse- exige un

proceso activo de aprendizaje y reestructuración en lo tecnológico y organizativo,

así como en los sistemas de control de

calidad y comercialización en nuevos

mercados; todo ello implica vina fuerte

inversión en tiempo y capital, tanto físico

como humano, sobre todo por parte de las

empresas tecnológicamente más rezagadas. La facilitación de ese proceso de

aprendizaje es el eje esencial de una política moderna de desarrollo productivo. Así

lo confirman las experiencias en otras latitudes y algunas que ya se han presentado

en la propia región (automóviles y autopartes, madera, papel y celulosa, por ejempío).

56. Las políticas de desarrollo productivo tienen por objeto reforzar y no sustituir

las fuerzas del mercado. Además, los

eventuales incentivos deben ser transitorios; la perspectiva de la competencia internacional favorece una actitud empresarial más centrada en la productividad que

en la rentabilidad de corto plazo, lleva a la

búsqueda de magnitudes de producción

que se traduzcan en economías de escala

(ya sea por contar con amplio mercado

interno, o por haberse orientado inicialmente a exportar, o por tratarse de actividades de proceso continuo de un recurso

natural fácilmente exportable en caso de

insuficiencia de la demanda interna), y

tiende a la adopción de tecnologías relativamente avanzadas pero ya probadas y

consolidadas (donde se logre dominio de

la tecnología, actualización tecnológica e

incluso introducción de adaptaciones,

según el caso).

57. Complementando los planteamientos hechos en el Enfoque integrado (CEPAL,

1992a), hay tres conjuntos de medidas que

cabe proponer, dada su especial relevancia

en el ámbito de las políticas de desarrollo

productivo en apoyo de la competitividad

internacional. El primero abarca políticas

de desarrollo tecnológico; el segundo, la

capacitación de la mano de obra, y el tercero, el perfeccionamiento de mercados de

capital de largo plazo. Asimismo, se sugiere un programa concreto que ponga a los

empresarios de la región en contacto con

las mejores prácticas productivas internacionales.

58. En lo que se refiere al tema de la

innovación y difusión tecnológica, se proponen las siguientes opciones de política:

i) Implantar políticas de competencia

interna que vayan más allá de la simple apertura comercial.

ii) Subvencionar parcialmente las actividades de innovación y desarrollo

tecnológico de las empresas -ya sea

realizadas por éstas en forma directa o

en conjunto con centros de investigación- tomando en cuenta las externalidades positivas que se derivan de estas

actividades.

iii) Desarrollar y fortalecer el seguimiento

sistemático de las tecnologías y métodos de gestión disponibles a nivel internacional e integrar las empresas a

las redes de información pertinentes,

considerando la conveniencia de que

cada una de ellas pueda elegir de la

manera más informada posible la tecnología que decida aplicar.

iv) Mejorar las condiciones de fínanciamiento de los esfuerzos de desarrollo

tecnológico, con especial atención a las

necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Entre estos esfuerzos se

cuentan los del desarrollo de prototipos y plantas piloto, con miras a facilitar el tránsito de la investigación a la

aplicación. Los montos necesarios

pueden ser relativamente modestos,

pues la idea central es generar efectos

de demostración, para la banca privada, del potencial de rentabilidad de

este tipo de inversión, y servirle de

mecanismo de aprendizaje de cómo

evaluar elriesgotecnológico.

v) Poner en conocimiento de los actores

empresariales y económicos en general las experiencias más prometedoras

en el desarrollo tecnológico y su

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

difusión -centros tecnológicos por

rama, incubadoras, parques industriales, formas de vinculación entre universidad y empresas y mecanismos

alternativos de financiamiento- para

así multiplicar el impacto de estas

experiencias,

vi) Fomentar alianzas estratégicas entre

empresas nacionales e internacionales

líderes en materia de tecnología, gestión, calidad y acceso a los mercados

más importantes, simplificando para

ello los trámites administrativos,

mejorando la información y dando estímulos fiscales.

59. En materia de capacitación -que es

muy insuficiente en la región, pese a la

probada alta rentabilidad de la inversión

en capital humano, y también pese a que

la capacidad del capital humano es clave

para la productividad de las empresas- se

propone:

i)

Otorgar incentivos tributarios y

monetarios a las empresas que capaciten a su personal, para compensar la

externalidad negativa para las empresas que suele derivarse de tal capacitación (ésta tiende a ser captada mucho

más por el trabajador que por la empresa que lo capacita).

ii) Tomar medidas de promoción, información y sensibilización para acelerar

el uso de los incentivos a la capacitación y para introducir prácticas más

eficientes de gestión de recursos humanos y relaciones industriales más

cooperativas.

iii) Reordenar la oferta de capacitación,

impulsando la oferta privada, y concentrando el esfuerzo público en lograr que la capacitación y los oferentes

de ella se vinculen más estrechamente

con el sistema productivo y sus necesidades futuras; asimismo, asegurar

tanto la calidad como la relevancia de

los cursos ofrecidos, estableciendo

mecanismos de certificación de la formación impartida; e impulsar y financiar la oferta de capacitación hacia grupos de trabajadores marginales,

cesantes, o de pequeñas empresas,

1

normalmente desatendidos por los

programas de entrenamiento,

iv) Fomentar programas especiales de

formación básica para el amplio segmento de la fuerza de trabajo (40% en

la región) que no ha completado su

educación primaria, así como subvencionar programas regulares de capacitación, que contribuyan a mejorar el

potencial productivo de este vasto

grupo de trabajadores, que no podrá

beneficiarse de las reformas educacionales que se pongan en marcha.

60. La falta de un mercado de capital de

largo plazo hace que el grado de equipamiento, modernización y expansión de la

mayoría de las empresas de la región dependa de su capacidad de autofinanciamiento y no de sus perspectivas futuras,

lo que induce a una mala asignación del

capital. Este problema se vuelve más grave

en períodos de reestructuración: no

siempre coincide la abundancia de capital

propio de una empresa (que puede expresar un éxito pasado) con sus posibilidades

de éxito en el porvenir; y sin embargo las

empresas que cuentan con ese capital

tienden a invertirlo en su propia actividad.

En el extremo, podría producirse una sobreinversión en actividades caducas que

fuera en detrimento de otras con mayores

posibilidades de modernización y reestructuración.

61. Finalmente, una propuesta específica para reducir la amplia diferencia entre

la productividad de numerosas empresas

de la región -exceptuando las "de punta"

en su respectiva rama- y la de los países

desarrollados, consiste en poner en marcha masivos programas de extensión, que

cofinancien visitas a firmas en el extranjero donde se encuentre la "mejor práctica"

internacional.

62. Lo que se propone es organizar y

contribuir a financiar visitas de gerentes,

ingenieros, técnicos, supervisores, operarios y sindicalistas, de diversos subsectores de la producción, a plantas de mejor

práctica en el exterior. A su vuelta, los

participantes redactarían un informe

22

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA ..

sobre las mejores prácticas en cuanto a

equipos y tecnologías, métodos de producción, organización del trabajo, relaciones industriales, control de calidad, comercialización y otros aspectos. Cada uno

de ellos difundiría los resultados de las

visitas en otras empresas, así como en las

respectivas organizaciones empresariales

y sindicales. El programa estaría abierto a

cualquier sector dispuesto a financiar su

parte, sea exportador o sustituidor de importaciones.

4. Movimientos de capital y política

macroeconômica

a)

la política económica y el acceso a

los mercados financieros

internacionales

63. En el marco de las políticas de liberalización en que se inscribió la apertura

comercial, la mayoría de los gobiernos

también ha seguido políticas tendientes a

reducir o eliminar restricciones a los movimientos internacionales de capitales. Esa

circunstancia, junto con la mayor estabilidad macroeconômica, las oportunidades

de inversión y particularmente el diferencial en las tasas de interés entre los países

de la región y las existentes en los mercados financieros externos, contribuyeron a

reforzar en dichos mercados la tendencia

al resurgimiento de una significativa oferta externa de fondos privados. El resultado

de la combinación de los mencionados

cambios en el ámbito internacional y en las

economías de la región llevó a la reactivación de los ingresos netos de capitales en

los últimos tres años.

64. La movilidad internacional del capital desempeña varios papeles de gran significación para el desarrollo. Dos de ellos

destacan por sus alcances macroeconômicos: i) la movilización de ahorro externo

hacia países con escasez de capital; y ii) el

financiamiento compensatorio de shocks

externos, que permite estabilizar el gasto

interno. En estas dos dimensiones, el capital externo ha estado cumpliendo positivamente su papel en América Latina y

el Caribe en los años noventa, aun cuando

sólo una fracción reducida del ingreso neto se ha reflejado en mayor inversión productiva.

65. Es claro, entonces, que la sola capacidad de acceder a los flujos financieros

externos no asegura que se fortalezcan automáticamente los procesos de ahorro e

inversión. Esto obedece a severas imperfecciones en los mercados financieros internos y externos, las que limitan su capacidad de asignar eficientemente los

recursos, en especial hacia la inversión en

sectores transables. Una política económica coherente y sostenida puede desempeñar, en ese contexto, un papel de extrema

importancia para lograr un desarrollo más

dinámico y estable.

66. De otra parte, la bondad de la política económica no sólo debe evaluarse sobre la base del acceso a los flujos externos,

en especial durante ciclos de oferta abundante de fondos internacionales. Cabe

considerar sobre todo la capacidad de las

autoridades nacionales para defender la

estabilidad macroeconômica y los incentivos de los agentes para tomar decisiones

sobre la base de metas sostenibles de mediano y largo plazo. La necesidad de intervenir para administrar los efectos de los

flujos de capitales se justifica por cuanto

éstos afectan simultáneamente dos variables claves para la eficiente asignación de

recursos: el tipo de cambio real en el mercado cambiario y la tasa de interés real en

el mercado monetario.

67. En ese sentido, cabe recordar que en

la historia latinoamericana se han dado

períodos con grandes entradas de capitales, seguidos en varias ocasiones por períodos de crisis de deuda. Esto ha generado un amplio debate en relación a la

dinámica del proceso de apertura de la

cuenta de capitales. Actualmente, existe

cierto consenso de que dicha apertura

debe darse de manera secuencial, y que es

recomendable que ocurra después de que

se hayan consolidado otros procesos de

liberalización, en particular el comercial y

el del mercado financiero interno.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

68. En lo que se refiere a la velocidad del

proceso de apertura de la cuenta de capitales, para mantener la estabilidad macroeconômica y del tipo de cambio real se

requiere que dicho proceso sea acorde con

la capacidad de las economías para absorber y asignar eficientemente los recursos

externos. Podría ser conveniente liberalizar, en primera instancia, la entrada de

capitales de largo plazo, antes de dar facilidades a las transacciones de capital financiero de corto plazo. En cuanto a la

salida de capitales, cabría dar prioridad a

los créditos para la promoción de exportaciones, y a las inversiones directas de

empresas nacionales en el extranjero, también como forma de mejorar la plataforma

exportadora de éstas.

69. La apertura de la cuenta de capitales

en los países industriales ha sido bastante

lenta y gradual, acelerándose recién en los

últimos diez años junto con la internacionalización de los mercados de capital. Es,

sin embargo, interesante destacar que

España, Portugal e Irlanda introdujeron en

1992 ciertas restricciones a los movimientos de capital, con miras a evitar la inestabilidad cambiaria. Una vez que alcanzaron

los objetivos de estabilidad, dichas restricciones fueron levantadas. Esto destaca la

importancia de contar con instrumentos

flexibles que permitan, según las circunstancias, imponer ciertas restricciones transitorias a los movimientos de capitales,

para los efectos de apoyar los esfuerzos de

estabilidad macroeconômica.

70. La reactivación económica que se

observa en varios países de la región, apoyada en la remoción de la restricción externa, está limitada evidentemente por la capacidad productiva disponible. En forma

progresiva, varios países se han ido aproximando a su frontera productiva. Se plantea entonces, por una parte, la necesidad

de regular la evolución de la demanda

agregada, para evitar rebrotes inflacionarios o déficit excesivos en el sector externo.

Por otra, se hace más urgente la tarea de

incrementar la inversión para sostener el

crecimiento del PIB con aumentos de la

capacidad productiva y de la producción

de rubros transables. Una vez superada la

crisis de la deuda, es éste el terreno en el

que deberá actuar la política macroeconômica de los países de la región.

71. De otra parte, promover una estrategia de transformación productiva con

equidad requiere, en el plano macroeconômico, intentar administrar la demanda

agregada y su composición. Los instrumentos disponibles son las políticas fiscal,

monetaria y cambiaria. Ante la ausencia de

una política fiscal activa, para efectos de

lograr este propósito los instrumentos se

reducen a controlar simultáneamente la

tasa de interés real (como instrumento de

política monetaria para la estabilización y

control del gasto agregado interno) y el

tipo de cambio real (como instrumento de

política comercial para promover el crecimiento de la producción de rubros transables y afectar la composición del gasto

agregado).

72. El conflicto se origina cuando la tasa

de interés consistente con el objetivo de

limitar la inflación y de dar estabilidad a la

actividad económica (mediante la esterilización de los efectos monetarios de la

acumulación de reservas) es superior a la

internacional ajustada por expectativas de

devaluación, lo que incentiva la entrada de

capitales, reforzando la apreciación

cambiaria, con ello se perjudica el objetivo

de proteger el sector transable de la economía. Si, por el contrario, en la coyuntura

particular comentada, se deja bajar la tasa

de interés real interna, se perjudican ambos objetivos, pues el mayor gasto inducido por las menores tasas de interés presionará sobre los precios y se elevará

rápidamente el déficit en cuenta corriente.

Con ello se plantea elriesgode un desequilibrio macroeconômico insostenible. La

forma de resolver este conflicto es actuando directa o indirectamente sobre los flujos

de capitales, como algunos de los países de

América Latina y el Caribe lo han estado

haciendo en los años noventa.

73. Para los efectos de diseñar la política

económica, una de las principales interrogantes que enfrentan los gobiernos de

la región se refiere a la posibilidad de

2

distinguir entre los factores internos y externos que explican el resurgimiento de los

movimientos de capitales en la región, por

una parte; por otra, distinguir también

entre los flujos de capital de corto plazo

(cuyo carácter tiende a ser más especulativo) y los de mediano y largo plazo (más

asociados a inversión productiva). En esta

perspectiva, sería deseable que el fínanciamiento externo contribuyera al proceso de

inversión necesaria para fortalecer la competitividad productiva, para lo cual correspondería estimular la entrada de capitales de largo plazo y desalentar la de aquellos

que tengan carácter especulativo.

74. Es posible identificar tres niveles de

decisiones en que las autoridades pueden

intervenir ante una inesperada abundancia de financiamiento externo, que se

prevé en parte transitoria o que ocurre a

un ritmo mayor al que la economía es

capaz de absorber. Un primer nivel es el

que tiene por objeto moderar el impacto

sobre el tipo de cambio mediante la

compra de divisas (lo que implica la acumulación de reservas) por parte del Banco

Central. Un segundo nivel se vincula

con políticas de esterilización, para disminuir el impacto monetario de la acumulación de reservas en el primer nivel de

intervención. Un tercer nivel se relaciona

con políticas de incentivos, recargos o controles cuantitativos a la entrada de capitales, los que permiten influir sobre su

composición y volumen; se trata de alentar

flujos cuyo monto sea compatible con la

capacidad de absorción interna de la

economía, para destinarlos a proyectos de

inversión productiva, y desalentar, por el

contrario, la entrada de capitales de corto

plazo de naturaleza especulativa. Estas

acciones son más eficaces cuando van

acompañadas de una estricta supervisión

prudencial del sistema financiero.

75. Las opciones de los gobiernos

pueden resumirse en dos. Algunos han

adoptado la denominada intervención no

esterilizadora, que implica intervenir en el

primer nivel mediante la compra de divisas por parte del Banco Central, sin esterilizar su impacto monetario. En esta op-

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .

ción, con la liberalización de los movimientos de capitales, en el contexto de un

compromiso con un tipo de cambio nominal de trayectoria predeterminada, se

tiende a perder control sobre los agregados monetarios. Otra opción es la llamada

intervención esterilizadora, que amplía el

espectro de acción de la primera opción,

compensando el impacto monetario de la

acumulación de reservas con activas operaciones de regulación de la oferta de

dinero. Se intenta así mantener el tipo de

cambio real dentro de rangos deseables

según los objetivos de medicino y largo

plazo, y regular la demanda agregada en

niveles compatibles con equilibrios macroeconômicos sostenibles.

76. La opción de esterilización implica

costos, en cuanto las tasas de interés que

pague el Banco Central sobre sus pagarés

sean mayores que las que obtiene sobre

sus colocaciones en moneda extranjera.

Estos costos no son inevitablemente

permanentes si el Banco Central mantiene

un tipo de cambio real, ligado a una canasta de monedas que refleje la composición

del intercambio comercial del país, que sea

sostenible a mediano plazo. La tarea del

Banco puede ser facilitada, y los costos

reducidos o incluso transformados en

ganancia, si adopta una política de banda

cambiaria con flotación "sucia": podría

obtener ganancias por compraventa de

cambios, compensando así las pérdidas

por el diferencial entre tasas de interés.

77. La mayoría de los países de la región

han optado en algún momento por la

intervención esterilizadora, enfrentando

severos conflictos entre el manejo de sus

políticas cambiarías y monetarias. Para

moderar tales conflictos se han utilizado

medidas complementarias, como algún

grado de flexibilidad de la política fiscal

para regularla demanda agregada; fondos

de estabilización de los principales productos de exportación para suavizar los

shocks de sus respectivos ciclos de precios

(por ejemplo, el caso del cobre en Chile y

del café en Colombia); política de ingresos

para adaptar los precios relativos de factores a los cambios de productividad.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

78. Cuando la política fiscal no dispone

de los instrumentos que permitan actuar

con agilidad, como ya se mencionó, el

control de la demanda agregada recae

sobre la política monetaria (tasa de interés)

y cambiaria (tipo de cambio). El conflicto

que podría surgir en el manejo simultáneo

de estas dos variables, puede resolverse

con la opción de intervenir en el tercer

nivel, mediante medidas que intentan

cambiar el volumen y la composición de

los flujos, privilegiando aquellos de largo

plazo a través de incentivos (mediante

encajes o impuestos, y medidas cambiarías

que generen mayor incertidumbre para los

flujos de capitales de corto plazo) o incluso

a través de controles cuantitativos.

79. Entre los controles cuantitativos

directos, se pueden destacar exigencias de

plazos mínimos de vencimiento; de volúmenes mínimos para la emisión de bonos;

topes máximos para el endeudamiento

externo de las entidades financieras, y regulaciones en torno a la participación del

capital extranjero en el mercado de acciones.

80. En la actual coyuntura de abundante oferta de fondos externos y tasas de

interés internacionales comparativamente

bajas, las políticas de intervención de tercer nivel, así como las de esterilización, al

actuar sobre los agregados monetarios,

evitan excesos de gastos, especialmente

privados, pues impiden aumentos artificiales y transitorios del gasto interno, que

podrían resultar en importantes caídas del

ahorro nacional y aumentos excesivos de

pasivos externos, sin una contraparte de

aumento de la capacidad productora de

rubros transables.

b)

Perfeccionamiento de los mercados

financieros internos

81. La medida en que los flujos de capitales externos sean funcionales para una

estrategia de transformación productiva

con equidad depende en gran parte de las

características de los mercados financieros

internos. Esta afirmación se basa en la

experiencia de la crisis de la deuda externa,

ocasionada por fuertes entradas de créditos bancarios. Los mercados de capitales

en esa oportunidad fueron incapaces de

evitar la generación de "burbujas financieras", la selección adversa, y los riesgos

morales, características propias de los

mercados financieros.

82. Los desafíos de una regulación y

supervisión prudencial de los mercados

financieros internos se ponen de manifiesto al considerar la gran velocidad a la que

pueden ingresar los fondos externos a

dichos mercados. De no mediar un activo

desarrollo de instituciones e instrumentos

financieros, entre ellos el de las propias

instituciones públicas encargadas de la

regulación y supervisión, la intermediación de estos fondos por sistemas financieros en rápido crecimiento podría llevar a

distorsiones e inestabilidad macroeconômica, al canalizarse hacia créditos de alto

riesgo (o "burbujas de crédito"), fuertes

alzas de precios de los valores bursátiles

existentes (o "burbujas bursátiles") y de

bienes inmobiliarios y otros activos.

83. Tal como se sugirió al comentar las

políticas de desarrollo productivo, la reorganización de los sistemas financieros, incluida la liberalización de los movimientos

de capitales, debiera considerar de manera prioritaria la canalización de recursos

hacia el ahorro y la inversión, en forma

estrechamente vinculada al desarrollo

de la capacidad productiva. Este rol no se

ha enfatizado suficientemente en las reformas financieras que tienen lugar en la

región. Se requiere de una mayor preocupación por la relación entre el sistema financiero y los procesos de ahorro e inversión nacionales, y entre dicho sistema y los

mercados financieros externos.

84. En este plano de la relación entre los

mercados financieros y la formación de

capital para el desarrollo, se necesita de

una institucionalidad que complete o

perfeccione los mercados con tres criterios.

Primero, incluir un segmento del mercado

financiero dinámico de largo plazo, que

permita el financiamiento de proyectos

productivos. Esto implica desalentar los

segmentos especulativos y concentrarse

2

en capitales internacionales de largo plazo,

acompañados por acceso a la tecnología y

a los mercados de exportaciones. El impacto de las entradas de capitales por la vía de

la inversión externa directa en la región es

importante en este contexto.

85. Segundo, promover el acceso al

financiamiento de pequeñas y medianas

empresas que sufren de la segmentación

del mercado de capitales. Para esto último

es preciso que este mercado actúe con

algunos criterios de selectividad, que

atiendan las necesidades de capacitación y

de promoción del desarrollo de pequeñas

empresas productivas, así como de su

modernización. Se precisa de entidades

crediticias y mecanismos de garantía que

realicen lo que los mercados de capitales

de la región no han logrado en forma espontánea. No se trata de subsidiar el costo

del crédito, pero sí de favorecer el acceso

al financiamiento a tasas de interés normales, así como el acceso a la tecnología,

insumos y servicios, a los canales de comercialización, al financiamiento de largo plazo, y a la infraestructura que potencie la capacidad productiva de estos

sectores de la población.

86. Tercero, reconocer que la liberalización financiera de la cuenta de capital

abriéndola a las inversiones internacionales de cartera está sujeta, en países con

mercados de valores "emergentes", a

riesgos de sobreendeudamiento externo y

de excesivas fluctuaciones bursátiles y

cambiarlas. Fuertes entradas de capital

extranjero a los mercados internos pueden

impulsar simultáneamente "burbujas

bursátiles" y apreciaciones cambiarías. El

posterior descenso de los niveles bursátiles puede a su vez provocar salidas de

capital y presiones devaluatorias sobre el

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POLÍTICAS PARA .

tipo de cambio. De ello se desprende la

necesidad de implantar formas de regulación y supervisión de las instituciones

financieras que operan en los mercados de

capital, para asegurar su estabilidad.

87. La regulación financiera y prudencial puede contrarrestar estos riesgos y

contribuir a una captación ordenada y

estable de inversiones internacionales de

cartera. Para estos efectos, como se vio con

anterioridad, las regulaciones financieras

pueden actuar sobre dos variables financieras claves: las tasas de interés y el tipo

de cambio. Las respectivas normas pueden establecer bandas para estos precios,

o determinadas reglas que rijan su comportamiento. También pueden influir en

forma indirecta en estas variables a través

de normas que afectan la disponibilidad o