Informe sobre exclusi n y desarrollo social en Andaluc a.

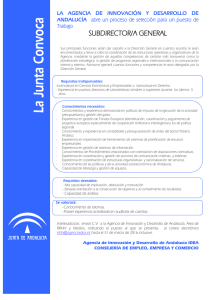

Anuncio