valleinclan lucesdebohemia

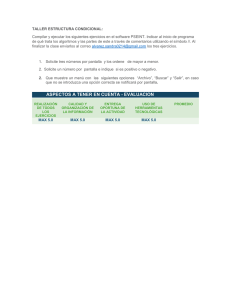

Anuncio