S382C732AL_es PDF | 11.46 Mb

Anuncio

El comercio internacional

y el desarrollo

de América Latina

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

MÉXICO - BUENOS AIRES

Primera edición, 1964

En el presente volumen se incluyen los siguientes informes y documentos

que preparó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con

anterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo celebrada recientemente en Ginebra: América Latina y la Confe­

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (E/CN.12/693);

Informe de la reunión extraordinaria del Subcomité de Comercio Centro­

americano (México, enero 1964) (E/CN.12/CCE/314), e Informe de la Secre­

taria sobre la Reunión de Expertos Gubernamentales de América Latina en

Política Comercial (Brasilia, enero 1964) (E/CN.12/694). En su edición

mimeografiada fueron distribuidos a los Gobiernos miembros de la CEPAL

en enero y febrero de 1964.

Derechos reservados conforme a la ley

© 1964, Naciones Unidas

Fondo de Cultura Económica

Av. de la Universidad, 975 - México 12, D. F.

Impreso y hecho en México

Printed and made in México

S e c c ió n

de

O bras

de

E

c o n o m ía

E L COM ERCIO INTERNA CION AL

Y

EL DESARROLLO D E AM ÉRICA LATINA

LISTA DE PARTICIPANTES

1. E x p e r t o s g u b e r n a m e n t a le s

A rg e n tin a

D e le g a d o : B e r n a r d o G r in s p u n .

S u p l e n t e s : E n r iq u e G a s tó n V a le n te , M a r c e lo D ia m á n d , G a b r ie l

M a r tín e z , P a u lin o M u s a c c h io .

"

B o l iv ia

D e le g a d o : Ó s c a r G a n d a r illa s V a r g a s.

B r a s il

D e le g a d o : C e ls o F ü r ta d o .

S u p l e n t e s : D ie g o A d o lp h o N u n e s d e G a s p a r , E m b a ja d o r J a y m e

A z e v e d o R o d r ig u e s .

A s e s o r e s : P a u lo C a b r a l d e M e llo , M á r c io d o R e g ó M o n te ir o ,

A n tó n io P a tr io t a , G e r a r d o E g íd io d a C o s ta H o la n d a C a v a lc a n ti,

M a r c ílio M a r q u e s M o r e ir a , S é r g io d a V e ig a W a ts o n , E d u a r d o

P o r te lla N e t t o , C y r o G a b r ie l d o E s p ir it o S a n t o C a r d o so , C a r lo s

E d u a r d o M a u r o , F e m a n d o S a r m e n t ó , H é l io S c h li t t l e r S ilv a , H e n r iq u e d e O liv e ir a D u p r a t, C a r lo s T a v a r e s d e O liv e ir a , T e o d o r o

O n ig a , A r th u r C e sa r F e r r e ir a R e is , E m a n e G a lv e a s , J o e l d e P a iv a

C o r te s, J ó r io D a u s t e r M a g a lh á e s e S ilv a , R u b e n s A n tó n io B a r ­

b o s a , A lv a r o G u r g e l d e A le n c a r N e t t o , M a r c o C e sa r N a u s la u s k y ,

L u iz F e lip e P a lm e ir a L a m p r e ia , F e m a n d o G u im a r a e s R e is , S a ­

m u e l P in h e ir o G u im a r a e s , M á r c io P a u lo d e O liv e ir a D ia s , F lá v io

S a p h a , C a r lo s A tila A lv a r e s d a S ilv a , A f f o n s o H e n r iq u e s d e

C a r v a íh o , J o s é G u ilh e r m e M e r q u io r , P a u lo T e ix e ir a D e m ó r o ,

P a u lo d e A lm e id a R o d r ig u e s , J o a q u im A u g u s to M o n te n e g r o , M os a r t L ó p e z R ib e ir o , M ic h e l W ilb e r g , C a r lo s L ó b o .

,

O b s e r v a d o r : E m b a j a d o r H é lio d e B u r g o s C a b a l.

R e p r e s e n t a n t e P a r l a m e n t a r i o : A lb e r to G u e r r e ir o R a m o s .

C o l o m b ia

D e le g a d o : E m b a ja d o r A lf o n s o

S u p l e n t e : S a n t ia g o M a d r iñ á n .

P a tiñ o R o s e lli.

C o s t A R ic a

D e le g a d o : A lv a r o S a n c h o .

S u p l e n t e : C r is tiá n T a tte m b a c h .

*7

LISTA DE PARTICIPANTES

8

C uba

D e le g a d o : B e n ig n o R e g u e ir a O r te g a .

S u p l e n t e : M a r io G a r c ía I n c h á u s te g u i.

A s e s o r e s : P e d r o R ío s C a s tillo , R ic a r d o R o d a s G a r c ía .

S e c r e t a r i o : E n r iq u e S ilv e s t r e R o d r íg u e z .

Ch il e

D e le g a d o : E m b a ja d o r C a r lo s V a le n z u e la .

S u p le n t e s : J o r g e B u r r , F é lix R u iz , J o r g e F o n ta in e .

S e c r e t a r i o : J u lio L a g a r in i.

E cuador

D e le g a d o : J o s é M a r ía A v ilé s M o sq u e r a .

S u p l e n t e s : M a n u e l O r e lla n a A y o r a , O lm e d o M o n te v e r d e .

t

_

E l S a lv a d o r

D e le g a d o : M a n u e l F . C h a v a r r ia .

S u p l e n t e s : E m b a ja d o r R a fa e l B a r r a z a M o n te r r o s a , A lb e r to D i

B erra.

G uatem ala

D e le g a d o : J o s é J e s ú s M o n te a g u d o .

S u p l e n t e s : G ilb e r t o S e c a ir a E s tr a d a , O s c a r P o n ta z a , J o s é A n­

g e l A ndrade.

H a it í

D e le g a d o : E m b a ja d o r E d n e r B r u t u s .

H o n d u ra s

D e le g a d o : C u p e r tin o N ú ñ e z M u r illo .

M éx ic o

D e le g a d o : F r a n c is c o A p o d a c a • y O s u n a .

S u p l e n t e s : H u g o D ía z T h o m é , B e r n a r d o N ú ñ e z , C a r lo s T o r r e s

M a n z ó , J u lio F a e s le r C a r lis le , M a r io E s p in o z a d e l o s R e y e s , G u s­

ta v o C e m a S e g u r a , G u s ta v o P e t r íc io li, F r a n c is c o S á n c h e z L u g o ,

V íc t o r N a v a r r e te R o m e r o .

S e c r e t a r i o : H e r ib e r to C e r v a n te s R o m e r o .

P anam á

D e le g a d o : R o d r ig o O . d e L e ó n .

LISTA DE PARTICIPANTES

9

P araguay

D e l e g a d o : E m b a ja d o r P e d r o R a m ó n C h a m o r r o .

S u p le n t e s : J u lio S a n a b r ia , F e m a n d o P a r q u e t S á n c h e z ,

J u lio

C é sa r S c h u p p .

P erú

D e l é g a d o : A le ja n d r o B u s s a lle u .

S u p le n t e s : M a n u e l M o r e y r a L o r e d o , J u a n R a m ír e z , R e n é H o o p e r , A n to n io B e la u n d e M o r e y r a .

R e p ú b l ic a D o m in ic a n a

D e le g a d o : J u lio C. E s tr e lla .

S u p le n t e s : A n g é lic a

R om ero

de

B ilk e y ,

A n to n io

R o d r íg u e z

M a n s fie ld .

U ruguay

D e le g a d o : J o r g e Á lv a r e z O llo n ie g o .

S u p l e n t e : P a b lo P e d r o T a r ig o S c h e k .

S e c r e t a r i o : J o r g e L u is D e lis a n t e A r is m e n d i.

V enezuela

D e l e g a d o : C a r lo s D ’A s c o li.

S u p la n t e s : G u ille r m o M u ñ o z , J e s ú s E n r iq u e M a r tín e z O r a m a s ,

M a u r ic io B á e z , D a n ie l R a g o t.

2.

I n v i t a d o s E s p e c ia le s

O r g a n iz a c ió n d e lo s E s t a d o s A m e r ic a n o s ( O E A ) : R e n é M o n se -

r r a t, A lb e r to F r a g u io ( S u p l e n t e ) .

B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l lo ( B I D ) : T h o m a s F.. C a rr o ll.

N ó m i n a d e N u e v e E x p e r t o s d e s ig n a d a p o r e l C o n s e jo I n t e r a m e ­

r i c a n o E c o n ó m ic o y S o c ia l : F e lip e P a z o s .

A s o c ia c ió n L a t i n o a m e r i c a n a d e L i b r e C o m e r c io ( A L A L C ) : J o s é

M a r ía C a za l.

S e c r e ta r ía P e r m a n e n te d e l T r a ta d o G e n e r a l d e In t e g r a c ió n E c o ­

n ó m ic a C e n t r o a m e r i c a n a ( S I E C A ) : J . A b r a h a m B e n n a to n .

C e n t r o d e E s t u d i o s M o n e t a r i o s L a t in o a m e r ic a n o s ( C E M L A ) :

F e m a n d o R iv e r a .

E s t e in f o r m e f u e d is t r ib u id o a lo s g o b ie r n o s m ie m b r o s d e

la C o m is ió n E c o n ó m ic a p a r a la A m é r ic a L a tin a e l 2 0

d e f e b r e r o d e 1964. S u s ím b o lo o f i c ia l e r a E /C N .1 2 /6 9 3 .

10

INTRODUCCIÓN

E n s u d é c im o p e r io d o d e s e s io n e s (M a r d e l P la ta , A r g e n tin a , 6 a l

17 d e m a y o d e 1 9 6 3 ), la C o m is ió n E c o n ó m ic a p a r a A m é r ic a L a­

t i n a t o m ó c o n o c im ie n t o d e la s r e s o lu c io n e s 1785 ( X V I I ) d e la

A s a m b le a G e n e r a l y 9 1 7 ( X X X I V ) d e l C o n s e jo E c o n ó m ic o y S o ­

c ia l e n v ir t u d d e la s c u a le s h a s id o c o n v o c a d a lá C o n fe r e n c ia d e

la s N a c io n e s U n id a s s o b r e C o m e r c io y D e s a r r o llo .

E s t a in ic ia t iv a f u e c o n s id e r a d a c o n m a r c a d o in t e r é s p o r la

C o m is ió n , y h u b o c o n s e n s o u n á n im e e n q u e la C o n fe r e n c ia s o ­

b r e C o m e r c io y D e s a r r o llo o fr e c e r á a A m é r ic a L a tin a u n a o p o r ­

tu n id a d e x c e p c io n a l p a r a p la n t e a r e n e l á m b it o m u n d ia l lo s

g r a v e s p r o b le m a s q u e a f e c t a n a s u s r e la c io n e s c o m e r c ia le s . E n

c o n s e c u e n c ia , la C o m is ió n a p r o b ó la r e s o lu c ió n 221 ( X ) e n la

q u e p id ió a la s e c r e t a r ía d e la C e p a l q u e c o n c e n t r e s u s e s f u e r ­

z o s e n la p r e p a r a c ió n d e t r a b a j o s d e s t in a d o s a d ic h a C o n fe r e n ­

c ia , a f i n d e b u s c a r s o lu c ió n a l o s p r o b le m a s d e c o m e r c io e x te r io r

d e A m é r ic a L a tin a y a la s n e c e s id a d e s d e s u d e s a r r o llo e c o n ó ­

m ic o . R e c o m e n d ó a s i m is m o q u e e s o s t r a b a j o s s e o r ie n t e n d e ta l

m a n e r a q u e d e e ll o s p u e d a n s u r g ir e le m e n t o s d e j u i c io q u e

p e r m it a n a lo s p a ís e s la t in o a m e r ic a n o s d e c id ir u n a p o s i c ió n c o n ­

j u n t a a n t e la C o n fe r e n c ia . P o r ú lt im o , e n c a r g ó a la s e c r e t a r ía la

r e a liz a c ió n d e u n s e m in a r io c o n e l c o n c u r s o d e e s p e c ia lis t a s

d e s ig n a d o s p o r t o d o s l o s g o b ie r n o s la t in o a m e r ic a n o s , a c e r c a d e

la C o n fe r e n c ia d e la s N a c io n e s U n id a s s o b r e C o m e r c io y D e s ­

a r r o llo . E n c u m p lim ie n t o d e e s t e m a n d a t o , la s e c r e t a r ía p r e p a ­

r ó e l in f o r m e q u e s ig u e y o r g a n iz ó la R e u n ió n d e E x p e r t o s G u­

b e r n a m e n t a le s d e Am é r ic a L a tin a e n P o lít ic a C o m e r c ia l q u e , p o r

a m a b le in v it a c ió n d e l G o b ie r n o d e l B r a s il, s e c e le b r ó e n la

c iu d a d d e B r a s ilia a p a r tir d é l 20 d e e n e r o d e 1964. E n e s t a o p o r ­

tu n id a d s e d is c u t ió e l in f o r m e y s e c o n s id e r a r o n lo s p u n t o s d e

v is t a q u e l o s p a ís e s la t in o a m e r ic a n o s s e p r o p o n ía n p r e s e n t a r a

la c o n f e r e n c ia m u n d ia l d e G in e b r a .

C a b e d e s t a c a r q u e u n g r u p o d e d is t in g u id o s c o n s u lt o r e s la t i­

n o a m e r ic a n o s ' h a d a d o a la s e c r e t a r ía e l c o n c u r s o d e s u v a s t a

e x p e r ie n c ia y h a c o n t r ib u id o c o n s u g e s t io n e s m u y v a lio s a s e n

la p r e p a r a c ió n d e l p r e s e n t e in f o r m e . L o s c o n s u l t o r e s s e r e u n ie ­

r o n e n d o s o p o r t u n id a d e s c o n fu n c io n a r io s d e la C e p a l e n

S a n t ia g o d e C h ile ; p r im e r o , e n o c t u b r e d e 1963 p a r a d is c u t ir la s

id e a s b á s i c a s d e l in f o r m e , y n u e v a m e n t e e n d ic ie m b r e d e l m is ­

m o a ñ o p a r a a n a liz a r e l b o r r a d o r p r e p a r a d o p o r la s e c r e t a r ía .

D e e s t e a m p lio c a m b io d e p u n t o s d e v is t a s u r g ió l a r e d a c c ió n

d e f in it iv a d e l d o c u m e n t o q u e s ig u e .

L o s c o n s u lt o r e s in v it a d o s p o r la s e c r e t a r ía a c tu a r o n e x c lu s iv a ­

m e n t e c o m o t é c n i c o s y a t í t u lo p e r s o n a l. L o s d is t in g u id o s ex11

12

INTRODUCCIÓN

p e r t o s q u e p a r t ic ip a r o n e n a m b a s r e u n io n e s o e n u n a s o l a d e

e ll a s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s :

E d u a r d o F ig u e r o a , e x -M in is tr o d e H a c ie n d a d e C h ile ;

P lá c id o G a r c ía R e y n o s o , S u b s e c r e t a r io d e I n d u s t r ia y C o m e r ­

c io d e M é x ic o ;

A d a lb e r to K r ie g e r V a s e n a , e x -M in is tr o d e H a c ie n d a d e la A r­

g e n t in a ;

J u lio L a c a r te M u r o , E m b a ja d o r d e l U r u g u a y e n la R e p ú b lic a

F e d e r a l d e A le m a n ia ;

C a r lo s L le r a s R e s tr e p o , S e n a d o r d e la R e p ú b lic a y e x -M in istr o

d e H a c ie n d a d e C o lo m b ia ;

M a r c io d o R e g ó M o n te ir o , d e la D ir e c c ió n d e P la n if ic a c ió n d e

l a P r e s id e n c ia d e la R e p ú b lic a d e l B r a s il;

J o r g e S o l, e x -M in is tr o d e H a c ie n d a d e E l S a lv a d o r ;

E n r iq u e G a s tó n V a le n te , A g r e g a d o A g r íc o la d e la E m b a ja d a

d e la A r g e n tin a e n l o s E s t a d o s U n id o s .

E l in f o r m e c o n s t a d e l o s s i g u ie n t e s c a p ít u lo s :

I . C o m e r c io e x te r io r y d e s a r r o llo e c o n ó m ic o d e A m é r ic a L a­

tin a .

I I . O b s tá c u lo s a la e x p a n s ió n d e l c o m e r c io e x t e r io r la t in o ­

a m e r ic a n o .

I I I . P e r s p e c t iv a s y lín e a s d e a c c ió n fu t u r a s .

IV . P r in c ip a le s a n t e c e d e n t e s e n e l p r o c e s o d e r e o r d e n a m ie n to

d e l c o m e r c io m u n d ia l.

V . L a s e x ig e n c ia s d e u n a n u e v a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c io in ­

t e r n a c io n a l y la s f o r m a s d e a lc a n z a r la .

L o s c u a tr o p r im e r o s c a p ít u lo s c o n t ie n e n u n a n á lis is d e lo s p r o ­

b le m a s q u e p la n t e a e l in t e r c a m b io c o m e r c ia l e n e l c u a d r o d e l

d e s a r r o llo e c o n ó m ic o d e A m é r ic a L a tin a , u n a e x p o s ic ió n s o b r e

la o r g a n iz a c ió n a c t u a l d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l y o t r o s a n t e ­

c e d e n t e s q u e e s n e c e s a r io to m a r e n c u e n t a c u a n d o s e t r a t a d e

d e f in ir u n a p o lít ic a c o m e r c ia l.

E n e l c a p ít u lo v s e p la n t e a n la s c o n c lu s io n e s d e l e s t u d io y s e

h a c e n s u g e s t io n e s s o b r e la fo r m a d e h a lla r s o lu c ió n a lo s p r o ­

b le m a s d e l c o m e r c io e x t e r io r q u e , e n fo r m a a m e n a z a d o r a , v a n

d e b ilit a n d o e l c r e c im ie n t o e c o n ó m ic o d e A m é r ic a L a tin a . E s a s

s u g e s t io n e s s e s o m e t ie r o n a la c o n s id e r a c ió n d e la R e u n ió n d e

E x p e r t o s G u b e r n a m e n ta le s d e A m é r ic a L a tin a e n P o lít ic a C o m e r ­

c ia l, c e le b r a d a e n B r a s ilia d e l 20 a l 25 d e e n e r o d e 1964 y s i r v ie ­

r o n d e b a s e a s u s d e lib e r a c io n e s . L a R e u n ió n a p r o b ó a s u v e z

u n a s e r ie d e c o n c lu s io n e s q u e c o r r e s p o n d e n e s t r e c h a m e n t e a la s

c o n t e n id a s e n e l p r e s e n t e d o c u m e n t o .1

1 V éase e n e l a p é n d ic e I I d e e ste v o lu m e n e l In fo rm e d e la s e c re ta r ía

so b re l a R e u n ió n d e E x p e rto s G u b e rn a m e n ta le s d e A m é ric a L a tin a e n P o ­

lític a C o m erc ial ( E /C N .12/694).

C O M U N IC A C IO N D E L G R U P O D E P E R S O N A L ID A D E S

L A T I N O A M E R I C A N A S Q U E A C TU A R O N COMO

C O N S U L T O R E S D E LA S E C R E T A R IA P A R A E L E X A M E N

D E L O S P R O B L E M A S D E C O M E R C IO IN T E R N A C IO N A L

D E A M É R IC A L A T IN A

S a n tia g o , 17 d e d ic iem b r e d e 1963

S eñ o r S e c reta rio E je c u tiv o d e la

C om isión E co n ó m ica para la A m érica L atin a.

E n la s s e s io n e s c o r r e s p o n d ie n t e s a s u d é c im o p e r io d o , c e le b r a ­

d a s e n M a r d e l P la ta , la C o m is ió n E c o n ó m ic a p a r a la A m é r ic a

L a tin a s o l ic i t ó d e e s a S e c r e t a r ía q u e c o n c e d ie r a p r e f e r e n t e a te n ­

c ió n a l e s t u d io d e lo s p r o b le m a s d e q u e d e b e o c u p a r s e la C o n f e ­

r e n c ia M u n d ia l d e C o m e r c io y D e s a r r o llo y q u e p r e p a r a r a u n

S e m in a r io e n e l c u a l lo s g o b ie r n o s la t in o a m e r ic a n o s p u d ie r a n

e x a m in a r s u p o s i c ió n r e s p e c t o a e ll o s c o n a n te r io r id a d a d ic h a

C o n fe r e n c ia . P a r a d a r c u m p lim ie n t o a t a l e n c a r g o s o l ic i t ó u s t e d

a m a b le m e n t e n u e s t r a c o la b o r a c ió n c o m o c o n s u lt o r e s , y a s í, e n

d o s p e r io d o s d e s e s io n e s q u e s e e x t e n d ie r o n d e l 9 a l 16 d e o c tu ­

b r e y d e l 9 a l 17 d e d ic ie m b r e , t u v im o s o p o r t u n id a d d e e x a m in a r ,

c o n lo s e x p e r t o s d e la S e c r e t a r ía y b a j o la c o m p e t e n t e d ir e c c ió n

d e u s t e d , la s it u a c ió n d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l y e s p e c ia lm e n t e

l a m a n e r a c ó m o s u e v o lu c ió n e n lo s ú lt im o s a ñ o s e s t á a fe c t a n ­

d o e l r it m o d e d e s a r r o llo d e n u e s t r o s p a ís e s . S e d e f in ie r o n c ie r ­

t a s o r ie n t a c io n e s g e n e r a le s y lu e g o la S e c r e t a r ía p r o c e d ió , p a r a

e x p o n e r la s y s u s t e n t a r la s , a r e d a c ta r u n in f o r m e c u y o ^borrador

h a s id o e n s u m a y o r p a r t e o b j e t o d e n u e s t r a c u id a d o s a c o n s id e ­

r a c ió n . N o s h a lla m o s e n a c u e r d o e s e n c ia l c o n la e s t r u c t u r a d e

e s e tr a b a j o , lo s a n á lis is e c o n ó m ic o s e n q u e s e b a s a y la s c o n ­

c lu s io n e s q u e fo r m u la .

A p a r e c e n in d i s c u t i b le s e l d e s m e j o r a m ie n t o d e lá p o s i c ió n r e ­

la t iv a d e lo s p a ís e s e ñ d e s a r r o llo d e n t r o d e l c o n j u n t o d e la

e c o n o m ía m u n d ia l y e l p a p e l q u e e n e s a in f o r t u n a d a e v o lu c ió n

c o r r e s p o n d e a la s fo r m a s a c t u a le s d e l c o m e r c io e x te r io r . C a d a

d ía s e v e m á s c la r a m e n t e q u e l o s o b j e t iv o s c o n t e m p la d o s p o r

la A s a m b le a G e n e r a l d e la s N a c io n e s U n id a s , a l s e ñ a la r c o m o

" d é c a d a d e l d e s a r r o llo ” la q u e e s t a m o s v iv ie n d o , v a n a v e r s e

f r u s t r a d o s y q u e ú n a in m e n s a y c r e c ie n t e d e s ig u a ld a d e n t r e la s

n a c io n e s s e s o b r e p o n e a l o s e s f u e r z o s d e c o o p e r a c ió n in t e r n a ­

c io n a l in t e n t a d o s e n lo s ú lt im o s a ñ o s . E l in f o r m e h a c e a e s o s

r e s p e c t o s , e n lo q u e c o n c ie r n e e s p e c ia lm e n t e a la A m é r ic a L a tin a ,

u n a d e m o s t r a c ió n c o n c lu y e n t e , e id e n t if ic a c o n c la r id a d t o d o s

l o s r a s g o s c a r a c t e r ís t ic o s d e la s it u a c ió n y e l m e c a n is m o d e lo s

13

14

COMUNICACION

f e n ó m e n o s in t e r n a c io n a le s q u e , e n b u e n a p a r te , la h a n p r o v o c a d o

y c o n tin ú a n a g r a v á n d o la . E l d e te r io r o d e lo s t é r m in o s d e in t e r ­

c a m b io , la d is m in u c ió n d e la t a s a d e d e s a r r o llo , e l p e s o c a d a d ía

m a y o r d e l o s s e r v ic io s f i n a n c ie r o s , la c o n s ig u ie n t e m e r m a d e

la c a p a c id a d c o m p r a d o r a e x t e r n a q u e n o p u e d e e n c o n t r a r c o m ­

p e n s a c ió n s a t is f a c t o r ia e n s im p le s o p e r a c io n e s fin a n c ie r a s . L o s

tr a s t o r n o s q u e a lt e r a n e l m e c a n is m o tr a d ic io n a l d e la s t r a n s a c ­

c io n e s e x te r n a s , la r ig id e z c r e c ie n t e e n e l v o lu m e n y c o m p o s ic ió n

d e la s im p o r t a c io n e s y la d is m in u c ió n d e la s r e s e r v a s in t e r n a ­

c io n a le s a p a r e c e n o b j e t iv a m e n t e d e m o s t r a d o s . E n p r e s e n c ia d e

t o d o s e s o s h e c h o s e s f á c i l c o m p r e n d e r l a a la r m a c o n q u e d iv e r ­

s o s o r g a n is m o s in t e r n a c io n a le s c o n t e m p la n l a p r e s e n t e s it u a c ió n

y e l in t e r é s c o n q u e d is t in g u id o s t r a t a d is t a s y h o m b r e s d e E s ­

t a d o h a n a c o m e t id o e l e s t u d io d e f ó r m u la s q u e p u e d a n c o n ju r a r la .

C a u s a s d e m u y v a r ia d a n a tu r a le z a h a n g e n e r a d o e s e e s t a d o d e

c o s a s . R e f ié r e n s e a lg u n a s a la n a tu r a le z a m is m a d e n u e s t r a s

e x p o r t a c io n e s t r a d ic io n a le s , a l e s c a s o n ú m e r o d e p r o d u c t o s q u e

la s c o m p o n e n , a la lim it a d a e la s t ic id a d d e l c o n s u m o e n c ie r t o s

c a s o s y e n o t r o s a f e n ó m e n o s d e s u p e r p r o d u c c ió n . P e r o m e d ia n

t a m b ié n g r a v e s f a lla s e n la o r g a n iz a c ió n d e l c o m e r c io in t e r n a ­

c io n a l; t e n d e n c ia s a u tá r q u ic a s y p r á c t ic a s d is c r im in a t o r ia s q u e

tie n e n s o b r e A m é r ic a L a tin a u n r e f l e j o d ir e c t o y h o n d a m e n t e

p e r t u r b a d o r ; r e g la m e n t a c io n e s y c a r g a s f i s c a le s r e s t r ic t iv a s d e la

d e m a n d a ; d e f ic ie n c ia s e n la a c c ió n d e lo s o r g a n is m o s e x is t e n t e s

y e s t r e c h a a p lic a c ió n d e p r in c ip io s a c u y a s in e q u it a t iv a s c o n s e ­

c u e n c ia s t a n s ó l o a h o r a c o m ie n z a a d a r s e g e n e r a l r e c o n o c im ie n t o .

E l p r o n ó s t ic o p a r a lo s p r ó x im o s a ñ o s , s i n o s e in t r o d u c e n h o n ­

d a s y o p o r t u n a s r e c t if ic a c io n e s , e s e v id e n t e m e n t e d e s o la d o r . Paira

f i n e s d e la p r e s e n t e d é c a d a e l d é f i c it d e r e c u r s o s e x t e r n o s te n d r á ,

p r o p o r c io n e s in c o m p a t ib le s n o s ó l o c o n u n d e s a r r o llo a t a s a s

a c e p t a b le s s i n o h a s t a c o n e l m a n t e n im ie n t o d e la v id a e c o n ó m ic a

y s o c ia l e n c o n d ic io n e s d e n o r m a lid a d y o r d e n .

D e t o d o e ll o a p a r e c e c la r o q u e e s n e c e s a r io r e v is a r c o n a b ie r t o

e s p í r it u c o n c e p t o s e in s t it u c io n e s , p r o m u lg a r n u e v a s n o r m a s ,p o n e r e n m a r c h a d is p o s it iv o s q u e c a m b ie n e l r u m b o d e la a c tu a l

e v o lu c ió n . T a l n e c é s id a d h a s id o y a r e c o n o c id a e n e l s e n o d e

l o s o r g a n is m o s in t e r n a c io n a le s y d e a h í s e o r ig in ó la c o n v o c a ­

t o r ia d e la C o n fe r e n c ia M u n d ia l d e C o m e r c io y D e s a r r o llo . D e

é s t a t i e n e q u e s a lir u n a a c c ió n in t e n s a y c o o r d in a d a , y l o s p a ís e s

l a t in o a m e r ic a n o s d e b e n p r o v o c a r la y lu e g o im p u ls a r la v ig o r o s a ­

m e n t e , p o r q u e d e e lla d e p e n d e r á e n b u e n a p a r t e s u f u t u r o y e l

e q u ilib r io t o d o d e la e c o n o m ía m u n d ia l.

U n a m e j o r in t e g r a c ió n d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l a p a r e c e

c o m o la b a s e p r im e r a d e la s in d is p e n s a b le s t r a n s f o r m a c io n e s .

U n a in t e g r a c ió n q u e t o m e e n c u e n t a la s p e c u lia r e s f o r m a s a q u e

h a d a d o lu g a r la c r e a c ió n d e c o m u n id a d e s y a s o c ia c io n e s d e p a í­

s e s e n e l á m b it o d e d e t e r m in a d a s r e la c io n e s e c o n ó m ic a s ; e l

COMUNICACIÓN

15

h e c h o d e q u e u n g r u p o im p o r t a n t e d e n a c io n e s v iv e y a c tú a

b a j o u n r é g im e n e c o n ó m ic o y s o c i a l f u n d a d o e n p r in c ip io s d i f e ­

r e n t e s a jo s q u e im p e r a n e n la s n a c io n e s o c c id e n t a le s , y la s

e n o r m e s d if e r e n c ia s e n e l g r a d o y r it m o d e d e s a r r o llo y a m e n ­

c io n a d a s a n t e s , L a fo r m a c ió n d e z o n a s d e lib r e c o m e r c io y d e

m e r c a d o s c o m u n e s n o d e b e tr a d u c ir s e e n la in t e n s if ic a c ió n d e te n ­

d e n c ia s a u tá r q u ic a s o p u e s t a s a u n a s a n a e x p a n s ió n d e l c o m e r c io

m u n d ia l y g e n e r a d o r a s d e g r a v e s d is t o r s io n e s e n la s c o r r ie n t e s

m e r c a n t ile s . D e la m i s m a m a n e r a e s in d is p e n s a b le r e c o n o c e r la

n e c e s id a d d e m a n t e n e r r e la c io n e s e c o n ó m ic a s n o r m a le s y e s t a ­

b le s e n t r e lo s p a ís e s q u e p e r t e n e c e n a d is t in t o s s is t e m a s , s o b r e

la b a s e d e p r in c ip io s y p r á c t ic a s q u e d e b e n s e r o b j e t o d e fr a n c o

e x a m e n y s in c e r o a c u e r d o . " L a c o n v iv e n c ia c o o p e r a t iv a ” e n tr e

lo s d o s g r u p o s , e l d e l o s q u e s e c a r a c te r iz a n p o r u n a e c o n o m ía

d e m e r c a d o y lo s d ir ig id b s p o r u n a p la n if ic a c ió n c e n tr a liz a d a ,

in t e r e s a n o s o la m e n t e a la s g r a n d e s n a c io n e s q u e lo s fo r m a n

s i n o t a m b ié n a lo s p a ís e s e n v ía s d e d e s a r r o llo q u e h a lla r á n e n

e s a n u e v a a t m ó s f e r a p o s it iv a s o p o r t u n id a d e s p a r a e n s a n c h a r s u

c o m e r c io .

Y e s c la r o , p o r ú lt im o , q u e u n a v e r d a d e r a in t e g r a c ió n d e l c o ­

m e r c i o in t e r n a c io n a l n o p u e d e d e ja r d e to m a r e n c u e n t a e l p a p e l

q u e é s t e j u e g a e n la d is t r ib u c ió n d e l in g r e s o y e n e l o r ig e n d e

la s in m e n s a s d e s ig u a ld a d e s a c t u a le s . L a c o n t in u a d a e x p a n s ió n

d e l c o m e r c io r e q u ie r e q u e la c a p a c id a d c o m p r a d o r a e x t e r n a d e

l o s p a ís e s e n v ía d e d e s a r r o llo s e a s u s t a n c ia lm e n t e a u m e n t a d a ,

q u e e ll o s p u e d a n p a r t ic ip a r e q u it a t iv a m e n t e e n e l a u m e n t o d e l

in g r e s o y q u e d e e s a m a n e r a la e n o r m e d is t a n c ia q u e h o y lo s s e ­

p a r a d e l o s p a ís e s in d u s t r ia liz a d o s s e a c o r t e e n v e z d e s e g u ir

e n s a n c h á n d o s e c o m o h o y o c u r r e . E l m a n t e n im ie n t o d e la s p r e ­

s e n t e s c ir c u n s t a n c ia s o p e r a r ía c o m o uri f a c t o r d e d e s in t e g r a c ió n

c o n im p r e v is ib le s c o n s e c u e n c ia s .

E l n u e v o p r o c e s o d e b e p a r tir , e n n u e s t r o e n t e n d e r , d e la a c e p ­

t a c i ó n d e c ie r t o s c o n c e p t o s q u e s o n l o s q u e in s p ir a n la s r e c o ­

m e n d a c io n e s d e l in f o r m e a q u e n o s v e n im o s r e f ir ie n d o . A n te

to d o , y a n o e s p o s i b le a c e p t a r q u e r e s u l t e e q u it a t iv o a p lic a r n o r ­

m a s ig u a le s p a r a p a ís e s e n d if e r e n t e s e t a p a s d e d e s a r r o llo y c o n

g r a n d e s d if e r e n c ia s e n c u a n t o a r e c u r s o s y p r e p a r a c ió n té c n ic a

Se r e fie r e . E s a u n if o r m id a d im p lic a d e h e c h o u n t r a t o d e s ig u a l,

v a e n p e r j u ic io in d u d a b le d e lo s m á s d é b ile s . T o d o e n la h is t o r ia

e c o n ó m ic a d e l o s ú lt im o s a ñ o s l o d e m u e s t r a a s í.

S i p a r t im o s d e e s a b a s e , y a a c e p ta d a p o r e m in e n t e s p e r s o n a ­

lid a d e s d e lo s p a ís e s in d u s t r ia le s , lle g a m o s n e c e s a r ia m e n t e a u n a

s e r ie d e c o n s e c u e n c ia s d e g r a n im p o r t a n c ia p a r a la r e g u la c ió n

d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l. A s í, p o r e j e m p lo , e n m a t e r ia d e r e ­

d u c c io n e s e n l o s a r a n c e le s a d u a n e r o s la e x ig e n c ia d e u n a e s t r ic t a

r e c ip r o c id a d n o p o d r ía t e n e r c a b id a . T a m p o c o p o d r ía n s e r ig u a ­

l e s c ie r t a m e n t e la s c lá u s u la s d e s a lv a g u a r d ia p a r a p a ís e s d e

16

COMUNICACIÓN

e s c a s o s r e c u r s o s y p a r a l o s q u e d is p o n e n d e u n a v a s t a g a m a

d e in s t r u m e n t o s y m e d i o s q u e l e s p e r m it e n c o n ju r a r c o n r e la ­

t iv a fa c ilid a d la s p e r t u r b a c io n e s q u e e l j u e g o d e la s r e la c io n e s

in t e r n a c io n a le s p o d r ía e v e n t u a lm e n t e p r o d u c ir e n u n o u o tr o

s e c t o r d e s u o r g a n iz a c ió n e c o n ó m ic a .

O tr o e j e m p lo n o s lo s u m in is t r a la a p lic a c ió n d e la c lá u s u la

in c o n d ic io n a l d e la n a c ió n m á s fa v o r e c id a . L o s p r in c ip io s q u e

la in s p ir a n d e b e n r e c o n s id e r a r s e a la lu z d e la s p r e f e r e n c ia s

q u e r e s u lt a n e c e s a r io o to r g a r a lo s p a ís e s m e n o s d e s a r r o lla d o s

p o r p a r te d e lo s p a ís e s in d u s t r ia le s .

P o d r ía n e n u m e r a r s e a d e m á s o t r o s p r in c ip io s r e c t o r e s d e u n a

p o lí t i c a d e d e s a r r o llo e n r e la c ió n c o n e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l:

la n e c e s id a d d e a d o p ta r m e d id a s q u e f a c ilit e n la d iv e r s if ic a c ió n

d e la s e x p o r t a c io n e s y e l a c c e s o d e la s m a n u f a c tu r a s d e lo s p a ís e s

e n d e s a r r o llo a la s á r e a s d o t a d a s d e m a y o r p o d e r a d q u is it iv o ; la

in c o n v e n ie n c ia d e m o n t a r e n lo s p a ís e s a v a n z a d o s s i s t e m a s f i s ­

c a le s q u e e n c a r e c e n l o s p r o d u c t o s d e l o s p a ís e s e n d e s a r r o llo y

r e s t r in g e n c o n s ig u ie n t e m e n t e e l c o n s u m o d e l o s m i s m o s ; l o in ­

a c e p t a b le d e la s p r á c t ic a s q u e p a r a p r o t e g e r a c ie r t a s á r e a s e n

d e s a r r o llo c a u s a n a o t r a s e v id e n t e p e r j u i c i o ; la u r g e n c ia d e q u e

lo s p a ís e s d e e c o n o m ía c e n t r a lm e n t e p la n if ic a d a a j u s t e n lo s p r in ­

c ip i o s d e s u s i s t e m a e c o n ó m ic o a l o s r e q u e r im ie n t o s d e u n a

v ig o r o s a y e s t a b le e x p a n s ió n d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l; la s r e c ­

t i f ic a c io n e s d e la s t e n d e n c ia s a u tá r q u ic a s q u e , b a j o fo r m a s n u e ­

v a s , h a n a lt e r a d o g r a v e m e n t e la s c o n d ic io n e s tr a d ic io n a le s d e l

c o m e r c io d e c ie r t o s p r o d u c t o s . T o d o s e s t o s p r in c ip io s y a lg u ­

n o s o t r o s a m p lia m e n t e e x p u e s t o s e n e l I n f o r m e d a n b a s e a la s

r e c o m e n d a c io n e s q u e f o r m a n la p a r t e fin a l d e e s e d o c u m e n to .

E n n in g ú n m o m e n t o h e m o s o lv id a d o q u e e l d e s a r r o llo n o p u e ­

d e c o n s e g u ir s e s ó l o a t r a v é s d e m e d id a s d e c o o p e r a c ió n in t e r n a ­

c io n a l. U n e s f u e r z o in t e r n o p e r s i s t e n t e y o r d e n a d o e s a b s o lu t a ­

m e n t e ir r e m p la z a b le . P e r o la s m o d a lid a d e s d e t a l e s f u e r z o s o n

b ie n c o n o c id a s y n o e s p e r t in e n t e r e p e t ir la s a h o r a . D e t o d a s

m a n e r a s e s c la r o q u e la t a s a d e in v e r s ió n n e c e s a r ia p a r a lle g a r

s iq u ie r a n i m o d e s t o r it m o d e d e s a r r o llo p r e v is t o e n la R e s o lu ­

c ió n 1710 ( X V I ) d e la A s a m b le a G e n e r a l s o b r e e l D e c e n io d e la s

N a c io n e s U n id a s p a r a e l D e s a r r o llo n o p u e d e c o n s e g u ir s e e n

A m é r ic a L a tin a s i n u n a m e j o r a c o n s id e r a b le e n l o s t é r m in o s d e

s u in t e r c a m b io c o m e r c ia l. P a r a q u e e s a m e j o r a s e a s u f ic ie n t e

y e s t a b le s e n e c e s i t a n t r a n s f o r m a c io n e s d e m u c h a e n tid a d . H a y

q u e d iv e r s if ic a r la s e x p o r t a c io n e s p a r a n o s e g u ir d e p e n d ie n d o

d e l a v e n t a d e u n o s p o c o s p r o d u c t o s b á s i c o s ; f o m e n t a r la in d u s ­

t r ia a b a s e d e m á s a m p lio s m e r c a d o s ; e x t e n d e r e l á r e a g e o g r á fic a

d e n u e s t r o c o m e r c io ; c o n s e g u ir , e n fin , u n in g r e s o e x te r io r m e ­

n o s s u j e t o a f lu c t u a c io n e s y s u s t a n c ia lm e n t e m á s a lt o q u e n o s

COMUNICACIÓN

17

p e r m it a a d q u ir ir e n e l e x t e r io r e l v o lu m e n d e b ie n e s y s e r v ic io s

q u e s e r e q u ie r e n p a r a u n r a z o n a b le d e s a r r o llo . E l I n f o r m e b u s ­

c a c o n s u s r e c o m e n d a c io n e s a lc a n z a r e s o s o b j e t iv o s . L a p r e f e ­

r e n c ia g e n e r a l q u e s e s o l ic i t a d e la s n a c io n e s in d u s t r ia le s p a r a

l a s m a n u f a c t u r a s p r o v e n ie n t e s d e l o s p a ís e s e n v ía d e d e s a r r o llo

e n c a m a a q u e l p r o p ó s it o d e d iv e r s if ic a c ió n , a l t i e m p o q u e la s

p r o p u e s t a s s o b r e m a y o r in t e g r a c ió n d e l c o m e r c io m u n d ia l b u s ­

c a n la a p e r tu r a d e n u e v o s m e r c a d o s .

P e r o n o s e n g a ñ a r ía m o s v o lu n t a r ia m e n t e s i q u is ié r a m o s ig n o ­

r a r q u e e s a s y o t r a s m e d id a s s ó l o a la r g o p la z o p o d r á n m o d if ic a r

s e n s ib le m e n t e la e s t r u c t u r a y e l v a lo r d e la s e x p o r t a c io n e s la t in o ­

a m e r ic a n a s . P o r lo ta n t o , s i s e d e s e a e v it a r u n a p a r á lis is d e l

d e s a r r o llo , r e s u lt a in d is p e n s a b le o p e r a r d e m a n e r a in m e d ia t a e n

e l c a m p o d e la s e x p o r t a c io n e s tr a d ic io n a le s . E s t o im p lic a r e c t i­

f i c a c io n e s d e f o n d o e n c ie r t o s a s p e c t o s d e la p o lí t i c a e c o n ó m ic a

d e lo s p a ís e s in d u s t r ia le s y , e n a lg u n o s c a s o s , u n a a c c ió n in t e r ­

n a c io n a l c o n c e r ta d a q u e n e u t r a lic e lo s p e r j u d ic ia le s e f e c t o s o r i­

g in a d o s e n la e v o lu c ió n d e lo s c o n s u m o s o d e la o f e r t a d e c ie r t o s

p r o d u c to s.

D e d is t in t a s m a n e r a s y e n d if e r e n t e s o c a s i o n e s s e h a p la n t e a d o

y a la u r g e n c ia d e e lim in a r lo s g r a v á m e n e s a r a n c e la r io s s o b r e lo s

p r o d u c t o s t r o p ic a le s , d e e lim in a r ta m b ié n e n p la z o s r a z o n a b le s

lo s im p u e s t o s in t e r n o s s o b r e e l c o n s u m o d e l o s m i s m o s p ro d u c t o s y d e a b o lir la s p r e f e r e n c ia s q u e h o y f u n c io n a n b a j o d iv e r ­

s a s fo r m a s a f a v o r d e d e t e r m in a d o s p a ís e s e n d e s a r r o llo c o m o

c o n tr a - p r e s ta c ió n , a m e n u d o , d e o tr a s p r e f e r e n c ia s q u e fa v o r e c e n

a n a c io n e s in d u s t r ia le s . L a s r e c o m e n d a c io n e s d e l I n f o r m e fo r m u ­

la n d e m a n e r a c la r a y p r u d e n t e e s a s m e d id a s c u y a j u s t ic i a y

c o n v e n ie n c ia s o n b ie n o b v ia s . D e u n a p a r t e h a y q u e r e m o v e r ,

p a r a b e n e f ic ia r a t o d o s lo s p a ís e s p r o d u c t o r e s , la s c a r g a s q u e

li m i t a n e l v o lu m e n d e lo s c o n s u m o s , t a n t o m á s c u a n t o s e tr a t a

r e g u la r m e n te d e p r o d u c t o s q u e r e g is tr a n o f e r t a a b u n d a n te y

c u y a p r o d u c c ió n n o p u e d e s e r r e e m p la z a d a c o n f a c ilid a d p o r la

d e o t r o s a r tíc u lo s . D e o t r o la d o , n o p a r e c e n a tu r a l q u e la p r o ­

t e c c ió n p a r a c ie r t o s p r o d u c t o s s e h a g a c o n d ir e c t o p e r j u ic io p a r a

o t r o s p a ís e s e n d e s a r r o llo . L a s p r e f e r e n c ia s q u e d is c r im in a n

e n t r e e s t o s ú lt im o s h a n s id o im p u g n a d a s d e s d e h a c e m u c h o

t ie m p o y y a e n la C a rta d e L a H a b a n a s e q u is o r e d u c ir la s .a u n

m ín im o p a r a lu e g o lle g a r a s u c o m p le t a e lim in a c ió n . P a r a d ó g ic a m e n t e , h o y a p a r e c e n m u lt ip lic a d a s n o o b s t a n t e la s d is p o s ic i o ­

n e s d e l A c u e r d o G e n e r a l s o b r e T a r ifa s y C o m e r c io q u e s e in s p ir a

e n l o s m is m o s p r in c ip io s d e la C a rta .

C r e e m o s s in c e r a m e n t e q u e la s r e c o m e n d a c io n e s d e l I n f o r m e

s o b r e e s t o s a s p e c t o s s e tr a d u c ir ía n e n p o s i t iv o b e n e f i c io p a r a

t o d o s lo s p a ís e s e n v ía d e d e s a r r o llo . E s c la r o a d e m á s q u e la s

g r a n d e s n a c io n e s in d u s t r ia le s e s t á n e n c a p a c id a d d e e m p le a r ,

p a r a im p u ls a r e l d e s a r r o llo d e r e g io n e s a s o c ia d a s a e lla s , m e d io s

18

COMUNICACIÓN

d is t in t o s a lo s q u e , p o r s u c a r á c te r d is c r im in a t o r io , r e s u lt a n in ­

a d m is ib le s p a r a A m é r ic a L a tin a .

D is t in t o s f a c t o r e s q u e d a n a l c o n s u m o d e p r o d u c t o s t r o p ic a le s

u n a r e d u c id a e la s t ic id a d y la p o c a m o v ilid a d d e l o s f a c t o r e s d e

la p r o d u c c ió n h a n g e n e r a d o , c o m o q u e d ó d ic h o , s it u a c io n e s

d e d e s e q u ilib r io e n e l m e r c a d o d e a lg u n o s p r o d u c t o s y d e t e r io ­

r a d o g r a n d e m e n t e lo s té r m in o s d e in t e r c a m b io . S it u a c io n e s a n á ­

lo g a s p a r e c e n e s t a r s e p r e s e n t a n d o p a r a o t r o s a r t íc u lo s d e l m is m o

o r ig e n . A e lla s h a y q u e h a c e r f r e n t e c o n u n a a c c ió n in t e r n a c io n a l

c o n c e r t a d a d e p r o d u c t o r e s y c o n s u m id o r e s q u e r e m e d ie e s e d e ­

te r io r o , y a q u e e n n in g u n a m a n e r a r e s u lt a e q u it a t iv o q u e p a ís e s

c o n u n a lt o in g r e s o p e r c a p i t a a p r o v e c h e n e l d e s c e n s o d e lo s

p r e c io s a t r u e q u e d e c o m p r o m e t e r g r a v e m e n t e e l d e s a r r o llo d e

l o s p a ís e s p r o d u c t o r e s . O b v ia m e n te e s a a c c ió n t e n d r á q u e to m a r

e n c u e n t a la s p e c u lia r id a d e s d e l m e r c a d o d e c a d a p r o d u c t o , la

e la s t ic i d a d d e l c o n s u m o , e l p r o b le m a d e la s p o s i b le s s u s t it u c io ­

n e s , lo q u e p u e d e tr a e r c o n s ig o u n a s u p e r p r o d u c c ió n p r o lo n g a d a

y o t r o s f a c t o r e s . P e r o , p o r l o g e n e r a l, ta n t o la a d m in is t r a c ió n

d e lo s a c u e r d o s d e p r o d u c t o s y a e n v ig e n c ia c o m o la d e l o s q u e

p u e d a n p a c t a r s e e n l o fu t u r o , d e b e r á h a c e r s e c o n e l p r o p ó s it o

e s e n c ia l d e e n m e n d a r e l d e t e r io r o d e l o s t é r m in o s d e in t e r c a m ­

b i o y d a r a s í a lo s p a ís e s p r o d u c t o r e s e l t i e m p o y lo s r e c u r s o s

in d is p e n s a b le s p a r a r e a liz a r lo s r e a j u s t e s n e c e s a r io s y d iv e r s if i­

c a r s u s e x p o r t a c io n e s . T a le s r e a j u s t e s y d iv e r s if ic a c ió n d if íc il­

m e n t e p o d r ía n ll e v a r s e a c a b o e n u n a a t m ó s f e r a ^ e c r is is e c o ­

n ó m ic a y d e f u e r t e c o n t r a c c ió n e n e l p o d e r d e c o m p r a e x te r n o .

L a s it u a c ió n d e lo s p a ís e s e n d e s a r r o llo c u y a e c o n o m ía d e

c o m e r c io e x t e r io r d e p e n d e p r in c ip a lm e n t e d e p r o d u c t o s d e z o n a

t e m p la d a h a r e c ib id o e s p e c ia l c o n s id e r a c ió n e n e l I n f o r m e . L o s

p r o b le m a s q u e a e s t e p u n t o a ta ñ e n e s t á n lig a d o s p r in c ip a lm e n te

c o n l a s p r á c t ic a s p r o t e c c io n is t a s q u e p a r a s u p r o d u c c ió n a g r o ­

p e c u a r ia h a n e s t a b le c id o , á t r a v é s d e a r a n c e le s , s u b s id io s y o t r o s

m e d io s , l o s p a ís e s in d u s t r ia le s y a d e m á s c o n la fo r m a c ó m o s e

lle v a n a c a b o la s e x p o r t a c io n e s d e e x c e d e n t e s p o r lo s m is m o s

p a ís e s . L a s d is t o r s io n e s p r o d u c id a s e n e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l

p o r e s o s f a c t o r e s h a n s i d o y a m u y g r a n d e s , y n o e s p o s i b le c o n ­

te m p la r s i n a la r m a la p r o p a g a c ió n y a f ia n z a m ie n t o d e te n d e n c ia s

q u e t a n g r a v e m e n t e a f e c t a n a lo s p a ís e s e n d e s a r r o llo . C a b r ía

r e p e t ir a e s t e p r o p ó s i t o l o y a d ic h o a l c o m e n t a r la s it u a c ió n d e

l o s p r o d u c t o s t r o p ic a le s : n o p u e d e s iq u ie r a c o n c e b ir s e u n a o r ­

d e n a d a e m p r e s a d e d e s a r r o llo e c o n ó m ic o d e n t r o d e la a tm ó s f e r a

d e c r is is q u e la s p r á c t ic a s a u tá r q u ic a s , e s t ím u lo p a r a u n a p r o ­

d u c c ió n a n t ie c o n ó m ic a y a d e m á s b a s e p a r a u n a c o m p e t e n c ia

ir r e g u la r e n l o s m e r c a d o s in t e r n a c io n a le s , m a n t ie n e n y a g u d iz a n

c a d a d ía m á s .

N o h a n d e s c o n o c i d o la s r e c o m e n d a c io n e s d e l I n f o r m e la r e a ­

lid a d d e c ie r t a s s it u a c io n e s t o c a n t e s a la o c u p a c ió n y a l n iv e l d e

COMUNICACIÓN

19

■ in g r e s o d e la p o b la c ió n r u r a l e n lo s p a ís e s in d u s t r ia le s . P o r e l

c o n tr a r io , la s to m a n e n c u e n t a y b u s c a n f ó r m u la s e q u it a t iv a s q u e

p u e d a n c o n c ilia r ia s c o n l o s in t e r e s e s f u n d a m e n t a le s d e lo s p a ís e s

e n d e s a r r o llo . P e r o n o r e s u lt a r ía r a z o n a b le q u e , r e c o n o c ié n d o s e

c o m o s e r e c o n o c e h o y , q u e la s a c t u a le s c o n d ic io n e s d e l c o m e r ­

c io in t e r n a c io n a l e s t á n c o n s t it u y e n d o u n s e v e r o f a c t o r lim it a n t e

d e l d e s a r r o llo e n v a s t a s á r e a s d e l m u n d o , n o s e a c e p t e p o r lo s

p a ís e s m á s r ic o s la c o n v e n ie n c ia d e a t e n d e r a lo s p r o b le m a s d e

s u p o b la c ió n r u r a l p o r m e d i o s q u e n o te n g a n e l e f e c t o p e r tu r ­

b a d o r d e lo s q u e h o y s e e m p le a n ;

E l c o n t r a s t e e n t r e l o s e x c e d e n t e s d e a lim e n t o s e n c ie r t a s z o ­

n a s y la c r ó n ic a c a r e n c ia e n o t r a s y e l s u b c o n s u m o c a u s a d o

p r in c ip a lm e n t e p o r e l b a j o in g r e s ó d e m u c h o s p a ís e s e n d e s a r r o ­

ll o s o n p r o b le m a s q u e s ig u e n v iv o s , a p e s a r d e t o d o s l o s e s f u e r z o s

r e a liz a d o s e n la s ú lt im a s é p o c a s p a r a c o n s e g u ir u n a m á s r a z o n a ­

b le d is t r ib u c ió n d e e s o s p r o d u c t o s . N o h a y d u d a q u e la C o n fe ­

r e n c ia p r ó x im a d e b e r e v is a r l o s m e c a n is m o s a c t u a le s y h a c e r

f r e n t e a a q u e lla c o n t r a d ic c ió n f u n d a m e n t a l q u e s ig u e d e s a f ia n d o

la im a g in a c ió n y la in v e n t iv a h u m a n a s y p o n ie n d o a p r u e b a lo s

p r in c ip io s d e la c ie n c ia e c o n ó m ic a .

S o b r e v a r ia s o t r a s m a t e r ia s c o n t ie n e e l I n f o r m e im p o r t a n t e s

r e c o m e n d a c i o n e s : lo s p r o b le m a s r e la t iv o s a l o s p r o d u c t o s m i­

n e r a le s ; e l e s t ím u l o a l p r o c e s a m ie n t o d e l o s p r o d u c t o s b á s ic o s

e n l o s p a ís e s d e o r ig e n ; la s r e la c io n e s e n t r e la s á r e a s e n d e s ­

a r r o llo ; la s f i n a n c ia c io n e s c o m p e n s a t o r ia s ; la o r g a n iz a c ió n q u e

d e b e im p u ls a r la n u e v a p o lí t i c a d e c o m e r c io in t e r n a c io n a l. E s t e

ú lt im o p u n t o t ie n e , c o m o e s o b v io , t r a s c e n d e n t a l im p o r t a n c ia . L a

a c o m o d a c ió n d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l a la s n e c e s id a d e s d e l

d e s a r r o llo y u n a m e j o r in t e g r a c ió n d e e s e c o m e r c io n o p u e d e n

c o n s e g u ir s e c a b a lm e n t e s i n o p o r u n e s f u e r z o p r o lo n g a d o q u e

d e b e r e a liz a r s e a t r a v é s d e o r g a n is m o s á g ile s , d in á m ic o s , d o t a d o s

d e m e d io s p r o p io s p a r a a lc a n z a r a q u e llo s f i n e s . E n n in g u n a m a ­

n e r a d e s c o n o c e m o s l o q u e h a s t a a h o r a s e h a h e c h o p o r la s in s ­

t i t u c io n e s e x is t e n t e s , n i e l r e la t iv o v a lo r d e l o s p la n e s e n q u e s e

h a n v e n id o o c u p a n d o p a r a c o r r e g ir la s m á s n o t o r ia s f a lla s a n o ­

t a d a s e n e l f u n c io n a m ie n t o d e l c o m e r c io in t e r n a c io n a l. S in e m ­

b a r g o , e s e v id e n t e q u e e n s u fo r m a a c t u a l n o r e s p o n d e n a q u é lla s

a l o s im p e r io s o s r e q u e r im ie n t o s d e u n p e r io d o h is t ó r ic o e n e l

c u a l la g r a n m a y o r ía h u m a n a b u s c a a c e r c a r s e a la s c o n d ic io n e s

d e b ie n e s t a r y p r o g r e s o q u e s o n h o y p a t r im o n io d e u n n ú m e r o

r e d u c id o d e n a c io n e s , y e n q u e lo s p r in c ip io s d e la s o lid a r id a d

e n t r e t o d o s lo s p u e b lo s y la s e g u r id a d c o m ú n r e c la m a n im p e r a ­

t iv a m e n t e n u e v a s f o r m a s d e c o o p e r a c ió n in t e r n a c io n a l m á s j u s ­

t a s y e f ic a c e s q u e la s h a s t a h o y it n p e r a n te s .

C r e e m o s q u e e l I n f o r m e d e la C o m is ió n E c o n ó m ic a p a r a la

A m é r ic a L a tin a d a r á a lo s p a ís e s tjle la z o n a u n b u e n in s t r u m e n t o

p a r a e l e s t u d io d e l a p o lí t i c a /q ú e s e g u ir á n e n l a C o n fe r e n c ia

20

COMUNICACION

M u n d ia l d e C o m e r c io y D e s a r r o llo . N u e s t r o s v o t o s s o n p o r q u e

t o d o s e ll o s s e u n if iq u e n a lr e d e d o r d e p r in c ip io s c u y a d e f e n s a

s o lid a r ia e s h o y m á s u r g e n t e q u e n u n c a .

R e it e r a n d o a u s t e d , s e ñ o r S e c r e t a r io E j e c u t iv o , la e x p r e s ió n

d e n u e s t r a g r a titu d p o r h a b e r n o s lla m a d o a c o la b o r a r e n l o s tr a ­

b a j o s d e la C o m is ió n s o b r e u n a m a t e r ia d e ta n t a t r a s c e n d e n c ia ,

n o s s u s c r ib im o s , s u s a t e n t o s , s e g u r o s s e r v id o r e s .

E duardo F ig u e r o a , P lá cid o G arcía R e y A dalberto K r ie g e r V a s e n a , J u l io

L acarte M u r o , C a rlos L l e r a s R e s t r e p o ,

J orge S ol , M a r cio do R egó M o n t e ir o ,

E n r iq u e G a s t ó n V a l e n t e .

n o so ,

1

C O M E R C IO E X T E R I O R Y D E S A R R O L L O

D E A M É R IC A L A T IN A

E C O N O M IC O

A . L a e v o l u c ió n d e l sec to r ex t e r n o y s u i n f l u e n c i a so bre e l

CRECIMIENTO ECONÓMICO

1. D e b i l i t a m i e n t o d e l r i t m o d e d e s a r r o llo e c o n ó m ic o e n A m é r ic a

L a t in a c o n re s p e c to a o tr a s á re a s

E l p r e s e n t e a n á lis is d e l e s t a d o e c o n ó m ic o d e A m é r ic a L a tin a y

s u s p e r s p e c t iv a s d e d e s a r r o llo r e v e la la n e c e s id a d a p r e m ia n t e d e

in t r o d u c ir m o d if ic a c io n e s p r o f u n d a s e n la s c o n d ic io n e s e x te r n a s

e in t e r n a s d e e s o s p a ís e s . D e l o c o n tr a r iò , n o p o d r á n lo g r a r s e

lo s m o d e s t o s o b j e t iv o s q u e la A s a m b le a G e n e r a l d e la s N a c io n e s

U n id a s f i j ó c o m o m e t a m ín im a d e l p r o g r a m a d e a c c ió n e n e l

D e c e n io p a r a e l d e s a r r o llo , n i lo s e s t a b le c id o s e n l a r e u n ió n d e

P u n ta d e l E s t e e n 1961. A ú n m á s , m u c h a s n a c io n e s la t in o a m e ­

r ic a n a s h a lla r á n g r a v e s d if ic u lt a d e s e n m a n t e n e r s u in g r e s o p o r

h a b it a n te .

A m é r ic a L a tin a n o h a lo g r a d o é n la p o s g u e r r a c r e a r c o n d ic io ­

n e s f a v o r a b le s a u n p r o c e s o d e s o s t e n id o c r e c im ie n t o e c o n ó m ic o .

N o o b s t a n t e h a b e r a c u s a d o r it m o s d e c r e c im ie n t o s a t is f a c t o r io s

e n lo s p r im e r o s a ñ o s q u e s ig u ie r o n a la c o n t ie n d a m u n d ia l, e n la

d é c a d a d e 1950 é s t o s s e f u e r o n d e b ilit a n d o y d e s c e n d ie r o n a u n

n iv e l in f e r io r a l d e lo s o b j e t iv o s a n t e s m e n c io n a d o s . ( V é a s e e l

c u a d r o 1 .) E n e f e c t o , e l r it m o d e c r e c im ie n t o d e l in g r e s o r e a l

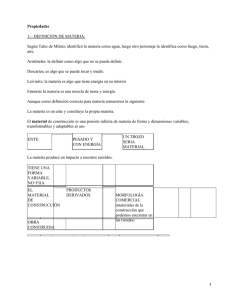

C u a d r o 1. A m é r i c a L a t i n a : r i t m o d e c r e c i m ie n t o d e l p r o d u c t o y

d e l in g r e s o r e a l t o t a l y p o r h a b i t a n t e , 1 9 4 5 -6 2

( T as a s a c u m u la tiv a s a n u a le s e n p o r c ie n to )

Año o

periodo

1945-50

1950-55

1955-60

1961

1962»

Producto

bruto

Ingreso

real

Total

5.7

4.7

4.1

5.4

3.1

Producto

bruto

Ingreso

real

Por habitante

6.8

4.5

3.6

4.8

3.1

3.2

2.0

1.3

. 2.6

0.3

4.2

1.7

0.8

2.0

03

F u e n t e : E s tim a c io n e s d e la C E PA L , b a s a d a s e n e s ta d ís tic a s n a c io n a le s.

» P ro v isio n a l.

21i

22

COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONÓMICO

p o r h a b it a n t e s e h iz o m á s le n t o y d e u n a t a s a d e 4 .2 p o r c ie n t o

q u e r e g is tr a b a e n lo s p r im e r o s a ñ o s d e la p o s g u e r r a b a j ó a l

1 p o r c ie n t o e n 1955-60, y a u n q u e m e j o r ó lig e r a m e n t e e n 1961,

v o lv ió a d e c a e r a l a ñ o s ig u ie n t e h a s t a s e r p r á c t ic a m e n t e n u lo .

S e h a n a g r a n d a d o , d e e s t a s u e r t e , la s d if e r e n c ia s y a c o n s i d e ­

r a b le s q u e e x is t ía n e n t r é l o s n iv e le s d e in g r e s o d e A m é r ic a L a tin a

y d e l m u n d o e c o n ó m ic a m e n t e d e s a r r o lla d o y la r a p id e z d e l c r e ­

c im ie n t o q u e h a n estad o» e x p e r im e n ta n d o o t r a s á r e a s c o n t r a s t a

c o n e l le n t o p r o g r e s o d e lo s p a ís e s la t in o a m e r ic a n o s .1 E l m a y o r

d in a m is m o d e o t r a s r e g io n e s e n v ía s d e d e s a r r o llo m u e s t r a q u e

e n la e c o n o m ía la t in o a m e r ic a n a a c tú a n f a c t o r e s li m it a t iv o s e s ­

p e c íf ic o s q u e a h o n d a n la in q u ie t u d p o r e l f u t u r o d e s u d e s a r r o ­

llo . ( V é a s e e l c u a d r o 2 .)

C u n d e a c t u a lm e n t e e n t r e lo s g o b ie r n o s y d iv e r s o s s e c t o r e s p o ­

l í t i c o s y s o c ia le s d e A m é r ic a L a tin a e l c o n v e n c im ie n t o d e q u e

p a r a e n c a u z a r la h a c ia u n p r o c e s o d e d e s a r r o llo e c o n ó m ic o s e r á n

n e c e s a r ia s r e f o r m a s d e c a r á c te r in s t it u c io n a l, e c o n ó m ic o y s o ­

c ia l. T a le s r e fo r m a s p e r m it ir á n a p r o v e c h a r e n f o r m a a d e c u a d a

s u s a b u n d a n te s r e c u r s o s n a t u r a le s y h u m a n o s m e r c e d a la a p li­

c a c ió n d e u n a p o lí t i c a e c o n ó m ic a y s o c ia l p la n if ic a d a q u e , a l

f a c ilit a r la in t r o d u c c ió n d e m e d io s y t é c n ic a s e f ic ie n t e s , e le v e

c o n r a p id e z l a p r o d u c t iv id a d y a s e g u r e a la v e z la d is t r ib u c ió n

m á s e q u it a t iv a d e l in g r e s o . S i b ie n m u c h o s p a ís e s h a n d a d o lo s

p r im e r o s p a s o s e n c a m in a d o s a lle v a r a la p r á c t ic a d ic h a s r e fo r ­

m a s y a lg u n o s la s e s t á n y a e j e c u t a n d o , s e e s t á l e j o s e n g e n e r a l

d e a lc a n z a r lo s o b j e t iv o s f ij a d o s .

E l d e s a r r o llo in s u f ic i e n t e y e l d e t e r io r o d e l c o m e r c io e x te r io r

s o n f a c t o r e s q u e in f lu y e n p r e p o n d e r a n t e m e n t e e n e l d e c a im ie n t o

d e l r it m o d e c r e c im ie n t o d e A m é r ic a L a tin a , y n o s ó l o p u e d e n

m a lo g r a r lo s r e s u lt a d o s q u e s e e s p e r a n d e la s r e fo r m a s , s in o

o b s t a c u liz a r e n a lt o g r a d o s u r e a liz a c ió n .

, D e n tr o d e l c u a d r o q u e o f r e c e a c t u a lm e n t e la p o lít ic a e c o n ó ­

m ic a in t e r n a c io n a l la* d e m a n d a d e p r o d u c t o s la t in o a m e r ic a n o s

h a p e r d id o g r a n p a r t e d e s u im p o r t a n c ia t r a d ic io n a l c o m o f a c t o r

d in á m ic o y l o p r e c a r io d e l c o m e r c io e x t e r io r d e A m é r ic a L a tin a

r e p r e s e n t a e l p u n t o d e e s t r a n g u la m ie n t o m á s im p o r t a n t e p a r a

la r e a liz a c ió n d e s u s p la n e s d e d e s a r r o llo . S e r á ú t il, p o r c o n s i­

g u ie n t e , e x a m in a r c ó m o h a e v o lu c io n a d o e l c o m e r c io e x t e r io r d e

la r e g ió n c o n r e s p e c t o a l c o m e r c io m u n d ia l.

2. L e n t a e x p a n s ió n d e l c o m e r c io e x t e r i o r l a t in o a m e r ic a n o

A ju z g a r p o r l o s v a lo r e s e n d ó la r e s d e la s e x p o r t a c io n e s , e l c o ­

m e r c io e x t e r io r la t in o a m e r ic a n o r e p r e s e n t a b a e n t r e 7 y 8 p o r

c ie n t o d e l c o m e r c io m u n d ia l a n t e s d e la s e g u n d a g u e r r a , p e r io d o

i Véanse los criterios utilizados para agrupar a los países en el Anexo

Metodológico.

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO

23

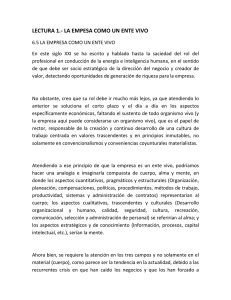

C u a d r o 2. Tasas anuales de crecimiento del producto bruto total

y por habitante en varias regiones y países del mundo, 1950-61a

(Porciento)

Producto interno bruto

Región o país

Regiones subdesarrolladas

■América L atin a

Regiones desarrolladas

A u stralia

C anadá

E sta d o s U n id os

Japón

N u ev a Z elan d ia

P a íses eu rop eos d e la OECD

P a íse s d e la C EE

Total

Por habitante

4.6

2.4

4.5

1.7

3.7

25

3.9

3.7

3.1

9.5

3.5

4.6

5.6

1.6

1.Ì

1.4

8.3

1.3

3.7

4.6

8.8

9.7

7.7

6.0

7.7

10.2

10.5

7.3

9.5

8.9

6.4

5.3

5.9

8.9

8.9

5.9

Países de economía centralmente planificadab

A lem a n ia o rien ta l

B u lgaria

C hecoslovaq uia

H u n gría

P olon ia

R u m an ia

U nión S o v ié tic a

Y u g o sla v ia

“ P a r a E s ta d o s U n id o s, C a n a d á , p a ís e s e u ro p e o s d e la O E C D y A m é ric a L a­

t in a la s c ifra s se re fie re n a l p e rio d o 1950-61; p a r a la s re g io n e s d e s a rro lla ­

d a s y la s s u b d e s a rro lla d a s c o n s id e ra d a s e n c o n ju n to , a 1950-59 y ta m b ié n

e n g e n e ra l p a r a los p a ís e s d e e c o n o m ía c e n tra lm e n te p la n ific a d a . F in a l­

m e n te , p a r a Ja p ó n se to m ó la d é c a d a 1950-60 y p a r a A u s tra lia y N u ev a

Z e la n d ia 1950-51—1960/61.

*> P ro d u c to m a te ria l n e to .

F u e n t e s : N acio n e s U n id a s, Estudió Económico Mundial 1961, N u e v a Y o rk ,

1963, Yearbook of National Accounts Statistics 1962, Statistical Yearbook 1962,

y Economic Survey 1962, N u e v a Y o rk , 1963; O E C D , General Statistics

Bulletin, P a rís, n o v ie m b re d e 1962 y e stim a c io n e s d e la C E PA L b a s a d a s e n

e s ta d ís tic a s n a c io n a le s.

q u e s e c a r a c te r iz a b a y a p o r u n a r e la t iv a d e p r e s ió n , p u e s a n t e s

d e la c r is is m u n d ia l ( 1 9 2 8 ) la p a r t ic ip a c ió n d e lo s p r o d u c t o s la t i­

n o a m e r ic a n o s s u p e r a b a e l 9 p o r c ie n t o .

E n lo s p r im e r o s a ñ o s d e l a p o s g u e r r a , e s a p a r t ic ip a c ió n m e ­

j o r ó , s u b ie n d o a 11 p o r c ie n t o , p e r o d e s d e e n t o n c e s h a v e n id o

d e t e r io r á n d o s e y h o y e l c o m e r c io la t in o a m e r ic a n o n o s ig n if ic a

m á s q u e e l-6 .5 p o r c ie n t o d e la s e x p o r t a c io n e s m u n d ia le s . ( V é a s e

e l c u a d r o 3 .)

24

COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONÓMICO

C u a d r o 3. P a r t i c i p a c i ó n r e g io n a l e n la s e x p o r t a c io n e s m u n d ia le s

( E n p o rc ie n to d e l t o t a l)

P a ís e s

R e g io n e s s u b d e s a r r o lla d a s

désarroli a d a s

eco­

n o m ía

R e g io n e s

' Año

de

c e n tr a l­

A m é r ic a

L a tin a a

O tr a s

T o ta l

m e n te

p la n ifi­

cada b

1938

1948

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

64.7

63.4

64.9

64.5

63.9

64.4

65.9

66.9

65.6

65.2

66.8

67.5

67.2

7.3

11.4

8.8

9.3

9.3

8.6

8.4

7.8

7.7

7.2

6.8

6.5

6J5

17.9

18.8

17.5

16.5

16.6

16.9

15.8

15.1

15.4

15.3

14.6

14.3

14.2

10.1

6.4

8.8

9.7

10.1

10.1

9.9

10.2

11.3

12.3

11.8

11.7

12.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

a In c lu id a C uba,

b E x c lu id a C uba.

F u e n t e s : N a cio n e s U n id a s, Statistical Yearbook 1962, N u e v a Y o rk , 1963 y

Monthly Bulletin of Statistics, N u e v a Y o rk , ju n io d e 1963.

N o ta : L o s d a to s o rig in a le s e s tá n e x p re sa d o s e n d ó la re s d e c a d a a n o y

c o m p re n d e n e l c o m e rc io m u n d ia l, c o n e x ce p ció n d el q u e re a liz a n e n tr e sí

C h in a c o n tin e n ta l, C o re a d e l N o rte , M o n g o lia y V iet-N am d e l N o rte .

E s t e d e s c e n s o r e la t iv o d e la s e x p o r t a c io n e s la t in o a m e r ic a n a s

e n e l c o m e r c io m u n d ia l o b e d e c e a d o s c a u s a s p r in c i p a le s : u n a ,

d e c a r á c te r g e n e r a l, e s la e x p a n s ió n c o m p a r a t iv a m e n t e m a y o r d e l

c o m e r c io d e m a n u f a c t u r a s y o tr a , m á s p a r tic u la r , e s la m e n o r

p a r t ic ip a c ió n d e A m é r ic a L a tin a e n s u s m e r c a d o s t r a d ic io n a le s

d e p r o d u c t o s b á s i c o s e n lo s p a ís e s d e s a r r o lla d o s .

L a m e n o r c u o t a q u e l e h a c o r r e s p o n d id o a A m é r ic a L a tin a d e

s u s m e r c a d o s t r a d ic io n a le s n o h a s id o c o m p e n s a d a c o n u n a m a ­

y o r p a r t ic ip a c ió n e n e l c o m e r c io c o n o tr a s r e g io n e s ( in d u s t r ia ­

liz a d a s o e n v ía s d e d e s a r r o llo ) , c o n la e x c e p c ió n d e l á r e a d e la s

e c o n o m ía s c e n t r a lm e n t e p la n if ic a d a s , d o n d e s e a p r e c ia u n a u ­

m e n t o , a u n q u e r e la t iv a m e n t e p e q u e ñ o . S ó lo e n C u b a s e h a pro*

d u c id o u n d e s p la z a m ie n t o p r á c t ic a m e n t e t o t a l d e l c o m e r c io e x ­

te r io r . E l e f e c t o c o m b in a d o d e d is t in t o s f a c t o r e s p u e d e a p r e c ia r s e

Cuadro 4.

P a r t ic i p a c i ó n d e la s e x p o r ta c io n e s d e A m é r i c a L a t i n a e n la s im p o r t a c io n e s

t o t a le s d e o t r a s á r e a s *

( Porcientos)

P a ís e s d e

A m é r ic a d e l N o r te

E u ropa

R e g io n e s s u b d e s a r r o l l a d a s

o c c id e n ta l

T o ta l

A ño

E s ta d o s

U n id o s

T o ta l

Canadá

C .E .S .

AELI

Japón

E uropa

d e s a r r o lla d a s

A m é r ic a

O tra s

m e n te

b

L a tin a

r e g io n e s 0

p la n i­

o c c id e n ta l

1938

1948

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

• 1962

24.4

35.1

34.0

33.9

34.1

31.2

31.0

29.9

28.2

24.2

24.5

22.6

21.2

2.6

4.8

3.7

3.3

2.9

2.9

3.0

2.5

3.0

2.9

2.6

3.0

3.2

8.2

9.4

6.7

7.5

8.0

6.9

7.1

6.5

6.3

6.2

5.7

5.3

5.5

6.4

9.6

5.1

6.7

5.8

5.4

5.9

6.2

5.6

5.2

4.7

4.5

4.5

7.0

9.8

5.8

6.9

6.9

6.1

6.4

6.2

5.8

5.6

5.1

4.8

5.0

e c o n o m ía

c e n tr a l­

R e g io n e s

fic a d a

2.4

10.9

8.9

11.3

13.6

10.8

1 1 .0

7.1

8.4

8.3

9.6

7.1

7.5

8.3

13.6

11.4

12.2

11.7

10.5

10.7

1 0 .1

9.8

9.1

8.3

7.7

7.6

7.6

10.8

9.4

12.1

10.4

11.1

9.0

8.7

9.3

9.5

8.7

7.1

7.7

4.3

7.5

• 5.8

5.6

6.3

5.5

4.9

4.1

4.4

4.4

4.1

4.3

4.2

1.6

2.8

0.3

0.5

1.9

2.1

1.1

1.1

1.4

1.1

2.0

3.7

4.0

1 Porcentaje que representan las ventas latinoamericanas en el valor fob de las exportaciones totales destinadas

a las áreas comprendidas en el cuadro.

b Incluye además de las citadas en el cuadro (América del Norte, Europa occidental y Japón), República de

Africa del Sur, Australia y Nueva Zelandia.

' Aruba y Curagao absorben una proporción muy elevada de estas exportaciones.

F u e n t b s : Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics 1959, vol. I, Nueva York, 1960, Statistical

Yearbook, 1962, Nueva York, 1963, y Monthly Bulletin of Statistics, Nueva York, junio de 1963.

26

COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONÓMICO

e n e l c u a d r o 4, q u e m u e s t r a la p a r t ic ip a c ió n p o r c e n tu a l d e

A m é r ic a L a tin a e n la s im p o r t a c io n e s t o t a le s d e p a ís e s d e o t r a s

r e g io n e s .

E n 1948 la s e x p o r t a c io n e s d e A m é r ic a L a tin a c o n s t it u ía n e l

35 p o r c ie n t o d e la s im p o r t a c io n e s t o t a le s d e lo s E s t a d o s U n i­

d o s , m ie n t r a s q u e h o y r e p r e s e n t a n e l 2 2 p o r c ie n t o , c if r a q u e e s

ta m b ié n in f e r io r a la r e g is tr a d a a n t e s d e la g u e r r a . E n lo s

p a ís e s d e la C o m u n id a d E c o n ó m ic a E u r o p e a , la p a r tic ip a c ió n

d e A m é r ic a L a tin a h a d e s c e n d id o d e u n c o e f i c ie n t e d e 8 y 9 a

5.5 p o r c ie n t o . U n m o v im ie n t o a n á lo g o s e o b s e r v a e n lo s p a ís e s

d e la A s o c ia c ió n E u r o p e a d e L ib r e I n t e r c a m b io , a s í c o m o e n e l

J a p ó n — p e s e a s u e le v a d ís im o r it m o d e c r e c im ie n t o — y e n la s

r e g io n e s q u e s e e n c u e n tr a n e n v ía s d e d e s a r r o llo .

L a ú n ic a e x c e p c ió n a e s t a te n d e n c ia s o n lo s p a ís e s d e e c o n o ­

m ía c e n t r a lm e n t e p la n ific a d a , p u e s m u e s t r a n u n a m a y o r p a r ti­

c ip a c ió n la t in o a m e r ic a n a e n s u s im p o r t a c io n e s t o t a le s , q u e o b e ­

d e c e , f u n d a m e n t a lm e n t e , a la c a n a liz a c ió n d e la s v e n t a s c u b a n a s

h a c ia e s a z o n a . E s t e m i s m o h e c h o e x p lic a e n p a r t e la m e n o r

p a r t ic ip a c ió n d e A m é r ic a L a tin a e n lp s im p o r t a c io n e s t o t a le s d e

l o s E s t a d o s U n id o s . ( V é a s e e l c u a d r o 4 .)

C o m o e l a n á lis is a n t e r io r d e la p a r t ic ip a c ió n la t in o a m e r ic a n a

e n e l c o m e r c io m u n d ia l s e h a h e c h o s o b r e la b a s e d e lo s v a lo r e s

c o r r ie n t e s d e la s e x p o r ta c io n e s ,2 la e v o lu c ió n d e lo s p r e c io s y

la s c a n tid a d e s p u e d e h a b e r in f lu id o e n a q u e llo s p o r c e n t a j e s . E n

e f e c t o , la d is m in u c ió n d e la c u o t a d e e x p o r t a c io n e s la t in o a m e r i­

c a n a s h a s i d o d e te r m in a d a s im u lt á n e a m e n t e p o r a m b o s f a c t o ­

r e s : a ) e l d e s c e n s o d e lo s p r e c io s y d e lo s c o s t o s u n it a r io s r e ­

la t iv o s d e lo s p r o d u c t o s la t in o a m e r ic a n o s , y b ) la e x p a n s ió n

c o m p a r a t iv a m e n t e m e n o r d e l v o lu m e n d e la s e x p o r t a c io n e s . E n

la s e c c i ó n B s e e x a m in a la in f lu e n c ia d e l p r im e r f a c t o r . P o r lo

q u e a t a ñ e a l v o lu m e n d e la s e x p o r t a c io n e s la t in o a m e r ic a n a s ,

a lg u n a s e s t a d ís t ic a s s o n m u y ilu s t r a t iv a s d e s u le n t a e v o lu c ió n .

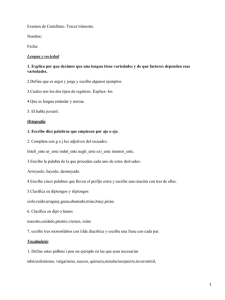

( V é a s e la g r á fic a I .)

E l v o lu m e n d e e x p o r t a c ió n la t in o a m e r ic a n o e n 1962 f u e s ó lo

70 p o r c ie n t o s u p e r io r a l d e 1938 y , e x c lu y e n d o e l p e t r ó le o , s e

r e d u c e e l a u m e n t o a 4 0 p o r c ie n t o . E n e s e m i s m o la p s o lo s v o lú ­

m e n e s d e la s e x p o r t a c io n e s m u n d ia le s c r e c ie r o n a m á s d e l d o b le

y lo s d e E s t a d o s U n id o s , C a n a d á y E u r o p a o c c id e n t a l c a s i s e

t r ip lic a r o n . A s im is m o , o t r a s r e g io n e s e n v ía s d e d e s a r r o llo o c o n

c a r a c t e r ís t ic a s s im ila r e s a la d e p a ís e s d e A m é r ic a L a tin a in c r e -

2 Los cuadros correspondientes se han compilado sobre la base de las

cifras de los registros aduaneras en los países latinoamericanos. Es sabido

que ocurren desplazamientos en el destino de las exportaciones; así, por

ejemplo, la participación de algunas áreas, como la de los países socialistas,

puede ser m ayor y en consecuencia m enor la de otras, aunque las modi­

ficaciones cuantitativas que estos cambios implican son, probablemente,

pequeñas en relación con las cifras consignadas.

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO

G r á f ic a I.

27

Í n d i c e s d e l v o lu m e n f í s ic o d e la s e x p o r t a c io n e s

m u n d ia le s p o r r e g í o n e s ( 1 9 5 8 = 1 0 0 )

Naciones Unidas, Statistical yearbook 1962, Nueva York, 1963,

Yearbook of international trade statistics 1961, Nueva York, 1963 y Monthly

bulletin of statistics, jimio, 1963.

F u e n te s :

28

COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONOMICO

m e n t a r o n m u c h o m á s s u c o m e r c io e x t e r io r : A u s tr a lia , N u e v a

Z e la n d ia y Á fr ic a d e l S u r e n 130 p o r c ie n t o , y Á fr ic a C e n tr a l e n

150 p o r c ie n t o . ( V é a s e e l c u a d r o 5 .)

S i s e t o m a c o m o b a s e d e c o m p a r a c ió n e l p e r io d o a n te r io r a la

c r is is m u n d ia l, s e a p r e c ia e l h e c h o in s ó li t o d e q u e , e n s u c o n ­

j u n t o , la s e x p o r t a c io n e s d e A m é r ic a L a tin a s ó l o s e h a n in c r e ­

m e n t a d o e n u n 30 p o r c ie n t o y a p e n a s a lc a n z a n la s m is m a s c if r a s

d e a q u e l p e r io d o s i s e e x c e p t ú a e l p e t r ó le o .

A u n e n l o s ú lt im o s s i e t e u o c h o a ñ o s , c u a n d o la s e x p o r t a c i o

C uadro 5. I n d i c e d e l v o lu m e n f ís ic o d e la s e x p o r t a c io n e s

m u n d ia le s p o r re g io n e s , 1 9 6 2

Quantum de las exportaciones

1938 = 100

1948 = 100

Mundo*

Regiones desarrolladas1»

Regiones subdesarrolladas

África c

América del Norte«1

América Latina

Excluido el petróleo

Europa occidental

CEE *

AELI *

Medio Oriente

Excluido el petróleo

Australia, Nueva Zelandia y África del Sur

África Central s

Asia — Totalh

228

259

236

169

140

154

140

170

221

285

276

334

227

397

153

231

257

118

259

185

218

150

345

588

216

323

200

195

215

255

* Excluido el comercio de Albania, Alemania oriental. Bulgaria, 1

del Norte, Checoslovaquia, China (continental), Hungría, Mongoüa, Polonia,

Rumania, Unión Soviética y Viet-Nam del Norte.

b Las regiones desarrolladas comprenden: África del Sur, América del

Norte, Australia, Europa occidental, Japón y Nueva Zelandia. Las regiones

desarrolladas y las subdesarrolladas tomadas en conjunto constituyen el

“Mundo", tal como se indica en la nota a.

« Continente africano e islas asociadas.

a Estados Unidos y Canadá.

e Países miembros de la Comunidad Económica Europea.

f Países miembros de la Asociación Europea de Libre Intercambio,

g África excepto Marruecos, África del Sur, Argelia, Etiopía, Libia, Repú­

blica Árabe Unida, Somalia, Sudán y Túnez.

h Excluye al Medio Oriente e incluye a Japón.

F uentes: Naciones Unidas, Statisticaí Yearbook 1962, Nueva York, 1963,

Yearbook of International Trade Statistics 1961, Nueva York, 1963 y

Monthly Bulletin of Statistics, Nueva York, junio de 1963.

Nota: Los datos que figuran en las fuentes mencionadas tienen por afio

base a 1958.

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERNO

29

n e s la t in o a m e r ic a n a s s e e x p a n d ie r o n c o n m a y o r r a p id e z , n o s e

a lc a n z ó e l r it m o q u e lo g r a r o n o tr a s á r e a s . A p a r e c e a s í A m é r ic a

L a tin a c o m o r e la t iv a m e n t e e x c lu id a d e u n a e x p a n s ió n in t e r n a

y e x t e r n a d e u n á r e a d e la e c o n o m ía m u n d ia l d e la q u e r e c ib ió

e n e l p a s a d o f u e r t e s im p u ls o s d e c r e c im ie n t o .

Cuadro 6.

E s t r u c t u r a d e la s e x p o r t a c io n e s l a t in o a m e r ic a n a s ,

1953 y 1960

1953

Producto

En

m illones

de dólares

fob

T o ta l gen eral

I960

.

.

total

En

m illones

de dólares

fob

p

. ,

Porctento

del total

7 630

100.0

8610

100.0

6980

915

7 810

90.7

4080

1100

290

1510

535

14.4

3.8

19.8

3 920

1025

515

2350

455

11.9

6.0

27.3

7J8

5.1

725

21

490

0.2

5.7

2.6

210

2.5

0.7

75

019

1. A lim e n to s y m a te ria s

p rim a s

a ) A lim en to s, bebidas,

tabaco, se m illa s o le a ­

g in o sa s y a c e ite s

b ) M aterias prim as

c ) M in erales m e tá lic o s

d ) C om bustibles

2. P ro d u c to s m a n u fa c tu ra d o sr 595

4

a ) B ien es de cap ital

b ) M etales b á sico s

390

c ) B ien es d e co n su m o

200

d ) O tras m a n u factu ra s

3. R e s id u o

F u e n te :

GATT,

55

In te rn a tio n a l T rad e 1961,

_

8.4

Ginebra, 1962.

3. R i g id e z e n l a c o m p o s ic ió n d e la s e x p o r t a c io n e s la tin o a m e r ic a n a s '

C o n s id e r a d a e n s u c o n j u n t o , A m é r ic a L a tin a h a s e g u id o d e p e n ­

d ie n d o d u r a n te t o d a la p o s g u e r r a d e la s e x p o r t a c io n e s d e p r o ­

d u c t o s b á s ic o s c o m p r e n d id o s e n lo s r u b r o s d e a lim e n t o s , m a t e ­

r ia s p r im a s y p e t r ó le o , a u n q u e p a r a a lg u n o s s e h a y a m o d if ic a d o

e l g r a d o d e tr a n s fo r m a c ió n .3

E s o s p r o d u c t o s b á s ic o s r e p r e s e n t a n m á s d e l 90 p o r c ie n t o d e

la s e x p o r ta c io n e s la t in o a m e r ic a n a s , q u e d a n d o s ó l o u n 10 p o r

c ie n t o d e p r o d u c t o s c o n m a y o r g r a d o d e e la b o r a c ió n , q u e — e n

b u e n a p a r te — t a m b ié n c o n s t it u y e n p r o d u c t o s t r a d ic io n a le s d e l

c o m e r c io la t in o a m e r ic a n o . ( V é a s e e l c u a d r o 6 .) E n e s t o s ú lt im o s

® Para la clasificación de los productos, véase in fr a , Anexo Metodológico.

30

COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONOMICO

a ñ o s h a n a p a r e c id o n u e v a s lín e a s q u e p o d r ía n im p lic a r u n c a m ­

b io e n la e s t r u c t u r a o u n a d iv e r s if ic a c ió n d e la s e x p o r ta c io n e s ,

p e r o t o d a v ía r e p r e s e n t a n u n a m a g n it u d r e la t iv a m u y p e q u e ñ a .

C ir c u n s t a n c ia lm e n te , A m é r ic a L a tin a e n t r ó e n e l m e r c a d o in ­

te r n a c io n a l c o n n u e v o s p r o d u c t o s d u r a n te e l p e r io d o b é li c o y e n

l o s p r im e r o s a ñ o s d e la p o s g u e r r a , p e r o n o lo g r ó d e s p u é s m a n ­

t e n e r e s a s lín e a s d e e x p o r ta c ió n .

C u a d r o 7. A m é r i c a L a t i n a : e x p o r t a c io n e s d e io s p r in c ip a le s

p ro d u c to s

( E n p o rc ie n to d e l v a lo r t o t a l d e la s e x p o rta c io n e s ) a

Producto *>

Café

Azúcar

Algodón

Lama sucia y semilavada

Trigo

Cueros

Bananos

Cacao

Carnes enfriadas y congeladas

Aceite de linaza

Maíz

Quebracho

T o t a l p ro d u c to s a g ro p e c u a rio s a

Petróleo y sus derivados

Cobre

Plomo

Estaño

Zinc