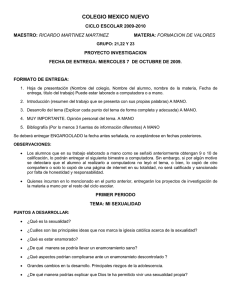

T0329-MA-Cadena-La culpa y.pdf

Anuncio