dama.pdf

Anuncio

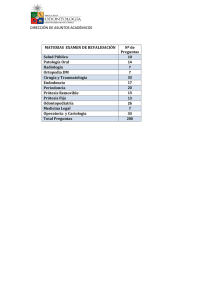

UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE ODONTOLOGIA DEPARTAMENTO DE FORMACION INTEGRAL DEL HOMBRE Área de investigación: Rehabilitación del Sistema Estomatógnatico. Línea de investigación: Prostodoncia y Oclusión. Tipos de Retenedores Directos utilizados en Prótesis Parcial Removible clase I y II de Kennedy Mandibular. Autores: Br. Rodríguez, Dayana. Br. Sosa, María A. Tutor de Contenido: Prof. José Vargas. Tutor Metodológico: Prof. Carlos Sierra. Bárbula, 2010 Tipos de Retenedores Directos utilizados en Prótesis Parcial Removible clase I y II de Kennedy Mandibular. Dayana E. Rodriguez, Maria A. Sosa [email protected] Resumen La Prótesis Parcial Removible (PPR), es una alternativa para solventar las necesidades de los pacientes parcialmente edentulos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de los retenedores directos en clase I y II de Kennedy mandibular utilizados por los estudiantes de 4to año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (FOUC) durante el periodo 2006/2008. Se fundamento en una investigación de tipo descriptiva con un diseño de Campo no experimental. La población estuvo constituida por todas las historias clínicas de los pacientes con Rehabilitación en Dentaduras Parciales Removibles clase I y II de Kennedy mandibulares. La muestra quedó constituida por el 30% de las historias, utilizando un muestreo aleatorio simple, para recabar los datos se uso la técnica de observación indirecta. Los resultados mostraron que los retenedores directos utilizados con mayor frecuencia fueron el RPI y el RPA con un 70,94%, seguido, por el acción posterior, con un 24,02%, luego, el doble Acker, con un 3,9% y, por último, el Acker con un 1.1%. Llegando a la conclusión de que en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se realiza en un alto porcentaje un diseño adecuado de los retenedores directo, como lo indica la evidencia científica. Palabras claves: Prótesis Parcial Removible (PPR), Retenedores Directos. Abstract The removable partial denture (RPD) is an alternative to resolve the needs of partially edentulous patients. This work had as general objective: To determine the prevalence of direct retainers in class I and II of Kennedy used by 4th year students of the Faculty of Dentistry, University of Carabobo (FOUC) during the period between 2006/2008. It is based on a descriptive research design with a non-experimental field. The population consisted of all medical stories of patients with rehabilitation in Removable Partial Dentures class I and II of Kennedy. The sample was composed of 30% of the stories, to collect data using the technique of indirect observation. The results showed that the direct retainer used most frequently was the RPI and RPA with 70.94% followed by the posterior action with 24.02%, half and half, with 3.9% and, finally, with a 1.1% Acker. The conclusion showed that in the Faculty of Dentistry, University of Carabobo is done in a properly designed high percentage of direct retainers, as indicated by scientific evidence. Keywords: Removable Partial Denture (RPD), direct retainer. Introducción En todas las épocas, el hombre se ha preocupado por la restitución de los dientes perdidos, habiendo realizado ingeniosas formas de hacerlo, logrando así que una gran cantidad de Prótesis Parciales Removibles hayan cumplido de alguna manera el objetivo de devolver a las personas estética, función y fonética. Es así, que cuando la prótesis está correctamente diseñada y bien confeccionada debe ser una restauración enteramente satisfactoria y servir como alternativa para preservar las estructuras bucales remanentes y reemplazar la dentición faltante. (1) En Latinoamérica, a pesar de la relación directa entre la edad y el edentulismo, el número de personas mayores que han preservado su dentición natural ha crecido considerablemente. El número promedio de dientes remanentes puede variar ampliamente en los individuos, según algunos factores tales como: nivel educacional, salario y nivel socio-económico. Dicho esto, es prudente entonces percibir la pérdida de elementos dentarios desde su componente social. Se ha confirmado que los individuos con más bajo índice escolar presentan los más altos índices de edentulismo (2-3) En Venezuela, existe un alto porcentaje de la población con necesidades protésicas, los estudios de la frecuencia con que se presentan los distintos tipos de arcadas parcialmente edentulas revelan que aproximadamente 70% de los casos son prótesis a extensión distal clase I y II de Kennedy (4). En relación a lo planteado, la forma en como se pueden presentar los arcos desdentados es muy variable. La clasificación de Kennedy agrupa los arcos parcialmente desdentados, los cuales se dividen en cuatro clases: a) clase I presentan áreas edentulas bilaterales ubicadas posterior a los dientes naturales. b) clase II presenta un área desdentada unilateral y posterior a los dientes remanentes, en estos casos la prótesis será de tipo dentomucosoportada cuyo soporte esta dado por los dientes pilares y la mucosa que recubre el reborde alveolar remanente, a esto se le conoce también como prótesis a extensión distal. c) clase III presenta un área desdentada unilateral con dientes remanentes anteriores y posteriores a ella. d) clase IV se observa un área desdentada única que atraviesa la línea media y esta ubicada en la posición más anterior, en estos casos la prótesis será de tipo dentosoportada donde el soporte será proporcionado por los dientes pilares. (5) En tal sentido, una prótesis dental (PPR), es un elemento artificial destinado a devolver la estética y funcionalidad dentaria, restaurando también la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y repone las estructuras Periodontales. MacGivney y Mallat, coinciden en que la prótesis parcial removible esta diseñada de manera que pueda ser convenientemente retirada de la boca y reinsertada por el mismo paciente. (6-7) En este mismo orden de ideas, La PPR está conformada por una serie de elementos como lo son, el conector mayor que sostiene todas las partes de la prótesis, estos deben ser muy rígidos, ya que absorben y conducen las fuerzas de la oclusión. (8) Asimismo, el conector menor sirve de enlace entre el conector mayor y el resto de los componentes que constituyen la prótesis, otro aditamento es el retenedor indirecto el cual aporta una retención de tipo mecánica. A su vez, la base, es la parte de la PPR que descansa sobre los rebordes residuales edentulos, donde van instalados los dientes artificiales. Otro elemento importante son los retenedores directos, que de forma activa, aportan retención y mantienen la prótesis en la cavidad bucal, a la vez, evitan que esta, se separe de los dientes pilares y de las bases mucosas, durante la masticación. (8) De igual forma, los descansos o apoyos que son parte del retenedor directo aportan soporte a través del eje longitudinal del diente, evitando que la prótesis se desplace en dirección gingival, por otro lado, la estabilidad será aportada por todas las partes rígidas del retenedor y los planos guías impidiendo el desplazamiento horizontal, a la vez, el retenedor directo debe proporcionar reciprocidad, donde la fuerza ejercida en el diente pilar por el brazo retentivo, debe ser contrarrestada por el brazo reciproco o por un conector menor o una placa, de la misma forma el retenedor debe aportar retención, para ello debe ser capaz de flexionarse a medida que pasa por el ecuador del diente y fijarse en la zona retentiva debajo de este.(9-10) En este sentido, para preservar la salud de los dientes y de los tejidos blandos es necesario diseñar un retenedor que minimicé el daño causado por las presiones y fuerzas que se ejercen sobre los dientes pilares durante su función, las fuerzas son transmitidas a los dientes pilares a través de los retenedores u otras partes de la PPR que entran en contacto con los dientes. (7) Es importante destacar, que en una prótesis removible a extremo libre, la biomecánica es distinta puesto que la prótesis se apoyará simultáneamente en dientes y mucosa. La diferente depresibilidad de la mucosa condicionara una rotación de la base alrededor de una línea de fulcro del diente que vendrá determinada por los topes oclusales más dístales de cada lado. (5) Aunado a esto, van a existir tres ejes de rotación, en los cuales la PPR a extensión distal va a realizar sus movimientos. Según McGiveney (6) la primera, es la rotación en torno a la línea del fulcro o movimiento horizontal, que pasa a través de los pilares mas posteriores, cuando la base protésica se mueve verticalmente hacia los rebordes residuales de soporte o apartándose de estos, la segunda, es la rotación en torno de un eje longitudinal cuando la base de extensión distal se mueve en dirección rotacional alrededor del reborde residual y, la tercera, es la rotación alrededor de un eje vertical imaginario situado cerca del centro del arco dentario, este movimiento ocurre en condiciones funcionales, cuando son impartidas a la prótesis fuerzas oclusales diagonales y horizontales. Los movimientos anteriormente descritos, van a generar fuerzas de tipo palanca sobre el diente pilar, las cuales pueden ser lesivas. Mallat D y Mallat C. (7) describen, 3 tipos de palanca de primera, segunda y tercera clase. Partiendo de estas ideas, todo lo que queda por delante del fulcro se dirige hacia arriba y adelante, si la punta retentiva se sitúa por delante del tope oclusal se desplazara hacia arriba con lo que tropezara con el ecuador dentario y favorecerá la distalización del diente pilar, creando una palanca clase I, la cual es generada por el retenedor circunferencial tipo Acker o I y, es la más dañina. Sin embargo, si se sitúa la punta del brazo retentivo por detrás del tope, esta se desplazara hacia abajo y adelante, por lo que se separa del diente y no le trasmitirá fuerzas torsionales por la rotación creándose una palanca de tipo II la cual es la más favorable, Por lo tanto los elementos de la prótesis deberán neutralizar las fuerzas lesivas que se generan. (7) En este sentido, es un principio básico colocar siempre el tope oclusal en la zona adyacente al tramo edentulo, ya que, hay que evitar que el alimento penetre entre el diente y la prótesis. Ahora bien, cuando se trata de PPR a extremos libres es preferible desplazar el tope a la zona mesioclusal, ya que, si el tope o apoyo se coloca en distal, aunque descanse sobre una superficie perpendicular al eje mayor dentario, desplazará el diente hacia distal, separando el diente pilar, del diente adyacente, provocando la pérdida del punto de contacto mesial; además, se alterarán las relaciones de la prótesis con todas las estructuras dentarias con las que entre en contacto. En cambio, al situar el tope en mesial, se mesializará el diente pilar. Así, se convertirá esta fuerza en un factor favorable, porque, ayudará a mantener cerrado el punto de contacto mesial y el desplazamiento quedara frenado por el diente adyacente. (7) Por otro lado. Está comprobado que la fuerza aplicada sobre la prótesis va a producir un movimiento sobre el diente de 0.1mm, mientras que en la mucosa que recubre el reborde óseo residual el movimiento va a hacer 4 a 20 veces mayor, es decir, 0,2 a 0,4 mm, esta situación va a ser diferente para el maxilar, porque presenta un mayor soporte dado por el paladar y por los rebordes alveolares residuales más grandes y anchos que los de la mandíbula. (11) Partiendo de lo expuesto en el contexto anterior, Sánchez y colaboradores, determinaron que el retenedor directo más conveniente para el diseño de una PPR a extensión distal es el retenedor RPI (R: descanso mesial, P: placa proximal distal, I: barra en I), (12) pues, posee una mínima cobertura del tejido dentario y permite la estimulación fisiológica de la encía y satisface los requisitos del diseño adecuado de un retenedor. Sin embargo, en su investigación reporta que el retenedor circunferencial o de Acker es el más utilizado en todas las clases de Kennedy y, llama la atención que en los casos clase I y II de kennedy el retenedor de acción posterior y el gancho Acker fueron los más utilizados. (13) Asimismo, En un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.) en 1995 se observó que 67% de la población estudiada requiere algún tipo de prótesis dental, afirmando que el predominio de necesidades protésicas se encuentra en el sexo femenino y en la edad comprendida entre los 25 y 44 años; asimismo demostró que la máxima demanda la constituyen la PPR seguida de las Prótesis Fija y en menor proporción la Prótesis Totales. (14) Por lo que, se evidencia que el cuadro de necesidades protésicas no ha variado en las últimas décadas, posiblemente debido a las características de la atención odontológica en el país, donde se ha observado una desigual distribución de la atención odontológica en base a los estratos sociales, la carencia de políticas de salud efectivas y donde predomina un modelo de atención curativo. (14) Si a esta situación, se le suma el aumento de la expectativa de vida en el país, la cual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 1997 fue de 73 años y la esperada para el 2025 es de 77 años, es lógico inferir que en Venezuela se mantendrá un alto porcentaje de la población con necesidades protésicas, siendo la PPR una buena alternativa de tratamiento. (14) En tal sentido, la presente investigación tuvo como propósitos, 1) Determinar los tipos de retenedores directos utilizados por los estudiantes de 4to año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en una PPR clase I y II de Kennedy mandibular en el 2006/2008. 2) Establecer una comparación entre los retenedores directos de mayor uso según la literatura y los retenedores directos empleados por los estudiantes de la FOUC. Materiales y Métodos La presente investigación es de tipo descriptiva, transversal o transeccional y con un diseño De campo no experimental. (15) La población estuvo conformada por 310 pacientes que acudieron al área de Prostodoncia y Oclusión en el periodo 2006-2008, con necesidad de rehabilitación protésica clase I y II de kennedy mandibular. De allí, se seleccionó una muestra de 93 pacientes, seleccionados de forma aleatoria simple, que representan 30% del total poblacional. La técnica empleada para la recolección de datos fue la observación indirecta, y el instrumento utilizado fueron las historias clínicas realizadas sobre los pacientes que requieren ser rehabilitados con Dentaduras Parciales Removibles clase I y II de Kennedy mandibular o extensión distal mandibular por los estudiantes de la asignatura Rehabilitación Protésica y Oclusión que se imparte en el cuarto año de la carrera en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo durante el periodo 2006/2008. Resultados Una vez recopilado los datos se procedió a clasificarlos, codificarlos, y tabularlos. Se agruparon las variables de acuerdo a las diferentes categorías establecidas para los propósitos de la investigación, obteniéndose cuadros de distribución de frecuencia, orientados por los objetivos específicos planteados. Tabla Nro. 1 Distribución de los retenedores directos según la clasificación de Kennedy utilizados en casos de P.P.R a extensión distal en la asignatura Rehabilitación Protésica y Oclusión durante el periodo 2006/2008. Se evidenció que en los casos de P.P.R. clase I y II de Kennedy mandibular el retenedor directo utilizado con mayor frecuencia es el RPI, seguido del RPA, con un valor de 70,94% seguido en un menor porcentaje el retenedor acción posterior con un 24,02%, doble Acker con un 3,9% y retenedor circunferencial tipo Acker con un 1.1% Discusión En la presente investigación se evidenció que los retenedores directos más utilizados fueron el RPI y el RPA. Situación que se corresponde con lo reportado en la literatura, donde muchos autores (5-6-8-12-16) coinciden en que este tipo de retenedor es él de primera elección en P.P.R. a extensión distal. Por otro lado, se evidenció que el retenedor acción posterior es utilizado en un menor porcentaje, así como también, el retenedor circunferencial doble Acker, sin embargo, se sigue utilizando el retenedor circunferencial Acker, el cual, no cumple con la biomecánica indicada para el diseño en PPR a extensión distal, Este retenedor se presentó en un porcentaje del 1.1% de la muestra. Muchos autores, coinciden, que el retenedor de Acción Posterior es el menos indicado para una P.P.R. a extensión distal, debido al hecho de que no provee de liberación de tensiones al diente pilar, pues, es él, quien ejerce mayor concentración de tensiones en las estructuras de soporte (10-12-16-17-18). Sin embargo, García y Olavarría (2005) (19) contradicen lo escrito anteriormente y afirman que el retenedor acción posterior si está indicado en P.P.R a extensión distal colocando el apoyo por mesial para crear de esta manera una palanca tipo II, esta aseveración confirma el uso de este retenedor en el diseño de PPR a extensión distal en la FOUC, el cual, presento con un porcentaje de 24,02%. En el mismo orden de ideas, estudios realizados en la Facultad de Odontología de la U.C.V., referente al uso de retenedores directos en el diseño de P.P.R. a extensión distal, demuestran lo citado anteriormente, ya que, Sánchez y Tarantini, (1993), (20) demostraron que el retenedor de Acción Posterior se indica con mayor frecuencia, que el retenedor RPI. Por otra parte, Sánchez y Troconis (1998) (4), evidenciaron que el retenedor RPI fue utilizado con mayor frecuencia, mientras que el acción posterior fue el retenedor menos utilizado. Esto demuestra, que a lo largo de los años se han producido cambios importantes en cuanto al uso de retenedores directos en PPR a extensión distal. Asimismo, existe un retenedor indicado en el diseño de PPR a extensión distal, llamado equipoise, el cual, no fue encontrado en la muestra revisada, por lo que se infiere que no ha sido indicado por los estudiantes de la FOUC, el mismo, utiliza la cara palatina o lingual del diente pilar, colocando allí un elemento de apoyo más la contención y, la retención por la cara distovestibular. Siendo este retenedor indicado cuando la estética es lo primordial. (19) Conclusiones Los retenedores directos indicados en una PPR a extensión distal, a la vez que aseguran la retención de la prótesis, debe ser capaz de flexionarse, liberando de tensiones al diente pilar, se ha determinado que el retenedor directo RPI es el que satisface los requisitos Biomecánicos del diseño de un retenedor directo, ya que, distribuye mejor las fuerzas o cargas sobre el diente pilar y los tejidos mucosos remanentes. Por lo que se concluye, que los estudiantes de pregrado de cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, orientados por los profesores de la asignatura Rehabilitación Protésica y Oclusión, utilizan los procedimientos y técnicas de diseño adecuados, a la hora de seleccionar el retenedor directo con los requisitos Biomecánico en rehabilitación con Dentaduras Parciales Removibles clase I y II de Kennedy mandibular o extensión distal mandibular según la evidencia científica. Es importante destacar, que se debe estimular y orientar tanto a docentes como estudiantes en la línea de investigación de Prostodoncia y Oclusión en el Área de Rehabilitación del Sistema Estomatógnatico, ya que, a la hora de realizar este trabajo, no se encontró evidencia científica aportada por la FOUC acerca de rehabilitación con Prótesis Parciales Removibles clase I y II de Kennedy mandibular, y, toda la bibliografía consultada fue externa, siendo esto una desventaja para los estudiantes a la hora de sustentar una investigación. De acuerdo a esto se ratifica la validez de estudios de este tipo, para proveer información a los programas de pregrado, postgrado y educación continua. Referencias Bibliográficas 1. Canache, N. (1990) Diseño de Dentaduras Parciales Removibles con bases a extensión distal y retenedores extracoronales. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Odontología postgrado de Prostodoncia. Caracas, Venezuela. 2. Ribeiro, G. A saúde oral do idoso. 2004. Jornal <http://www.jornalexpress.com>. [Consulta: 20 de enero del 2009]. Express. De: 3. Flemming, C; Torres, S; Marino, M. Perfil epidemiológico da cárie e do uso e necessidade de prótese na população idosa de Biguaçu, Santa Catarina. Rev Bras Epidemiol 2004. 4. Sánchez, A., Troconis, I., Di Geronimo, M. (1998) Necesidades protésicas de los pacientes que asisten a la Facultad de Odontología de la U.C.V. Acta Odont Venez 5. Dr. Quintero A. (año 2000) Análisis y Diseño Biomecánico de la restauración Parcial Removible. (1ª ed) Bogotá Colombia Ediciones Monserrate LTDA. 6. McGiveney, G. y Carr, A. (2004) McCraken Prótesis Parcial Removible (10ª ed.). Buenos Aires. Argentina editorial medica panamericana. S.A. 7. Mallat, D. y Mallat, C. (2004) Prótesis Parcial Removible y Sobredentaduras, Madrid España. Editorial EDIDE, S.L. 8. Fernández D. (1992) Protesis Parcial Removible. (1ª ed.) Caracas Venezuela. Editorial Actualidades Medico Odontológicas Latinoamérica, C.A 9. Mallat Ernest, keogh. T (1998) Prótesis Parcial Removible clínica y laboratorio Madrid España. Editorial Harcourt brace. 10. Krol, A. (1981). Removable partial denture. Outline syllabus. Bookstore University of the San Francisco Ca. 11. Boucher, L., Renner, R. (1984) Rehabilitación del Edéntulo Parcial. Editorial Interamericana. Mexico. 12. Krol, A. (1973). Retenedor de gancho R P I y sus modificaciones. Clínicas Odont Nort. 13. Sánchez, A. (1997) Consideraciones Periodontales y Biomecánicas en el diseño de retenedores directos de prótesis parciales removibles a extensión distal. Universidad central de Venezuela, Facultad de Odontología postgrado de Prostodoncia. Caracas, Venezuela. 14. Sánchez A. La Prótesis Parcial Removible en la práctica odontológica de Caracas, Venezuela. Acta Odontológica Venezolana. (1999) 37(3):123-135 15. Hernández, R., Collado C., Lucio P. (2003) Metodología de la Investigación (3ª ed.). México, D.F. Editorial McGraw-Hill interamericana. 16. Kratochvil, F., Caputo, A. (1974) Photoelastic analysis of pressure on teeth and bone suporting removable partial denturs. J. Prosthet. Dent. 32: 52 - 61. 17. Thompson, W., Kratochvil, J., Caputo, A. (1997) Evaluation of photoelastic stress patters produced by various design of bilateral distal extensión removable partial denture. J. Prosthet. Dent. 38: 261 - 73. 18. Chou, T., Caputo, A., Moore, D., Xiao, B. (1989). Photoelastic analysis and comparison of force transmission characteristics of intracoronal attachments with clasp distal extension removable partial denture. J. Prosthet Dent. 62: 313 - 19. 19. García J. y Olavarria L. (2005) Diseño de Protesis Parcial Removible. Valparaíso, Chile editorial Amolca. 20. Sánchez, A., Tarantini, M. (1993) Frecuencia de los tipos de maxilares parcialmente edéntulos y diseños indicados para su tratamiento con prótesis parcial removible en la U.C.V. Acta Odont Venez.