yramirez.pdf

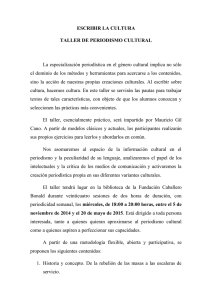

Anuncio