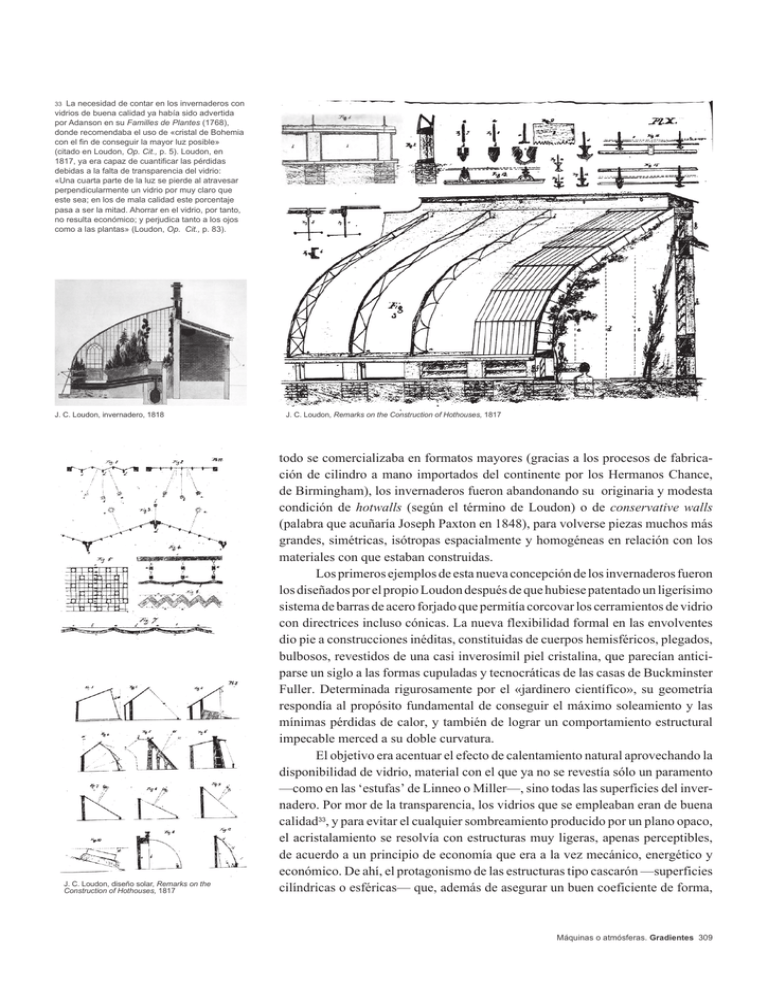

Eduardo Antonio Prieto Gonzalez 4

Anuncio