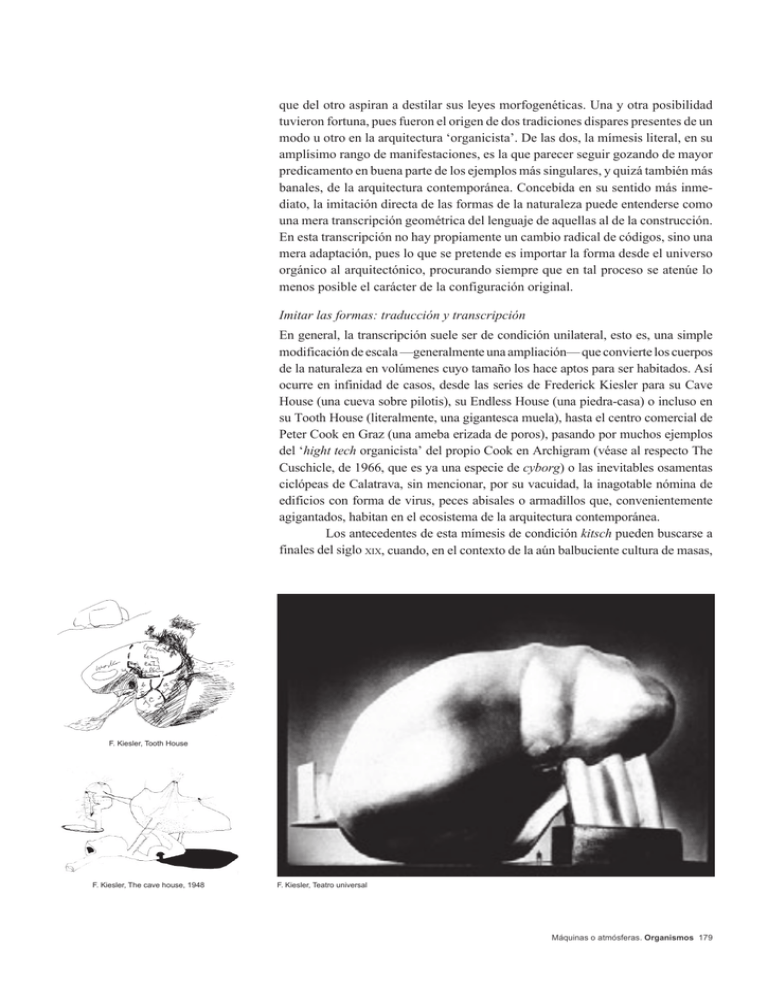

Eduardo Antonio Prieto Gonzalez 3

Anuncio