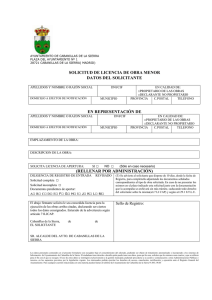

Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra

Anuncio