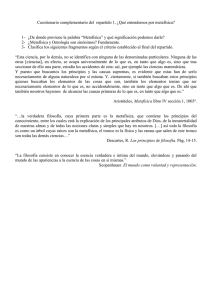

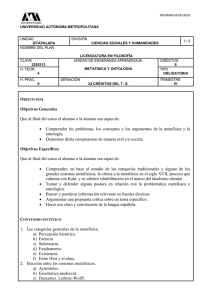

filosofia-de-la-naturaleza-ciencia-y-cosmologia-9786071624062 compress

Anuncio