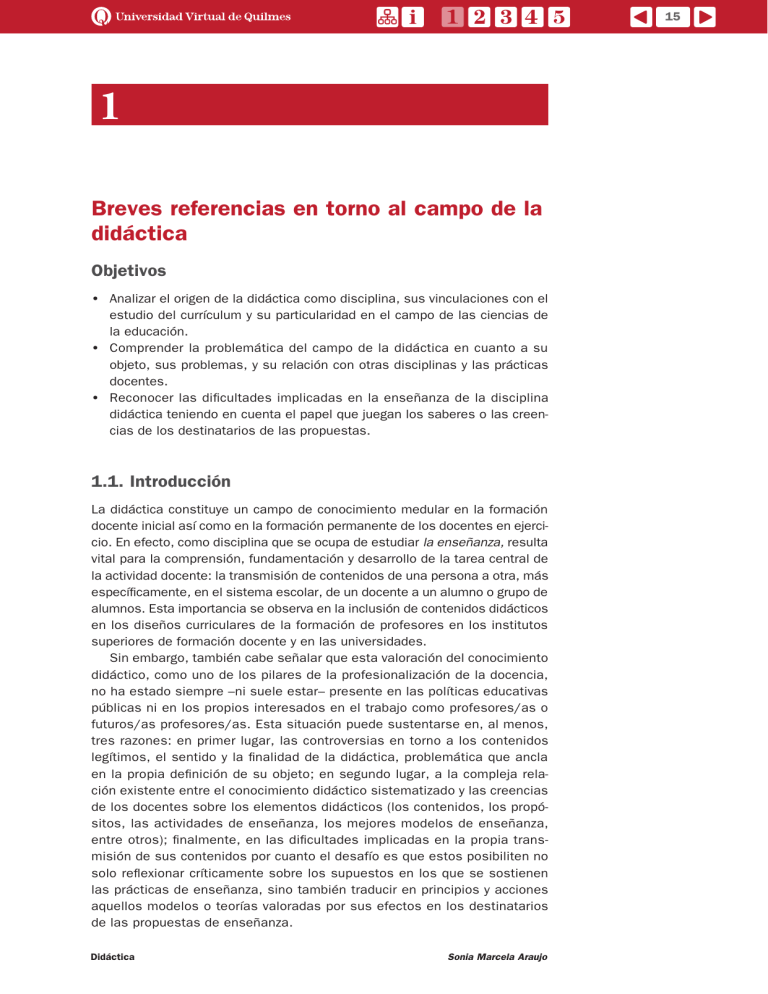

15 1 Breves referencias en torno al campo de la didáctica Objetivos •• Analizar el origen de la didáctica como disciplina, sus vinculaciones con el estudio del currículum y su particularidad en el campo de las ciencias de la educación. •• Comprender la problemática del campo de la didáctica en cuanto a su objeto, sus problemas, y su relación con otras disciplinas y las prácticas docentes. •• Reconocer las dificultades implicadas en la enseñanza de la disciplina didáctica teniendo en cuenta el papel que juegan los saberes o las creencias de los destinatarios de las propuestas. 1.1. Introducción La didáctica constituye un campo de conocimiento medular en la formación docente inicial así como en la formación permanente de los docentes en ejercicio. En efecto, como disciplina que se ocupa de estudiar la enseñanza, resulta vital para la comprensión, fundamentación y desarrollo de la tarea central de la actividad docente: la transmisión de contenidos de una persona a otra, más específicamente, en el sistema escolar, de un docente a un alumno o grupo de alumnos. Esta importancia se observa en la inclusión de contenidos didácticos en los diseños curriculares de la formación de profesores en los institutos superiores de formación docente y en las universidades. Sin embargo, también cabe señalar que esta valoración del conocimiento didáctico, como uno de los pilares de la profesionalización de la docencia, no ha estado siempre –ni suele estar– presente en las políticas educativas públicas ni en los propios interesados en el trabajo como profesores/as o futuros/as profesores/as. Esta situación puede sustentarse en, al menos, tres razones: en primer lugar, las controversias en torno a los contenidos legítimos, el sentido y la finalidad de la didáctica, problemática que ancla en la propia definición de su objeto; en segundo lugar, a la compleja relación existente entre el conocimiento didáctico sistematizado y las creencias de los docentes sobre los elementos didácticos (los contenidos, los propósitos, las actividades de enseñanza, los mejores modelos de enseñanza, entre otros); finalmente, en las dificultades implicadas en la propia transmisión de sus contenidos por cuanto el desafío es que estos posibiliten no solo reflexionar críticamente sobre los supuestos en los que se sostienen las prácticas de enseñanza, sino también traducir en principios y acciones aquellos modelos o teorías valoradas por sus efectos en los destinatarios de las propuestas de enseñanza. Didáctica Sonia Marcela Araujo 16 En esta primera unidad, serán abordados dos ejes centrales que, como síntesis inicial, pretenden realizar la apertura al resto de las unidades que componen la Carpeta de trabajo: la problemática del campo de la didáctica en el entramado de las ciencias de la educación y la compleja relación de los docentes con el saber didáctico, lo cual contribuirá a sentar las bases para encarar el estudio de la materia y comprender muchas de las actividades que serán incluidas a lo largo de este material. 1.2. La didáctica en el campo de las ciencias de la educación El “aplicacionismo” surge de la aplicación de resultados psicológicos, sin la presencia de una auténtica mediación o transformación de sus aportes, en el campo de la didáctica. Esta perspectiva quita autonomía y especificidad a la reflexión didáctica y la hace depender de la psicología. La didáctica forma parte del campo de las ciencias de la educación y, como no podía ser de otra manera, está atravesada por la peculiaridad, la particularidad y la problemática de este ámbito de conocimientos más amplio. Cabe destacar, sin embargo, que en ella confluye, de una manera peculiar, cierta especificidad que es preciso atender para comprender la problemática propia. En primer término, en la didáctica están presentes y se conjugan cuestiones nodales desde el punto de vista epistemológico: el problema de la relación entre la teoría y la práctica y de las vinculaciones entre las dimensiones explicativa, propositiva y del “deber ser” en el campo de la educación. En segundo término, y paralelamente a lo anterior, a diferencia de otras ciencias que a su vez toman a otras ya constituidas como base para el análisis del fenómeno educativo –como la psicología, la sociología, la economía, la administración, la historia, por ejemplo–, la didáctica es propia y específica del campo de las ciencias de la educación, aun cuando se constituya teniendo en cuenta los aportes brindados por otros saberes científicos. Como campo multidisciplinar, en las ciencias de la educación se da la presencia de “una segunda disciplinarización” en tanto se edifican sobre un conjunto de saberes previos en torno a ámbitos disciplinares o profesionales previamente constituidos en respuesta a determinadas demandas socioprofesionales o político administrativas. Al mismo tiempo abarcan otras disciplinas, como la didáctica y la pedagogía, que comparten la educación como objeto único irreductible, esto es, no son producto de una segunda disciplinarización (Bolívar, 2008). En el caso particular de la didáctica, su temprana institucionalización se dio con Didáctica Magna, obra que Juan Amós Comenio escribió a mediados del siglo XVII. En efecto, no se configuró sobre la base de otra matriz disciplinar, aun cuando ha habido orientaciones que lo han intentado, como el caso del “aplicacionismo”, esto es, la didáctica como aplicación de la psicología del aprendizaje y del desarrollo, o como derivación de esta última. Esta situación en parte obedece a que, como se verá cuando se desarrolle el concepto de enseñanza en la unidad 2 toda propuesta didáctica implica la adopción explícita o implícita de una concepción de aprendizaje y del desarrollo de los conocimientos, lo cual supone un análisis atento del alcance y las limitaciones respecto del aporte que las teorías del aprendizaje y del desarrollo pueden realizar a la didáctica. Según Alicia Lenzi (1998), el “aplicacionismo” surge de una interacción entre psicología y didáctica que, si bien es imprescindible, en este caso se desvirtúa. Señala como ejemplos la sustitución de la enseñanza de contenidos escolares en el currículum de nivel inicial, en las décadas de 1970 y 1980, por nociones operatorias, como clasificaciones, seriaciones, etc. También indica Didáctica Sonia Marcela Araujo 17 que se ha recomendado como enseñanza la ejercitación de pruebas operatorias para generar las nociones anteriores. En el caso de Márquez (1983), se evidencia una dependencia de la didáctica respecto de opciones explícitas de carácter psicológico y epistemológico, pues el sustento en una teoría psicológica del aprendizaje es una condición para que la didáctica sea una ciencia. En palabras del autor, la acción docente que carece de un fundamento psicológico es “ciega y mecánica”, dado que el educador sabría cómo debe actuar, pero no por qué debe hacerlo de ese modo. El trabajo docente se convierte en una actividad “racional, consciente y científica” cuando se advierte la vinculación existente entre el obrar práctico y el fundamento psicológico. Sostiene, además, que la interrelación de la psicología y la didáctica ha provocado que la evolución de la segunda haya estado determinada por el avance de la primera. Márquez propone una didáctica operatoria sustentada en los aportes de la psicología y de la epistemología genética que sintetiza las ideas de Jean Piaget acerca del aprendizaje de las estructuras lógicas, y deduce “de tales ideas las consecuencias didácticas fundamentales, los principios metodológicos básicos resultantes de dicha concepción” (Márquez, 1983:112). En el siguiente párrafo quedan expresadas las ideas indicadas. CC Concebida la moderna didáctica como una ‘técnica de la dirección del aprendizaje’, es evidente que su progreso se encuentra fuertemente condicionado por los resultados de la Psicología y de la Epistemología Genética. En la medida en que la Didáctica se base en conclusiones válidas provenientes del campo de ambas disciplinas, su acción ganará en efectividad, evitará las improvisaciones, las búsquedas, los ensayos empíricos, en una palabra, se hará científica. Toda Didáctica ha derivado, consciente o inconscientemente, de una Psicología. En realidad, está ligada a una concepción psicológica y filosófica. La Didáctica tradicional y la de la escuela activa se basan, como es obvio, en concepciones psicológicas divergentes, siendo tal divergencia histórica explicable por el progreso y la evolución lógica de la Psicología. Las variaciones en la concepción de los procesos del aprendizaje se proyectan en la estructura metodológica. (Márquez, 1983:109-110) En síntesis, Márquez realiza una opción explícita de la teoría de Jean Piaget para la explicación de la inteligencia y el aprendizaje, y propone una didáctica operatoria como una derivación de la explicación del aprendizaje entendido como proceso de asimilación y acomodación. El cómo enseñar o la derivación técnica en la enseñanza está configurada en la misma explicación acerca del aprendizaje. 1. Antes de analizar el apartado que sigue proponemos responder las siguientes cuestiones cuyo propósito es actualizar algunos aspectos fundamentales aprendidos durante la formación inicial o la formación en ejercicio sobre la disciplina. Cabe aclarar que no se trata de emitir un juicio acerca de cuánto sabe sobre didáctica. Más bien, y asentado en KK Didáctica Sonia Marcela Araujo En este caso también se define la didáctica como una técnica, postura que será cuestionada por diversos autores. Asimismo, se establece una relación entre concepción de aprendizaje y métodos de enseñanza que de igual forma será problematizada. 18 el supuesto de que quien aprende no es una “tábula rasa”, se pretende recuperar, actualizar y hacer explícito el conjunto de saberes en torno al objeto que se intenta enseñar, puesto que es desde estos saberes o creencias que se asigna sentido y significado al nuevo conocimiento. a. ¿Qué es para usted la didáctica? ¿Cuál cree que es su aporte para el desarrollo de la enseñanza? b. Intente recordar los autores que estudió durante su proceso de formación como docente y en otras instancias de actualización. c. Realice una lista de las temáticas abordadas y sintetice la idea que se formó de la disciplina a partir de su tratamiento. d. Enumere las disciplinas del campo pedagógico a las que se hacía alusión para fundamentar la reflexión y la intervención didáctica. Es importante conservar este material por dos motivos. Primero, será un referente con el cual se confrontará el análisis de las temáticas que serán introducidas en las diferentes unidades del curso. Segundo, permitirá realizar una autoevaluación respecto de la perspectiva desde la cual fue enseñada la disciplina durante la formación, y de las continuidades y rupturas con las diferentes ópticas aquí incluidas. 1.3. Acerca del origen de la didáctica Para comprender las particularidades de la didáctica, es preciso rastrear sus orígenes, puesto que los problemas epistemológicos que la atraviesan hunden sus raíces en la historia. Y en el caso de la didáctica resulta necesario remitirse al siglo XVII, en el cual la exigencia de fijar nuevos métodos, rigurosos y fecundos, que caracterizaba a la filosofía de la época fue también una particularidad que atravesó el campo de la pedagogía. Como fue señalado en la introducción de la carpeta, la disciplina surgió de la mano de Juan Amós Comenio en el marco de la reforma religiosa en materia de educación de ese momento. Comenio fue un clérigo que perteneció a la Unidad de Hermanos Moravos –orden religiosa de inspiración husita–, preocupado por la universalización del mensaje divino, por la lectura de la Biblia y por la moralización de amplias masas de la sociedad (Dussel y Caruso, 1999). Cabe señalar que, aunque no fue luterano, recibió la influencia del más avanzado luteranismo alemán a través de figuras como Alsted, Ratke y Andrea, y asumió, como ellos, la necesidad de reformar a fondo la enseñanza (Abbagnano y Visalberghi, 1964). Wolfgang Ratke (1571-1635) suele ser considerado como un antecedente importante de la obra de Comenio, a tal punto que algunos de los principios formulados por él fueron la base para una pedagogía posterior: la necesidad de un método universal fundado en la gradualidad y reiteración del ejercicio práctico, la importancia y prioridad de la enseñanza de la lengua nacional, la necesidad de una instrucción básica universal y la reacción contra el puro ejercicio de la memoria en la educación. Juan Enrique Alsted (1588-1638), profesor de filosofía en la Universidad de Herborn, compuso también una didáctica que incorporó en una gran enciclopedia. “La didáctica –escribe– no es más que el método de estudio y es igualmente necesaria a todos los que estudian, así como al navegante le es nece- Didáctica Sonia Marcela Araujo 19 saria la carta náutica, al arquitecto la escuadra y el compás, y al viandante la piedra millar” (Alsted, citado en Abbagnano y Visalberghi, 1964:301). Propone una organización de las escuelas de todos los grados, donde plantea la posibilidad de que los jóvenes bien dotados estudien en los gimnasios en vez de hacerlo en las escuelas populares, a expensas de sus comunidades de origen. Juan Valentín Andrëa (1586-1654) fue un teólogo luterano que se dedicó a intentar reformar las escuelas a partir de una severa crítica de sus métodos y contenidos. Su obra más famosa es aquella en la que describe la isla imaginaria de Christianapolis, bosquejando la escuela cristiana ideal, donde religión, lenguas y ciencias se aprenden con natural interés porque las enseñan maestros entrenados y conocedores del espíritu infantil. La citada obra de Comenio, Didáctica Magna, primeramente publicada en checo en el año 1632 y luego en latín en 1640, funda la didáctica escolar moderna sobre la base de la valorización del método y el orden. Así, en el inicio mismo del texto se indica: CC DIDÁCTICA MAGNA que expone el artificio universal para enseñar a todos todas las cosas, o sea, modo cierto y exquisito para todas las comunidades, plazas y aldeas de cualquier reino cristiano, de erigir escuelas de tal naturaleza, que la juventud toda, de uno y otro sexo, sin exceptuar a nadie, pueda ser reformada en las costumbres, educada en la piedad e instruida durante los años de la pubertad en todo aquello que hace relación a esta vida y la futura con brevedad, agrado y solidez. (Comenio, 1922:2) Comenio consideraba la naturaleza como expresión de la Divinidad, y su método –o artificio universal– se fundamentó en el orden de esta. Sobre esta base, en relación con la enseñanza, recomendó que: C I. Haya un solo y mismo método para enseñar las ciencias; uno solo y el mismo para todas las artes; y uno solo e idéntico para todas las lenguas. II. En cada escuela se siga el mismo orden y procedimiento en todos los ejercicios. III. En cuanto sea posible, sean iguales las ediciones de los libros en cada materia. De este modo, con facilidad y sin dudas, se efectuarán todas las cosas. (Comenius, 1986:153) Junto a este método de enseñanza se instala el problema de la atención y la motivación, pues se oponía a las enseñanzas que estaban en contra de la voluntad del niño y del castigo como método educativo. De modo que enunció una serie de principios destinados a que los alumnos aprendan con “facilidad” y “agrado” (Dussel y Caruso, 1999). Didáctica Sonia Marcela Araujo 20 CC Siguiendo las huellas de la Naturaleza, hallaremos que fácilmente puede instruirse a la juventud si: I. Se comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia. II. Se actúa con la debida preparación de los espíritus. III. Se procede de lo general a lo particular. IV. Y de lo más fácil a lo más difícil. V. Si no se carga con exceso a ninguno de los que han de aprender. VI. Y se procede despacio en todo. VII. Y no se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por su edad o por razón del método. VIII. Y se enseña todo por todos los sentidos actuales. IX. Y para el uso presente. X. Y siempre por un solo y mismo método. (Comenius, 1986:138). Comenio es considerado un precursor del “globalismo” y de la “lección de cosas”. En efecto, en el caso del globalismo, “enseñar a todos y totalmente”, en donde “totalmente” significa que los niños perciben antes lo general que lo particular, y la insistencia en la importancia del orden cósmico y en que las cosas suelen ser comprendidas dentro de dicho orden. Con respecto a la opción sensualista, criticó la escuela anterior a él, en la que se anteponían las palabras a las cosas, la narración verbal a la inspección de las cosas, la intuición y la demostración sensual (Fernández Enguita, 1986:13). Sin embargo, también señaló que cuando “las cosas” no fueran accesibles a la experiencia directa podría recurrirse a las imágenes, lo cual explica la producción e importancia del Orbis Pictus. PARA AMPLIAR Para conocer imágenes del Orbis Pictus, le sugerimos consultar: http://www. uned.es/manesvirtual/Historia/HistIndex.html. Allí se encuentra un conjunto de documentos, fuentes y testimonios históricos sistematizados y publicados en el Centro de Investigación MANES (Manuales Escolares) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuyo objetivo principal es la investigación de los manuales escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante los siglos XIX y XX. AA LECTURA RECOMENDADA RR Aguirre Lora, M. (2001), “Enseñar con textos e imágenes. Una de las aportaciones de Juan Amós Comenio”, en: Revista electrónica de investigación educativa, México, vol. 3, n.º 1, 2001. Disponible en: http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/HistIndex. html. Consulta: 03-05-2012. Otra novedad del método fueron la globalidad y la frontalidad que iniciaron la denominada enseñanza tradicional caracterizada por un docente que expone frente a los alumnos que escuchan y obedecen, y se constituye en el responsable último de la atención de los alumnos. Didáctica Sonia Marcela Araujo 21 Como se evidencia en el índice del libro, hacia el final de la obra de Comenio se encuentran los métodos que propone para la enseñanza. El capítulo XX se refiere al “Método de las ciencias en particular”, el capítulo XXI al “Método de las artes”, el capítulo XXII al “Método de las lenguas”, el capítulo XXIII al “Método de las costumbres”, y el capítulo XXV al “Método de inculcar la piedad”. Sobre la base del presupuesto de que todo lo que se enseña debe pasar antes por los sentidos, cada capítulo finaliza con un conjunto de reglas para la enseñanza acompañado de ejemplificaciones, que se sustenta en fundamentos expuestos en los capítulos precedentes. A continuación se transcriben las reglas que propone Comenio en el capítulo “Método de las artes” y “Método de las ciencias en particular” con el propósito de poner en evidencia el carácter normativo con el cual se planteó, inicialmente, la disciplina. CC Método de las ciencias en particular I. Debe enseñarse lo que hay que saber. II. Lo que se enseñe, debe enseñarse como cosa presente de uso determinado. III. Lo que se enseñe, debe enseñarse directamente, sin rodeo ninguno. IV. Lo que se enseñe, debe enseñarse tal y como es, a saber: por sus causas. V. Lo que se ofrece al conocimiento, debe presentarse primeramente de un modo general y luego por partes. VI. Deben examinarse todas las partes del objeto, aun las más insignificantes, sin omitir ninguna; con expresión del orden, lugar y enlace que tienen unas con otras. VII. Las cosas deben enseñarse sucesivamente, en cada tiempo una sola. VIII. Hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla. IX. Explíquense bien las diferencias de las cosas para obtener un conocimiento claro y evidente de todas. (Comenius, 1986:203-206) CC Método de las artes Acerca de esto hay que tener en cuenta once reglas: seis respecto del uso, tres en cuanto a la dirección y dos referentes al ejercicio. I. Lo que ha de hacerse, debe aprenderse haciéndolo. II. Siempre ha de haber una forma y norma determinadas para lo que debe hacerse. III. Debe enseñarse el empleo de las herramientas con ellas mismas, no con palabras; esto es con ejemplos mejor que con preceptos. IV. Los ejercicios deben empezar por los rudimentos, no por los trabajos serios. V. Los alumnos deben hacer sus ejercicios sobre materias conocidas. VI. La imitación debe ser al principio muy fiel; después podrá ser más libre. VII. Debe cuidarse que la forma de lo que haya de hacerse sea la más perfecta posible, y así el que haga la imitación. VIII. El intento primero de imitación ha de ser lo más cuidadoso posible, a fin de no apartarse en lo más mínimo del modelo. IX. Los errores deben ser corregidos por el Maestro mismo; pero haciendo notar de paso múltiples observaciones, que llamamos reglas y excepciones de estas reglas. X. La enseñanza completa de un arte abarca la síntesis y el análisis. (Comenius, 1986:209-214) Didáctica Sonia Marcela Araujo 22 Fernández Enguita denomina “metodizadores” a quienes, en los estados alemanes durante la primera mitad del siglo XVII, tenían preocupaciones limitadas sobre la educación, reducidas al método y la organización en el sentido más estrecho, lo cual da cuenta, según el propio autor, de la estrechez de miras general de sus planteamientos. El énfasis en el método articulado con su ideal pansófico de educación ha llevado a afirmar que esta obra de Comenio, Didáctica Magna, como se indicó en la introducción, “contiene un inmenso recetario” en el cual se “destila y se hace explícita una verdadera filosofía o concepción general de la educación” (Fernández Enguita, 1986:13) que lo distancia y diferencia de otros metodizadores que abundaron en la primera mitad del siglo XVII. Según S. Barco (1989), como heredera de una larga tradición pedagógica de las utopías, en los planteamientos de Comenio, la didáctica se presenta como un conjunto de reglas que constituye una prescriptiva disciplinante en la que la vigilancia y la enseñanza de las buenas costumbres y los hábitos sanos remplazan los castigos corporales. El resultado de la búsqueda del método para enseñar todo a todos –producto de la expresión de la razón clásica– dio lugar a que fueran desdeñadas las singularidades y las particularidades para ser acomodadas a las categorías de “el niño”, “la enseñanza”, “el maestro”. En otros términos, el artificio universal, constituido por normas generales y absolutas para gobernar la clase, dejó a un lado sus particularidades, singularidades y, por lo tanto, el valor de la cotidianeidad en la situación didáctica. Como se verá más adelante, relegó el valor del conocimiento de la vida del aula para el logro de una comprensión más acabada y compleja, base necesaria para la intervención didáctica. Cronología de los hitos más importantes en la vida de Comenio* 1592 Nace el 28 de marzo en Uhersky Brod, en la Moravia checa, Jan Amós Komensky, que sería más conocido por su nombre latinizado, Comenius. 1611 Tras realizar sus primeros estudios en Straznice y Prerov –Moravia–, pasa en el curso de este año a las escuelas superiores de Herborn, en Nassau –Alemania–, donde seguirá estudios de filosofía y teología. 1614 Retorna a Prerov y compone sus Gramaticae facilioris praecepta, método de estudio de la gramática latina. 1618 Consagrado sacerdote, se encarga de la parroquia y la escuela de Falnek. 1620-1623 Cambia varias veces de lugar de residencia a causa de la invasión española y la persecución de los reformados. Escribe en este período sus Contemplaciones sobre la perfección cristiana. 1623 Se refugia en Brandys, donde recibe la noticia de la muerte de su esposa y de sus dos hijos, víctimas de la peste. Compone su sátira simbólica titulada El laberinto terrenal y el paraíso del alma. 1625 Continúa El laberinto con la composición del Centrum securitatis. 1627 Fernando II dicta el decreto de expulsión de los habitantes no católicos de Bohemia. 1628 Comenius, junto con alguno de sus compatriotas, se refugia en Leszno, Polonia. 1631 Se edita por primera vez El laberinto, así como la Janua linguarum –La puerta de las lenguas–, nuevo método de lengua latina. Comienza a trabajar en la Didáctica, que será su obra más famosa, y escribe además en esta época su Informatorio de la escuela maternal, texto de enseñanza para el parvulario, y su Núcleo de la Física. 1632 Se publica en checo su Didáctica Magna, obra capital del pensamiento pedagógico. Añade como apéndice a la Janua linguarum un refranero checo, recopilado bajo el título de Sabiduría de los checos antiguos. 1640 Se publica la versión latina de la Didáctica Magna, que lo dará a conocer y asentará su fama de humanista en toda Europa. Didáctica Sonia Marcela Araujo 23 1641 Viaja a Londres con objeto de proyectar una reforma práctica de la enseñanza de las ciencias, a petición del Parlamento inglés. Este intento –relegado al olvido a causa de la guerra de Irlanda– está recogido en su opúsculo Vía lucis –El camino de la luz–, donde aboga por el empleo de un solo idioma docto y comienza a elaborar su utopía pacifista basada en un concierto de naciones. 1642-1648 Se establece en Suecia. Publica en 1643, en Elbing, su Pansophiae diatyposis. 1648 Al amparo de la ocupación sueca vuelve a Lezno, donde permanece hasta 1650. Posteriormente se traslada a Hungría y trabaja en la reforma pedagógica de las escuelas de Transilvania, donde compondrá su Gentis felicitas, a modo de manual del buen gobierno dedicado al príncipe Rakozky, su protector. 1656 Se traslada a vivir a Amsterdam donde recibirá protección oficial, tras perder, en el incendio de Leszno, gran parte de sus bienes así como los manuscritos de su Thesaurus linguae bohemicae –glosario que había venido recopilando a lo largo de toda su vida– y gran parte de los materiales de su proyectada Pansophia. 1657 Aparece su Opera didáctica omnia, editada a cargo del Senado de Amsterdam, donde recoge el conjunto de sus obras pedagógicas hasta entonces elaboradas. 1658 Se publica en Nuremberg su Orbis pictus, que sería el primer método ilustrado de enseñanza para la juventud. 1666 Se publica en Amsterdam su gran tratado político, de corte utopista, titulado De rerum humanarum emendatione. 1667 Publica el tratado Unum necesartum. 1670 Fallece en Amsterdam, el 15 de noviembre. 1935 Se reencuentran en Halle parte de los manuscritos de su Pansophia y de su Pampaedia, perdidos hasta entonces. *Extraída de Comenius, J. A. (1986), Didáctica Magna, Akal, Madrid. 1.4. Currículum y didáctica: separación, integración y complementariedad Así como la didáctica surge como un artificio universal o como un método general para enseñar todo a todos, según Hamilton (1999) en el siglo XVI, con motivo de la Reforma calvinista y el Renacimiento, se produce una nueva reestructuración del saber pedagógico (currículum, didáctica, syllabus, disciplina, catequesis, contenido, etc.) que provocó la emergencia de lo que luego serán dos campos de conocimiento que han seguido caminos separados en el abordaje de las problemáticas del currículum y la enseñanza: el del currículum y el de la didáctica. Surgen dos ámbitos separados de prácticas: a) El del currículum referido a la identificación y ordenación de los contenidos de enseñanza en un orden particular. b) El de la didáctica vinculado a los procedimientos adecuados para hacer eficiente la transmisión de los contenidos a través de diferentes modos de enseñanza. Hasta el siglo XVI no existía la diferenciación entre la actividad de “enseñanza” y “aquello que se enseña”, es decir que las prácticas sociales de enseñanza y el conocimiento transmitido mediante la enseñanza eran sinónimos. La crisis de la escolástica y la implantación de los Studia humanitas significaron la determinación de un currículum –que ya no venía dado solamente Didáctica Sonia Marcela Araujo 24 por los libros conservados– y de un método para aprenderlo. Bolívar (2008), siguiendo los planteamientos de Hamilton, sostiene que se desestabiliza la conexión contenido-enseñanza, puesto que los libros heredados son sustituidos por libros de texto reconstituidos por la invención y uso de la imprenta, lo cual originó el divorcio o separación entre el “cómo enseñar”y “lo que se enseña”. Con el paso del tiempo el primero fue asimilado a la didáctica y el segundo al currículum. En términos de Bolívar: CC El resultado de todos estos cambios en la recomposición de la ‘episteme’ es que, por un lado, quedó determinada como tarea fijar un cuerpo de enseñanzas o contenidos (currículum), junto a ver los métodos mejores para su enseñanza (didáctica). Como es conocido, tratar los problemas educativos de la enseñanza desde la didáctica es propio de los países centroeuropeos. En una práctica centralista de la educación, en efecto, las prescripciones curriculares quedan reservadas a nivel de la administración; la formación metodológica del profesor es principalmente la tarea del campo didáctico. Esto hace que, tal como nos ha llegado el concepto y campo de la didáctica, se ha cifrado principalmente en el cómo metodológico, proporcionando formas para abordar mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, ‘currículum’ ha sido empleado en los países anglosajones, con una política curricular más descentralizada, para referirse –como cuestión previa– al qué enseñar, dentro de un marco amplio para organizar los elementos intervinientes en la educación (Bolívar, 2008:43). Kemmis (1988), de acuerdo con Hamilton y Gibbons, afirma que el término currículum aparece registrado por primera vez en países de habla inglesa en la Universidad de Glasgow en 1633. En latín este término significaba una pista circular de atletismo. Los términos primitivamente empleados para describir los cursos académicos fueron disciplina (utilizado por los jesuitas desde fines del siglo XVI para manifestar un orden estructural más que secuencial) y ratio studiorum (que se refiere a un esquema de estudios, más que a una tabla secuencial de contenidos o syllabus). La palabra currículum acaparó ambas connotaciones, que se combinaron para producir la noción de totalidad (ciclo completo) y de secuencia ordenada (la metáfora del progreso en una carrera de atletismo). Ambas nociones se unieron formando parte de una más amplia transformación de la Universidad de Glasgow, bajo la vasta influencia del calvinismo, en la que se reformó la totalidad del currículum de los estudiantes(especialmente de los predicadores en formación), el cual quedó mejor articulado y más férreamente regulado, con el fin de incrementar el número de predicadores calvinistas formados por la Universidad. La palabra currículum, como término técnico en educación, surge como parte de un proceso específico de transformación de la educación de la Universidad de Glasgow, y luego se extendió, a partir de su uso en Escocia y de la transformación de la enseñanza en ese país, hasta su empleo generalizado. De este modo surgen dos tradiciones: la de la didáctica, de raíz centroeuropea, y la del currículum, de raíz anglosajona. Mientras la didáctica nace en el contexto europeo con Comenio, el pensamiento curricular tiene raíz anglosajona y logra un amplio desarrollo o expresión en el contexto norteamericaDidáctica Sonia Marcela Araujo 25 no, como se planteará en la unidad 2, a principios del siglo XX (Giroux, 1981; De Alba, 1991; Díaz Barriga, 1991). Una diferencia fundamental entre ambos planteamientos, el centro europeo y el norteamericano, es que la propuesta de Comenio –igual que la de los grandes pedagogos europeos, como Herbart, Claparede, Pestalozzi, Freine, Decroly– no es neutral (Camilloni, 1995) por cuanto incluye un conjunto de reglas para la enseñanza que fueron la expresión de los intereses y propósitos de una burguesía en continuo ascenso, es decir, de un proyecto político-social más amplio. En términos del pedagogo mexicano Á. Díaz Barriga, la didáctica nace en el siglo XVII y forma parte del proyecto social (la Reforma) que en la Ilustración y la Enciclopedia conforman el sentido de una educación general, para todos –ricos y pobres, hombres y mujeres, expresará Comenio–, cuya meta es lograr que todos lleguen al conocimiento. Así, la didáctica constituye un elemento básico en la utopía que la modernidad asigna a la escuela (Díaz Barriga, 1998:9). Más adelante se analizará cómo se abandona el compromiso valorativo en aras de la eficacia y la eficiencia en los planteamientos curriculares del mismo modo que en la visión de la didáctica. La crisis de la modernidad, y la actual coyuntura posmoderna, en una disciplina anclada en el programa de la modernidad, provocó la crisis de la didáctica. Por un lado, el modelo pedagógico de integración de las nuevas generaciones en un único orden homogéneo ha sido cuestionado por el reconocimiento de las diferentes identidades culturales e individuales. Por el otro, la narrativa del progreso continuo confía que con la utopía humanista de la emancipación y la metodología de la didáctica es posible alcanzar la igualdad humana. En tal sentido Bolívar sostiene: CC Es, en efecto, cuando accede toda la población a la escuela, cuando entran otras culturas que reclaman su reconocimiento y –en fin– cuando se generaliza el discurso de la ‘diversidad’, cuando la didáctica general empieza a tambalearse (o debe recomponerse) como un método válido para todos. El viejo ideal ilustrado de la bildung, como apropiación de la cultura universal y modulación propia, configurando a un individuo que elige imparcialmente por sí mismo, empieza a quedar –como, entre otros, han visto Adorno o Braudillard– fuera del horizonte. (Bolívar, 2008:49) Así, para Bolívar (2008) si bien la utopía racionalista de lograr la igualdad por la educación, configuradora de la didáctica, y –también– de la escuela pública, ha dejado –para bien o para mal– de ser creíble, como matriz de la modernidad ha sido la base de la reivindicación igualitaria. Cabe destacar que esta propia crisis ha sido afrontada a través de la revisión y articulación de los planteamientos didácticos con otros campos de reflexión. Así se ha sostenido la necesidad de diálogo y de integración de las dos tradiciones, la centroeuropea y la anglosajona, en el campo de la didáctica. Afortunadamente, en la actualidad, se puede observar la inclusión de las reflexiones en torno al currículum en la didáctica. En efecto, el trabajo de indagación y sistematización en torno al currículum, integrado al campo de la didáctica, fue por demás fructífero en el tratamiento de los temas y problemas específicos de la enseñanza. Didáctica Sonia Marcela Araujo En esta carpeta de trabajo se reconoce la importancia de la reflexión en torno al currículum en el campo de la didáctica, motivo por el cual este apartado solamente pretende efectuar una introducción a la problemática de la relación entre currículum y didáctica. La unidad 3 profundizará en algunos de los aportes principales de la perspectiva curricular para la comprensión y gobierno de la enseñanza. 26 Para Davini, el currículum abarca planes y programas que seleccionan y organizan la transmisión de los conocimientos, las condiciones organizativas y materiales de las instituciones, el ambiente y los recursos de enseñanza y las prácticas que se desarrollan en la enseñanza, a través de la acción de los profesores. Esta problemática será desarrollada en profundidad durante el desarrollo de la unidad 3. Según C. Davini (2008), desde una concepción amplia de currículum, la didáctica históricamente ha tenido como ocupación central los distintos niveles de desarrollo del currículum: los criterios para organizar los planes y programas, las diferentes formas de organizar las escuelas y las opciones metodológicas para la práctica de la enseñanza. Según ella, “…será necesario que desde las políticas y desde el currículo se generen las condiciones que permitan potenciar la riqueza de la vida en las aulas produciendo cambios que permitan que los profesores trabajen en equipo, intercambien sus experiencias e innovaciones” (Davini, 2008:69). 1.5. La reconceptualización de la didáctica: intersecciones, aportaciones y delimitaciones en la definición de la identidad La concepción de la didáctica, heredera de la perspectiva de Comenio, ha sido revisada: se cuestionó la reducción de la disciplina a un conjunto de métodos y técnicas de enseñanza ciegas y neutras sin un marco explicativo en el que se asientan que, por un lado, deja sin elementos para comprender los acontecimientos del aula y, por el otro, sin una dirección axiológica que los oriente. Los esfuerzos de reconceptualización de la didáctica se han encontrado con una serie de escollos por cuanto su definición ancla en las particularidades propias del campo de las ciencias de la educación, algunas de las cuales fueron abordadas en el inicio de la unidad. En primer lugar, la visión dominante de la disciplina siempre la ha concebido como la disciplina científica que aporta un conjunto de saberes que dan respuesta a la pregunta acerca de cómo enseñar. Considerada como una técnica de la enseñanza, se enfrenta con problemas propios para fundamentar su estatuto epistemológico, a diferencia de la sociología de la educación o de la psicología del aprendizaje, ambas orientadas a la interpretación y explicación de aspectos parciales de la realidad. En segundo lugar, si bien no es un conjunto de conocimientos vinculados con el cómo enseñar, dado su compromiso con la práctica de la enseñanza, la didáctica enfrenta el desafío de articular los componentes explicativo, normativo y utópico por las características de su propio objeto: la enseñanza. Por último, como todo campo científico con un tipo particular de estructuración, la didáctica no es un ámbito de conocimientos sin pujas ni tensiones. La demarcación de su ámbito de referencia es problemática, y, como disciplina, su legitimidad es erosionada en los procesos de formación y actualización docente. Suele ser desmembrada y remplazada por algunos de sus temas de estudio, como, por ejemplo, el currículum, la evaluación, el planeamiento, la metodología de la enseñanza, entre otros, o por las didácticas específicas que se articulan en torno al qué enseñar. Esta situación, que se observa con bastante claridad en las políticas y propuestas de formación docente, también es visible en la producción que circula en el mercado editorial. Didáctica Sonia Marcela Araujo 27 LEER CON ATENCIÓN J. Gimeno Sacristán (1978) realiza una crítica epistemológica de las ciencias de la educación y, en ella, reconoce como rasgos peculiares la presencia de la heterogeneidad y la dispersión sin una unidad que dé coherencia a todo el conjunto. Esta situación obedece a que han crecido al amparo de otras ciencias auxiliares, pero sin una integración interdisciplinaria en un esquema teórico propio. A diferencia de la perspectiva de análisis de E. Tenti Fanfani, esta posición no introduce la polémica respecto del estatuto epistemológico de las ciencias de la educación sobre la base del estatuto epistemológico de los saberes acumulados, sino que lo hace a partir de las características propias del objeto educación. En este sentido, se trata de una mirada desde la lógica del campo de las ciencias de la educación de tipo descriptivo e interpretativo antes que de una óptica evaluadora de su estatus científico. LL Según J. Gimeno Sacristán, la educación se muestra como reproductora de estados culturales conseguidos y, a su vez, como innovadora de la cultura individual y social. La función innovadora supone admitir que la educación, por cuanto es la encargada de potenciar las capacidades humanas y la cultura, es un objeto abierto. Quiere decir, entonces, que se va captando la esencia del objeto educación a medida que se va desarrollando con la práctica educativa. Esta peculiaridad de las ciencias de la educación hace que sean radicalmente inconclusas, pues la propia práctica de la educación va creando el objeto educación. Así descritas las características propias del objeto, las ciencias de la educación contienen explicaciones sobre la totalidad o partes del objeto educación, se ocupan de configurar una tecnología normativa tendiente a conseguir su objeto propio y, dado su “carácter expansivo”, se proponen aumentar los límites de las capacidades humanas y de la cultura. Para el autor, el esqueleto de las ciencias de la educación está integrado, entonces, por tres componentes: la explicación, la normatividad y la utopía. Solamente se puede aspirar a un conocimiento definitivo del objeto si se lo considera como algo definitivamente configurado, prexistente, reproducible. Si el objeto educativo por configurar se apoya en el conocimiento sobre el objeto configurado, se corre el riesgo de polarizar el contenido de la práctica educativa hacia la faceta reproductora. De manera que el componente valorativo, propio del apartado utópico, y necesario en toda pedagogía, es el encargado de seleccionar los aspectos válidos de los no válidos en la traslación que se haga del componente explicativo al normativo. Las ciencias de la educación suponen la aspiración a un estado que es pretendido, no real, y su tecnología se valida en función de la eficacia que progresa por el camino marcado por el componente que pretende la modificación de la realidad. Si se admite la deducción de la normativa pedagógica de los contenidos científico-explicativos surgidos del análisis de una realidad, presupone la asunción de la realidad vigente como un modelo que se debe propagar tanto como la aceptación del carácter concluido del objeto educación. La siguiente cita sintetiza la postura del autor respecto de la relación entre conocimiento teórico, técnica pedagógica y componente utópico. Didáctica Sonia Marcela Araujo 28 C La fuerza de ese componente utópico es la que debe gobernar la parte del objeto aún no configurado, aunque sea ayudado por los conocimientos teóricos, pero no únicamente por ellos. El conocimiento es base necesaria de la técnica pedagógica, pero no suficiente, porque tienen que incorporar elementos de valor. La técnica pedagógica no es pura técnica, sino una técnica valorada como la más adecuada para algo y en función de valores que sintetizan ciertas aspiraciones. Pero, por esto, no creo que hayamos de calificar a la pedagogía como acientífica, sino que vemos la necesidad de entrever para ella un modelo de cientificidad propio de las ciencias humanas en general, solo que con la particularidad de que se trata de gobernar la creación del objeto que ellas mismas estudian. (Gimeno Sacristán, 1978:165) LECTURA RECOMENDADA RR Para el análisis de la problemática epistemológica del campo de las ciencias de la educación se recomienda la lectura de los siguientes textos. Carlino, F. (1993), “Transformaciones en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA. Un recorrido histórico de algunos problemas actuales”, en: Revista del IICE, n.º 3, pp. 48-58. Tenti Fanfani, E. (1988), “El Proceso de Investigación en Educación – El Campo de la Investigación Educativa en la Argentina”, en: Curso de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, CONICET/Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. Una síntesis de las principales ideas de los autores también puede encontrarse en: Araujo, S. (2006),“Didáctica, investigación e intervención docente”, en: Docencia y enseñanza. Una introducción a la didáctica, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. A partir de la obra de Comenio comienza la tradición de la didáctica como técnica y, según V. Candau, allí estaría el germen de la didáctica instrumental entendida “como un conjunto de conocimientos técnicos presentados de forma universal y, consecuentemente, desvinculados de los problemas relativos al sentido y a los fines de la educación, de los contenidos específicos, así como del contexto sociocultural en el que fueron generados” (Candau, 1989:13-14). La crisis de la didáctica ha sido concomitante a los esfuerzos por redefinir el campo de la didáctica. Si bien la disciplina ha sido fuertemente criticada por su carácter instrumental, por su fuerte énfasis en la transmisión de métodos y técnicas descontextualizadas para ser aplicadas en el aula, la producción en el campo continúa sosteniendo la importancia de su compromiso con la enseñanza, esto es, la centralidad que adquiere la dimensión propositiva – además de la explicativa– en tanto orientadora de la práctica en función de fines legitimados por su valor educativo. En este sentido, en la década de 1990 esta problemática quedó materializada en el texto Corrientes didácticas contemporáneas publicado en 1996, en el que desde diferentes puntos de vista se aborda el objeto de la didáctica general, su relación con las didácticas específicas, la particularidad de la didáctica grupal, la racionalidad subyacente en el pensamiento de R. Tyler y la revisión del concepto de método. Didáctica Sonia Marcela Araujo 29 LECTURA RECOMENDADA RR Para un análisis más profundo que remite directamente a quienes realizaron el replanteo del campo de la didáctica y sus vinculaciones con otras disciplinas, se recomienda la lectura del texto AAVV. (1996), Corrientes didácticas contemporáneas, Paidós, Buenos Aires. En él escriben Alicia W. de Camilloni, María C. Davini, Gloria Edelstein, Edith Litwin, Marta Souto y Susana Barco. Algunas de las ideas de las autoras son expuestas sintéticamente en los próximos apartados. La visión instrumental desde principios del siglo XX, sustentada en el positivismo y en el funcionalismo, significó la obturación de la reflexión sobre los fines de la educación; esta visión provocó un divorcio entre los fines y los medios, y se presentó como un saber signado por la neutralidad axiológica y política. En este sentido, el modelo proceso-producto –o más bien tecnicista– en el campo de la investigación así como la tecnología de la educación en la elaboración de propuestas constituyen claros ejemplos de la perspectiva que se está exponiendo. Esta óptica también ha sido denominada racionalidad técnica, pedagogía por objetivos o perspectiva tecnológica habiendo tenido una incidencia importante en el modo de pensar y desarrollar el currículum y la enseñanza. Veamos cómo expresa esta idea el pedagogo mexicano Á. Díaz Barriga: CC En este tipo de tratamiento [se refiere al instrumental], pareciera que aunque las situaciones sociales vayan modificándose, la didáctica intenta conservar una instrumentación del quehacer pedagógico abstrayéndose de ellas. Una revisión de la historia y más aún de la historia de las formas de enseñanza muestra que estas son el resultado de un momento histórico específico. Por ejemplo, cuando Comenio postula la posibilidad de la educación simultánea, en realidad, a través de ello da concreción a un principio que la revolución burguesa reclama bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. La enseñanza simultánea no es solo un avance metodológico; implica una visión política de la escuela, surge en contra de la enseñanza tutorial de la nobleza feudal (Díaz Barriga, 1991:14). Didáctica Sonia Marcela Araujo La reconceptualización operada en el campo de la tecnología educativa sostiene que probablemente se trate de un modelo tecnicista o tecnocrático antes que tecnológico, pues, desde el momento en que se asume el compromiso ideológico y político, lo más importante es el reconocimiento de los fines que subyacen a las diferentes propuestas de tecnología educativa (Litwin, 1995). 30 LEER CON ATENCIÓN La perspectiva instrumental que considera la didáctica como técnica se puede comprender a partir del análisis de un texto de I. Nérici publicado hacia fines de la década de 1960. Se incluye una referencia a su pensamiento por dos motivos fundamentales: el primero, constituye una fuente que ejemplifica el objeto de la didáctica, su vinculación con otras disciplinas y la relación teoría/práctica desde esta óptica; el segundo, dos de sus publicaciones, Hacia una didáctica general dinámica (1969) y Metodología de la enseñanza (1985), han sido una referencia en la formación de maestros/as y profesores/as. LL C La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humana y social del educando. De un modo más explícito puede decirse que la didáctica está representada por el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, todas las conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz. La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. A su vez, la enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. Luego, en última instancia, la didáctica está constituida por un conjunto de normas y procedimientos destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible (Nérici, 1969:58-59). El texto de I. Nérici citado, Hacia una didáctica general dinámica, es un compendio de didáctica, pues consta de una serie de capítulos que van desde un concepto de educación y una variada gama de objetivos que esta debería perseguir, hasta normas generales de orientación docente, pasando por las etapas escolares, el planeamiento didáctico, la motivación del aprendizaje, los métodos y técnicas de enseñanza, el material didáctico, la disciplina, la verificación del aprendizaje y la ética profesional. En una creciente búsqueda de la pretendida objetividad científica, esta posición derivó hacia la producción de textos centrados en el desarrollo técnico de temáticas propias de la didáctica al margen de la consideración de la problemática de las intencionalidades y las finalidades de la educación. A modo de ejemplificación, y con el propósito de mencionar algunas de esas temáticas, pueden considerarse la elaboración de pruebas objetivas, la programación de la enseñanza, la formulación de objetivos operacionales, la presentación de una variada gama de técnicas y de métodos de enseñanza, entre otras. El interés técnico que subyace a estos Didáctica Sonia Marcela Araujo 31 planteamientos “constituye un interés fundamental por el control del ambiente mediante la acción de acuerdo con reglas basadas en leyes con fundamento empírico” (Grundy, 1991:211). En el marco de esta perspectiva, circuló una serie de textos que constituyeron fuentes de información en la formación de los docentes. Seguramente al lector que haya estudiado la carrera de magisterio o profesorado le resultarán familiares algunos de los siguientes textos y autores: Popham, W. y Baker, E. (1979), Planeamiento de la enseñanza; Popham, W. y Baker, E. (1980), Los objetivos de la enseñanza; Bloom, B. y col. (1979), Taxonomía de los objetivos de la educación; Mager, R. (1973), Formulación operativa de objetivos didácticos; Taba, H. (1977), Elaboración del currículo; Tyler, R. (1973), Principios básicos del currículo; Nérici, I. (1969), Hacia una didáctica general dinámica; Nérici, I. (1985), Metodología de la enseñanza. En nuestro país, como ejemplos de textos utilizados en la formación docente, pueden citarse: Avolio de Cols, S. (1975), La tarea docente; Avolio de Cols, S. y Marti, M. (1970), Planeamiento y evaluación de la tarea escolar; Avolio de Cols, S. (1977), Conducción del aprendizaje. Pero, como ya se señaló, esta disciplina no es un campo en el que primen la cordialidad, el consenso y la ausencia del conflicto entre sus miembros. Por el contrario, como en todo campo de conocimientos, la presencia de disputas entre posturas a las que adscriben quienes forman parte de él, está presente. Así, la corriente o movimiento crítico –que incluye una variedad de posiciones– emergió como una reacción crítica –principalmente, aunque no únicamente– del pensamiento técnico en la didáctica. Sin ánimo de ser exhaustivos, se incluye la enumeración que realiza S. Barco (1996) puesto que reúne una diversidad de autores ubicados en diferentes contextos, y cuya producción ha tenido incidencia en nuestro ámbito: M. Apple, H. Giroux y T. Popkewitz, en los Estados Unidos; M. Young, R. Sharp, W. Carr, en Inglaterra; S. Kemmis y S. Grundy, en Australia; Á. Díaz Barriga, A. Furlán, E. Remedi, De Tezanos, en el contexto latinoamericano; y autores como J. Gimeno Sacristán, Á. Pérez Gómez y J. Contreras Domingo, en España. En la Argentina, Susana Barco puede ser considerada como una de las principales seguidoras de la corriente crítica, y es su trabajo de la década de 1970, ¿Antididáctica o Nueva Didáctica?, el que tempranamente recoge aspectos claves para la reconceptualización de la disciplina. Una de las notas características de este esfuerzo de reconceptualización es la conjunción explícita de la dimensión ideológico-política y la didáctica, lo cual le quita toda pretensión aséptica a la implantación de propuestas de enseñanza. La concepción presentada por la autora en ese momento, y emergente de un contexto histórico-político particular, proponía el análisis de la institución educativa –de sus fines, de la política educativa que la respalda, de los sectores a los que se dirigía, de los recursos materiales y presupuestarios para la educación– tanto como de los contenidos y de la evaluación. A diferencia de la perspectiva instrumental, ejemplificada con la exposición de I. Nérici, los contenidos constituyen un objeto-problema de la didáctica, y no solo un medio para provocar aprendizajes en los estudiantes. En efecto, S. Barco pone en evidencia su carga ideológica así como el enciclopedismo, la fragmentación, su falta de relación y la falta de criticismo con el que se enseñan. Con respecto a la evaluación, su análisis muestra la relación entre esta actividad y las actitudes de dominación que se evidencian en el ejercicio de la práctica del docente. Finalmente, proponía una antididáctica –contraria a Didáctica Sonia Marcela Araujo 32 la anterior–, que significa una didáctica contestataria, concientizadora, estimuladora del espíritu crítico y creador en el trabajo que se realiza cotidianamente en el aula. En la década de 1980, en el artículo Estado actual de la Pedagogía y la Didáctica, S. Barco (1989) realiza un análisis de la disciplina que, remitiendo a su origen, desemboca en la dificultad para definir el objeto de la didáctica. En este sentido, aun cuando considere que podría ser el acontecer cotidiano que es la clase escolar, sostiene que tanto las miradas “micro” como las miradas “macro” suelen resultar limitadas, no solo porque escamotea la relación con la política educativa, la primera, o desconoce la realidad de lo que ocurre en las aulas, la segunda. Ambas miradas se desentienden, además, de los contenidos de aprendizaje, su presentación, articulación, su puesta en formas didácticas. A lo sumo, estos tópicos interesan desde el ángulo de distribución de poderes y saberes, o como tema de una situación interactiva. Según D. Salinas Fernández (1995), desde la década de 1980, y en el contexto español, el discurso elaborado desde el campo de la didáctica experimentó un cambio caracterizado por la aparición de temáticas novedosas, desde diferentes discursos y desde ópticas distintas. Esta diversidad se expresa en los volúmenes I y II, Volver a pensar la educación. Prácticas y discursos educativos, que incluyen los trabajos del Congreso Internacional de Didáctica celebrado en La Coruña del 27 al 30 de septiembre de 1993. En efecto, una mirada al índice muestra que se analizan la función docente, el profesor como práctico reflexivo, la recreación de la cultura, la educación y el trabajo, la diversidad, la escuela, el desarrollo comunitario, el currículum, el papel del alumno en el cambio de la práctica, la formación del profesorado, los recursos tecnológicos, etcétera. Más específicamente el primer volumen “Política, educación y sociedad” organiza un conjunto de trabajos en torno a ejes como Política, filosofía y educación; Cultura y educación, y Trabajo y educación; y el segundo volumen “Prácticas y discursos educativos” hace lo mismo en torno a Racionalidad y utilidad del conocimiento pedagógico, Función de la evaluación y Repensar la función docente. A la ampliación de temáticas abordadas por la didáctica, Salinas Fernández agrega la presencia de cierto relativismo epistemológico que ha dado lugar a un abandono progresivo de la idea de que la teoría, además de describir, criticar, tratar de comprender, etcétera, debería elaborar algún tipo de discurso propositivo razonado para la acción. Esta relativización del discurso didáctico es atribuida al relativismo cultural posmoderno, centrado en la negación sistemática de lo universal o colectivo, con sus correspondientes implicaciones en la deslegitimación del discurso intelectual y del contenido curricular. Se observaría, así, un desplazamiento en cuanto a la finalidad del valor instrumental del conocimiento: a la hipotética potencialidad normativa del conocimiento didáctico, se plantea como alternativa la potencialidad iluminativa, explicativa y transformadora sobre la realidad. Y ello, en opinión del autor, sitúa el discurso didáctico en una posición que podría caracterizarse por dos extremos: por una parte, una especie de renuncia a la regulación de la práctica en el interior del aula, abandonando como objeto el viejo problema del método didáctico; y, por otra, la construcción de un discurso crítico en torno de los procesos de escolarización, como procesos políticos, económicos y sociales. La posición del autor, expresada en sus propios términos, es la siguiente: Didáctica Sonia Marcela Araujo 33 CC Desde esas condiciones de partida, es cierto que la reconstrucción del discurso didáctico debe suponer un proceso de desvelamiento de los verdaderos fines y procesos explícitos y ocultos que tienen lugar en nuestras escuelas, pero ello, en mi opinión, no debe significar una renuncia a la elaboración de un discurso de carácter propositivo, esto es, la defensa de un proyecto de enseñanza que incida en criterios y orientaciones hacia la acción; no solo que ‘puedan ser desarrolladas en la práctica’, sino que tengan valor o potencialidad de provocar una enseñanza de calidad. Porque, de lo contrario, probablemente se siga asumiendo el carácter directivo de las formulaciones administrativas, y el discurso didáctico quede reducido a un papel reactivo (a la contra) con respecto a las mismas (Salinas Fernández, 1995:54). La discusión derivada de la tensión entre una disciplina que se ocupe de la explicación y/o la proyección o proposición de criterios de acción que orienten la intervención didáctica está presente en una parte importante de la producción académica de la década de 1990. Pareciera, entonces, que si bien se abandona la universalización del método y de la prescripción uniforme para el desarrollo de una enseñanza eficaz, existe acuerdo en sostener la necesidad de desarrollar criterios de acción fundamentados en razones teóricas, prácticas y éticas, en el intento por brindar algún tipo de respuesta a las problemáticas y necesidades propias de la práctica pedagógica. Se hará un breve repaso del modo como se plantea el dilema expuesto en algunos autores seleccionados con este propósito. Según J. Contreras Domingo, por ejemplo, uno de los problemas que enfrenta la definición de la didáctica es la dificultad para aclarar y para acordar su objeto de estudio. Y, según este autor, esta no es una cuestión banal por cuanto supone definirse por una forma de entender la naturaleza de la realidad, así como la motivación para aproximarse a esa realidad (¿explicarla?, ¿construirla?, ¿transformarla?). Cuando presenta su definición de didáctica, sostiene que “es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas” (1990:19), incluye dos dimensiones que se requieren mutuamente para su desarrollo científico: la dimensión explicativa y la dimensión proyectiva. En definitiva, para el autor, la justificación de la comprensión de la enseñanza se halla, finalmente, en la elaboración de propuestas guiadas por finalidades que suponen un componente ético y educativo. Las propuestas de realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que justificarse por su valor educativo, y es el debate en torno a los valores un componente central del conocimiento didáctico. De modo que, desde su perspectiva, las propuestas están relacionadas con las opciones valorativas, y no con una normatividad tecnológica derivada de la dimensión explicativa en la que la opción de valor se limita al logro de fines entendidos como “estados finales”. En tal sentido, la enseñanza es entendida como el sistema de comunicación intencional que se produce en el marco institucional de la escuela y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje para acortar la distancia entre las condiciones de realidad y las aspiraciones educativas. Según el autor: Didáctica Sonia Marcela Araujo 34 CC La Didáctica debe mirar tanto el interés por la emancipación individual de los educandos, en la práctica educativa concreta, como el interés por la justicia social y la emancipación colectiva, en su incidencia en la organización, sistematización y justificación de la práctica social de la enseñanza, debido a su lugar como disciplina académica y por su influencia en la legitimación de la enseñanza. [...] Desde ese compromiso práctico orientado por estas ideas de justicia social y emancipación, se concibe de forma más plena la consideración de la enseñanza como estrategia. (Contreras Domingo, 1990:23) LECTURA RECOMENDADA RR Contreras Domingo, J. (1990), “La Didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje”, en: Enseñanza, Currículum y Profesorado. Introducción crítica a la Didáctica, Akal, Madrid, pp. 13-49. En el contexto argentino, M. C. Davini (1996), en una revisión y análisis que justifica la legitimidad de la didáctica general frente a la sustitución por las didácticas específicas, sostiene que la didáctica debería plantearse un mínimo acuerdo que, aun reconociendo que supone marcos teóricos que se deben probar, represente conocimientos públicos, esto es, que puedan ser compartidos y transferidos por diferentes personas. Considera que la orientación técnica de la didáctica, expresada a través de la elaboración de estrategias y técnicas de acción, reconoce fundamentos en el conocimiento producido y en la intencionalidad ético-social de los actores. Se trata de una diferencia fundamental respecto de la tecnocracia, que presenta dichas técnicas y estrategias como ciegas y asépticas. Así, la didáctica, en cuanto bisagra entre la teoría y la práctica, necesitaría la recuperación del discurso de la pedagogía, que, a partir de los aportes de teorías descriptivoexplicativas –escogidas de la sociología del currículum, la psicología del aprendizaje, el análisis institucional–, debería construir un proyecto de política social y cultural, en el campo de la educación, capaz de dar sentido a la proyección en la enseñanza. En este sentido, la tarea de hacer explícito el porqué y el para qué de las propuestas es, para M. C. Davini, un ejercicio necesario para el desarrollo de criterios propios en la docencia. En un texto más reciente, Davini sostiene que la didáctica genera: CC […] conocimientos fuertemente comprometidos con las prácticas intencionales de enseñar, expresados en proyectos, diseños y secuencias metodológicas. En otros términos, no es un conocimiento que busca solo explicar o entender lo que ocurre al enseñar o al aprender, sino que está decisivamente orientado a la acción y comprometido con la construcción de experiencias de enseñanza relevantes. (Davini, 2008:58) En el marco de la perspectiva anterior, Davini sostiene que la base normativa no implica entender el conocimiento didáctico como un mero conocimiento técnico o una lista simplificada de prescripciones. Se trata de estructuras Didáctica Sonia Marcela Araujo 35 teórico-interpretativas, metodológicas y de acción, apoyadas en valores y concepciones pedagógicas, el conocimiento disponible por las investigaciones y las prácticas concretas. Según A. Camilloni (1996:22) “… el campo de la didáctica es reconocido y demarcado por los didactas, pero es un campo difícilmente reconocido por otras disciplinas”. Es frecuente que, por ejemplo, no sea mencionada como una de las ciencias de la cognición. Y esta situación no debería provocar un sentimiento de inferioridad o de exclusión en la comunidad científica, ni tampoco sería producto de la ignorancia. Más bien, es una consecuencia de la controversia acerca de si la didáctica existe como una teoría de la enseñanza, según la tradición europea, si se confunde con la psicología educacional, según la tradición norteamericana de la primera mitad del siglo XX o si debe ser remplazada por sus objetos de conocimiento, en particular el currículum. Esto obligaría a emprender la reconstrucción clara de los límites de este campo disciplinar que estaba mejor delimitado en el siglo XVII que en la actualidad. Sin embargo, para A. Camilloni, en cuanto los didactas se ocupan de un tipo específico de intervención, la enseñanza, tratan de responder a preguntas también específicas: ¿qué enseñamos?, ¿cómo lo enseñamos?, ¿qué debemos enseñar?, ¿qué debe ser y hacer la escuela? Sostiene que las respuestas a las preguntas formuladas, que están impregnadas de valores y comprometidas con la ética, resultan imprescindibles dado el papel fundamental de la escolaridad. Queda claro, también, que el tipo de cuestiones planteadas remite a la necesidad de brindar orientaciones para la acción. Por su parte, E. Litwin (1996:94) entiende la didáctica como “…teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben”. Para la autora, las prácticas de enseñanza constituyen una totalidad que permite distinguir y reconocer el campo en que se inscriben tanto desde el punto de vista epistemológico como en su interpretación socio-histórica. En un análisis que intenta mostrar la presencia de una corriente crítica en el campo de la didáctica, S. Barco (1996) deconstruye el pensamiento de R. Tyler, y en él se evidencia la continuidad con la perspectiva expuesta en el artículo señalado anteriormente: la necesidad de que la didáctica no se presente como el lugar de las certezas, sino como la intersección de propuestas teóricas con las prácticas educativas, que le permita poner en tensión sus marcos teóricos con las realidades del aula. Esto contribuiría al desarrollo de la actividad creadora de los docentes y a su reflexión crítica sobre la constitución del objeto de la didáctica. Finalmente, no puede dejar de presentarse la perspectiva de M. Souto (1996) respecto del objeto de estudio de la disciplina. Lo más significativo es que abre el espectro incluyendo ámbitos no escolares (formal e informal) al considerar la clase escolar solo como “un” y no “el” objeto de la didáctica, por cuanto el acto pedagógico y las situaciones de enseñanza se dan, también, en dichos ámbitos. Para la autora, “…la clase escolar se plantea, entonces, como un campo de problemáticas que es objeto de estudio de la didáctica. No lo planteamos como objeto único, pero sí relevante” (Souto, 1996:121). Esta posición es particularmente importante, puesto que permitiría pensar que las clases virtuales, en tanto son situaciones de enseñanza –aula virtual– con una modalidad de interacción particular, constituirían también un objeto de estudio de la didáctica. Didáctica Sonia Marcela Araujo 36 Así, las propuestas de educación a distancia a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cada vez más extendidas en el ámbito de la educación superior, abren un campo de investigación relevante, del cual se debería dar cuenta para la proyección de herramientas de intervención que aseguren la calidad de las propuestas de formación. También la enseñanza desarrollada en instituciones que no tienen una finalidad educativa, pero que realizan actividades de enseñanza, constituiría un campo de investigación para la didáctica; nos referimos, por ejemplo, a empresas, sindicatos, asociaciones no gubernamentales, instituciones que se ocupan del cuidado de menores, medios masivos de comunicación, entre otras. LECTURA OBLIGATORIA Bolívar, A. (2008), “Delimitación disciplinar de la Didáctica”, en: Didáctica y currículum: de la modernidad a la postmodernidad, Málaga, Aljibe, pp. 59-76. OO 2. Bolívar, autor de origen español, aborda el campo de la didáctica teniendo en cuenta parte de la reflexión que sobre la disciplina se ha realizado en nuestro país en la década de 1990 y dos problemáticas que serán profundizadas en las próximas unidades: la relación entre enseñanza y aprendizaje (unidad 2), y entre didáctica, enseñanza y teoría del currículum (unidad 3). KK Realizar una síntesis del texto que delimite el campo de la didáctica en la perspectiva de Bolívar; analizar la relación entre enseñanza y aprendizaje y justificar la necesidad de complementariedad entre la didáctica y la teoría del currículum según el autor. Como síntesis, entonces, vale la pena señalar dos presupuestos básicos que subyacen a la presentación que se ha ido exponiendo. El primero implica asumir que la didáctica se ocupa de la enseñanza y, como disciplina comprometida con la modificación de los sujetos que son sus destinatarios, está impregnada de valores que se expresan en las intencionalidades educativas, razón por la cual posee una dimensión proyectiva o propositiva en relación con dichas opciones valorativas. El segundo implica que no resulta sencillo establecer de una vez y sin rodeos una definición de enseñanza, pues cerraría el debate en torno a las diferentes respuestas dadas en función de las finalidades explícitamente asumidas y de los interrogantes que las diferentes formas de entenderla intentaron contestar en contextos históricos particulares. En este sentido, Ph. Jackson (2002) siguiendo las ideas de Stephen Toulmin sostiene que: Didáctica Sonia Marcela Araujo 37 CC [...] no hay ninguna definición inequívoca de la enseñanza, válida en todo tiempo y lugar. La visión del proceso que hoy nos parece satisfactoria en nuestra sociedad puede no ser la definición aceptada en otro tiempo o en otra cultura. Pero esto no significa que debamos considerar equivocados a quienes hayan tenido o tengan hoy un punto de vista diferente. El enfoque evolutivo no nos lleva a afirmar la verdad ni la falsedad de ninguna definición concreta, sino que es un intento de ubicar la enseñanza dentro de lo que Toulmin llama ‘una red de relaciones’. Su lugar dentro de esa red es su fuente última de significado y significación (Jackson, 2002:129). La unidad 2 de esta carpeta de trabajo se abocará al estudio en profundidad de la enseñanza y las implicaciones que tiene para la práctica de los docentes. En efecto, serán analizadas diferentes concepciones, los supuestos subyacentes, su relación con el aprendizaje, los efectos implícitos y ocultos de esta práctica compleja, contenidos fundamentales para el gobierno del aula. 1.6. Instituciones formadoras, profesores/as y saber didáctico Otra arista siempre crítica de la didáctica como disciplina es su articulación con las necesidades de los docentes. ¿Cuál ha de ser el aporte de la didáctica en la docencia? ¿Cuáles son los contenidos que deben brindarse en la formación inicial y continua? ¿Se trata de un problema de contenidos solamente o también remite a las cuestiones metodológicas, a la dificultad para articular teoría y práctica en contextos institucionales particulares, a las dificultades para comprender cómo se configura el aprendizaje de la docencia como profesión? Si bien existe un relativo consenso en torno a la necesidad de articulación de las dimensiones explicativa y propositiva en torno a un complejo de valores, aún constituye un problema la legitimidad de la disciplina en la formación de profesores, principalmente en el ámbito universitario. Esta situación podría asentarse en dos razones: por un lado, en el hecho de que su objeto, la enseñanza, está en permanente construcción; por el otro, en que la enseñanza es una tarea que puede realizarse sin haber estudiado disciplinas del campo pedagógico, entre ellas, didáctica, en tanto la presencia del “sentido escolar” o el sentido común brinda un conjunto de normas que operan como un álbum de recuerdos o enciclopedia pedagógica sobre la tarea de enseñanza con potencialidad para ser usados en cualquier momento (Jackson, 2002). Esta situación es bastante generalizada en la docencia universitaria en la cual se observa cierta resistencia a la incorporación de la pedagogía como herramienta para sustentar las prácticas pedagógicas a pesar de que, actualmente, los posgrados en docencia universitaria han operado a favor de la introducción de cambios en este sentido. Como ya se ha advertido en otro trabajo (Araujo, 2009), una de las causas de dicha resistencia quizá sea el propio origen etimológico de la disciplina, pues hace referencia a “enseñanza de los niños” –literalmente significa “guía del niño”–. Otra suele asentarse en al menos dos creencias arraigadas en el profesorado universitario: aquella que plantea que los adultos ya dominan todos los instrumentos intelectuales necesarios para aprender (como parte de la denominada por Ph. Jackson Didáctica Sonia Marcela Araujo 38 [2002] “presunción de identidad compartida”), y otra, bastante generalizada, apoyada en que para enseñar solamente basta con saber el contenido que se enseña o la asignatura, contrariamente al texto que plantea que para enseñar no resulta suficiente dicho conocimiento (Hernández y Sancho, 1993). LECTURA OBLIGATORIA Jackson, Ph. (2002), “Acerca de saber enseñar”, en: Práctica de la enseñanza, Amorrortu, Buenos Aires, pp. 17-52. OO 3. El texto de Ph. Jackson se pregunta por los requerimientos epistémicos de la enseñanza como método. KK a. Caracterizar el problema de la formación docente teniendo en cuenta los conceptos “sentido escolar”, “sentido común”, “álbum de recuerdos”, “enciclopedia de información pedagógica”. b. Analizar las presunciones de “existencia de un público”, “de ignorancia” y “de identidad compartida” y su relación con lo que los docentes necesitan saber para enseñar. Esta última idea todavía subyace tras una parte importante de los profesorados universitarios cuyo propósito es la formación de docentes para el nivel secundario y superior. En efecto, en las universidades más dedicadas a la investigación y a la formación de posgrado, ha existido una desvalorización de la formación del profesorado, lo cual se evidencia en primer lugar en la importancia central otorgada a los contenidos del campo disciplinar. Se trata de un modelo de formación que ha sido denominado “tradición académica” (Liston y Zeichner, 1993; Davini, 1995), en el cual lo esencial en la formación y acción de los docentes es que conozcan sólidamente la materia que enseñan, y se considera que la formación pedagógica es débil, superficial e innecesaria, y hasta puede considerarse que obstaculiza la formación de los docentes. En los planes de estudios, suele traducirse en el agregado a la licenciatura de unas pocas materias del área pedagógica que, en algunas universidades, se cursan fuera de la facultad o departamento donde se dicta la carrera de licenciatura. Asimismo, suelen realizar las prácticas de residencia paralelamente al estudio de los contenidos didácticos. En estas propuestas la secuenciación de contenidos refleja una lógica deductiva y aplicacionista, en la cual primeramente se abordan los fundamentos teóricos de la enseñanza y, una vez que se avanza en la formación, se promueve la aplicación de lo aprendido en las situaciones prácticas, generalmente escasas (Pogré y Krichesky, 2005; Krichesky y Benchimol, 2005). En el sector académico universitario, para algunos grupos la didáctica sigue siendo un “mero artificio”, para otros el dominio del contenido que se va a enseñar es lo primordial. En algunos casos, se argumenta que es irrealizable por la inaplicabilidad de las propuestas pedagógico-didácticas en los Didáctica Sonia Marcela Araujo 39 contextos institucionales particulares. Esta argumentación da cuenta de una creencia tras la que subyace un modelo técnico, en el cual se concibe que la teoría se aplica en la práctica, en contraposición a aquellas posiciones más fértiles para abordar el currículum y la enseñanza que valoran la deliberación como eje central para pensar hipótesis viables en las prácticas pedagógicas. A estudiantes de profesorado y profesionales que se dedican a la enseñanza también suele resultarles difícil comprender y asumir la pluralidad de perspectivas sobre la enseñanza, la relación entre enfoques y sus implicaciones prácticas, tanto como apropiarse de los conocimientos como instrumentos para la deliberación y reflexión sobre la enseñanza. En este sentido, persiste la “visión aplicacionista”, esto es, la teoría como una herramienta para ser aplicada sin valorar las consecuencias de su utilización ni los contextos, lo cual sigue remitiendo a la visión de la disciplina como una técnica. Una particularidad de la didáctica, que, en términos de Bullough, es una bendición al mismo tiempo que una maldición, se asienta en el hecho de que los futuros/as profesores/as o estudiantes de carreras de profesorado: CC […] llegan a la carrera de formación del profesorado habiendo pasado miles de horas sentados en las aulas en su condición de alumnos, aprendiendo y observando presumiblemente en qué consiste la enseñanza, y algunos de ellos vienen de familias de profesores y han crecido jugando a ser maestros. Como estudiantes, conocen lo que es la enseñanza desde uno de los lados del pupitre y a menudo asumen que también lo conocen desde el otro lado (Bullough, 2000:102). Con esto se quiere resaltar que al ocuparse de la enseñanza, cualquier sujeto que haya asistido a la escuela tiene una perspectiva particular de la didáctica, aunque no sea producto de la reflexión sistemática. Significa que posee conocimientos y valoraciones acerca de la enseñanza, el aprendizaje, el papel de los contenidos y de la evaluación, de una buena o mala enseñanza. Dicho en otros términos, más allá de que puedan establecerse elaboradas justificaciones acerca de su objeto, cada uno es capaz de evaluar una buena o mala enseñanza a partir de las experiencias vividas en la escuela; evaluación que, por otra parte, de manera inconsciente suele ser un fuerte condicionante en el momento de organizar y desarrollar la práctica pedagógica. Así, desde el punto de vista de la formación, resulta importante una construcción metodológica que permita actualizar las propias creencias, ideas implícitas para contrastarlas con el conocimiento académico o conocimiento elaborado de la disciplina. Esta reflexión, fundamental en los procesos formativos, tampoco resuelve el problema de la relación entre la teoría y la práctica, de las elaboraciones teóricas y su puesta en marcha en contextos institucionales y aulas particulares. LECTURA OBLIGATORIA Camilloni, A. (2007), “Los profesores y el saber didáctico”, en: El saber didáctico, Paidós, Buenos Aires, pp. 41-60. OO Didáctica Sonia Marcela Araujo 40 4. Analizar el texto de A. Camilloni teniendo en cuenta el valor de las teorías didácticas para la enseñanza. KK a. Caracterizar la didáctica ordinaria o del sentido común, la didáctica pseudoerudita y la didáctica erudita. Reflexionar sobre las relaciones entre estas y su “saber” y “hacer” como docente. b. Determinar las notas que caracterizan la didáctica como una disciplina. PARA REFLEXIONAR Retome la primera actividad presentada en esta unidad y las respuestas dadas a cada una de las cuestiones enunciadas. Señale las continuidades y rupturas de la postura tomada inicialmente con los planteamientos didácticos expuestos sintéticamente en esta unidad. Recuerde a los autores estudiados durante la formación en las materias vinculadas con el campo específico de la didáctica con el propósito de detectar la perspectiva didáctica en la cual se inscriben sus planteamientos. PP 5. A partir de las siguientes imágenes extraídas de Niño se nace, de Francesco Tonucci: KK a. Especificar qué problemas de la didáctica están presentes en cada una de ellas. b. Relacionar lo que sucede en cada una con sus experiencias habituales de enseñanza. c. Recordar la problemática incluida en las imágenes porque varias de las cuestiones serán retomadas y profundizadas en el desarrollo posterior de la carpeta. Didáctica Sonia Marcela Araujo 41 Didáctica Sonia Marcela Araujo