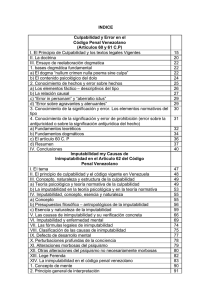

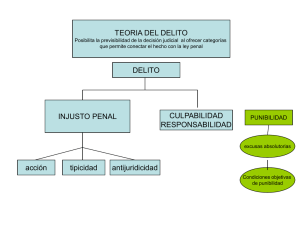

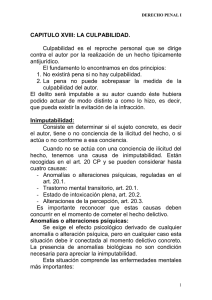

TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DEL DELINCUENTE PS ICÓPATA CRIS TINA MORALES S ÁENZ Investigación Dirigida Profesor: Juan Carlos Forero Ramírez UNIVERS IDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE DERECHO BOGOTÁ 2005 CONTENIDO Página INTRODUCCIÓN 1 1. ES TRUCTURA DEL DELITO EN COLOMBIA 2 1.1. CONDUCTA E INJUSTO 3 1.2. CULPABILIDAD 6 2. IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD 8 3. LAS S ANCIONES PENALES : PENAS Y MEDIDAS DE S EGURIDAD 15 3.1. LAS PENAS 16 3.2. LAS M EDIDAS DE SEGURIDAD 19 4. LA PERS ONALIDAD Y S US TRAS TORNOS 24 4.1. TRASTORNO DE PERSONALIDAD ANTISOCIAL Y PSICOPATÍA 5. LA PS ICOPATÍA Y LA IMPUTABILIDAD 5.1. PLANTEAM IENTO DEL PROBLEM A 26 31 31 6. TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DEL PS ICÓPATA: IMPUTABILIDAD DIS MINUIDA 38 6.1. EL CASO ESPAÑOL 42 6.2. EL CASO ALEM ÁN 44 6.3. APLICACIÓN DE LA IM PUTABILIDAD DISM INUIDA EN COLOM BIA 46 6.4. SANCIÓN DEL PSICÓPATA EN EL M ARCO DE LA IM PUTABILIDAD DISM INUIDA 47 7. CONCLUS IONES 52 BIBLIOGRAFÍA 54 INTRODUCCIÓN La imputabilidad, y su antítesis, la inimputabilidad definen en el derecho penal el trato que le será dado por parte de la justicia penal a quien haya cometido un hecho típico y antijurídico. Así pues, el hecho de determinar si la comisión de una conducta se dio bajo una u otra forma es definitivo a la hora de imponer la sanción aplicable, sea ésta una pena o una medida de seguridad. La determinación mencionada no responde de ninguna manera a la aplicación de una fórmula matemática ni al seguimiento estricto de reglas fijas según las cuales se pueda establecer si un sujeto pertenece a una categoría o a la otra, sino que depende más bien del análisis juicioso de múltiples factores de carácter psicológico, biológico, cultural y social, entre otros, que en la realidad no siempre aparecen claros, tal es el caso de los sujetos que presentan trastornos de personalidad como el que aquí se analiza, en donde los límites entre una categoría y la otra son generalmente borrosos. Para comprender cuál es el tratamiento jurídico-penal que debe dársele al delincuente psicópata, es necesario partir del esquema del delito o de los elementos del mismo para así comprender en qué consiste y cuáles son las consecuencias de la imputabilidad y la inimputabilidad, en términos de penas y medidas de seguridad. Un análisis posterior de las características del trastorno en cuestión y de otros factores importantes, permitirá llegar posteriormente a una conclusión sobre el tratamiento que idealmente debería darle el juez a quién cumple con las características del diagnóstico psiquiátrico de psicopatía. 1 1. ES TRUCTURA DEL DELITO EN COLOMBIA 1.1. CONDUCTA E INJUS TO Según el artículo 9º del Código Penal colombiano, es una conducta punible aquella que reúne las características de típica, antijurídica y culpable, cuando se habla de sujetos imputables. Para sujetos inimputables, el texto aclara que sólo se requerirán para conformar conducta punible los dos primeros elementos. Por acción, en términos generales, puede entenderse la conducta humana que tiene repercusiones en el mundo exterior, y que según CLAUS ROXIN “es dominada o al menos dominable por la voluntad”1. De lo anterior -dice el autor- debe seguirse que para el derecho no son acciones aquellos movimientos emanados de la naturaleza o de las personas jurídicas o los simples pensamientos de las personas. Según el C.P. la conducta en nuestro ordenamiento puede ser activa o por omisión (Artículo 25 C.P.) y puede ser dolosa, culposa o preterintencional (Artículo 21 C.P.). La tipicidad tiene que ver con la descripción de las características de la conducta contraria a derecho en el ordenamiento. Dicha descripción debe hacerse, según el Artículo 10 del C.P., de “manera inequívoca, expresa y clara”. 2 1 ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte general: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Editorial Civitas. Madrid, 1997 2 Es claro que debe hacerse distinción entre tipo penal y tipicidad. Según la escuela que se acoja el tipo penal, así, según el causalismo clásico éste será la descripción objetiva de una conducta contraria a derecho; o la descripción de una conducta prevalentemente objetiva desde el neocausalismo clásico; o una descripción objetivo subjetiva de una conducta contraria a derecho como se propone desde el finalismo. Adicionalmente queda claro que la tipicidad es el resultado positivo del juicio de valor que se hizo sobre una conducta que posteriormente fue típica. Cfr. Agudelo Betancur, Nódier. Esquemas del delito. Editorial La Constitución. Bogotá: 1994. 2 En el ordenamiento colombiano el tipo cuenta con elementos objetivos, a saber, descriptivos, normativos e imputación objetiva, y con elementos subjetivos, dentro de los cuales se encuentra el dolo, la culpa y la preterintención. La antijuricidad, descrita en el artículo 11 del estatuto penal, es la lesión o puesta en peligro, sin justa causa, de un bien jurídico tutelado por la ley penal. Es además el presupuesto de la punibilidad, a excepción de dos casos extremos en los cuales existe justificación para contrariar la ley. Tales casos son la legítima defensa (artículo 32 numeral 6 C.P.) y el estado de necesidad (artículo 32 numeral 7 C.P.).3 1.2. LA CULPABILIDAD Al referirse al último elemento de la estructura del delito, es decir, a la culpabilidad, el Código Penal se limita a afirmar que sólo podrán ser impuestas penas para las conductas realizadas con culpabilidad y que en Colombia está proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva, así que para definir el concepto es necesario remitirse tanto a otros artículos del código como a la doctrina que es la que predominantemente ha desarrollado el tema. Además de entenderse que el ordenamiento colombiano establece un régimen de responsabilidad subjetiva en el cual es requisito tanto indagar por la realización material de la conducta como por el elemento subjetivo de la conducta, es decir, por el nexo psíquico en cualquiera de sus categorías (dolo, culpa o preterintención), de la redacción del artículo 12 C.P. se extrae como hecho fundamental tanto la necesidad de la culpa como requisito 3 esencial para la configuración del delito, como su existencia como presupuesto esencial para la imposición de penas. Sin embargo, lo anterior no permite una comprensión sobre la culpabilidad, de manera que para generarla es necesario remitirse primero al artículo 33 C.P. en donde a partir de la definición de inimputabilidad, que se estudiará más adelante, puede deducirse en qué consiste específicamente una conducta culpable. El artículo en cuestión no hace más que consagrar el sustento del juicio de culpabilidad en la medida en que permite realizar la deducción de que sólo será culpable aquel que en el momento de realizar la conducta típica y antijurídica tenga la capacidad de comprender su ilicitud y/o de determinarse según dicha comprensión y al contrario, no será culpable todo aquel que en el momento de la realización de la conducta típica y antijurídica no se encuentre en capacidad de comprender la ilicitud de la misma y/o no sea capaz de determinarse de acuerdo a dicha comprensión.4 Así pues, la culpabilidad se convierte en un juicio de exigibilidad que el sistema le hace a quien teniendo tanto la posibilidad de entender la norma y sus consecuencias como la posibilidad de actuar según ese entendimiento, actúa de manera contraria a lo dispuesto por la ley 5. En palabras de ROXIN, la culpabilidad consiste en la “actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa”6, es decir, en la actuación antijurídica de un adulto sano que tenía acceso a la norma y control sobre su conducta en la situación concreta. 3 Cfr. VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal, Parte General. Editorial Temis 1998 y AGUDELO BETANCUR, Nódier. Op.Cit. 4 Cfr. GARZÓN ROA, Tomás. Culpabilidad y necesidad de la pena. Colección de Pensamiento Jurídico No. 13. Instituto de estudios del Ministerio Público Procuraduría General de la Nación. Bogotá: 2004. y GÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando. Culpabilidad e Inculpabilidad. Librería Doctrina y Ley. Bogotá: 1996 5 VELÁSQUEZ, Fernando. Op.Cit. Pág. 390 6 ROXIN. Op.Cit. Pág. 807 4 De acuerdo con lo anterior se encuentra, pues, que la culpabilidad en el sistema colombiano es un juicio de exigibilidad que se le hace al sujeto que habiendo podido cumplir con determinada conducta no lo hizo sin justa causa, o en forma negativa el juicio de reproche que se le hace al individuo que pudo evitar la realización de una conducta típica y antijurídica y no lo hizo, igualmente sin justificación alguna. Se considera aquí, que tal concepto se edifica sobre el “libre albedrío” en un caso concreto. Ahora bien, más atrás se decía que en Colombia la culpabilidad es presupuesto esencial de la pena y eso es cierto en la medida en que al comprobarse la culpabilidad se demuestra la existencia de un delito, el cual, dada la función del derecho penal en la estructura del Estado y las expectativas sociales de punibilidad, debe ser sancionado. En este momento es importante tener en cuenta que la culpabilidad entra a jugar, además, el papel de medidora de la pena, pues entre delito y sanción debe haber proporcionalidad y esa proporcionalidad se mide en términos del grado de la culpabilidad del agente7, así, una sanción que sobrepase los límites de la culpabilidad del sujeto será desproporcionada y en esa medida inconstitucional. No obstante, en la actualidad diferentes corrientes8 consideran que la pena no debe ser impuesta por el simple hecho de demostrarse la culpabilidad sino que es también necesario que se demuestre la necesidad de la misma, de manera que según tal concepción se puede llegar a afirmar que a pesar de que “toda pena presupone culpabilidad, no toda culpabilidad requiere pena”9. Lastimosamente, en Colombia, aunque la necesidad de pena 7 GARZÓN ROA, Tomás. Op.Cit. 2004. Pág. 16. En el mismo sentido CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 591 de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 8 Ídem, Pág. 19. En el mismo sentido Roxin, Op.Cit. Pág. 810 9 GARZÓN ROA. Op.Cit., Pág. 17 5 es un principio de las sanciones penales consagrado en el artículo 3° C.P., son contadas las excepciones10 en que el principio en realidad se aplica, Es importante tener en cuenta que un error frecuente ha sido el de equiparar el concepto de culpabilidad con el de responsabilidad11 por el hecho de que es a partir del juicio sobre la culpabilidad de donde se desprende en cierta medida la aplicación de las sanciones, sean estas penas (en caso de que se declare la culpabilidad) o medidas de seguridad (en caso de que no se declare culpabilidad por inimputabilidad). Sin embargo, debe quedar claro que son términos diferentes; que mientras la culpabilidad, como ya se vio, consiste en un juicio de exigibilidad que se hace al sujeto que habiendo podido cumplir con las disposiciones del ordenamiento no lo hizo sin justa causa, la responsabilidad implica simplemente “la obligación de satisfacer, pagar o reparar el daño ocasionado por la propia conducta”12 y excepcionalmente por la de otros, se sea o no declarado culpable. De esto se desprende entonces que aunque todo aquel que es declarado culpable en la acepción anterior es responsable, no de igual manera todo el que es responsable en alguna medida, es culpable, como sucede con los inimputables que pueden hacerse responsables con medidas de seguridad como más adelante se estudiará. El concepto de culpabilidad que se ha trabajado, tiene a su vez un aspecto negativo que se manifiesta en concreto, en aquellas personas que no son capaces de culpabilidad. 10 Véanse como ejemplo los artículos 34 y 124 C.P en donde se puede prescindir de sanción cuando ella no resulte necesaria. 11 VELÁSQUEZ. Op.Cit. Pág. 90 12 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Imputabilidad. Editorial Temis. Bogotá: 1989. Pág. 5. 6 Como se ha visto, el sujeto culpable es aquel que sin justa causa, habiendo podido cumplir con la disposición legal, no lo hizo. Esa definición da lugar a que se presenten casos en los cuales tal incumplimiento, esté radicado en la comprensión de la ilicitud y/o en la autodeterminación según dicha comprensión, puede tener una justa causa. El ordenamiento penal colombiano prevé ciertas causales de ausencia de culpabilidad que operan con base en el principio de que “a lo imposible nadie está obligado” y que exoneran de culpabilidad a quien obre bajo efecto de alguna de ellas. Así pues, dentro de las causales de inculpabilidad, y de acuerdo con los elementos constitutivos de la culpabilidad arriba vistos (incapacidad para comprender la ilicitud e incapacidad para comportarse de acuerdo a dicho conocimiento), encontramos aquellas donde aparece la simple incapacidad de conocer la ilicitud, como ocurre con el error de prohibición (artículo 32 numeral 11 C.P.); aquellas donde aparece únicamente la incapacidad de actuar de acuerdo al conocimiento de la ilicitud, como ocurre con la insuperable coacción ajena (artículo 32 numeral 8 C.P.); y aquellas en las que pueden confluir las dos causas, como es el caso del tema objeto de estudio en este trabajo: la inimputabilidad (artículo 33 C.P.).13 13 Cfr. LÓPEZ, Jesús Orlando. Op.Cit. y Velásquez, Fernando. Op.Cit. 7 2. IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD Como quedó visto, la culpabilidad presupone el actuar injustamente con conocimiento de causa y teniendo la posibilidad de actuar de otra forma. Teniendo lo anterior como cierto, la imputabilidad, que puede ser definida como “la capacidad de la persona para conocer y comprender la antijuricidad de su conducta y para regularse de acuerdo con esa comprensión”14, se convierte en un presupuesto de la culpa o mejor, en la capacidad para ser culpable15. Al tratar la imputabilidad como presupuesto para la acción culpable, debe reconocerse que además de que el término lleva implícita la capacidad del sujeto para actuar libremente16, debe reconocerse que el concepto está íntimamente ligado a las capacidades mentales del autor del delito y su capacidad para comportarse de acuerdo con las disposiciones de la ley, de tal suerte que para el derecho penal tendrán capacidad para ser culpables o serán imputables todas aquellas personas que a la luz de juicios de carácter psicológico, psiquiátrico, antropológico, histórico y sociales, entre otros factores, tengan, en el momento de la realización de una determinada conducta punible, la facultad de comprender el carácter ilícito de su conducta y la posibilidad de actuar de acuerdo a dicha comprensión. Ahora bien, la imputabilidad, así como también su opuesto, no son características fijas e inmutables de las personas, es decir, una persona no es imputable o inimputable para todos los casos y para toda su vida, sino que es en cada caso en concreto donde debe evaluarse en 14 Ídem, Pág. 25 CALDERÓN CADAVID, Leonel. Los inimputables en los nuevos estatutos penales. Biblioteca Jurídica Dike. Bogotá: 1989. Pág. 20. 16 Ídem. Pág. 16 15 8 qué capacidad de comprensión e inhibición con respecto a la acción típica se encontraba el sujeto17. Tal evaluación la lleva a cabo el juez con ayuda del perito, el último realizando una evaluación biológica, psiquiátrica, psicológica y social del sindicado según sea el caso y el primero extrayendo conclusiones de esa evaluación. Sin embargo, debe quedar muy claro que pesar de que el perito colabora en la determinación, ésta la realiza exclusivamente el funcionario judicial. Pasando al tema de la inimputabilidad, se encuentra, por contraposición a la imputabilidad, que inimputable es el sujeto que a la luz de juicios multidisciplinarios no tiene la capacidad de comprender la ilegalidad de su actuar y/o de comportarse de acuerdo a dicha comprensión. Así pues, según NÓDIER AGUDELO, la inimputabilidad entendida como “la incapacidad para valorar la trascendencia del comportamiento o hecho que se realiza y/o la incapacidad de regular la conducta según las exigencias del derecho”18, tiene dos elementos, a saber, el intelectivo y el volitivo. El elemento intelectivo de la inimputabilidad, se encuentra reflejado en la primera parte de la definición y se refiere a la incapacidad de comprender la ilicitud de la conducta. Dicha incapacidad para comprender, no se refiere a un entendimiento técnico-jurídico de la norma sino más bien a la incapacidad para realizar un juicio general sobre la injusticia de la conducta o bien para darle trascendencia a dicha valoración19. 17 ROXIN. Op.Cit. Pág. 838 AGUDELO BETANCUR, Nódier. La Inimputabilidad Penal. Ediciones La Constitución. Bogotá D.C. 1994. Pág. 16 19 CALDERÓN CADAVID. Op.Cit. Pág. 89 18 9 El elemento volitivo, por el contrario, tiene que ver con fallas en la voluntad del agente, quien, aunque si bien puede llegar a conocer y comprender la ilicitud de su conducta, no tiene la capacidad de actuar conforme a tal comprensión. De acuerdo a lo anterior es que se explica que al dar definiciones sobre el fenómeno de la inimputabilidad deba hablarse de “y/o”, donde “y” se aplica para los casos en que tanto el elemento intelectivo como el volitivo se encuentra implicado, y “o” en los casos en que tan solo uno de los elementos se encuentra afectado, pues como se dijo, puede hablarse de que un sujeto conozca y comprenda la ilicitud de su actuar pero no pueda actuar conforme a tal comprensión por ser incapaz de inhibir sus impulsos. En la legislación colombiana la inimputabilidad se encuentra regulada en el artículo 33 C.P20 de acuerdo con un criterio mixto, lo cual significa que la norma consagra tanto las causas como los efectos de la inimputabilidad. Dicho de otra manera, “se menciona entonces el fenómeno o fenómenos que convierten al sujeto en inimputable pero se explica a la vez por qué ocurre eso, es decir, se menciona la repercusión de la edad, la perturbación mental, o la desarticulación cultural, en la comprensión y voluntad del sujeto”21. Así pues, el Código Penal reconoce que los fenómenos causantes de la inimputabilidad no son la misma inimputabilidad, pues aunque siempre que se presenta un fenómeno de 20 Artículo 33 C.P.: Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo a tal comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiera preordenado su trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil 21 AGUDELO BETANCUR, Nódier. La Inimputabilidad Penal. Op.Cit. Pág. 23 10 inimputabilidad existe tras de ella una de las causales, no siempre que una de ellas se presenta se tiene en frente el fenómeno de la inimputabilidad22. Lo anterior, es decir, el impedimento de “confundir los fenómenos que causan la imputabilidad con la imputabilidad misma”23 ha sido denominado por AGUDELO como “prohibición de hipostatización en materia de inimputabilidad”. El concepto mencionado tiene como implicación el hecho de que no se pueda predicar la inimputabilidad por la simple confirmación de que el sujeto se encuentre bajo la influencia de una de las causales de inimputabilidad mencionadas en los artículos 70 a 75 C.P., es decir, inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares, sino que se exige además, un nexo de causalidad entre el efecto y la causa, el cual de no existir tiene como resultado la declaración de imputabilidad del sujeto para el caso concreto. Aunque no se profundizará aquí sobre todas las causales de inimputabilidad, dado el enfoque de este trabajo es importante profundizar sobre el trastorno mental como causal del fenómeno. En términos generales, por esta causal, que como se verá tiene diferentes manifestaciones, puede entenderse “cualquier perturbación o disturbio en el funcionamiento psíquico que altera en forma grave, ya sea permanente o transitoria, el área intelecto-cognoscitiva, afectivo emocional y, o volitivo-conativa de la personalidad de un individuo, al punto de impedirle, en el momento de su acto delictivo la capacidad para distinguir lo lícito de lo ilícito y/o de darse cuenta de las consecuencias de sus actos con 22 GUTIÉRREZ, José Antonio. La inimputabilidad Penal: Derechos Fundamentales y Dogmática Penal. La inimputabilidad como causal de ausencia de responsabilidad. Editorial Leyer. Bogotá D.C. 2001 Pág. 20 11 libre capacidad de volición, entendida como la facultad de determinar sus acciones de acuerdo al conocimiento previo que tenga de las mismas.”24 Como puede verse en la definición, el trastorno mental dependiendo de su duración, intensidad, persistencia y de que tenga como resultado alteraciones en el psiquismo de la persona o no las tenga podrá ser de tres clases: trastorno mental transitorio sin base patológica, trastorno mental transitorio con base patológica y por último trastorno o enfermedad mental permanente. - Trastorno M ental Transitorio Sin Base Patológica: Tiene como fundamento legal el artículo 75 del código y es aquel que presenta el sujeto al momento de realizar la conducta punible que aparece bruscamente y desaparece inmediatamente o después de tratamiento sin dejar en el sujeto evidencia clínica. Quienes han sufrido trastorno mental transitorio sin base patológica no serán objeto de imposición de medida de seguridad. - Trastorno M ental Transitorio Con Base Patológica: Aunque similar al anterior, en el trastorno mental con base patológica, la perturbación de las facultades mentales del individuo deja alteraciones en el psiquismo del mismo que aunque pueden desaparecer requieren de control preventivo o de tratamiento para evitar nuevas anomalías en su funcionamiento mental25. De acuerdo al artículo 71 de la ley 599 de 2000, en el caso del trastorno mental transitorio con base patológica la medida de seguridad correspondiente será la de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado para su curación, por un término máximo de diez años. M as 23 AGUDELO BETANCUR, Nódier. Op.Cit. Pág. 27 MORA IZQUIERDO, Ricardo. Psiquiatría Forense y nuevo código penal colombiano. Bogotá. 1989. Citado por BUITRAGO, Jorge Enrique. Op.Cit Pág. 11 25 BUITRAGO, Jorge Enrique. Op.Cit Pág. 21 24 12 dicha medida tiene su excepción, consagrada en el inciso segundo del artículo 75, que consiste en eliminar la medida de seguridad para los casos en que el individuo que ha padecido trastorno mental transitorio con base patológica se encuentre en perfecta normalidad al momento de ser proferida la sentencia. - Trastorno M ental Permanente: Es considerado como un trastorno mental general, grave y como lo dice su nombre permanente o crónico, cuyo carácter generalmente no es comprendido por el enfermo y no permite su adaptación al ambiente. Las funciones mentales del paciente se encuentran seriamente alteradas al punto de que el mismo no tiene capacidad de determinar sus actos o sus consecuencias26. Para estos casos el código en su artículo 70 prevé internación con fines curativos en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado. En síntesis, la declaración judicial de imputabilidad o inimputabilidad, cualquiera sea su causa, tiene como consecuencia fundamental la aplicación de penas o medidas de seguridad dependiendo del tipo de responsabilidad. Con respecto a la responsabilidad penal de los inimputables, en el Código Penal vigente se tiene que éstos en efecto son responsables, aunque debe quedar claro que lo son sin culpabilidad, pues si se entiende por responsabilidad penal, como lo hace nuestra Corte Constitucional, “el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible”27, no hay duda que la imposición de medidas de seguridad para los mismos, a las cuales se refieren los artículos 69 a 81 del 26 27 Idem Pág. 20 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 176 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero 13 C.P., son resultado de tal responsabilidad28, de ahí que sumado a que los inimputables no son capaces de culpabilidad se tenga que los mismos responden sin culpabilidad. 28 SAMPEDRO ARRUBLA, Julio Andrés. El problema de la inimputabilidad por trastorno mental. PUJ. Bogotá: 1987. Pág. 227 14 3. LAS S ANCIONES PENALES : PENAS Y MEDIDAS DE S EGURIDAD Desde el surgimiento de la Constitución de 1991, en las diferentes ramas del derecho se ha observado un proceso de constitucionalización de los diferentes procesos, entendido esto como un mayor respeto por los principios de la carta y una mayor observancia a los derechos fundamentales que consagra la carta para los asociados en todas las actuaciones frente a la jurisdicción. El derecho penal, por la alta ingerencia que tiene sobre los más importantes derechos fundamentales, es tal vez el que más influencia ha recibido del derecho constitucional, razón por la cual en la actualidad todas las actuaciones penales se encuentran fundamentadas o cobijadas por los principios que sostienen al Estado Social de Derecho.29 Desde esta óptica es que se entiende por qué el Código Penal ha establecido en su artículo tercero que las sanciones penales deben, siempre y necesariamente, responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad30. En consonancia con tales principios y con el espíritu de la Constitución, en donde se establece como fundamental el derecho a la igualdad, en Colombia existe un régimen dualista de sanciones en el cual se hace una clara diferencia entre las penas y las medidas de seguridad31. 29 FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. Procedimiento Penal Constitucional. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá: 1999. Capítulo 1. 30 GARZÓN ROA. Op.Cit. Pág. 65 31 Un régimen unitario o monista es aquel en el que no se reconoce una diferencia entre las penas y las medidas de seguridad principalmente porque se considera que la dos presuponen la comisión de un delito, implican la privación de la libertad, tienen las mismas funciones (prevención general y resocialización) y tienen carácter jurisdiccional. Por el contrario, en un régimen dualista se considera que penas y medidas de seguridad son diferentes porque tienen supuestos de culpabilidad y fines diferentes (retribución y prevención general vs. protección y prevención especial). 15 Tal diferenciación está fundamentada entonces en una aplicación del principio de igualdad según el cual debe darse un trato igual a los iguales y un trato diferenciado a los desiguales. Aplicando ese principio a la legislación penal, se tiene que deben aplicarse normas diferentes a supuestos distintos, entonces tal como lo explica la Corte Constitucional, “implica que frente a los inimputables se deba adoptar una legislación particular y especial, distinta de la aplicable a los imputables, justamente por su condición de distintos por motivos psíquicos”32, que se traduzca en su sanción con medidas de seguridad que encuentran su fundamento en una responsabilidad sin culpabilidad. A pesar de que así como la misma Corte reconoce en la Sentencia C – 176 de 1993 que existen identidades entre las penas y las medidas de seguridad (que se traducen principalmente en que ambas se derivan de un hecho típico y antijurídico, en la privación de la libertad que las dos acarrean y en el hecho de que por igual cumplen con la finalidad de prevención especial (inocuización y readaptación)), las diferencias entre estas dos sanciones son mayores y por lo tanto conducen a la caracterización del sistema colombiano como un sistema dualista. 3.1. LAS PENAS Como lo define la Corte Constitucional, la pena es “la consecuencia de la responsabilidad penal de los imputables, cuando judicialmente se ha establecido que se ha cometido un 32 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 176 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 16 hecho punible en forma típica, antijurídica y culpable”33.34 Precisamente este último elemento, la culpabilidad, es el que diferencia, desde el punto de vista conceptual, a la pena de la medida de seguridad. La doctrina menciona para las penas una serie de teorías que acogen ya sea una o varias funciones que determinan la finalidad que con su imposición debe cumplirse. Según ROXIN35 las principales teorías son las siguientes: - Teoría de la retribución: implica la compensación del mal causado por el delincuente con la causación al mismo de mal jurídico proporcional al primero. Se trata de una teoría absoluta porque su fin es completamente ajeno o independiente del efecto social. - Teoría de la prevención especial: tiene como objetivo evitar que el sindicado incurra nuevamente en conductas delictivas. Es por eso que esta teoría considera que el fin de la pena debe ser el de inocuizar (prevención especial negativa) por un lado, y y neutralizar al delincuente corregir y resocializar al sujeto delincuente (prevención especial positiva) por el otro. - Teoría de la prevención general: al igual que la especial busca evitar la comisión de nuevos hechos punibles pero esta vez mediante la acción sobre la comunidad en general. Esta teoría considera que la pena debe tener la función de intimidar a la 33 Idem Cfr. SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Penología, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá: 1998 y VELÁSQUEZ, Fernando. Op.Cit 35 ROXIN. Op.Cit. 81 34 17 comunidad mostrando las consecuencias negativas que tiene la comisión de delitos.36 - Teoría unificadora retributiva: considera que el fin de la pena debe ser la retribución y la prevención especial y general simultáneamente. - Teoría unificadora preventiva: considera que el único fin de la pena debe ser la prevención, tanto la especial como la general. La retribución no debe incluirse porque va en contra de los postulados modernos del derecho penal.37 En la legislación colombiana, el artículo 4° establece como funciones de la pena la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. En esa medida es posible afirmar que en Colombia se ha optado por una teoría unificadora retributiva de la pena, en la medida en que acoge los tres fines principales de la pena como fines de igual categoría. Sin embargo, a partir de extractos de sentencias de la corte constitucional, es posible deducir que la prevención, tanto especial como general, tiene un papel protagónico dentro de los fines de la pena: “La pena se justifica por la necesidad de prevenir los delitos, esto es, de evitar su comisión. Debe cumplir fines preventivos; si no existiera la posibilidad de que los cumpliera, la pena no se justificaría. Estos fines son de dos clases: la prevención general y la prevención especial. 36 Al igual que la prevención especial tiene dos aspectos, a saber, el positivo según el cual se busca resocializar al delincuente y corregirlo para que no vuelva a delinquir, y el negativo, según el cual se busca inocuizar al delincuente para proteger a la comunidad y evitar que el sujeto siga delinquiendo, la prevención general también tiene dos formas. La prevención general positiva tiene como finalidad reforzar en los ciudadanos la confianza en la vigencia de las normas, mientras que la prevención general negativa tiene por objeto la función de intimidar o coaccionar psicológicamente a los ciudadanos con el fin de impedir que éstos lleven a cabo conductas punibles. Cfr. JAKOBS, Günther. Estudios de Derecho Penal. Editorial Civitas. Madrid: 1997. Pág. 73. 18 ‘La primera se identifica con la intimidación: la amenaza e imposición de la pena han de presionar y coaccionar sobre la voluntad de generalidad de los hombres, sirviendo como freno inhibitorio de sus inclinaciones criminales, e impulsándolos a abstenerse de cometer delitos. La prevención especial se proyecta sobre la persona del delincuente, sobre su esfera existencial aislada, impidiéndole, mediante el efecto la pena, que vuelva a cometer un delito.”38 3.2 LAS MEDIDAS DE S EGURIDAD Las medidas de seguridad son las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de una conducta típica y antijurídica por parte de un inimputable que ha sido declarado como tal por el juez con base en un dictamen pericial psiquiátrico. Según la Corte Constitucional éstas, además, se configuran como “una medida coercitiva de la que no puede evadirse el inimputable”, y que así mismo implican “la privación o restricción del derecho constitucional fundamental a la libertad”39. Tal medida está consagrada, junto a la pena, como sanción penal en el artículo 3º C.P. y así mismo sus funciones, que son las de protección, curación, tutela y rehabilitación, están consignadas en el artículo 5º del nuevo código. La Corte ha abordado en su jurisprudencia sobre tales funciones y ha determinado que por tales se debe entender lo siguiente: 37 Cfr. SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Op.Cit. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 052 de 1993. Magistrado Ponente: Jaime Sanin Greifenstein. En el mismo sentido CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 430 de 1996 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C –144 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 176 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 38 19 - Curación: se busca sanar a la persona y restablecer su juicio. Como la misma Corte lo reconoce existe el problema de los casos en que las enfermedades mentales no tienen cura conocida. - Tutela: Implica la protección de la sociedad mediante el sometimiento del individuo a un establecimiento en el cual no pueda hacer daño dada su peligrosidad. - Rehabilitación: M ecanismos para que el individuo pueda adaptarse a su medio social. Involucra “la capacitación para la vida social productiva y estable, así como la adaptabilidad a las reglas ordinarias del juego social en el medio en que se desenvolverá la vida del sujeto”40 A pesar de que la ley aparentemente presenta las funciones de las medidas de seguridad como herramientas para proteger y asistir a quien se considera limitado mentalmente, son múltiples los apartes de la Corte en los cuales, tanto explícita como implícitamente, se hace alusión al establecimiento de las medidas de seguridad como instrumento para combatir el peligro que estos sujetos representan para la sociedad en general, de manera que las medidas no estarían cumpliendo con las funciones arriba descritas sino que su finalidad sería, como en otros lugares lo dice la Corte, la de prevención especial. Lo anterior puede verse en los siguientes comentarios: “ Las medidas de seguridad no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de grupo”41 40 41 Idem Idem. 20 “ Tanto la pena como la medida de seguridad tienen finalidades similares, porque con ellas se pretende aislar a quien con su conducta ha demostrado ser un peligro para el medio social y ambas cumplen fines de readaptación, buscando la inocuización de quien mostró ser peligroso”42 ROXIN se muestra de acuerdo con esa posición al aseverar con respecto a las medidas de seguridad que “su cometido primario es en todo caso preventivoespecial porque, con la ayuda de la medida de seguridad, se trata de evitar futuros actos delictivos del afectado por ella”.43 Con respecto al tema de la peligrosidad vale la pena hacer aquí una breve consideración, pues a su alrededor, en particular cuando se vincula el concepto con el tratamiento jurídico penal de los inimputables, ha habido una cantidad considerable de polémica a lo largo de la historia del derecho penal.44 Inicialmente los defensores de la escuela positivista italiana, cultores de un derecho penal de autor y peligrosista defendieron la posibilidad de aplicar medidas de seguridad predelictuales, constituyéndose tal postura, sin lugar a dudas, en la máxima expresión de un derecho penal de autor, en el cual se sanciona a la persona por su personalidad y no por lo que hace. A esa posición, se opuso el derecho penal de hecho, considerando que nadie puede ser objeto de una sanción si no se comprueba que ha cometido una conducta típica y 42 Idem ROXIN, Op.Cit. Pág. 104 44 Cfr. ROXIN Op.Cit. Pág. 133 43 21 antijurídica. En la actualidad, el derecho penal de hecho predomina en la mayoría de los ordenamientos jurídicos alrededor del mundo, incluyéndose a Colombia en esa tendencia. Para la postura que en esta monografía se defiende, resulta de la mayor importancia aclarar que a pesar del etiquetamiento que suele rodear a la expresión “peligrosidad”, la misma no ha sido desterrada del ordenamiento jurídico colombiano. Piénsese por ejemplo en el caso del fundamento constitucional y legal de la imposición de las medidas de aseguramiento, las cuales proceden, entre otras razones, cuando se considera que “el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima”45. A partir de éste artículo y de consideraciones de la Corte Constitucional, como las que ya se han mencionado, en donde se habla explícitamente de la posibilidad de establecer medidas de seguridad fundamentadas en la peligrosidad del sujeto46, se valida el uso del concepto de “peligrosidad”. Lo anterior no significa que en el ordenamiento vigente sea plausible la aplicación de una sanción con fundamento única y exclusivamente en la peligrosidad del destinatario (pues obviamente hace falta la comprobación de una conducta previa típica y antijurídica), sino que las consideraciones sobre la naturaleza psicológica del sujeto que se realizan al momento de imponer la sanción no sólo son válidas sino además necesarias para conservar el orden y la seguridad de la comunidad en muchos casos. 45 Código de Procedimiento Penal, Artículos 308: Requisitos: El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos: (…) 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Ver además los artículos 310 y 311 22 Finalmente, retomando el tema de la medidas de seguridad, en el Capítulo Cuarto del Título III del Libro Primero del Código Penal colombiano se establece que éstas son, dependiendo de la causa de la inimputabilidad: 1) la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, 2) la internación en casa de estudio o trabajo y 3) la libertad vigilada. Para los trastornos mentales generalmente aplica la primera. La medida tiene como término mínimo el tiempo que para cada caso responda a las necesidades de protección tanto del agente como de la comunidad. Al igual su cesación y suspensión dependerán de dichos factores, pero su término máximo no podrá exceder del límite superior establecido para la pena del hecho punible cometido. 46 Ver Pág. 21. supra. 23 4. LA PERS ONALIDAD Y S US TRAS TORNOS A continuación se realizará una breve exposición desde el campo de la psicología sobre la esfera de la personalidad y sus posibles trastornos. Esto con el objeto de generar una comprensión de la psicopatía que posteriormente pueda trasladarse al campo de lo jurídico en dónde se estudiara su posible tratamiento jurídico penal. En el campo del comportamiento humano, tema de cuyo estudio se encarga predominantemente la psicología, junto con otras ciencias como la antropología y la sociología, el tema de la forma en que las personas se enfrentan a si mismas y al mundo ha sido objeto de estudio de la rama de la psicología de la personalidad. La naturaleza de ésta, ha sido tema de debate entre muchas escuelas y las definiciones que sobre la misma existen son tantas como las perspectivas que hay sobre la naturaleza de la conducta del hombre. Sin embargo, en el esfuerzo que han adelantado principalmente la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría por llegar a consensos al interior de la ciencia, existen ciertos acuerdos sobre lo que las diferentes escuelas de pensamiento pueden entender sobre ciertos constructos. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que sea posible esbozar una definición de personalidad con la cual puedan estar de acuerdo diferentes enfoques. 24 La personalidad podría ser entendida, a partir de lo que el DSM IV-TR47* asume como trastornos de la personalidad, como “un patrón de rasgos profundamente incorporado y que muestra claramente rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que persisten por largos periodos de tiempo”48. Es decir, la personalidad se concibe como compuesta por “grupos repetitivos de hábitos”49 o rasgos, que caracterizan de modo estable y perdurable en el tiempo, la forma en que una persona se comporta, siente y piensa frente a un amplio rango de situaciones personales y contextos. Con respecto a la personalidad, es importante tener en cuenta que a pesar de que existen ciertos rasgos que se exhiben desde el momento del nacimiento, gran parte de ella está determinada por el ambiente al cual se somete al niño a partir de ahí, en esa medida debe considerarse que la personalidad tiene un fundamento tanto biogenético como ambiental. En la actualidad los psicólogos tienden a considerar que no existen categorías absolutas con respecto a la normalidad y la anormalidad, sino que más bien esos términos se sitúan en una misma línea continua en donde las fronteras entre un estado y el otro son borrosas, de manera que existen estados limítrofes que no corresponden en realidad a ninguna categoría50. Esto es muy cierto y relevante al hablar de la personalidad, en la medida en que considerar lo contrario sería aceptar que un trastorno en la personalidad implicaría una ruptura de la personalidad “normal” para la creación de una nueva y diferente de carácter “anormal”. 47 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4° Edición Revisada. Cuarta edición, Texto Revisado. American Psychiatric Association. Washington, D.C.: 2000 *Sistema oficial de clasificación y nomenclatura de patologías psiquiátricas elaborado por la Academia Americana de Psiquiatría. 48 MILLON, Theodore y EVERLY Jr., George. Personality and its disorders: A Biosocial learning approach. Libros universitarios y profesionales. Barcelona; 1994. Pág. 18 49 Ídem. Pág. 18 25 En todo caso, es importante tener en cuenta que al hablar de personalidad normal no se estará hablando aquí de una categoría absoluta delimitada estadísticamente si no que se estará hablando de patrones de rasgos flexibles, adaptativos y constructivos que generan en el individuo bienestar y capacidad de desempeño satisfactorio en su ambiente. De acuerdo con lo anterior, y sin el ánimo de categorizar, se considera que existen anormalidades en la personalidad o trastornos de la misma cuando tales rasgos “son inflexibles y desadaptativos, y ocasionan ya sea un impedimento funcional significativo o una angustia subjetiva”51. A diferencia de la mayoría de los trastornos mentales, que suelen tener cursos agudos, es decir que suelen mejorar en un tiempo breve, los trastornos de la personalidad que afectan a entre el 10 y 13 por ciento de la población en Estados Unidos52∗, son crónicos, es decir suelen continuar durante toda la vida de la persona y generalmente son resistentes a la terapia. 4. 1. TRAS TORNO DE PERS ONALIDAD ANTIS OCIAL Y PS ICOPATÍA Dentro de los trastornos de personalidad que el DSM IV-R menciona, para el derecho penal reviste de especial importancia el trastorno de personalidad antisocial (TAP) en la medida en que quienes lo padecen, como se verá, tienen una altísima propensión hacía la conducta 50 Ídem. Pág. 20 DSM IV-TR, Pág. 686 52 BARLOW, David y DURAND, Mark. Psicología Anormal. Editorial Thomson Learning. México: 2001. Pág. 431 ∗ A pesar de que existen estudios sobre prevalencia de trastornos mentales en Colombia, ninguno de estos incluye datos precisos sobre la prevalencia de trastornos de personalidad en el país. Cfr. POSADA José A. et.al. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios; Resultados preliminares del Estudio Nacional de salud mental. Colombia, 2003. En Revista Colombiana de Psiquiatría. Vol. 33. No. 3, 2004. y TORRES, Yolanda. Epidemiología de los trastornos psiquiátricos – Estudio Nacional Colombia. I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero – 15 de Marzo de 2000. Recuperado el 14 de Junio de 2006 de: http://www.psiquiatría.com/congreso/mesas/mesa9/conferencias/9_ci_c.htm 51 26 delictiva. Sin embargo, una derivación no registrada por el DSM -IV-R de este trastorno, que es la psicopatía, es aún de mayor importancia para el derecho penal en la medida en que la conducta criminal de los psicópatas, cuando ocurre, es de mayor impacto y magnitud que el de los sujetos con TAP, que a la larga suelen ser la mayor parte de la población carcelaria53. En todo caso, vale la pena revisar los supuestos del TAP para luego pasar a la psicopatía. El TAP ha sido definido por el DSM IV-R a partir de una serie de conductas observables como “un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás” que se debe manifestar en al menos tres de los siguientes ítems: 1. fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención; 2. deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer; 3. impulsividad o incapacidad para planificar el futuro; 4. irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones; 5. despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás; 6. irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas y 7. falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Como puede verse, tal descripción del trastorno, dada su amplitud y la exigencia de únicamente tres conductas de las mencionadas para verificarse, cobija a una población 53 O'CONNOR, T. Antisocial personality, sociopathy and psychopathy. MegaLinks in Criminal Justice. Recuperado de http://faculty.ncwc.edu/toconnor/rest el 15 de mayo de 2006. En el mismo sentido HARE, Robert. Ph.D. Psychopathy and antisocial personality disorder: A case of diagnostic confusion. Psychiatric Times, Febrero 1996, Vol. 13, 2. 27 demasiado amplia, con diferentes posibilidades de diagnóstico que además, encuentra una altísima representación en las comunidades carcelarias54 y en general en la población de sujetos habituados a delinquir. Por ejemplo, un estudio sobre la prevalencia del TAP en sujetos condenados por homicidio en la ciudad de Pereira, demostró que el 50% de la muestra cumple con los requisitos para diagnosticar TAP.55 En vista de lo anterior y motivado por estudios que lo constatan, el psiquiatra canadiense ROBERT HARE, Ph.D., ha impulsado, desde la década de los 70, el estudio de la psicopatía como una variante extrema del trastorno de personalidad antisocial, lo cual implica que aunque todos los psicópatas sufren de un TAP, no todas las personas con TAP son psicópatas. A partir de los hallazgos de HARE, la psicopatía ha sido considerada como un trastorno mental o de la personalidad sin evidencia de daño cognitivo que afecta principalmente el campo de la conducta y las emociones56. Para diagnosticar la psicopatía, HARE desarrolló una escala denominada Psychopathic Checklist (PCL)57 en la cual se encuentran no sólo conductas típicas observables en los psicópatas, como lo hace el DSM IV-R, sino también una serie de rasgos de personalidad que permiten un diagnóstico más estricto y restrictivo. En la actualidad el diagnóstico de psicopatía se realiza alrededor del mundo, principalmente, con base en el PCL. 54 Hasta el 30% de la población encarcelada según el DSM IV-R Pág. 704 ECHEVERRI CHABUR, Jorge. Et.al. Trastorno de personalidad antisocial en condenados por homicidio en Pereira, Colombia. En Cuadernos de Investigación en Salud. Agosto de 2002. Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recuperado el 14 de Junio de 2006 de: http://www.cucs.udg.mx/insalud/agosto2002/art2.htm 56 HARE, R.D. y COX, D. Clinical and empirical conceptions of psychopathy, and the selection of subjects for research. En Psychopathic Behavior: Approaches to research. John Wiley & Sons, Ltd. Gran Bretaña: 1978. Pág. 3 57 HARE, R.D. The Hare Psychopathic Checklist Revised Manual. Multihealth Systems. Toronto: 1991 55 28 Según el PCL, que describe tanto características interpersonales y afectivas como de conducta y estilo de vida, una persona psicópata es aquella que tiene una “conducta interpersonal ostentosa, arrogante, cruel, superficial y manipuladora; emocionalmente, son de mal genio, incapaces de formar lazos afectivos con otros, carentes de empatía, culpa o remordimiento; y comportamentalmente, son irresponsables, impulsivos y propensos a violar las expectativas sociales y legales”58. De acuerdo con lo anterior, el Dr. HARE describe a los psicópatas en términos coloquiales como “depredadores sociales que encantan, manipulan y se abren camino sin piedad a lo largo de la vida, dejando un amplio rastro de corazones rotos, expectativas hechas trizas y billeteras vacías. Carentes por completo de conciencia y empatía, toman en forma egoísta lo que desean y hacen lo que les place, violando normas y expectativas de la sociedad sin el más mínimo sentido de culpa o remordimiento”59. A pesar de que no todos los psicópatas delinquen, este tipo de personas, en efecto, tiene una alta propensión a cometer conductas punibles en la medida en que son personas agresivas, mentirosas y con poco respeto por los demás que utilizan su habilidad social para, estafar, robar y engañar, llegando en la mayoría de los casos a utilizar la violencia física para satisfacer sus deseos y necesidades. 58 HART, S. y HARE, R.D. Psychopathy: Assesment and association with criminal conduct. En Handbook of antisocial behavior. John Wiley and Sons. Ltd. Canadá: 1997. Pág. 22 59 HARE, R. Without consciente: the disturbing world of the psychopats among us. New York: Pocket Books. Citado por Barlow, David y Durand, Mark. Op.Cit. Pág. 441 29 Tanto sobre el TAP como sobre la psicopatía existe el acuerdo entre los expertos en el tema de que no se ha encontrado a la fecha un tratamiento efectivo para curar o aminorar los efectos de estos dos trastornos60. Además, a pesar de que algunos consideran que su influencia sobre la conducta de quienes los padecen empieza a disminuir sobre los cuarenta años de edad61, está demostrado que los psicópatas delincuentes tienen una muy alta tasa de reincidencia. Estos son dos factores determinantes a la hora de estudiar la sanción penal que debe aplicarse a estos sujetos. En síntesis, sobre la relación entre el TAP, la psicopatía y el delito, deben quedar claros tres aspectos: 1. No todas las personas con TAP delinquen, a pesar de que sí se encuentra que tienen una mayor propensión hacia la comisión de conductas punibles. 2. No todos los delincuentes tienen TAP. 3. Todos los psicópatas encajan con la descripción de TAP, pero no todas las personas con TAP son psicópatas. 4. A la fecha no se ha descubierto un tratamiento efectivo para curar el TAP o la psicopatía. 60 61 HART, S. y HARE, R. Op.Cit. Pág. 30 DSM-IV-R. Pág. 706 30 5. LA PS ICOPATÍA Y LA IMPUTABILIDAD 5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Como ya quedó claro, el fenómeno del TAP, a pesar de que es digno de estudio en el campo del derecho penal, siempre que una cifra muy alta de quienes delinquen lo sufren, por ser hasta cierto punto una forma de personalidad que en mayor o menor grado caracteriza a los delincuentes, no es fenómeno que deba tratarse de manera diferente ni por la ley ni en la práctica. No lo mismo puede decirse de los psicópatas. Los psicópatas en el campo del derecho penal suelen identificarse con aquellos delincuentes que cometen crímenes de alto impacto, sea por su magnitud y brutalidad o por lo extraño de sus características. A pesar de que no son los únicos, los asesinos en serie entran en esta categoría, por ser sujetos que planean fría y organizadamente sus delitos, los cuales son reiterados y tienen como móvil generalmente la satisfacción de sus propios deseos, sin que posteriormente aparezcan sentimientos de remordimiento o culpa62. Otro tipo de delitos cometidos por psicópatas suelen ser robos con intimidación, estafas y delitos sexuales, los cuales, como es obvio en este punto, suelen cometerse de manera muy planeada, abusando de la confianza de los demás y sin sentimientos posteriores de culpa o remordimiento por haber violado las normas y los derechos de los otros. Vale la pena, a manera de ejemplo y con el objetivo de tener un caso como referente a la hora de estudiar el tratamiento penal de un psicópata, detenerse brevemente en el caso del 62 BORRÁS ROCA, Lluís. Asesinos en serie españoles: Su biografía, personalidad, móviles del crimen, víctimas y juicios. J.M. Bosch Editor. Barcelona: 2002. Pág. 41 31 más famoso psicópata de la historia colombiana: LUIS ALFREDO GARAVITO, violador y asesino de más de 180 niños colombianos.63 El 28 de octubre de 1998, GARAVITO, un hombre de 41 años de edad, confesó ante la Fiscalía de Armenia, haber asesinado a 142 niños entre los 6 y los 14 años aproximadamente, en trece departamentos del país y en Ecuador, durante los últimos siete años. Posteriormente el sindicado reconoció que el número de asesinatos ascendía a aproximadamente doscientos y a pesar de que dio señas claras sobre la ubicación de los cadáveres, muchos de éstos nunca fueron encontrados. El Estado colombiano ha judicializado hasta la fecha 172 casos en contra de GARAVITO, por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, de éstos, 138 han tenido como resultado un fallo condenatorio. GARAVITO afirma que cometió todos sus delitos en estado de embriaguez y llevado por una fuerza interna que no podía controlar, además afirma que su comportamiento era producto de todos los maltratos que había sufrido en su infancia por parte de sus allegados, sin embargo, en el proceso se evidencia que cometía los asesinatos con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta y motivado por el placer que le producía violar y matar a sus víctimas64, razón por la cual, expertos involucrados y conocedores del proceso, coinciden en considerar a GARAVITO, sin que haya lugar a la duda, como un psicópata. El 13 de Noviembre de 1999 GARAVITO fue condenado por el Juez 5° Penal del Circuito de Tunja a 52 años de cárcel por el delito de homicidio agravado y acceso carnal violento 63 La recopilación del caso se realizó con base en el trabajo periodístico realizado por ARANGUREN MOLINA, Mauricio. en El gran fracaso de la Fiscalía: 192 niños asesinados. Captura y confesión de Garavito: “ la Bestia”. Editorial La Oveja Negra. Bogotá: 2002. y en el Documental En manos de Dios, Realizado por RCN Televisión y presentado el 11 de Junio de 2006 en el canal de televisión colombiana RCN. 32 contra el menor Ronald Delgado. A pesar de lo anterior y del hecho de que de sumar las penas de todos sus delitos sumaría más de 1.858 años de cárcel, en la actualidad, por rebajas en la pena por solicitud de sentencia anticipada y estudio y trabajo, la pena de GARAVITO se reduce a 22 años, de los cuales ya ha cumplido 8. Teniendo en cuenta que una vez cumplidas las tres quintas partes de la condena el preso pude solicitar la libertad condicional, se tiene que GARAVITO podría estar libre, a pesar de la gravedad de sus delitos y de la peligrosidad, que sin lugar a dudas, detenta para la sociedad por su condición, dentro de aproximadamente 7 años. Las preguntas que surgen a esta altura de la exposición son las siguientes: ¿cuál es el tratamiento jurídico penal que debe darse a un psicópata? ¿Se está frente a un imputable o frente a un inimputable? ¿Debe pensarse que un sujeto como GARAVITO debe merecer una pena que busque la prevención especial, la general y la retribución o más bien una medida de seguridad que busque la curación, la tutela y la retribución? ¿Podría pensarse en una figura alternativa que se ajuste más a las características de estos sujetos? Como ya se vio, en materia de derecho penal existe la “prohibición de hipostatización”, figura elaborada por la doctrina, según la cual, el simple hecho de que una persona presente una causal de inimputabilidad no conlleva inmediatamente a su declaración de inimputable65. De manera que para el caso en cuestión, la mera presencia de la psicopatía no permite determinar la capacidad de culpabilidad de una persona que ha cometido una 64 65 ARANGUREN MOLINA, Mauricio. Op.Cit. Véase Pág. 11 supra. 33 conducta típica y antijurídica, sino que hace falta estudiar de qué manera la condición de psicópata influyó en el caso concreto sobre la realización de la misma, así pues, debe determinarse mediante un estudio multidisciplinario si tal condición afectó la capacidad del sujeto para conocer y entender lo ilícito de su comportamiento y/o para determinarse según dicho entendimiento66. La psicopatía, según las características anotadas más arriba, puede ser considerada, a efectos de integrarla a una causal de inimputabilidad de las que menciona la ley, como un trastorno mental de carácter permanente siempre que se trata de un desorden crónico, es decir, estable durante un lapso muy largo de la vida, si no se considera perpetuo. Sin embargo, la psicopatía se diferencia notablemente de los trastornos que generalmente provocan esta causal de inimputabilidad y en esa medida podría considerarse más bien como un “estado similar”67 asimilable al trastorno mental permanente. Lo anterior es así porque los trastornos mentales de tipo permanente suelen ser, como en su definición se vio, de carácter muy incapacitante y generan en la mayoría de los casos una desconexión total o parcial del paciente con la realidad, lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de la persona tanto para entender la ley y lo injusto de su conducta como para determinarse según tal discernimiento. Este es el caso de los pacientes con enfermedades tales como la demencia tipo Alzheimer, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, entre 66 Sin embargo, como se verá, en el caso de los psicópatas se encuentra que los delitos que cometen se explican, en la gran mayoría de los casos, por su misma condición psiquiátrica. 67 A pesar de que la Corte Constitucional ha interpretado el concepto de “ estados similares” como aplicable al caso estados análogos a la diversidad sociocultural, una interpretación extensiva del artículo permite también hablar de “ estados similares” como condiciones análogas a las otras causales de inimputabilidad, en este caso, del trastorno mental. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 370 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 34 otros desórdenes, en donde la persona ni siquiera es consciente de su enfermedad y la mayoría de sus funciones cognitivas, emocionales y conductuales se encuentran alteradas. Por el contrario, en la psicopatía se encuentra que las capacidades cognitivas del sujeto (lo que comúnmente se denomina inteligencia) están intactas, lo cual significa que el aspecto intelectivo de la imputabilidad, es decir, la capacidad para realizar un juicio sobre la injusticia de la conducta, no se encuentra alterada en estos sujetos. Con respecto al aspecto volitivo de la imputabilidad en los psicópatas, la consideración sobre su estado es controvertida, pero de todas maneras diferente a la de la consideración sobre este aspecto en los otros trastornos mentales permanentes mencionados. Así, a pesar de que ningún experto considera que en el caso de los psicópatas la voluntad de comportarse según el entendimiento del injusto esté anulada o gravemente alterada, el debate se mueve entre las posiciones de quienes consideran que los psicópatas deciden conscientemente no inhibir su conducta ilegal por ser “inmunes” al castigo e indiferentes frente al valor de la ley y el dolor de los otros68, y la opinión de quienes consideran que en el caso de los psicópatas lo que existe es una mayor dificultad que la de los sujetos sanos para inhibir tales conductas y actuar según su conocimiento y entendimiento de la ley 69. El debate en cuestión es de gran trascendencia en el tema que se estudia, pues si se tiene en cuenta que la conducta criminal de los psicópatas es consecuencia, por sus mismas características, de la enfermedad y que el aspecto intelectivo suele estar intacto, las 68 69 Por ejemplo HART, S. y HARE, R. Op.Cit. Pág. 31 Por ejemplo CALDERÓN CADAVID, Leonel. Op.Cit. Pág. 93 35 consideraciones sobre la capacidad de inhibición de la conducta delictiva de los psicópatas serán determinantes a la hora de considerar su capacidad de culpabilidad. Si se considera que ningún experto en el tema considera que exista un daño grave en tal capacidad, se está concluyendo entonces que los delincuentes psicópatas, dado su acceso y entendimiento de la norma y su capacidad para actuar según tal, deben ser declarados generalmente imputables, como sucedió por ejemplo en el caso de GARAVITO, salvo que en el caso concreto se demuestren limitaciones diferentes a las que genera la psicopatía que ameriten la declaración de imputabilidad. Ahora bien, debe tenerse en cuenta como ya se mencionó, que no es posible distinguir dos categorías diferentes en el psiquismo del hombre donde una sea la normalidad y la otra la anormalidad, sino que debe considerarse que todos los fenómenos psicológicos, incluida la personalidad, están situados en un continuo en donde en un extremo reposa la normalidad y en el otro la anormalidad habiendo muchos matices y grados tanto hacia un lado como hacia el otro. De acuerdo con esto, podría considerarse que si bien los psicópatas no tienen suprimida su capacidad de inhibición (anormalidad), ésta, dado el trastorno que implica la enfermedad mental que padecen, no se encuentra en el mismo estado que el de una persona que no la sufre, ya sea porque las características de su personalidad le impiden evaluar la situación de manera que deciden no obedecer la ley, o porque, como lo acepta la mayoría, en realidad disminuye o se dificulta la capacidad para inhibirse de acuerdo con el conocimiento de que la acción implica la configuración de un hecho punible. 36 La situación anterior, es decir el hecho de que los psicópatas no se encuentran ni en un extremo (imputabilidad) ni en el otro (inimputabilidad) genera para el sistema penal una incógnita que debe ser resuelta, ésta es: ¿qué tratamiento jurídico-penal deben recibir idealmente los delincuentes psicópatas si no es posible ubicarlos dentro de ninguna de las dos categorías existentes? 37 6. TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DEL PS ICÓPATA: IMPUTABILIDAD DIS MINUIDA En síntesis, se tiene que los psicópatas que delinquen lo hacen, en términos generales, porque sus particulares características de personalidad los llevan a hacerlo. Así, los psicópatas, que se caracterizan por ser personas sin sentimientos de respeto por la ley o por los derechos de los demás, utilizan cualquier medio, en este caso, medios ilegales, para alcanzar su satisfacción personal, sin que después sientan culpa, remordimiento o arrepentimiento por el daño causado. Se encuentra así mismo, que a pesar de que estas personas no tienen alterada su capacidad para entender la norma y lo ilícito de su conducta, ni afectada gravemente su habilidad para guiar su conducta de acuerdo con tal entendimiento, si padecen un trastorno mental, que aunque no inhabilita del todo su capacidad para controlar sus acciones, dificulta tal proceso por diferentes razones y les impide actuar de manera adaptativa dentro de la sociedad. Lo anterior tiene como consecuencia el hecho de que al hablarse de la aplicación de la sanción a una conducta típica y antijurídica cometida por un psicópata no sea posible, o mejor, correcto, considerarlo inimputable, por tener en buen medida capacidad para actuar de manera diferente, es decir, inhibiendo sus impulsos agresivos; ni imputable, por considerarse que sus capacidades mentales se encuentran de alguna manera alteradas. Así las cosas, en la práctica el juez, estudiando las características del caso, tiene en la actualidad que optar por una de las dos alternativas, cuando en realidad lo que se requiere es que, teniendo en cuenta el principio de igualdad que rige nuestro sistema, la legislación incluya (como sucede en muchos otros países) una alternativa que considere el caso de 38 aquellos, que a pesar de que no deben ser considerados inimputables, han de ser tratados de manera diferente dada la disminución en la capacidad para ser culpables. Como se vio anteriormente, en Colombia rige el postulado de trato especial a quienes detentan características especiales70 y es por esa razón que el sistema penal asigna un trato diferencial (inimputabilidad) para quienes padecen, entre otros factores, un trastorno mental que limita su capacidad de comprensión y/o autodeterminación. No obstante, otros países como España, Alemania, Argentina, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Perú, Venezuela y Ecuador, han ido un paso más adelante y han considerado que de la misma manera, quienes por causa de alguna alteración mental conservan intactas sus capacidades cognitivas pero tienen disminuida su capacidad de autodeterminarse según la comprensión del ilícito, tienen igualmente disminuida su capacidad para ser culpables. Esta figura ha sido denominada por la doctrina “imputabilidad disminuida”, y por ella se entiende, no una forma intermedia que se sitúa entre la imputabilidad y la inimputabilidad, sino “un caso de imputabilidad, pues el sujeto es (aún) capaz de comprender el injusto del hecho y de actuar conforme a esa comprensión”71, sin embargo, su capacidad de control, y en consecuencia su culpabilidad, se encuentran disminuidas, generalmente por alteraciones en la capacidad de motivarse por la norma. La imputabilidad disminuida tiene como consecuencia natural una atenuación en la sanción, es decir, en la pena, que se justifica por la disminución de la culpabilidad. Sin embargo, 70 71 Ver Pág. 15 supra. ROXIN. Op.Cit. Pág. 839 39 tanto la doctrina como las legislaciones que han adoptado esta clase de imputabilidad, no sólo consideran que para estas situaciones deba únicamente reducirse la pena, sino que además, dadas las características del caso, las causas del fenómeno y los fines de la justicia penal, debe permitírsele al juez según su criterio, la asignación de medidas de seguridad en vez de penas, o la aplicación sucesiva de penas y medidas en el orden que considere pertinente. La aplicación conjunta de penas y medidas de seguridad ha sido denominada por la doctrina europea como la “doble vía”. Esta institución ha sido construida alrededor de la necesidad de cumplir a cabalidad con la función preventiva del Derecho Penal, pues tal como lo dice Jescheck, “con frecuencia la duración de la pena no será suficiente para garantizar el éxito preventivo, y a menudo resultará necesario aplicar al delincuente un tratamiento médico, pedagógico o terapéutico que, dada su naturaleza, no cabrá desarrollar en el marco de la ejecución penitenciaria”72. Así pues, al aplicar sucesivamente una pena y una medida de seguridad se logra “combinar las ventajas de una pena vinculada a la culpabilidad con algunas ventajas del tratamiento eficaz desde el punto de vista de la prevención especial”73. En últimas, lo que se busca es establecer para los imputables disminuidos un tratamiento que permita el completo desarrollo de la función preventivo especial de las penas y las medidas de seguridad en conjunto. Esto implica que se cumplan tanto los fines propios de la pena, a saber, prevención especial y general, retribución justa, reinserción social y protección al condenado, como los fines de tutela (como forma de protección a la 72 Jescheck, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Editorial Comares. Granada: 1993. Pág. 74 40 sociedad mediante el sometimiento del sujeto considerado peligroso), curación, protección y rehabilitación, propios de las medidas de seguridad. En procura del pleno respeto al principio de proporcionalidad, siempre que se establezca la doble vía en la sanción, debe tenerse en cuenta que ésta no puede sobrepasar los límites de la culpabilidad y de la gravedad del daño, así, no deberán imponerse medidas de seguridad que sobrepasen, al sumarse con la pena impuesta, el límite máximo determinado por la ley para la pena de la conducta punible en abstracto. Con el mismo objeto de respetar el principio de proporcionalidad, las legislaciones que han adoptado la doble vía lo han hecho considerándolo como un sistema “vicarial”. Según el modelo vicarial, se considera que debe cumplirse en primer lugar la medida para que el tiempo de su cumplimiento pueda ser después descontado del de la pena, se considera también que debe ser posible la suspensión de la aplicación del resto de la pena cuando se considere prudente y necesario, ya porque con la pena se anulan los efectos de la medida o porque dadas las características del sujeto ésta no se hace necesaria74. Como se verá más adelante, tal es el caso de la legislación penal de España y de Alemania. Al igual que en el caso de las personas que padecen formas leves de trastornos tales como la esquizofrenia y otros trastornos de control de impulsos, como por ejemplo el de impulsos sexuales, la figura de la imputabilidad disminuida encaja con la descripción de la conducta psicópata, pues como se ha visto, estos sujetos tienen absolutamente clara la noción de ley e ilicitud, pero no se motivan por la norma y en esa medida no son capaces de determinarse a 73 74 JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte General. Editorial Marcial Ponds. Madrid: 1995. Pág. 38 JESCHECK., Hans-Heinrich Op.Cit. Pág. 75 41 cabalidad según tal conocimiento. Véase por ejemplo el caso de GARAVITO, en donde según sus declaraciones ante la Fiscalía, es claro que en el momento de los hechos éste entendía a cabalidad la ilicitud de su conducta y sus consecuencias, pero no era capaz de evitar los homicidios, según sus propias palabras porque “algo me obligaba a hacer eso que no quería, aunque haciéndolo yo me sentía bien”75. De igual forma, la sanción que se maneja para la imputabilidad disminuida en los países donde está prevista (doble vía) es idónea para su caso si se tiene en cuenta la peligrosidad y la necesidad específica de reforzar la prevención especial que acarrean los psicópatas. A continuación se estudiará brevemente el tratamiento que dan las legislaciones de España y Alemania a la imputabilidad disminuida y a la sanción de doble vía. 6.1 EL CAS O ES PAÑOL El Código Penal español (C.P.E.) en su artículo 20, de manera muy similar a como lo hace el colombiano, consagra la inimputabilidad, considerando que están exentos de responsabilidad criminal quienes “al tiempo de de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda(n) comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. A continuación, en su artículo 21, el C.P.E. toma en consideración el caso de quienes a pesar de que conservan su capacidad de culpabilidad, la tienen en cierta medida disminuida. 75 Aparte de la declaración de Luis Alfredo Garavito ante la Fiscalía. Tomado de ARANGUREN MOLINA, Mauricio. Op.Cit. Pág. 60. 42 El artículo 21 mencionado, consagra las denominadas “eximentes incompletas de responsabilidad” o atenuantes de responsabilidad, que en el numeral 1° corresponden al concepto de imputabilidad disminuida ya que menciona que serán circunstancias atenuantes “las causas expresadas en el capítulo anterior (artículo 20), cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”. De manera tal que al observarse una anomalía o alteración psíquica que no tenga la magnitud para configurar la inimputabilidad del sujeto pero de alguna manera incida en su capacidad para comprender la ilicitud de la conducta o actuar conforme a esa comprensión, habrá lugar a una atenuación en la responsabilidad y por ende a una disminución en la pena. Vale la pena aquí decir que el Tribunal Supremo Español ha considerado en diferentes sentencias76, que en el caso de los psicópatas, salvo que concurran circunstancias excepcionales u otras enfermedades que agraven su situación, deberán aplicarse eximentes incompletas que den paso a una imputabilidad disminuida, siempre que en estos sujetos no suele observarse una plena desaparición de sus facultades intelectivas o volitivas, sino sólo una disminución, específicamente en el plano de la voluntad. En España a los imputables disminuidos podrá aplicárseles, de acuerdo con el artículo 104 C.P.E., no sólo una pena disminuida sino además una medida de seguridad si las características del sujeto lo ameritan. En estos casos las medidas no podrán exceder el límite máximo previsto para la pena por el mismo delito y la medida de internamiento en institución médica solo será aplicable cuando la pena impuesta también sea privativa de la libertad. Adicionalmente el artículo 99 del C.P.E. estipula que en caso de concurrencia de 76 ESPAÑA. Tribunal Supremo. Sentencias 19-12-85, 11-11-87, 24-1-91 y 659/95 43 penas y medidas de seguridad, el juez deberá ordenar primero el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena, así mismo considera que de establecerse que el cumplimiento de la pena puede llegar a revertir los efecto del la medida, aquella podrá suspenderse. La doctrina española ha considerado que la previsión mencionada se justifica por el hecho de que los imputables disminuidos suelen ser en la mayoría de los casos delincuentes peligrosos a quienes debe aplicarse una pena con fundamento en la culpabilidad y una medida de seguridad fundamentada en su peligrosidad, con el objeto de que se pueda cumplir tanto con los fines de prevención especial y general de la pena como con los fines de prevención especial de la medida de seguridad77. 6.2. EL CAS O ALEMÁN Al igual que en España, en Alemania el §20 del Código Penal (StGB) considera que no es capaz de culpabilidad (inimputable) “quien en el momento de la comisión de un hecho punible es incapaz, por una perturbación psíquica patológica, por perturbación profunda de la conciencia o por debilidad mental o por otra alteración psíquica grave, de comprender lo injusto del hecho o actuar de acuerdo con esa comprensión”. Inmediatamente después, en el §21 StGB, el legislador alemán declara que en virtud de una capacidad de culpa disminuida, a quien por las razones del §21 StGB, tenga su capacidad “considerablemente reducida en el momento de la comisión del hecho punible o para 77 CEREZO MIR, José. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Editorial Técnos. España: 2001. Pág. 108 44 comprender lo injusto del hecho o para comportarse de acuerdo con esa comprensión”, podrá atenuársele la pena de acuerdo con el §49 StGB. Como se sigue de lo anterior, en Alemania, a diferencia de lo que ocurre en España, la atenuación de la pena para los casos de imputabilidad disminuida es facultativa del juez. Esto se justifica en Alemania por la consideración de que en muchos de estos casos suele haber causales de aumento de la pena que no permiten una atenuación simultánea78. A quienes se considera que actuaron con culpabilidad disminuida es posible también, aplicarles como sanción de manera sucesiva, tanto una pena como una medida de seguridad, pero a diferencia de lo que sucede en España, en Alemania, de acuerdo con el §67 StGB, a pesar de que por lo general se debe ejecutar primero la medida y después la pena, se otorga discrecionalidad al juez para que determine si las circunstancias especiales del caso y la personalidad del delincuente ameritan primero la aplicación de la totalidad o de parte de la pena. En todo caso, si se cumple primero la medida, el tiempo de ejecución de ésta se descontará del de la pena. Para los alemanes esta medida se justifica también por el hecho de que para criminales peligrosos (como por ejemplo los psicópatas, a quienes consideran destinatarios típicos de la doble vía79), una pena atenuada, en la mayoría de los casos no es suficiente para cumplir con los fines de prevención especial, de manera que se debe recurrir a una medida de seguridad cuando el autor del delito es un peligro para la comunidad80, así, se logrará combinar las ventajas tanto de las penas como de las medidas de seguridad.81 78 JESCHECK., Hans-Heinrich Op.Cit. Pág. 401 JAKOBS, Günther Op. Cit. Pág. 641 80 JESCHECK, Hans-Heinrich. Op.Cit. Pág. 401 81 JAKOBS, Günther. Op.Cit. Pág. 37 79 45 6.3. APLICACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD DIS MINUIDA EN COLOMBIA Dada la experiencia de los países que incluyen en su legislación las figuras de la imputabilidad disminuida y de la sanción de doble vía para éstos casos, puede concluirse que ambas son idóneas tanto para el tratamiento jurídico penal de los psicópatas como para el tratamiento de otros casos de características similares. Así que, teniendo en cuenta que el trato que en la actualidad se da en Colombia a aquellas personas que no son inimputables pero tienen en cierta medida limitada su capacidad de determinarse según la comprensión de la ilicitud de su conducta, no tiene en consideración sus características especiales y obliga al juez a ubicarlas en categorías a las que estrictamente no pertenecen, se puede llegar a afirmar, que no sólo para el caso de los psicópatas sino también para aquellos casos compatibles con la descripción de la imputabilidad disminuida, éste es el tratamiento que debería implementarse en el país si la meta es la de lograr un ordenamiento justo en el que se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política para todos los asociados. A manera de antecedente para la implementación de esta figura, debe tenerse en cuenta la experiencia de la comisión redactora del Código Penal de 1980 que incluyó en su debate el tema de la imputabilidad disminuida, tras la inclusión de la figura en el Código Penal Tipo para Latinoamérica. A pesar de que su inserción fue defendida en ese momento por eminentes figuras en el campo del derecho penal, la redacción final del código no la incluyó en su articulado.82 82 GRANADOS PEÑA, Jaime. La imputabilidad aminorada o disminuida. Colección de Pensamiento Jurídico No. 8. Instituto de estudios del Ministerio Público Procuraduría General de la Nación. Bogotá: 2003. Pág. 53 46 A continuación se realizarán algunas consideraciones sobre la aplicación de la imputabilidad disminuida en el caso de los psicópatas y se estudiará la manera más adecuada para sancionarlos en el marco de ésta y de acuerdo con sus características especiales. 6.4. S ANCIÓN DEL PS ICÓPATA EN EL MARCO DE LA IMPUTABILIDAD DIS MINUIDA Ahora bien, ¿cómo debe sancionarse a los psicópatas en el marco de la imputabilidad disminuida de acuerdo con las funciones de las penas y las medidas de seguridad en Colombia? Como puede concluirse a partir de lo visto hasta este punto, existe un acuerdo, tanto en el campo de las ciencias de la conducta como en el campo de las ciencias jurídicas, en el punto de considerar a los psicópatas como uno de los tipos más peligrosos de delincuentes por diferentes factores: en primer lugar, porque se trata de personas capaces de cometer cualquier tipo de delito con el único objetivo de satisfacer sus necesidades, en segundo lugar, porque se considera que en la medida en que suelen ser generalmente personas muy inteligentes, son capaces de idear estrategias para lograr su cometido sin generar sospechas, lo cual los hace difíciles de identificar y capturar. Otra razón de mucho peso para concluir lo anterior, es el mismo hecho de que los psicópatas no experimentan culpa, sentimiento que en la mayoría de las personas evita la comisión de nuevos delitos y cuya ausencia en los psicópatas explica tan altas tasas de reincidencia. Finalmente, la inexistencia de un tratamiento efectivo para este trastorno en conjunción con el hecho de que no aprenden de 47 la experiencia y por tanto el castigo no cumple en ellos con la función de alejarlos del crimen, hace que estos sujetos sean especialmente peligrosos para la sociedad, pues aún en caso de que sean identificados, capturados y sancionados, ni una pena ni una medida de seguridad cumplen en realidad con el fin más importante de las sanciones en Colombia, esto es, con la función de prevención especial. De manera que una vez cumplida la sanción, los sujetos se encuentran en las mismas condiciones en las que empezaron y la posibilidad de que reincidan son exactamente la mismas que antes de ser sancionados. La anterior consideración abre entonces el interrogante sobre cuál debe ser la forma en que debe sancionarse a estos sujetos si ni la pena ni la medida de seguridad cumplen con el objetivo de prevención especial en cuanto a la evitación de nuevos delitos en el futuro y además la medida de seguridad tampoco cumple con el objetivo de curación porque no hay tratamientos disponibles. La solución que aquí se propone al problema de la sanción apropiada para los delincuentes psicópatas parte de la base de que la legislación penal colombiana debe incluir, por todas las razones anteriormente mencionadas, la posibilidad de declarar la imputabilidad disminuida para el caso de todas aquellas personas que tienen limitada su capacidad de culpabilidad. A pesar de que el tema de la implementación de la figura por su extensión va más allá de los límites de este trabajo, se considera que es apropiada la adaptación al contexto colombiano de la figura alemana, en la medida en que ofrece beneficios que la figura española no permite como la mayor discrecionalidad en cabeza del juez para adaptar la sanción a las especiales características de la personalidad del delincuente. 48 Ahora bien, bajo el supuesto de que en Colombia se instituyera la figura de imputabilidad disminuida y se permitiera la aplicación sucesiva de penas y medidas de seguridad, podría pensarse para los psicópatas en una sanción más efectiva que las simples penas que en la actualidad se aplican. Las cuales, en casos como por ejemplo el de GARAVITO, no sólo resultan irrisorias en términos de retribución sino además inconducentes en términos de prevención especial y general. Ya vistas en repetidas ocasiones las características de los psicópatas y con pleno conocimiento de su peligrosidad, su incurabilidad y sus altas posibilidades de reincidencia, debe pensarse para ellos, en el contexto de la imputabilidad disminuida, en una sanción que lleve al máximo permitido la potestad sancionatoria del Estado para que se cumpla tanto con la función del mismo de protección a sus ciudadanos, como con la expectativa social de castigo, pero al mismo tiempo protegiendo los derechos constitucionales de los sindicados. Una sanción que responda a las anteriores exigencias sería una sanción de carácter mixto, es decir, de doble vía, que conste por una parte de una pena, que debe cumplir la función de retribución, prevención especial y prevención general, y sucesivamente una medida de seguridad, que a pesar de que no cumple con la función de curación, puede cumplir con la función de tutela, reforzando la función de la pena de prevención especial, y con la función de rehabilitación dando al sujeto herramientas que le permitan convivir en comunidad de una manera más adecuada. Es importante en todo caso, tener en cuenta que en virtud del principio constitucional que prohíbe el juzgamiento repetido por un mismo hecho (non bis in idem), el total de la sanción (pena más medida de seguridad) no puede ser mayor al del 49 límite máximo impuesto para el delito en abstracto, porque de serlo se estaría violando el precepto de prohibición de condena doble sanción para un mismo delito83. A pesar de que en términos generales la doctrina considera pertinente que se cumpla primero con la medida de seguridad y luego con la pena para que no se agrave más la condición del sujeto durante su estadía en prisión y pueda abonarse el tiempo cumplido al de la pena, para el caso de los psicópatas, en donde por tratarse de características de personalidad permanentes no es viable hablar de deterioro en la condición y en donde no se busca una rebaja en el tiempo de reclusión sino por el contrario, el mayor tiempo posible dentro del límite abstracto para la pena, es más favorable, en términos de política criminal, el cumplimiento inicial de la pena y posteriormente el de la medida de seguridad. Lo anterior es posible por ejemplo en el caso alemán, en donde se deja a discreción del juez el orden de cumplimiento de las sanciones en consideración de las características especiales del caso y de la personalidad del delincuente. Aunque en el caso de los psicópatas la sanción nunca cumplirá con el objetivo más deseado que es el de evitar la comisión de nuevos delitos en el futuro (prevención especial positiva), al implementar una sanción como la anterior, en donde se hace lo posible por neutralizar el mayor tiempo posible a una persona sobre cuyo comportamiento futuro se tienen claves certeras, se está cumpliendo, dentro de las limitaciones existentes, tanto impuestas por la 83 De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial del principio en cuestión, este se erige como una “ garantía que prohíbe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho, respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una decisión”. COLOMBIA. Corte Constitucional. 50 ley como por las condiciones del delincuente, con la función de protección a la sociedad mediante la inocuización de sujetos evidentemente peligrosos84 (prevención especial negativa), lo cual en últimas responde también a la función principal de las sanciones en Colombia, que como ya se vio, es, según la Corte Constitucional, la prevención especial. Sentencia C 554 de 2001. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T 520 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 84 Es importante reiterar en este punto, que el concepto de peligrosidad como fundamento subsidiario para la imposición de medidas de seguridad está vigente en Colombia. Así se desprende tanto de los artículos 308 a 311 del C.P.P. y de afirmaciones consignadas en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ver Pág. 22. supra. 51 7. CONCLUS IONES Casos como el de LUIS ALFREDO GARAVITO, en donde se evidencia la peligrosidad de los psicópatas y la ausencia de medidas más fuertes que protejan de manera más efectiva a la sociedad y generen en la población la sensación de que se hace justicia, justifican la obligación que tiene el Estado de implementar medidas que efectivamente tengan en cuenta las anteriores consideraciones. A pesar de que se conocen las limitaciones tanto a nivel económico como de infraestructura del Estado colombiano, la búsqueda de soluciones frente a problemas que aquejan a la sociedad se justifica en la medida en que de la solución de los mismos depende en muchos casos el desarrollo del sistema hacia uno más justo y en últimas el progreso de la Nación. Con respecto a la ausencia en la ley penal de un tratamiento justo para quienes evidencian una disminución en su capacidad de culpabilidad el legislador debe tomar medidas, mucho más si se tiene en cuenta la gravedad y el impacto que tienen en la sociedad los delitos cometidos por algunos sujetos, como los psicópatas, que pueden encajar dentro de esta denominación. La inclusión de la figura de la imputabilidad disminuida y la posibilidad de que a quienes se ajustan a esa figura se les apliquen sanciones de doble vía, que como se dejó claro no son únicamente los psicópatas, no sólo pone a Colombia a la altura de otras legislaciones, sino que lleva a la sociedad un paso más adelante en la búsqueda de un sistema más justo. Sin embargo es importante tener en cuenta que la implementación de la figura por parte del legislador no obraría por arte de magia, sino que hace falta también de la voluntad y la 52 disciplina de los jueces, para que con ésta se genere un progreso al interior de la sociedad y no un detrimento en los derechos de quienes sufren discapacidades de orden mental. Para lo anterior no sólo es necesario que los principios de la igualdad y la proporcionalidad se tengan como pilares fundamentales en la aplicación de la figura, sino que es también necesaria la formación de los jueces en temas de salud mental y su trabajo cercano con equipos multidisciplinarios que le permitan hacer evidentes los casos en que la imputabilidad disminuida debe aplicarse. Finalmente, vale la pena volver al caso de GARAVITO, a quien como ya se mencionó, de acuerdo con el orden vigente y después de haber violado, maltratado y asesinado a más de 190 niños, le quedan únicamente cerca de diez años de prisión después de haber pasado en ella tan sólo siete años, gracias a una serie de descuentos por diferentes motivos. De aplicarse lo que en esta monografía se propone, sin lugar a dudas se tendría un resultado mucho más justo para con las víctimas y la sociedad en general, pues a pesar de que a su pena se harían los descuentos obligados por ley, gracias a la doble vía de la sanción, una vez cumplida la pena, GARAVITO por su condición de psicópata, sería acreedor de una medida de seguridad por el tiempo que haga falta para cumplir con el límite de la pena abstracta para el delito de homicidio, en la cual, a pesar de que no podría lograrse su curación por las razones reiteradas, podría hacerse énfasis en la rehabilitación y especialmente en la tutela como forma de protección a la sociedad frente al peligro que su libertad representa. 53 BIBLIOGRAFÍA Normatividad ALEM ANIA. Código Penal COLOM BIA. Constitución Política de Colombia de 1991 COLOM BIA. Código Penal COLOM BIA. Código de Procedimiento Penal ESPAÑA. Código Penal Jurisprudencia COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 520 de 1992. M agistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 052 de 1993. M agistrado Ponente: Jaime Sanin Greifenstein. COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 176 de 1993. M agistrado Ponente: Alejandro M artínez Caballero COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 591 de 1993. M agistrado Ponente: Eduardo Cifuentes M uñoz COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 430 de 1996 M agistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C –144 de 1997. M agistrado Ponente: Alejandro M artínez Caballero COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 554 de 2001. M agistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 370 de 2002. M .P. Eduardo M ontealegre Lynett. 54 COLOM BIA. CORTE SUPREM A DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 3 de diciembre de 2001. M agistrado Ponente: Fernando E. Arboleda COLOM BIA. CORTE SUPREM A DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 22 de agosto de 2002. M agistrado Ponente: Fernando E. Arboleda Doctrina AGUDELO BETANCUR, Nódier. Esquemas del delito. Editorial La Constitución. Bogotá: 1994. ---------- La Inimputabilidad Penal. Ediciones La Constitución. Bogotá D.C. 1994. ARANGUREN M OLINA, M auricio. El gran fracaso de la Fiscalía: 192 niños asesinados. Captura y confesión de Garavito: “la Bestia”. Editorial La Oveja Negra. Bogotá: 2002. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical M anual of M ental Disorders. 4° Edición Revisada. Cuarta edición, Texto Revisado. American Psychiatric Association. Washington, D.C.: 2000 BARLOW, David y DURAND, M ark. Psicología Anormal. Editorial Thomson Learning. M éxico: 2001. BORRÁS ROCA, Lluís. Asesinos en serie españoles: Su biografía, personalidad, móviles del crimen, víctimas y juicios. J.M . Bosch Editor. Barcelona: 2002. CALDERÓN CADAVID, Leonel. Los inimputables en los nuevos estatutos penales. Biblioteca Jurídica Dike. Bogotá: 1989. CEREZO M IR, José. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Editorial Técnos. España: 2001. ECHEVERRI CHABUR, Jorge. et.al. Trastorno de personalidad antisocial en condenados por homicidio en Pereira, Colombia. En Cuadernos de Investigación en Salud. Agosto de 2002. Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recuperado el 14 de Junio 2006 de http://www.cucs.udg.mx/insalud/agosto2002/art2.htm FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda. Procedimiento Penal Constitucional. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá: 1999. GARZÓN ROA, Tomás. Culpabilidad y necesidad de la pena. Colección de Pensamiento Jurídico No. 13. Instituto de estudios del M inisterio Público Procuraduría General de la Nación. Bogotá: 2004. 55 GRANADOS PEÑA, Jaime. La imputabilidad aminorada o disminuida. Colección de Pensamiento Jurídico No. 8. Instituto de estudios del M inisterio Público Procuraduría General de la Nación. Bogotá: 2003. GÓM EZ LÓPEZ, Jesús Orlando. Culpabilidad e Inculpabilidad. Librería Doctrina y Ley. Bogotá: 1996 GUTIÉRREZ, José Antonio. La inimputabilidad Penal: Derechos Fundamentales y Dogmática Penal. La inimputabilidad como causal de ausencia de responsabilidad. Editorial Leyer. Bogotá: 2001 HART, S. y HARE, R. Psychopathy: Assessment and association with criminal conduct. En Handbook of antisocial behavior. John Wiley and Sons. Ltd. Canadá: 1997. HARE, Robert. Ph.D. Psychopathy and antisocial personality disorder: A case of diagnostic confusion. Psychiatric Times, Febrero 1996, Vol. 13, 2. ---------- Without conscience: the disturbing world of the psychopaths among us. Pocket Book. New York: 1996 ---------- The Hare Psychopathic Checklist Revised M anual. M ultihealth Systems. Toronto: 1991 ---------- Psychopathy: Theory and Research. John Wiley & Sons, Ltd. Estados Unidos: 1970. HARE, Roberts y COX, David. Psychopathic Behavior: Approaches to research. John Wiley & Sons, Ltd. Gran Bretaña: 1978. JAKOBS, Günther. Derecho Penal. Parte General. Editorial M arcial Ponds. M adrid: 1995. ---------- Estudios de Derecho Penal. Editorial Civitas. M adrid: 1997. JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Editorial Comares. Granada: 1993. M ARTENS, William. M D., Ph.D. The Hidden Suffering of the Psychopath. Psychiatric Times. Junio 2002. Vol. 19.1 M ILLON, Theodore y EVERLY Jr., George. Personality and its disorders: A Biosocial learning approach. Libros universitarios y profesionales. Barcelona; 1994. M ORA IZQUIERDO, Ricardo. Psiquiatría Forense y nuevo código penal colombiano. Bogotá. 1989. 56 O'CONNOR, T. Antisocial personality, sociopathy and psychopathy. MegaLinks in Criminal Justice. Recuperado de http://faculty.ncwc.edu/toconnor/rest el 15 de mayo de 2006. POSADA, José A. et.al. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios; Resultados preliminares del Estudio Nacional de salud mental. Colombia, 2003. En Revista Colombiana de Psiquiatría. Vol. 33. No. 3, 2004. REYES ECHANDÍA, Alfonso. Imputabilidad. Editorial Temis. Bogotá: 1989 ROM ERO SOTO, Julio y SALAZAR DE LA TORRE, Juan Carlos. Antropología y psicopatología criminal. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá: 1998 ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte general: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Editorial Civitas. M adrid, 1997 SAM PEDRO ARRUBLA, Julio Andrés. El problema de la inimputabilidad por trastorno mental. PUJ. Bogotá: 1987. SANDOVAL HUERTAS, Emiro. Penología, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá: 1998 SOTOM AYOR, Juan Oberto. Imputabilidad y sistema penal. Temis. Bogotá: 1996 TORRES, Yolanda. Epidemiología de los trastornos psiquiátricos – Estudio Nacional Colombia. I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero – 15 de M arzo de 2000. Recuperado el 14 de Junio de 2006 de: http://www.psiquiatría.com/congreso/mesas/mesa9/conferencias/9_ci_c.htm VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal, Parte General. Editorial Temis 1998. Otros Documental: En manos de Dios, Realizado por RCN Televisión y presentado el 11 de Junio de 2006 en el canal de televisión colombiana RCN. 57