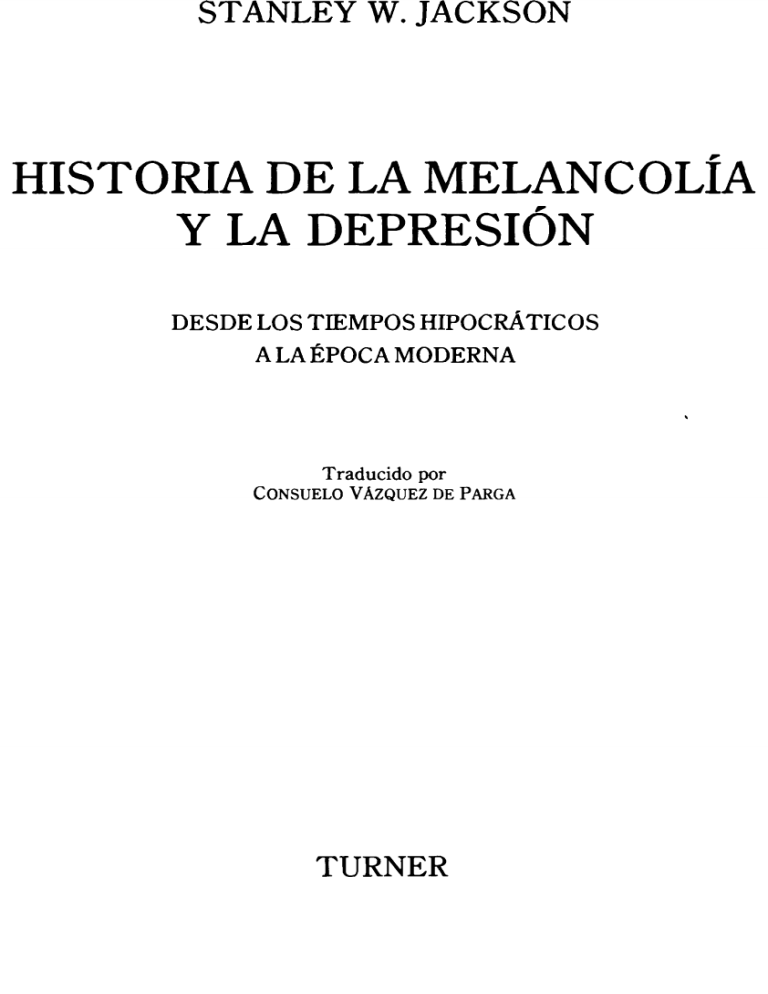

STANLEY W. JACKSON

HISTORIA DE LA MELANCOLÍA

Y LA DEPRESIÓN

DESDE LOS TIEMPOS HIPOCRÁTICOS

A LA ÉPOCA MODERNA

Traducido por

Consuelo V ázquez

de

TURNER

Parga

©

1986 by Yale University, London

©

De esta edición en lengua española:

EDICIONES TURNER, S. A.

cf Génova, 3. 28004 Madrid

ISBN: 84-7506-257-1

Depósito legal: M. 3.280-1989

Printed in Spain

A Joan

Mi amor, mi amiga, mi colega

ÍNDICE

Prefacio...........................................................................................

11

Primera parte

INTRODUCCIÓN.................................................................................

Introducción......................................................................

13

15

Segunda parte

TRAZADO DE LAS VARIACIONES DENTRO DE UNA NOTABLE ESTABILIDAD...

II. La melancolía en la Grecia y la Roma clásicas...................

III. La melancolía en la Edad Media........................................

IV. El pecado de la acedia y su relación con la tristeza y la me­

lancolía en la Edad Media.................................................

V. La melancolía en el Renacimiento.....................................

VI. La melancolía en el siglo XVII: de la teoría de los humores a

la explicación química.......................................................

VII. La melancolía en el siglo XVIII: la explicación mecanicista y

lo que vino después...........................................................

VIII. La melancolía en el siglo XIX.............................................

IX. Melancolía y depresión en el siglo XX................................

35

37

51

67

79

101

113

141

177

Tercera parte

ALGUNAS CONEXIONES ESPECIALES....................................................

X.

XI.

XII.

XIII.

Las diversas relaciones entre manía y melancolía.............

Hipocondría y melancolía.................................................

Tristeza, duelo y melancolía^............................................

La religión, lo sobrenatural y la melancolía......................

231

233

255

287

299

Cuarta parte

ALGUNAS VARIANTES DE LA MELANCOLÍA...........................................

XIV. La licantropía..................................................................

XV. La melancolía amorosa.....................................................

XVI. Nostalgia.........................................................................

315

317

323

341

Q u in ta parte

COMENTARIOS FINALES.......................................................................................

XVII. Visión de conjunto y reflexiones finales.............................

NOTAS........................................................................................................

ÍNDICE ONOMÁSTICO............................................................................................

ÍNDICE ANALÍTICO................................................................................................

349

351

371

393

399

Prefacio

Este libro es la historia de un síndrome clínico* o quizá fuera mejor decir de un gzupo

de síndromes clínicos estrechamente ligados entre sí. E l seguimiento de un estado semeiantejL lo largo del tiempo es una£mi>r.esa fascinante. un tanto díficiL No podemos guiarnos solamente por el nombre, aunque ello nos sirva de guía y con frecuencia resulta de

considerable interés. Lo esencial es la descripción clínica: los síntomas y los signos, las

observaciones que puede hacer el paciente o que hacen otras personas a su alrededor. He­

mos trazado estas descripciones clínicas a lo largo de unos dos milenios y medio de lite­

ratura médica, y las hemos suplementados con otras fuentes. Si bien hay algunas eviden­

tes variaciones en el contenido de este desorden clínico, hemos encontrado una notable co­

herencia y estabilidad en el conjunto básico de síntomas, estabilidad ésta por lo menos equi­

valente a la que se da en cualquier otro desorden mental a lo largo de muchos siglos.

Y la melancolía, que en los primeros tiempos aparece como una de las tres formas p rin­

cipales de locura, está claramente emparentada con las depresiones que hoy se agrupan

bajo el título de desórdenes afectivos, una de las principales formas de desorden mental

de la actualidad.

A l mismo tiempo, esta empresa histórica ha permitido, o quizás exigido, hacer un re­

paso de las teorías que han ido apareciendo y desapareciendo en los esfuerzos del hombre

occidental por comprender y explicar la etiología y patogénesis de la melancolía y la de­

presión. Como estas teorías han sido normalmente las mismas que se han utilizado para

explicar otros desórdenes mentales, y frecuentemente también otras enfermedades, en me­

dicina general, se adquiere un sentido de las prácticas explicativas de la medicina a lo

largo de esos mismos siglos.

Además, este estudio implicó un repaso de las terapéuticas de la melancolía y la de­

presión durante esos mismos dos milenios y medio, lo que nos ha proporcionado una pers­

pectiva de la historia de los tratamientos que va mucho más allá de los límites de esas

enfermedades particulares.

Una vida profesional de interés y esfuerzos por mejorar las angustias de varios pa­

cientes, muchos de ellos deprimidos, se fue uniendo gradualmente a otra vida profesional

de atención a la historia de la medicina en general y a la de la psiquiatría en particular.

Desde un primero momento atrajo m i atención el grado de estabilidad y coherencia de

los conjuntos de síntomas y signos que se conocían con el nombre de melancolía y depre­

sión. Hace ya quince años comencé la redacción de los bosquejos del presente trabajó: Hace

11

diez años comencé el primero de una serie de artículos que se centraban en problemas se­

leccionados del tema general. E n 1982, un año sabático, me permitió escribir como la

m itad del libro, continuando con él hasta su fin a l a comienzos del otoño de 1985.

Difícilmente podría haber escrito un trabajo como éste sin incurrir en muchas e im ­

portantes deudas a lo largo de los tortuosos caminos que me condujeron a su final. Las

muchas notas y referencias que en él aparecen reflejan una serie casi ilim itada de tales

deudas. Pero, además, querría dejar constancia de algunas deudas más personales. E l doc­

tor Lloyd G. Stevenson me dio la oportunidad, las enseñanzas y los consejos, y me ayudó

como editor form al e informal en proyectos anteriores; así, años después, fu i capaz de es­

cribir este libro. A este hombre, a quienes tantos debemos tanto por nuestra experiencia

como estudiantes y autores, muchas gracias. Quiero expresar m i aprecio a una serie de

jefes del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Yale —doctor Frederich C. Redlich, doctor Theodore Lidz, doctor Stephen Fleck, doctor

Morton F. Reiser y doctor Boris M . Astrachan— por su apoyo y benevolencia para con

este psiquiatra y psicoanalista que trabaja también de historiador. Igualmente deseo ex­

presar m i agradecimiento a un valioso colega de muchos años, el profesor Frederic L. Holmes, jefe de la sección de Historia de la Medicina de la Escuela de Medicina de Yale, por

su apoyo y benevolencia para con este historiador que también trabaja de psiquiatra y psi­

coanalista. Agradezco también su ilim itada ayuda al bibliotecario jefe de la Sección de

Historia Médica de la Biblioteca de Medicina de Yale. Por su paciencia, guía y otras m u­

chas contribuciones de provecho, doy las gracias a m i editora de Yale University Press,

Cladys Topkis, así como a Alexander Metro, de Yale University Press, que dejó listo para

imprenta el manuscrito. A Joan K. Jackson no encuentro modo de expresarle con palabras

m i agradecimiento, sin duda ha sido una esposa solidaria: mecanografió el manuscrito,

ejerció de crítica y editora informal de raro valor, y ha colaborado en la realización de

este libro de innumerables maneras.

Primera parte

INTRODUCCIÓN

Capítulo I

INTRODUCCIÓN

Los términos melancolía y depresión, y los con ellos emparentados, se han venido re­

firiendo durante más de dos milenios a toda una serie de diferentes estados de aflicción/En algún momento determinado de estos muchos siglos, el término pudo denotar

una enfermedad, un estado conflictivo suficientemente grave y duradero como para

que se pensara en él como en algo que tenía una entidad clínica; en otros se ha podido

utilizar para indicar un estado emocional de cierta duración, probablemente molesto,

sin duda no acostumbrado, pero que no podía ser considerado como algo patológico,

que no era una enfermedad; en otras ocasiones podía referirse a un temperamento o

un tipo de carácter con un determinado tono y una determinada disposición emocio­

nal, tampoco patológicos; en otras podía significar tan sólo una forma de sentir de du­

ración relativamente corta, de tono infeliz, pero difícilmente enfermiza/Estaba claro

que los diferentes estados así denominados no respondían a estados mentales corrien­

tes, sino a un amplio espectro mayor que el recubierto por el término enfermedad.

Como humor, o emoción, la experiencia de estar melancólico o deprimido proba­

blemente sea tan conocida para nuestra especie como cualquiera de los muchos otros

sentimientos humanos. El amplio espectro de términos, y las variaciones emocionales

a que éstos se refieren, refleja el fondo último de ser humanos: sentirse bajo de tono,

o triste, o infeliz, estar desanimado, melancólico, triste, deprimido, o desesperanzado,

estados éstos que sin duda han afectado en algún momento absolutamente a todos y

cada uno. Ser humano es conocer estas emociones, del desánimo a la aflicción, debi­

dos a la desilusión material o interpersonal, a la tristeza o la desesperación por la se­

paración o la pérdida. Reconocemos que muchos aspectos de estas experiencias afec­

tivas están dentro del marco de lo normal, por poco frecuentes e infelices que sean.

Sentirse melancólico o deprimido no supone necesariamente una enfermedad mental

o un estado patológico. Sólo cuando estos sentimientos se prolongan o se agravan pue­

den empezar a verse como patológicos, e incluso entonces estos estados afectivos ten­

drán que ir acompañados de otros síntomas para que sean calificados como tales.

Estos últimos, los estados patológicos, son precisamente el foco de este estudio.

15

Sus raíces se entierran en el campo de la historia de la medicina. Los he enfocado

como una historia de los estados clínicos a lo largo de los siglos. Pero el delineamiento

de ciertos límites razonables de la melancolía y la depresión como entes clínicos nos

ha obligado a prestar una cierta atención a la tristeza, la pena, la acedia, la desespe­

ración y otros estados de afliccción.

Al decidir ponerme como objeto de estudio la melancolía y la depresión como es­

tados clínicos, inmediatamente me encontré frente al problema de si son enfermeda­

des u otro tipo de conjuntos de signos y síntomas, por lo que me vi en la necesidad de

hacer la historia de la idea de enfermedad, de estudiar la idea de enfermedad frente

a la de síndrome clínico, y ponderar los problemas comprendidos en la idea de enfer­

medad frente a la de malestar. Y, ya fuera enfermedad o síndrome, era crucial trazar

los cambios en el contenido clínico. Luego era necesario estudiar las relaciones entre

estos estados y los síntomas, temperamentos, sentimientos prolongados y estados men­

tales pasajeros que llevan estos mismos nombres, por lo que fue importante hacer la

historia de las pasiones y las emociones.

El siguiente problema fue la evolución de los esquemas conceptuales utilizados

para explicar la melancolía y la depresión, entrando entonces en juego la historia de

la fisiología y la historia de las explicaciones de la enfermedad. También tuvimos que

atender a otros sistemas de creencia-acción fuera de la medicina, como por ejemplo el

sistema de pensamiento del cristianismo al explicar y tratar de esos estados de aflic­

ción calificados de acedía. Para llevar esta perspectiva histórico-médica a su siguiente

escalón lógico, hube de hacer un repaso de las medidas tomadas para ayudar o tratar

a los que sufrían estos desórdenes; es decir, un estudio de las terapéuticas; pero, en

realidad, es más que tan sólo eso.

PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS

Melancholia era la trasliteración latina del griego nekayxokía, que en la Grecia clásica

significaba normalmente un desorden mental que implicaba un prolongado estado de

miedo y depresión. A veces sólo significaba «bibliosidad» y, junto con sus parientes,

se utilizaba ocasionalmente en el lenguaje popular «para denotar una conducta loca o

nerviosa»1. A su vez, este término venía de \xíXoli\cl xo\e (melaina chole), traducido al

latín como atra bilis y a las lenguas vernáculas como bilis negra. Esta bilis negra, uno

de los cuatro humores de la teoría humoral, se pensaba que era el factor fundamental

de la melancolía. Había otra serie de desórdenes que se creían causados por la bilis

negra a los que se llamó enfermedades melancólicas. La bilis negra se conocía como

humor melancólico. El temperamento o carácter que se creyó consecuencia de la bilis

negra, y al que en los escritos de Aristóteles se le concede una categoría especial, se

le llamó temperamento melancólico.

Las varias formas de la melancolía y sus parientes, tomadas con relativos pocos

cambios del latín, empezaron a aparecer en los textos ingleses en el siglo xrv. Térmi­

nos tales como malencolye, melancoli, malencolie, melancholie y otros con ligeras va­

riaciones en la grafía aparecieron como sinónimos de melancholia, que es el funda­

mental del pensamiento médico. Melancholie en el siglo xvi y melancholy a comienzos

del xvii se hicieron comunes en inglés como equivalentes de melancholia para nom­

16

brar la enfermedad, lo mismo que otros términos prácticamente idénticos en otras len­

guas vernáculas; y estos términos se utilizaron frecuentemente para denominar a la

propia bilis negra. Con la rehabilitación renacentista de la melancolía aristotélica comc

un carácter correlativo de genial o dotado para algo más que como una enfermedad

estricta, melancholia, melancholie, y melancholy pasaron a ser también términos po­

pulares. Además de denominar la enfermedad, se utilizaron frecuentemente para casi

cualquier estado de tristeza, aflicción o desesperación, por no mencionar el muy res­

petado carácter sombrío y la tan de moda tristeza. Durante los siglos XVII y xvm el

término melancholia parece haberse ido restringiendo gradualmente de nuevo a su sig­

nificado de enfermedad, mientras que melancholy siguió siendo sinónimo de melancho■

lia , a la vez que el término popular de uso extendido y difuso, no diferente del actual

del término depresión. Tendencias notablemente similares se observan en la&otras len­

guas vernáculas de la Europa occidental.

El término depresión ha entrado relativamente tarde en la terminología de los es­

tados de aflicción. Derivado en su origen del latín de y premere (apretar, oprimir), y

deprimere (empujar hacia abajo), y con los significados que vienen de estos términos

latinos de empujar hacia abajo, oprimir, rebajado en categoría o fortuna, venido a me­

nos, este término, y los con él emparentados, entró en uso en el inglés durante el si­

glo XVII. Y en ese mismo siglo se dan casos aislados en que se utiliza para significar

«depresión del espíritu» o «aflicción». Pero fue realmente en el siglo xvm cuando el tér^ mino comenzó a encontrar su lugar en las discusiones acerca de la melancolía, prin­

cipalmente en los escritos de Samuel Johnson (v. cap. VII). En contextos más estre­

chamente asociados con la medicina, Richard Blackmore menciona en 1725 la posibi

lidad de «estar deprimido en profunda tristeza y melancolía, o elevado a un estado lu­

nático y de distracción»2. En 1764, Robert Whytt relaciona «depresión mental» con es­

píritu bajo, hipocondría y melancolía3. David Daniel Da vis traduce en 1806 del fran­

cés el Traité medico-philosophique sur Valiénation mentale ou la manie, de Philippe Pinel de 1801, y da «depresión del espíritu» por «abattement» o abatimiento, y «depresión

y ansiedad habituales» por «habitude d ’abattement et de consternation»A. En 1808, John

Haslam hace referencia a «aquellos que están bajo la influencia de pasiones depresi­

vas»5. Y, en 1813, Samuel Tuke incluía dentro de la melancolía «todos los casos... en

que el desorden está marcado principalmente por la depresión de la mente»6.

El siglo XIX fue testigo de un uso crecientemente frecuente del término depresión

y sus parientes en textos literarios con el significado de bajo de espíritu, melancolía

en el sentido médico, y melancolía en el literario y coloquial. El empleo de los mismos

términos en contextos médicos fue aumentando gradualmente, por lo general en rela­

tos descriptivos de desórdenes melancólicos para denotar afecto o humor; estos tér­

minos todavía no habían adquirido su status como categoría diagnóstica. Pero, a me­

diados del siglo, Wilhelm Griesinger introdujo el término estados de depresión mental

(Die psychischen Depressionzustánde) como sinónimo de melancolía (melancholie), utili­

zando depresión y sus parientes fundamentalmente para indicar la inclinación o el hu­

mor de la manera ya mencionada7. Durante la última parte del siglo XIX los usos des­

criptivos de depresión para indicar estado de ánimo se hicieron crecientemente comu­

nes, pero el término diagnóstico básico seguía siendo el de melancholy o melancholia.

Como Griesinger, Daniel Hack Tuke, en su Dictionary of Psychological Medicine de

1892, anotaba la expresión mental depression como sinónimo de melancholia, y definía

17

la depresión nerviosa como «un término que se aplica a veces a una inclinación mor­

bosa o melancolía de duración temporal»8; pero los estados de aflicción clínicos los tra­

ta dentro de la melancholia. En la década de 1880, en la parte que trata de las psicosis

de su Lehrbuch, Emil Kraepelin comienza a utilizar la expresión locura depresiva (depressive Wahnsinn) para denominar una de las categorías de la locura, e incluso la for ma depresiva (depressive Form) como una de las categorías de la paranoia (Werrücktheit); pero continúa utilizando el término melancolía y sus subtipos de manera muy

acorde con su tiempo y el de depresión para describir un estado de ánimo. Dicho sea

entre paréntesis, consideraba que las melancolías eran formas de la depresión mental

(psychische Depression, término por él acuñado)10. Y luego, en 1899, introdujo el térmi­

no de diagnóstico locura maniacO'depresiva11. A partir de ese momento alguna forma

o variante del término depresión tiene un lugar destacado en la mayor parte de los es­

quemas nosológicos de los desórdenes mentales. Esta corriente que tiende a la utili­

zación del término depresión en lugar de melancolía la siguió especialmente Adolf Meyer. El informe de una discusión de 1904 indica que estaba «deseoso de eliminar el tér­

mino melancolía, que implica el conocimiento de algo que no poseemos... Si, en vez de

melancolía, aplicáramos el término depresión a toda la clase, éste designaría sin pre*

tensiones exactamente lo que se indica en el uso común del término melancolía»12.

Como acabamos de indicar, depresión y sus parientes van apareciendo creciente­

mente en las clasificaciones psiquiátricas hacia finales de siglo, pero, sin embargo, el

término de diagnóstico básico sigue tendiendo a ser melancolía. Luego, con el naci­

miento de la categoría de la enfermedad maniaco-depresiva, el término melancolía deja

de ser tan utilizando, aunque se continúa utilizando en la forma melancolía involucional. Este término de diagnóstico, en cambio, desaparecido como desorden específico,

volvió a aparecer y, de nuevo, desapareció. Pero el término melancolía ha resurgido

recientemente, ahora como subtipo de un episodio depresivo importante en el último y

más nuevo sistema de clasificación. Esta depresión con melancolía indica una forma

de depresión más grave y está caracterizada por síntomas muy semejantes a los de la

anterior categoría denominada depresión endógena.

LA BILIS NEGRA Y LA TEORÍA HUMORAL

Como decíamos, el término melancolía tiene sus orígenes en una expresiónjjue significaba bilis negra y se utilizaba para denominar tanto bilis negra como una enfermedad. La idea de bilis negra está dentro del contexto de la teoría de los humores, que

durante aproximadamente dos mil años fue el principal esquema explicatoriq para_el

estudio de las enfermedades. La bilis negra era considerada elemento esencial de la

patogénesis de la melancolía.

La idea de los humores corporales como elementos cruciales de la salud y la en­

fermedad era familiar en la época de Hipócrates, en la última parte del siglo V a X J 3.

Pero la construcción de una teoría uniendo los cuatro humores —sangre, bilis amari­

lla, flema y bilis negra— que había de conocerse con el hombre de humoral o de los

humores probablemente no tuvo lugar hasta el libro de Hipócrates De la naturaleza

del hombre.

18

La idea de los humores como tal viene de la medicina empírica. La idea de la tétrada, de la salud como equilibrio de las diversas partes, y de la enfermedad como

ruptura de ese equilibrio, son contribuciones pitagóricas (adoptadas por Empédocles). \idea de que en el curso de las estaciones cada una de estas cuatro sustancias toma la supremacía parece pertenecer totalmente a Émpédocles, pero la combinación de todas éstas en un sistema único y, por tanto, la creación de la doctrina

humoralista que había de dominar el futuro sin duda se debe al gran escritor que

compuso la primera parte de... [De la naturaleza del hombre]. Éste sistema incluye...

también la doctrina de las cualidades que nos legó Filisteon —primero, en grupos

de dos, formando un lazo entre humores y estaciones, luego apareciendo también ais­

ladas y conectando los humores con los elementos principales de Empédocles—.

A partir de aquí el autor de... [De la naturaleza...\ sacó el siguiente esquema, que se

mantendría en vigencia durante más de dos mil años^

/—

\ Humor

Sangre

Bilis amarilla

Bilis negra

tL Flema

Estación

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Cualidades

Templado y húmedo

Caliente y seco

Frío y seco

Frío y húmedo

Probablemente ya en la época de los pitagóricos, las cuatro estaciones se empa­

rentaban con las cuatro edades del hombre, que eran infancia, juventud, madurez y

vejez; o, en otros autores, juventud hasta los veinte, edad viril hasta hacia los cua­

renta, ocaso hasta hacia los sesenta, y después vejez. Podría establecerse, pues, una

relación sin dificultad alguna entre los cuatro humores (y, posteriormente, los cua­

tro temperamentos) y las cuatro edades del hombre —relación que fue válida en to­

dos los tiempos y que había de ser de capital importancia en el desarrollo futuro tan­

to de la especulación como de la imaginería14.

Si bien la bilis negra aparentemente no se estableció como uno de los cuatro hu­

mores naturales hasta su aparición como tal en De la naturaleza hum ana 15, sí era «con­

siderada como una degeneración nociva de la bilis amarilla, o si no de la sangre», qui­

zás incluso en los tiempos prehipocráticos|16. En algunas obras de Hipócrates^que se

creen anteriores a De la naturaleza hum ana había a veces dos o tres humores, pero la

bilis negra no se contaba entre ellos\^ veces se mencionaba la sangre, pero más co­

rrientemente la flema y la bilis, dando a entender normalmente que esta bilis era la

bilis amarilla¿3 Con el nacimiento de ese equilibrado cuarteto de humores en De la

naturaleza humana, la bilis negra parece haber pasado de su categoría de producto tó­

xico a la de otro de los ingredientes naturales básicos del cuerpo, junto con la bilis

amarilla, la flema y la sangre. Y luego se conectaron con su formación y con sus pro­

porciones o cantidades normales o anormales una serie de influencias ambientales y

alimentos.

En su categoría de agente meramente patógeno, sin haber llegado aún a humor

principal con papeles tanto normales como patológicosjen el siglo V a.C., la bilis negra

«era considerada la responsable de toda una serie de variadas enfermedades que iban

del dolor de cabeza, vértigo, parálisis, espasmos, epilepsia y otros desórdenes menta­

les, a las fiebres cuartanas, las enfermedades del riñón, el hígado y el bazo»

Aun­

que, en contraste con la bilis amarilla, la flema y la sangre, es difícil relacionarla bilis

negra con cualquier sustancia conocida hoy, Sigerist sugiere que

19

v

^

, C)

L en este como en otros casos los griegos basaron sus teorías sobre la observación. Sa­

bemos que las deposiciones de los pacientes de úlceras gástricas sangrantes son ne­

gras, como también lo son a veces las sustancias que devuelven los pacientes con

carcinoma de estómago. Hay una forma de malaria que todavía hoy se conoce con el

nombre de «fiebre del agua negra» porque la orina, como resultado de la hemólisis

intravascular aguda, se hace repentinamente muy oscura, si no negra, sí color cao­

ba. Observaciones similares pueden haber conducido a la creencia de que la bilis amarilla normal podía convertirse en negra debido a la corrupción y que esa bilis negra

producía enfermedades, especialmente la «enfermedad de la bilis negra», llamada melancolía.^

Platón (428-347 a.C.), contemporáneo joven de Hipócrates y que conocía bien sus

ideas, emplea una versión de la teoría de los humores en Timeo19. Aparentemente con­

cibe una forma de bilis negra entre las causas de la enfermedad, como resultado de la

salida de carne descompuesta que reenvía material a la sangre: observa que estos re­

siduos se hacen negros del «largo hervor» y amargos, y que algunas veces el «elemento

amargo se refina» y «la parte negra asume una acidez que ocupa el lugar de lo amar­

go». Afirma que la sangre se compone de dos partes: «la acuosa», que «es inocente», y

otra que es «una secreción de bilis negra y ácida», que es potencialmente maligna. Ob­

serva también que las formas patógenas de los humores tienen la posibilidad de vagar

por el cuerpo y, al no encontrar «ni salida ni escape», se quedan «encerradas dentro

y mezclados sus propios vapores con los movimientos del alma», «crean infinidad de

variedades» de problemas emocionales y desórdenes mentales, incluida la «melancolía».

Bilis amarilla

Fuego

Caliente

Verano

kSeco

Sangre

/

Aire

/

Primavera

Bilis negra

\ Tierra

/

Otoño

Húmedo ^

Flema

Frío

Agua

Invierno

Los Humores y sus relaciones (de Henry E. Sigerist, Historia de la Medicina, 2 vols. [Nueva York,

Oxford University Press, 1961], 2, 323).

20

También importante para la teoría humoral y para la patogénesis de la melancolía

era el bazo, que tenía una relación especialmente importante con la bilis negra. En

los escritos hipocráticos se define como «de textura esponjosa y floja», por lo que tiene

capacidad para «absorber fluidos de las partes cercanas del cuerpo»20. De aquí —y a

pesar de la afirmación de Erasístrato de que era un órgano sin importancia— que pa­

sara a adquirir una categoría fundamental en las obras de Galeno como órgano espon­

joso que servía de filtro para «los humores espesos, terrosos y atrabiliarios que se for­

maban en el hígado»21.

LA MELANCOLÍA ADUSTA (BILIS NEGRA NO NATURAL)

A veces se dijo que existían diferentes formas de bilis negra y, a la luz de las frecuen­

tes referencias a ello en la literatura médica de la Edad Media y el Renacimiento, una

de estas variantes merece alguna consideración aquí. Además de la bilis negra natu­

ral, que tenía su lugar en la salud y causaba la enfermedad melancólica cuando se

tenía en exceso, había otro segundo tipo conocido con los nombres de melancolía an­

tinaturalm elancolía adusta, cólera ardiente y bilis negra ardiente. Aunque Galeno no

le da ninguno de estos nombres, sí la anota, parece que habiéndolo tomado de Rufus

de Éfeso.

Galeno menciona «el otro atrabiliario que es [generado] por la combustión de la bi­

lis amarilla y provoca delirios violentos en ausencia o presencia de fiebre, porque ocu­

pa la sustancia del propio cerebro»22. Después, hablando de la melancolía, observa que

algunos casos pueden ser producidos por una bilis negra «producida por intenso calor

local que hacer hervir la bilis amarilla o la sangre más espesa*y oscura»23. Además,

en De las facultades naturales, se refiere a las formas naturales y antinaturales de

la bilis negra, estas últimas resultado de «la combustión producida por un calor

anormal»24.

Anteriormente, había dicho Rufus que la bilis negra podía formarse tanto por el

enfriamiento de la sangre como por el excesivo calentamiento de otros humores del

cuerpo25. Siquiendo la línea de Rufus, otros médicos posteriores a él catalogaron la bi­

lis negra natural como uno de los humores básicos, a veces derivado de los alimentos

y sencillamente presente, y otras como residuo espeso y frío derivado de la sangre por

un proceso de enfriamiento: y la bilis negra antinatural, o melancolía adusta, formada

por la corrupción, excesivo calentamiento o hervor de la bilis amarilla26. Como han

señalado Klibansky y sus colegas, estas dos formas de bilis negra con raíces en pro­

cesos de enfriamiento o calentamiento excesivo son vagamente reminiscentes de las

cualidades frías o calientes de la bilis negra mencionadas por el aristotélico autor de

los Problemata. Estos autores sugieren que Rufus se nutrió de las ideas aristotélicas,

pero «en vez de atribuir dos síntomas y efectos diferentes a una y la misma sustancia,

prefirió reconocer dos sustancias diferentes»27.

Gradualmente la idea de la bilis negra antinatural, o melancolía adusta, se fue de­

sarrollando hasta el punto en que un proceso de hervor o combustión podía afectar a

cualquiera de los cuatro humores naturales y conducir a la formación de bilis negra

adusta. Se hizo común pensar que había potencialmente cuatro tipos de esta bilis ne­

gra adusta, que correspondían a los cuatro humores naturales. Entre las causas su­

21

geridas para tales procesos se encuentran las dietas inadecuadas, los desórdenes fi­

siológicos y las pasiones inmoderadas. El proceso de ebullición conduciría a la melan­

colía adusta caliente; el enfriamiento llevaría a una melancolía adusta fría, parecida

en sus efectos a la bilis negra natural.

LOS SEIS ANTINATURALES

En la medicina clásica el término no-natural (no innato) se utilizaba para referirse a

un grupo de factores ambientales adquiridos, normalmente en número de seis, cuyo

tratamiento cuidadoso se creía fundamental para la salud en el sentido de lo que pos­

teriormente se llamó higiene, y cualquiera de ellos podía producir una enfermedad en

caso de desequilibrio o desproporción. Éstos se distinguían de los siete naturales (in­

natos), que eran los factores de la función normal y constituían la base de conocimien­

to de la medicina clásica: los elementos, los temperamentos, los humores, las partes

del cuerpo, las facultades, las funciones y los espíritus. Estos factores naturales eran

innatos y constitucionales y podían verse turbados por la enfermedad, o su desorden

(sobre todo el de los humores) podía ser crucial en la patogenia de la enfermedad. Los

no-naturales se diferenciaban también de los contranaturales, que eran las causas de

la enfermedad en el sentido normal del término patología.

Los seis no-naturales, o las seis cosas no-naturales, eran el aire, el ejercicio y el

descanso, el sueño y la vigilia, la comida y la bebida, la excreción y la retención de

cosas superfluas, y las pasiones o perturbaciones del espíritu. Como dijo Rather, la

doctrina de los no-naturales «puede exponerse brevemente de la siguiente manera: hay

seis categorías de factores que determinan operativamente la salud o la enfermedad, se­

gún las circunstancias de su uso o abuso, a las cuales el ser humano está inevitablemente

expuesto en el curso de su vida diaria . El tratamiento del régimen del paciente, es decir,

de su compromiso con estos seis conjuntos de factores, fue durante siglos la principal

tarea del médico»28.

Este esquema, que probablemente tiene su origen en un conjunto de factores que

menciona Galeno en su Ars medica, se convirtió en parte significativa y habitual en

versiones posteriores de la medicina galénica. El término no-natural pasó a ser de uso

común sólo tras las traducciones latinas de libros árabes fundamentalmente basados

en Galeno29, pero aparecen manuscritos de la mano de Galeno30, lo que parece indicar

que tanto el término como la clasificación de los seis factores no-naturales eran ante­

riores a él31.

Éstos continuaron recibiendo importante atención en obras médicas hasta bien en­

trado el siglo x v iii, y en algunos casos la preocupación por estos asuntos se convirtió

en la higiene física y moral (psicológica) de tiempos más recientes. Esta doctrina es­

taba al lado de la teoría de los humores como importante sistema de pensamiento para

la explicación tanto de la salud como de la enfermedad, pero permaneció en activo du­

rante mucho más tiempo que aquélla. Con frecuencia se atiende cuidadosamente a los

antinaturales cuando se estudia la patogenia de la melancolía y al redactar planes te­

rapéuticos para pacientes melancólicos. Y, el hablar de la categoría de las pasiones o

perturbaciones del alma o mente, era una forma de tener en cuenta el papel de las

emociones, incluida la pena y la tristeza, en la etiología de la enfermedad.

22

LA IDEA DE ENFERMEDAD

¿Qué es exactamente la enfermedad? ¿Qué queremos decir cuando empleamos el tér­

mino enfermedad? King lo resume en el siguiente párrafo:

Enfermedad es el conjunto de aquellas condiciones que, juzgadas por la cultura

del momento, son tenidas por dolorosas o invalidantes, y que, al mismo tiempo, se

desvían tanto de la norma estadística como de las categorías ideales. Su opuesto, la

salud, es un estado de bienestar que está de acuerdo con la norma estadística. El

propio ideal deriva en parte de la norma estadística en parte de lo a normal que pa­

rece especialmente deseable. Los estados ambientales (tanto externos como internos)

que están íntimamente conectados con los ideales y normas son parte de la salud,

aunque el público en general no los tenga en cuenta, mientras que los estados am­

bientales íntimamente conectados con la enfermedad son igualmente parte de ésta32.

¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de «una enfermedad», una determina­

da enfermedad? King dice: «En este sentido más restringido, el término se refiere a

un conjunto de factores que más o menos se dan juntos y repetidamente, más o menos

los mismos, en sucesivos individuos... Cada [enfermedad]... es un conjunto de facto­

res, y ningún factor por sí solo identifica una enfermedad. Sólo la repetición de una

serie de acontecimientos, de un conjunto de elementos combinados en una determina­

da relación, que podemos etiquetar como enfermedad.»33 Un conjunto de síntomas que

aparecen con suficiente frecuencia y regularidad empiezan a ser considerados tal con­

junto de síntomas o síndrome clínico. Los esfuerzos para determinar la etiología y ex­

plicar la patogenia pueden añadir estabilidad a la idea de una enfermedad determina­

da, aunque también tienen la posibilidad de iluminar algunos datos que desafiarían

la utilidad de considerar un determinado conjunto de síntomas como una enfermedad.

Y, evidentemente, la acumulación de observaciones clínicas puede conducir a que se

sumen unos síntomas o se resten otros de un síndrome clínico.

Aunque en los tiempos modernos ha habido una tendencia, de evidente utilidad, a

dar un significado diferente a los términos illness y disease, hay que observar que his­

tóricamente ambos eran esencialmente sinónimos. Hasta el siglo XIX, con la creciente

fuerza de la patología y el nacimiento de la bacteriología y la medicina de laboratorio,

se hace la diferenciación moderna entre illness como la combinación de los síntomas

que testifica el enfermo y los signos observados por otros, y disease como combinación

de desviaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, e incluso psicológicas de la nor­

ma que pudiera servir de base para un conjunto de síntomas y signos. Feinstein aña­

dió «host» (hueste) a illness y disease como una tercera categoría de datos34. Engelhardt

hizo la diferencia entre disease state (estado enfermizo, con el mismo significado que

acabamos de dar a disease) y disease como «aquellas generalizaciones patofisiológicas

y psicopatológicas utilizadas para relacionar los elementos de un estado enfermizo a

fin de permitir» una explicación de su curso y carácter, prognosis, y tratamiento ge­

neral35. En este estudio utilizaremos ambos términos (disease e illness) como sinóni­

mos, reflejando ambos el uso de muchos siglos y la naturaleza del conjunto de sínto­

mas que siguen caracterizando el diagnóstico de la depresión. Las explicaciones de la

enfermedad se diferenciarán de la enfermedad en sí sin el concurso de ningún término

del tipo de estado enfermizo.

23

Además del significado de enfermedad según la explicación que de ella da King, he­

mos de conceder algún tiempo a la propia idea de enfermedad. A través de los siglos

ha habido dos ideas principales en cuanto al significado básico de este concepto36. La

enfermedad era o un ente determinado, algo que se había añadido a la persona sana

para enfermarla, o una desviación de lo normal, en que uno o más factores transfor­

man el estado habitual de la persona y le producen sufrimiento. Las del primer grupo

se han llamado habitualmente teorías ontológicas de la enfermedad, lo que implicaba

«la autosuficiencia e independencia de la enfermedad que sigue un curso regular y

que tiene su propia historia»37. Las del segundo grupo se han llamado frecuentemente

teorías fisiológicas de la enfermedad, y a veces teorías reactivas, lo que implicaba reac­

ciones corporales y desviaciones de la norma en respuesta a un agente patógeno.

Las teorías ontológicas van de la posesión demoniaca, en que el demonio entra en

el cuerpo de una persona y ataca produciéndole los síntomas de la enfermedad, pasan­

do por los entes hostiles de Paracelso y Van Helmont38, hasta algunas de las teorías

bacteriológicas del siglo XIX, en que el organismo es el que se ve enfermo, pasando por

las varias especies de enfermedad de Sydenham, que eran entes expertos, ajenos al

cuerpo. Pero como señala Temkin, el ente enfermedad trajo consigo su conjunto de

síntomas o síndrome a través de sus efectos dañinos en partes u órganos del cuerpo

o interfiriendo de una manera u otra con sus funciones normales39.

La historia de las teorías fisiológicas comienza con la teoría humoral de los hipocráticos y Galeno, y continúa a través de los años con las generaciones de humoralistas que siguieron los pasos de Galeno. Aunque estas varias autoridades médicas reco­

nocieron las enfermedades como conjuntos de síntomas con una naturaleza propia,

también vieron la enfermedad como un proceso en el tiempo con una patogenia que

conducía a un estado patofisiológico. Las enfermedades estaban enraizadas en la na­

turaleza del hombre y se veían como desviaciones del equilibrio normal de sus humo­

res corporales, asociado con la salud. Estos médicos sostenían que había que atender

tanto a la naturaleza de la persona como a la de la enfermedad. Otras teorías fisioló­

gicas llegaron y se fueron conforme iban cambiando las teorías de la fisiología normal.

Posteriormente, al nacer e ir desarrollándose la medicina de laboratorio y la tecnolo­

gía médica de los siglos XIX y XX se fueron identificando variables fisiológicas mensu­

rables, se establecieron unas normas, y las desviaciones se convirtieron en la práctica

normal. Luego, ya en la medicina científica moderna aparecieron otras teorías fisioló­

gicas de la enfermedad, pero, aun así, la cuestión básica de qué grado de desviación

de lo normal era enfermedad siguió siendo la misma.

Otro de los problemas que hay que tener en cuenta al considerar la enfermedad

es aquel al que alude King en el pasaje que citábamos al comienzo de este apartado

y se refleja en la idea moderna de que la enfermedad es algo altamente relativo. Es

decir, que varía de significado de cultura a cultura, y frecuentemente de una subcultura a otra, según los esquemas conceptuales y otros estándares favorecidos por esa

cultura determinada. Más recientemente se han planteado muchos puntos de vista

bien argumentados que defienden que todas las ideas de enfermedad son relativas en

el sentido de que todas ellas están enraizadas en valores: en otras palabras, todas las

normas para «medir» la salud y la enfermedad dependen de esos valores.

En materias psiquiátricas o psicológicas, la mayor parte de las culturas, si no to­

das, lo mismo que las diversas épocas de la historia, reconocen algunos estados men­

24

tales como claramente inusitados. Por atípicos que fueran, no todos los estados men­

tales insólitos se han considerado como enfermedades o como síntomas de enferme­

dad. Muchas personas afectadas por estos estados ni se han pensado enfermas o con

desórdenes mentales ni nadie las ha visto como tales. Algunos han sido considerados

pecadores, cuyo estado mental alterado no era sino un reflejo de sus pecados (a dife*

rencia de aquellos casos en que determinadas enfermedades reconocidas como tales

se ha dicho que eran resultado del pecado), y que les ha recomendado medidas correc­

toras religiosas. Otros fueron considerados ascetas, profetas, santos o místicos y fue­

ron honrados como tales en lugar de recibir un tratamiento. Así pues, los estados men­

tales no comunes pueden ser considerados o no como una desgracia y en caso de ser

considerados como tal, pueden o no ser considerados y tratados sobre la base del sis­

tema médico de la época y el lugar. De esta manera, en nuestro estudio de la melan­

colía y la depresión a través de los siglos como estados clínicos será útil a veces, si no

necesario, considerar estados similares claramente emparentados con la melancolía y

la depresión y que, sin embargo, no fueron considerados enfermedades.

PASIONES, AFECTOS Y EMOCIONES

Emoción, el término más usual en inglés en tiempos recientes, se ha definido corrien­

temente como una experiencia caracterizada por un claro tono de sentimiento que pue­

de ser de amor, odio, miedo, asco, ira, alegría o tristeza, y una determinada disposi­

ción en la expresión motriz. Hasta hace relativamente poco los términos más comunes

en inglés eran affection y passion (afectos y pasiones), y passion y perturbation of the

soul (perturbación del alma) y son los que más duraron. Todas estas expresiones tie­

nen su origen en el latín affectiones y affectus para «affections» y posteriormente «affects», passiones para «passions», motus animorum para «los movimientos del alma» y,

en su momento, «emotions» (emociones), y perturbationes animorum para «perturba­

ciones del alma».

En las descripciones clínicas de melancolía en el correr de los siglos, los rasgos prin­

cipales eran normalmente el miedo y la tristeza. Así pues, estos estados emocionales,

o pasiones o perturbaciones del ánimo o del espíritu, como fueron denominadas en tiem­

pos anteriores, tenían categoría de síntomas de una enfermedad. Pero también tenían

status de afectos, lo que las llevó a ocupar su lugar en varias teorías de las pasiones

o de las emociones a través de los siglos. En tales contextos había normalmente as­

pectos de los puntos de vista filosóficos sobre la naturaleza humana de tal o cual pen­

sador o, posteriormente, de la psicología filosófica de alguien. Y en algunos de estos

contextos, las propias pasiones eran consideradas «enfermedades del alma». La norma

es que en los escritos médicos no aparecieran entre el resto de las enfermedades, y su

aparición en los textos filosóficos normalmente traía consigo el uso de una metáfora

médica con la implicación de que algo estaba gravemente perturbado y que eran ne­

cesarias medidas correctoras. Además, en algunos sistemas religiosos de pensamien­

to, algunas pasiones o afectos eran catalogados como pecados, y de nuevo nos encon­

tramos con que no era raro que se utilizara una metáfora médica.

En todos estos contextos diferentes encontramos términos y estados emocionales

emparentados con la melancolía. La tristeza ha sido comúnmente un síntoma funda­

25

mental de la melancolía; fue frecuentemente una de las pasiones básicas de varias teo­

rías de las pasiones; y la tristitia (tristeza, dolor) fue durante mucho tiempo uno de

los pecados cardinales de las iglesias cristianas. De la misma manera nos encontra­

mos con la pena, aflicción, pesadumbre, desesperación, etc., y eventualmente depre­

sión. Así pues, debemos hacer aquí una breve historia de las teorías de las pasiones

o emociones.

Según Gardiner y sus colaboradores, para Platón el exceso de dolor o placer equi­

valía a una enfermedad del alma en el sentido en que un gran dolor o una gran alegría

hacen que disminuya la capacidad de razonamiento40. Los aspectos irracionales del

alma, fuente de los apetitos y sentimientos, estaban localizados en la región abdomi­

nal y en el pecho, respectivamente, y eran amenazas potenciales o enemigos antago­

nistas del buen funcionamiento del espíritu racional, localizado en el cerebro. Las pa­

siones derivadas de estos aspectos irracionales del alma recibían nombres sobre la

base de los estados corporales con ellas asociados y se las relacionaba con la fisiología

y el pensamiento médico. Y a estas mismas pasiones se les daba también un signifi­

cado ético, por lo que entraban en las teorías de las emociones de los filósofos, posi­

bilitando su lugar en esquemas de explicaciones religiosas. De la parte más baja (por

debajo del diafragma) salían los diversos deseos y apetitos; de la parte espiritual del

alma (en el pecho) salían los afectos o pasiones. Vemos en esto las raíces de la clasificación medieval de los afectos concupiscentes (deseos y apetitos) y los afectos iras­

cibles (las pasiones). Platón veía las diversas pasiones en parte como modificaciones

del placer y el dolor, y en parte como algo aislador La alegría y la esperanza estaban

catalogadas como especies del placer, y la pesadumbre y el miedo como especies del

dolor, esquema que sugiere la cuádruple clasificación de las pasiones que había de sur­

gir posteriormente. Es de especial interés observar que Platón veía «la intemperancia

de la pasión amorosa» como «una enfermedad del alma» y creía que el amor era una

de las cuatro formas principales de locura, así que encontraremos intermitentemente

la locura de amor o la melancolía amorosa entre las categorías o formas de la melan­

colía.

Aristóteles enumeró varias pasiones que para él eran una categoría a medio cami­

no entre las facultades, o susceptibilidades que predisponían a tales estados afectivos,

y hábitos ya formados, resultado del repetido ejercicio de tales afectos (Gardiner etal.,

págs. 26-57). Los hábitos eran una capacidad de conducta fijada como rasgo de carác­

ter; en cierto sentido, tendencias afectivas crónicas que han quedado establecidas. Si

bien no llegaba a la conclusión estoica de que las pasiones debían de ser suprimidas,

Aristóteles sí pensaba que había que someterlas al control de la consciencia. En tér­

minos generales, eran estados acompañados por el placer o el dolor, incluso conside­

radas como especies de éstos; pero diferían de ellos en que eran más complejas, eran

«movimientos del alma» y no meros complementos de una función. Consideraba la exis­

tencia de unas «pasiones somáticas», que parecían ser las penas del deseo y los place­

res de colmar los apetitos, y otras pasiones, otros placeres y penas, que eran del alma.

Que algunas pasiones fueran definidas como dolores o perturbaciones del alma no im­

plica que no estuvieran enraizadas en procesos corporales. Algunas se describían como

originadas tanto en los procesos psicológicos como en los fisiológicos de la persona.

Por ejemplo, la ira se definía como una propensión hacia el desquita y como ebullición

26

de la sangre alrededor del corazon. Las pasiones eran formas en que se afectaba el

alma y estaban emparentadas con lo que nosotros llamamos emociones.

Después de Aristóteles, el estudio de las pasiones tomó la dirección, en primer lu­

gar, de la ética, incluyendo las preocupaciones de tipo religioso. Aunque a Epicuro se

le asocia con la teoría del placer, sus puntos de vista distaban muchísimo de cualquier

tipo de orientación hedonista (págs. 59-62); se apartaba explícitamente del hedonismo,

indicando que por placer entendía la ausencia de dolores corporales y de aflicciones

espirituales. Dado que el ideal epicúreo era la liberación del dolor, del deseo desenfre­

nado, y de todos los afectos perturbadores del alma, la imperturbabilidad se convertía

en el bien fundamental. Así pues, muchas de las pasiones, y en especial las formas

extremas de éstas, estaban mal consideradas. Había que evitar todo aquello que pu­

diera conducir a alborotos importantes del alma.

En contraste con la orientación aristotélica del control de las pasiones, los estoicos

pensaban que había que acabar con ellas (págs. 64-68). Excepto en el sabio, en el co­

mún de los hombres las veían como juicios pervertidos. Buscaban la paz interior como

bien básico y veían las pasiones como desórdenes del alma que turbaban la razón y

eran contrarios a la naturaleza. Las pasiones eran definidas como «enfermedades del

alma análogas a las del cuerpo» y se creía que podían distinguirse unas de otras en

temperamentos con predisposición y la naturaleza de la enfermedad en sí. No obstan­

te, los estoicos admitían un tipo de «buenos afectos» que se agrupaban bajo las eti­

quetas de alegría, discreción y benevolencia: eran «especies de emoción tranquila pro­

pias del sabio» que se oponían a las pasiones turbulentas. Reconocían también otras

dos categorías de emociones, «los afectos naturales que nacen del parentesco, la amis­

tad, etc.», que se veían favorablemente; y «los placeres físicos y los dolores en oposi­

ción a la excitación y la depresión que los acompañan», que eran placeres y penas que

se consideraban «por lo menos necesarios». Para los estoicos, además del estado de sen­

timiento, la pasión comprendía un impulso hacia (o de apartarse de) un objeto y un

juicio acerca de ese objeto. En su esquema había cuatro pasiones básicas: (1) apetito

o deseo, inclinación irracional hacia algo, con implicaciones de un futuro agradable;

(2) miedo, rechazo irracional de algo, implica una idea de amenaza de mal que parece

intolerable; (3) placer, o gozo, o alegría, expansión o arrobamiento irracional de la men­

te, que implica una opinión reciente de un bien presente o actual; y (4) dolor, o pesa­

dumbre, o tristeza, contracción o depresión irracional de la mente, que implica una

opinión reciente de un mal presente o actual. Bajo estas cuatro pasiones básicas, al­

gunos estoicos agruparon listas de afectos individuales y de tendencias emocionales.

Desde la época clásica hasta finales del siglo xvil, la tendencia general fue la de seguir

a los estoicos en «la búsqueda de una reducción, clasificación y definición lógica de

las pasiones» (pág. 75). La tradición estoica sirvió para que se estableciera la tristeza,

dolor o pesadumbre como una de las pasiones básicas. Y, lo que es especialmente im ­

portante para el estudio de la melancolía, el estoicismo colaboró al naciente reconoci­

miento de la antítesis fundamental entre exaltación y melancolía.

Al igual que Platón y los aristotélicos, los estoicos reconocieron más o menos ex­

plícitamente las raíces fisiológicas de los afectos. Si bien los autores más antiguos ha­

bían pensado en los humores y sus características al estudiar los estados corporales

asociados con las pasiones, los estoicos tendieron a pensar sobre la base de un pneu27

ma* enervado como concomitante corporal de los estados de alteración del alma que

eran las pasiones; pero algunos de ellos emplearon ideas de disposición temperamen­

tal sobre la base de las cualidades de los seguidores de la teoría de los humores. Y, en

su mayor parte, los estoicos siguieron la tradición que sostenía que las pasiones esta­

ban asentadas en el corazón.

Para Plotino, en el siglo III, todas las pasiones ordinarias no eran sino la concien­

cia que el alma tenía de los afectos de su cuerpo (págs. 81-86). Como Platón, pensaba

que el hígado era el lugar en el que se asentaban los apetitos carnales y el corazón el

de los impulsos nobles. Mantenía la opinión de que había determinadas actividades

anímicas que funcionaban por su cuenta y que conducían a complejos cambios corpo­

rales; el alma tomaba inmediatamente conciencia de esas perturbaciones del cuerpo y

las asociaba con la idea de amenaza de algo malo; y esa conciencia y experiencia del

alma era la pasión. Los temperamentos y los estados enfermizos, concebidos sobre la

base de los humores, se pensaba que inclinaban a la persona a unas determinadas pa­

siones. En sus ideas de que aquellos que no tenían demasiada inclinación a dar gusto

a sus apetitos carnales tenían menos predisposición para las demás pasiones y de que

había fuentes de sentimientos agradables independientes del cuerpo, Plotino suscribía

opiniones adoptadas por los padres de la Iglesia, que sostenían los empeños de m u­

chos místicos, y pasaron a ser elementos integrantes de la doctrina cristiana.

Como ocurría con los factores somáticos asociados con los desórdenes mentales en

las teorías médicas de la Grecia y la Roma antiguas, las conmociones del cuerpo aso­

ciadas con las pasiones se creían parte integrante de éstas. De manera similar, los hu­

mores, las cualidades, los temperamentos, y los pneuma servían tanto para las teorías

clásicas de las pasiones como para las enfermedades. Y estas orientaciones siguieron

prevaleciendo a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento en los escritos de muchos

autores posteriores.

En el último cuarto del siglo IV, Nemesio fue uno de los escritores más importan­

tes en lo relativo a los afectos (págs. 90-94). Creía que el alma estaba dividida en dos

partes, la racional y la irracional, opinión que compartían casi todos los patrísticos y

escolásticos. La parte irracional estaba dividida en dos: una con facultades vegetati­

vas que regulaba los procesos fisiológicos como el cansancio y la restauración y que

no estaba sujeta a la razón, y otra que sí lo estaba, y que se subdividía en la facultad

concupiscente del apetito o deseo y la facultad irascible de la ira, el resentimiento o

la resistencia al mal. Las pasiones, al estar asociadas con la facultad concupiscente y

la irascible, lo estaban también con la parte irracional del alma; pero sujetas a la ra­

zón. Nemesio las veía como elementos esenciales del ser viviente; pensaba que no eran

malas por naturaleza sino que se hacían malas en combinación con la razón y la vo­

luntad. Distinguía los afectos del cuerpo con los del alma; los primeros estaban acom­

pañados por el placer y el dolor, mientras que los segundos implicaban un movimiento

de facultad apetitiva o de la irascible sentido como aprehensión del bien o del mal. Tam­

*

En el pensamiento clásico, el pneuma o espíritu, normalmente considerado como una sustancia mater

sutil, era un principio de vida del cuerpo que se aprovisionaba del aire por medio de los pulmones y los poros

de la piel y por la digestión de la comida. Este espíritu vital estaba asociado con el corazón y mediaba en las

funciones vitales. El espíritu animal, o pneuma psíquico, estaba asociado con el cerebro y los nervios y media­

ba en las actividades del sistema nervioso. Posteriormente se añadió el espíritu natural, asociado con el hígado

y que mediaba en la nutrición y el crecimiento.

28

bién distinguía entre las pasiones contrarias a la naturaleza e inducidas por influen

cias ajenas, y pasiones asociadas con el normal desempeño de una función. Aunque

empleando muchísimas menos subdivisiones en cada categoría que los estoicos, en

esencia utilizaba una versión de su sistema de cuatro especies básicas de pasión. De

especial interés para este estudio es su opinión de que el lugar de asentamiento de la

pesadumbre es el estómago*.

En el siglo IV, Gregorio de Nisa elaboró una teoría fisiológica que sostenía que en

la alegría y otros afectos positivos los vasos que transportan los fluidos corporales se

dilataban, y en los afectos dolorosos, como la pesadumbre, los vasos se contraían

(pág. 95). La tristeza, la desesperación y el miedo se pensó durante mucho tiempo que

eran causados por una contracción del corazón y los vasos sanguíneos causada, a su

vez, por la bilis negra, con sus cualidades frías y secas.

En el siglo V, San Agustín vio los afectos como movimientos del alma e identificó

las pasiones, como subgrupo de los afectos, con «aquellos movimientos perturbadores

del alma contrarios a la naturaleza» (págs. 96-99). Sobre el fondo del sistema de la tría

da de las facultades (memoria, inteligencia y voluntad), pensaba que la raíz de todos

los afectos, incluidas las pasiones, estaba en la voluntad, y no los refería a un origen

corporal.

Durante muchos siglos de una manera u otra siguió predominando el sistema del

alma\ripartita, con sus aspectos concupiscente, irascible y racional. Las dos primeras

partes del alma normalmente llevaban asociadas los afectos o pasiones y se creía que

estaban de hecho o potencialmente en conflicto con la parte racional. La extensión de

la lista de afectos básicos ca;mbiaba, aunque el número más corriente era de cuatro,

con mayor frecuencia el deseo y la alegría, asociados con el alma concupiscente, y el

miedo y la tristeza, asociadas con el alma irascible.

Las teorías medievales acerca de las pasiones alcanzaron su forma más compleja,

y probablemente también la más influyente, con Tomás de Aquino en el siglo XIII, que

integró muy eficazmente el pensamiento aristotélico en las corrientes intelectuales en

desarrollo en el Occidente latino41. Para él, el alma tenía tres niveles —el vegetativo,

el sensitivo y el racional—, cada cual con sus propios poderes o capacidades. El nivel

vegetativo y el racional estaban subdivididos en poder cognitivo y poder apetitivo. Los

poderes cognitivos estaban asociados con la aprehensión de conocimiento, y los apeti­

tivos eran la base de la tendencia hacia la autorrealización o hacia la actualización de

su potencial. Para el nivel sensitivo del alma, las facultades cognitivas significaban

cinco sentidos externos (tacto, gusto, olfato, oído y vista) y cuatro internos (sentido

común, imaginación, memoria y capacidad estimativa), y las facultades apetitivas sig­

nificaban las pasiones concupiscentes y las irascibles. Para el nivel racional del alma,

las facultades cognitivas eran la razón activa y la pasiva, y las facultades apetitivas

se referían a la función de la voluntad.

En su concepción de las facultades concupiscente e irascible como facultades ape­

titivas asociadas con el nivel sensitivo del alma, Tomás estaba utilizando ideas empa­

rentadas con las platónicas del alma concupiscente e irascible. En ambos casos, estos

términos se refieren a conceptos claves en la teoría de las pasiones de uno y otro au­

tor. Para Tomás, las facultades concupiscente e irascible eran tendencias hacia obje­

*

Sobre el fondo de la idea galénica de que había una secreción de bilis negra del bazo que iba al estóma

aparentemente Nemesio creía que la pesadumbre, como la melancolía, era resultado de un exceso de bilis negra.

29

tos aprehendidos intuitivamente por los sentidos internos y externos como el bien o

el mal, y la intensidad de tales tendencias era la fuente de las pasiones. Bajo la cate­

goría de pasiones concupiscentes se agrupaban el amor, el deseo, la alegría, el odio, la

aversión y la pena; bajo la de las pasiones irascibles se agrupaban la esperanza, la de­

sesperación, el valor, el miedo y la ira. En cuanto a la relación de las pasiones con los

procesos corporales, veía los cambios físicos como acompañantes esenciales de los es­

tados afectivos, pero no como su causa.

Junto con las diversas perspectivas teológicas y fisiológicas bajo las que se estu­

dian las pasiones, el pensamiento médico de la época medieval tiene dos puntos de vis­

ta importantes sobre tales estados. Por un lado, estaba la doctrina de los seis no-na­

turales —aire, sueño y vigilancia, comida y bebida, ejercicio y descanso, evacuación y

retención, y las pasiones— que ya hacía tiempo venían sirviendo de marco a un cua­

dro en que las pasiones podían ser causa de diversos efectos somáticos, de manera que

el dolor y la pesadumbre podían causar dolores corporales. Por otro lado, durante es­

tos mismos años, o siglos, la teoría de los humores daba pie a la idea de que los hu­

mores —es decir, los factores somáticos— eran causas que podían producir determi­

nados estados afectivos, de forma que la bilis negra podía producir la tristeza y el mie­

do, que eran síntomas claves de la melancolía.

Durante el Renacimiento hubo un aumento significativo de la literatura acerca de

las pasiones, pasando a verse gradualmente la vida afectiva de manera menos depen­

diente de lo teológico (Gardiner et al., págs. 119-148). El término afecto y sus equiva­

lentes se empezaron a utilizar cada vez más, mientras que algunos empezaron a re­

servar los términos pasiones y perturbaciones para los afectos más violentos o los pro­

blemas anímicos más graves. Las explicaciones fisiológicas de los estados afectivos vol­

vieron a utilizarse crecientemente, siendo la más común una idea de los espíritus sa­

cada de la teoría tradicional de los pneumas, aunque los humores y las cualidades de

la teoría humoral seguían ocupando un lugar importante. Los afectos, en conjunción

con los humores, producían alteraciones corporales; y, en conjunción con los espíri­

tus, afectaban a la imaginación y la razón. La distinción entre concupiscente e iras­

cible fue gradualmente dejando de ocupar el punto central como principio de clasifi­

cación de los afectos. En su lugar, en las diversas clasificaciones había frecuentemen­

te dos grupos principales: los asociados con la lucha por alcanzar el bien y los asociedos con la evitación o resistencia al mal; este sistema reflejaba unos principios orga­

nizativos que recuerdan los puntos de vista del de Aquino. El bien en presente se aso­

ciaba con el placer o la alegría, y el mal en presente, con el dolor o la tristreza; la an­

ticipación del bien futuro se asociaba con el deseo, y la del mal, con el miedo. Un es­

quema común era el que establecía un conjunto de pasiones primarias, cada una de

ellas asociada con una serie de estados afectivos secundarios. Algunos sistemas de cla­

sificación estaban organizados alrededor del placer y el dolor como pasiones prima­

rias; otros, alrededor de la alegría y la tristeza, y otros se construían alrededor un con­

junto de cuatro pasiones primarias. Los sistemas cuatripartitos eran especialmente co­

munes, aunque la terminología variara algo —alegría (o gozo, o placer), tristeza (o pe­

sadumbre, o dolor), deseo y miedo. Vemos, pues, que la tristeza, la pena o el dolor eran

normalmente una de las pasiones básicas.

El siglo xvi también vio los primeros vislumbres de un cambio en la creencia de

que el corazón era el lugar de donde surgían los efectos, corriente que acabaría en las

30

sugerencias neurocéntricas de los siglos xvil y xvui. Descartes, probablemente en la

más conocida de todas las teorías neurocéntricas, reafirmaba la tradición de la expli­

cación fisiológica de las pasiones, utilizando los espíritus animales del sistema nervio­

so como factor clave e introduciendo explicaciones mecanicistas en lugar de las larga­

mente conocidas teorías humorales {ibíd., 149-170). Concebía las pasiones como per­

cepciones de estados afectivos habidas por el alma y como causadas por los movimien­

tos de los espíritus animales que agitaban el cerebro y mantenían la impresión. Con

la teoría dualista de alma y cuerpo de Descartes, eran estos espíritus animales del sis­

tema nervioso los que mediaban la interacción entre el alma y el cuerpo, especialmen­

te a través de la glándula pineal. Mientras las pasiones eran causadas por factores

fisiológicos, eran del alm a, experimentadas por el alma. Y lo que podríamos conside­

rar como aspectos somáticos de un afecto lo consideraba como meros acompañamien­

tos o efectos más que elementos esenciales. Con su teoría de la causa neural, tanto

los aspectos corporales como la emoción sentida eran efectos derivados de la misma

causa somática básica. Veía la alegría y la tristeza como primeras pasiones de la ex­

periencia personal, y desarrolló un sistema de seis pasiones principales: admiratio (ad­

miración, asombro o sorpresa), amor, odio, deseo, alegría y tristeza.

Además del importante papel de Descartes en esta corriente hacia la explicación

neurocéntrica, sus puntos de vista sobre las pasiones eran importantes por otros fac­

tores. Aunque no era ni mucho menos algo nuevo pensar que las pasiones eran cau­

sadas por procesos somáticos, antes de Descartes la ideología de la Iglesia cristiana

había llevado a muchos a creer que la experiencia afectiva era producto o surgía de

la mente o el alma, con sus rasgos corporales como efectos secundarios de la pasión

sentida. Descartes se convirtió en principal influencia en favor de los factores somá­

ticos como causas raíces de las pasiones. Es más, antes de Descartes la corriente pre­

dominante en la teoría de los afectos favorecía el punto de vista de los estoicos de que

las pasiones había que dominarlas más que expresarlas, que la tranquilidad era el es­

tado preferido. En un balance general vemos que esta opinión había ganado terreno a

la perspectiva aristotélica de que las pasiones podían ser útiles estímulos para la

acción. Les passions de l ’áme, de Descartes, contribuyó a apartarnos de la orientación

estoica.

Otro pensador importante del siglo XVII fue Hobbes, quien les dio un lugar funda­

mental en sus consideraciones sobre la naturaleza humana, como guía del pensamien­

to y estímulos para la acción, componente de la voluntad, y determinante de las ten­

dencias tanto intelectuales como morales (págs. 183-192). En cuanto a su lugar de asen­

tamiento, se inclina más hacia la idea tradicional cardiocéntrica, pensando que los es­

píritus de la región del corazón eran la clave de los factores somáticos. A partir de las

raíces básicas del apetito o la aversión, desarrolló su conjunto de pasiones simples o

primarias: apetito, deseo, amor, aversión, alegría y dolor.

Aunque distaba mucho de ser una novedad pensar en las pasiones como apeti­

tos, como reflejos de esfuerzos o deseos, en el siglo xvil Spinoza simplifica esta orien­

tación al hablar de una única lucha básica por la autoconservación (págs. 192-205).

Como derivadas de esta tendencia básica, concebía tres pasiones primarias: deseo, pla­

cer y dolor. Esta plausible simplificación combina la representación clásica de todos

los sistemas en que opera principalmente con definiciones lógicas, donde aparecen in­

31

variablemente como formas de atracción o rechazo o formas de placer y dolon

(págs. 197-198).

En el siglo XVIII, afectos y pasiones seguían siendo utilizados frecuentemente comc

sinónimos (págs. 210-247). Cuando éstos se diferenciaban, el segundo se refería ñor

malmente a los estados más violentos y turbulentos. Normalmente significaban las ac­

ciones o modificaciones de la mente que seguían a la percepción de un objeto o un acon­

tecimiento generalmente concebido como bueno o malo. Siguiendo la tradición de Loe

ke, varios sistemas concebían las pasiones como contruidas gradualmente a partir de

las sensaciones con principios asociacionistas que determinan el conjunto de ideas que

conforman una determinada pasión. Se estipularon conjuntos de pasiones básicas; cor

frecuencia, lo bueno y lo malo —y a veces el placer y el dolor— se pensaban como alge

a lo que se tendía o que se rechazaba; y, junto con factores de seguridad e inseguri­

dad, éstos determinaban las agrupaciones de pasiones primarias y de secundarias c

compuestas. Algunos veían las pasiones más violentas como formas temporales de lo­

cura y, cuando persistían, formas crónicas.

Durante la última parte del siglo XVIII, los afectos fueron ocupando un lugar fun­

damental en los estudios sobre la vida mental, lo que llevó a que se les fuera asignan­

do una importancia que se acercaba a la concedida al intelecto. Vistas menos sobre la

base del «racionalismo tradicional y la moral convencional, las pasiones fueron ensal

zadas como las grandes fuerzas impulsoras de la naturaleza humana» (págs. 247-248).

Sobre todo bajo la influencia de una serie de autores alemanes de finales del siglo XViil

y principios del XIX, la categoría de los afectos fue cambiando gradualmente, de ma­

nera que una determinada facultad de sentimiento o afecto se unía al entendimiento

(o saber, o conocimiento) y a la voluntad (o empeño, o apetito) en un nuevo sistema

de facultades tripartito (págs. 255-263). En contraste con la tendencia medieval a co­

nectar las pasiones con el apetito o el deseo, y con las teorías poscartesianas que las

relacionaban más bien con el conocimiento, comenzaron a verse como «un aspecto di­

ferenciado y único de la vida mental como el conocimiento o el apetito» (pág. 255). En

resumen, durante el siglo xvm

el estudio [de los afectos] todavía lo siguen llevando a cabo los filósofos y el tema se

trata generalmente desde el punto de vista de la lógica. Debido a un uso más cons­

ciente de la introspección, se señalan y destacan más frecuentemente los aspectos

psicológicos del sentimiento. Además, el conocimiento del sistema nervioso supuso

un desafío para las teorías del dualismo y el paralelismo. Pero el interés por los sen­

timientos se ha mantenido vivo y aparece un deseo de considerarlos en sí que pre­

dice el nacimiento de la psicología como algo separado de la filosofía (págs. 274-275).

Al revisar las tendencias del siglo XIX en la teoría de los afectos, Beebe-Center las

dividió en periféricas y centrales (276-355). Las periféricas serían aquellas que surgie­

ron de las teorías de las sensaciones del siglo xvm y que subrayan el lugar de los ór­

ganos de los sentidos y los procesos fisiológicos. Las centrales, las que destacaban los

procesos mentales más elevados y trataban de explicar los afectos sobre la base de lo

mental. En ambos casos, la teoría comenzaba normalmente con el estado afectivo cons­

ciente y luego buscaba en una de estas dos direcciones los factores que se creía que

lo habían producido.

En cuanto a las teorías periféricas, algunas se desarrollaban casi exclusivamente

32

sobre la base de los procesos fisiológicos, con escasa atención a los factores mentales.

Tal es el caso de Cabanis, que creía que los afectos surgían de la excitación periférica

de los nervios estimulados o por objetos externos o por situaciones internas que pro­

ducían movimientos de las visceras. Los afectos eran acontecimientos cerebro-espina­

les, por ejemplo en Cabanis, y viscerales en otros, como Bichat. Seguía siendo corrien­

te organizar el sistema de los afectos en torno a las sensaciones agradables y desa­

gradables. Con la dicotomía del pasado y futuro, y junto a las ideas de certidumbre e

incertidumbre en el caso del futuro, se desarrollan unos esquemas de pequeño núme­

ro de afectos básicos con otra serie de estados afectivos considerados como modifica­

ciones o combinaciones de los afectos principales.

Algunas teorías añadían a los factores fisiológicos periféricos algunas teorías fun­

damentales, pero que destacaban lo somático. En algunas ocasiones estas ideas impli­

caban al cerebro, otras las estructuras intracraneanas. Había otras que se centraban

en el sistema nervioso central. Algunas de las teorías fisiológicas veían los estados sub­

jetivos como percepciones conscientes de procesos somáticos: otras los veían como re­

sultado final de tales procesos, y otras los consideraban como meros epifenómenos.

Estos diversos reflejos de la tradición fisiológica llevaron en su momento a las ex­

plicaciones mentales de la teoría de las emociones de James y Lange. Observando que

muchos habían tendido a pensar que «la percepción mental de algún hecho excita ese

afecto mental llamado emoción, y que este último estado mental produce la expresión

corporal», James llega a decir que, bien al contrario, «los cambios corporales son conse­

cuencia directa de la percepción del hecho excitante, y que nuestro sentimiento de estos

cambios conforme tienen lugar es la emoción» (pág. 2%).

Dado que la melancolía y la depresión son el punto central de este estudio, es im­

portante observar que Lange llegó a la conclusión de que los rasgos corporales esen­

ciales tanto en el caso de la tristeza como en el del miedo eran «el debilitamiento de

la enervación voluntaria» y «la vasoconstricción», y que la alegría y la exaltación iban

asociadas a «un aumento de la enervación voluntaria» y a «la vasodilatación» (pág. 327).

Tenemos aquí algunos temas claramente familiares, ya que la tristeza, el miedo y la

melancolía se habían relacionado una y otra vez con ideas tales como la de la contrac­

ción de la mente, la contracción del corazón y los vasos sanguíneos, la debilidad de

los nervios, la baja energía nerviosa, la baja presión nerviosa y la contracción de los

nervios, y la alegría y la exaltación, con ideas tales como la de la expansión mental,

la dilatación del corazón y los vasos sanguíneos, la excitación nerviosa excesiva, el ex­

ceso de energía nerviosa, la alta tensión nerviosa y la dilatación de los nervios.

En contraste con las diversas teorías periféricas con su énfasis puesto sobre las

explicaciones somáticas, el siglo XIX también tuvo su cuota de teorías centrales, teo­

rías en las que algún tipo de entidad mental era considerada como factor básico o ele­

mento causal. Fuese algún tipo de factor intelectual o la voluntad o algún aspecto de

la psicología, la entidad mental era concebida como punto de partida de un proceso

que terminaba en el estado afectivo y sus cambios corporales. En algunos casos, los

factores fisiológicos casi ni se tenían en cuenta, en otros tan sólo se les asignaba un

lugar secundario. Pero este siglo vio como un paulatino descenso de las teorías de los

afectos y emociones esencialmente mentales. Las explicaciones fisiológicas fueron cada

vez más importantes, y su centro fue pasando gradualmente de las estructuras orgá­