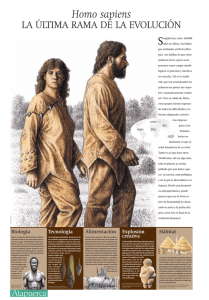

Sapiens. De animales a dioses Una breve historia de la humanidad.pdf · versión 1

Anuncio