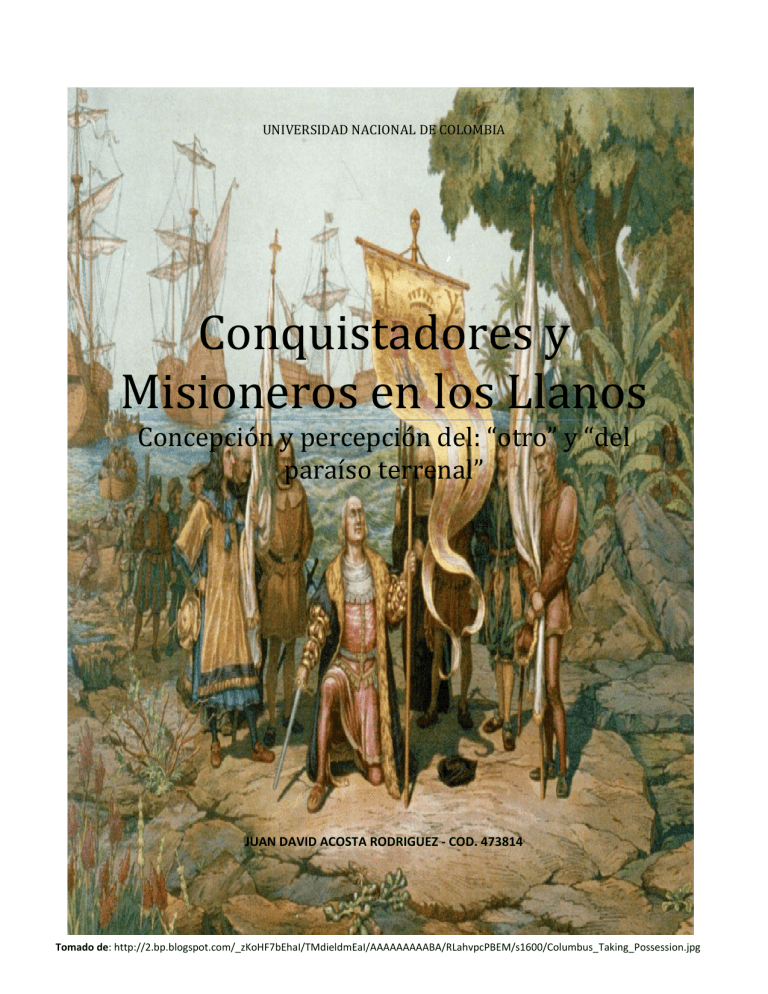

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Conquistadores y Misioneros en los Llanos Concepción y percepción del: “otro” y “del paraíso terrenal” JUAN DAVID ACOSTA RODRIGUEZ - COD. 473814 Tomado de: http://2.bp.blogspot.com/_zKoHF7bEhaI/TMdieldmEaI/AAAAAAAAABA/RLahvpcPBEM/s1600/Columbus_Taking_Possession.jpg Contenido INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 “EN BUSCA DE “EL DORADO” ...................................................................................................... 2 “LAS MISIONES RELIGIOSAS” .................................................................................................... 20 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 29 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................... 31 INTRODUCCIÓN Es el “descubrimiento” y la conquista de América, algo mas allá del avistamiento y reconocimiento de una tierra desconocida hasta entonces para Europa, es el encuentro entre dos mundo completamente diferentes, es el encuentro de Europa con su antípoda, su reflejo, el otro. La conquista de América es uno de los tantos ejemplos donde se desarrolla el “problema con el otro”, es la expansión y el movimiento de la frontera cultura que separa a nosotros (europeos) lo conocido de ellos (americanos) lo desconocido, es el miedo al otro lo que generó tantos pensamientos durante la conquista del nuevo Mundo, en el que se creían habitaban monstruos y “hombres” salvajes. Esta frontera no solo la vemos en los europeos que llegaron a América, los Romanos llamaban “bárbaro” a aquel extranjero que vivía por fuera de sus fronteras, los consideraban salvajes que ponían en peligro al Imperio, también lo vemos en las descripciones que da Herodoto sobre los pueblos de Scitia, “hombres salvajes que comen carne”. Este pensamiento por lo desconocido, aumentando las creencias religiosas y culturales que se tenían al final de la Edad Media, en donde se creían de lugares con grandes riquezas, en hombres con un ojo, con cabeza de perro, en sirenas, en hechiceros que consumen la vitalidad de las personas, en lugares bíblicos que estaban ubicados en lugares tan alejados de la misma Europa, todo esto fue lo que generó a América como un almagama de ideas y de imaginaciones, sobre todo guiados por texto más influyente de la época además de las novelas picarescas de España, la Biblia; las descripciones de estas sobre algunos lugares como el Paraíso Terrenal, los tesoros de Salomón, la región de Ofir, lugar de donde llegaban el oro para construir el templo de Salomón, lo que llevo a que se plasmaran estos lugares en la geografía, se señalaran en lugares aun desconocidos como el nuevo Mundo. Es en América donde los europeos ven que puede construir sus sueños. Son estas características las que deseo analizar y tomando como punto de referencia las expediciones conquistadoras y misiones religiosas realizadas por los Europeos en la región de los Llanos Colombo-Venezolanos, y para esto hare una descripción de las expediciones de varios conquistadores, principalmente de Diego de Ordaz, Alonso de Herrera, Nikolaus Federmánn y de Felipe de Utre, también hare una descripción de la vida y obra de dos misioneros Jesuitas, Juan Rivero y Joseph Gumilla. Este trabajo seria inicialmente sobre la percepción y concepción de los misioneros jesuitas sobre las gentes y el territorio de los llanos, pero es indispensable, en mi parecer, también conocer el pensamiento del conquistar, para llegar a este punto, analizó tres obras importantes desarrolladas en la época, Historia Indiana de Federmánn, Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los Ríos Orinoco y Meta de Juan Rivero y El Orinoco Ilustrado de Joseph Gumilla; Se espera que este trabajo de algunas ideas sobre lo que(inicialmente solo deseaba entender el pensamiento conquistador y misionero, pero a medida que se moldeaba este trabajo me di cuenta que todo se relaciona con todo): es la antropología, la imposición de una frontera cultural, el pensamiento tanto del conquistador como del misionero y las dinámicas que se desarrollaron en el encuentro de dos mundos. “EN BUSCA DE “EL DORADO”” Expediciones Conquistadoras Mucho antes que Gonzalo Jiménez de Quesada llegara al centro del reino Chibcha, los Europeos ya exploraban los Llanos del norte de Suramérica, principalmente los Llanos de Venezuela, guiados por un principal propósito: encontrar el “Paraíso”; pero no un paraíso lleno de todo árbol con frutos deliciosos, o un lugar hermoso con una inmensa riqueza fáunica como se describe el jardín del Edén, el paraíso que tanto anhelaban los conquistadores europeos era El dorado, un lugar con ríos de oro y plata, calzadas de oro y sin fin de objetos maravillosos. Y fue la búsqueda por este ilusorio lugar que llevo a las exploraciones de los llanos de Colombia y Venezuela durante el siglo XVI. Durante las exploraciones que se hicieron a las tierras del Norte de América del sur, se difundieron los relatos acerca de un reino con riquezas exuberantes, oro en mayoría, varios relatos inspirados en la ceremonia de los Chibchas, en la que se rendía homenaje a Bachue, donde el Zipa se desnudaba y se cubría de polvo de oro, arrojándose luego a la Laguna de Guatavita (Rausch. 1994:48). Estos relatos le daban algunos nombres a esta ciudad fantástica cubierta de oro como Xerira (Rausch. 1994:49) Manóa (Gumilla, 1745:264) o simplemente Dorado; este Dorado tuvo su origen en las costas de Cartagena y de Santa Marta, pasó a la de Vélez y de esta a la ciudad de Bogotá (Gumilla, 1745:264). Esta historia se convirtió en una leyenda, la cual se esparció por Europa, apoyada por los rumores acerca de las riquezas y variedades “exóticas” que tenía el “nuevo mundo”; de las diversas versiones que se tenían acerca de el Dorado, habían tres principales, una indicaba que este lugar se encontraba en los confines al norte del territorio Chibcha, la segunda, producida por la exaltación en la conquista del Perú, surgió en medio de historias del reino de los Incas, donde se decía que existía una tierra de inmensas riquezas localizadas “al este de los Andes entre el Perú y el rio de la Plata” (Rausch. 1994:49). La tercera versión indicaba que el dorado se encontraba en las llanuras de la Nuevo Reino, debido a que muchos indígenas indicaban que existía un reino con abundancia en oro, ubicado en los llanos y llamado Meta. “Según informaron a los exploradores españoles, en las cabeceras de los ríos Meta y Guaviare era posible encontrar un opulento reino, llamado Meta. Para 1530, el Meta se convirtió en sinónimo de El Dorado y los aventureros exploraron los ríos Orinoco y Meta con la esperanza de encontrarlo” (Rausch, 1994:49). Para Joseph Gumilla todas estas historias sobre el Dorado resultaban ser inventos de los indígenas con el fin de alejar a los conquistadores de sus tierras: “(…) lo que con ansia y a todo costo buscaban, era un valle y un territorio, con peñascos y guijarros de oro; y tantos cuantos se podían desear y nada menos ofrecían los indios, que iban conquistando; porque estos viendo, que lo que más apreciaban aquellos forasteros era el oro, a fin de que, dejando sus tierras, se ausentasen a otras, les pintaban, con muy vivos colores, las copia de oro del país, que les parecía más a propósito para estar más libres de sus huéspedes; y permitía Dios que los españoles creyesen tan seriamente dichas noticias, para que se descubriesen mas y mas provincias(…)”(Gumilla; 1745:265). Estos sucesos desarrollados durante las exploraciones del Orinoco y del Meta, no debemos mirarlos solo como sucesos sin protagonistas, para entender el porqué de estos sucesos tenemos que comprender a sus protagonistas, entender la mentalidad, el pensamiento de conquistador, la idea es entender su punto de vista en la historia para así concebir el porqué de sus acciones. El 30 de Mayo de 1498 Cristóbal Colon zarpo del Puerto de Sanlúcar de Barrameda hacia su tercer viaje, en ese mismo año, el 31 de Julio fue el primer europeo en avistar lo que era el delta del rio Orinoco, al sur de la isla de isla de Trinidad, confundiéndolo con un mar debido a su grandeza: “"...y al cabo de diez y siete días los cuales nuestro señor me dio de próspero viento, martes 31 de julio de 1498 a medio día nos amostró tierra, e yo la esperaba el lunes antes.... Esta vez no fue Rodrigo Triana quien gritó ¡tierra! sino Alonso Pérez a la vista de Trinidad. A continuación Colón (en su tercer viaje) explora las costas del Orinoco: Mapa donde se señala la ruta del tercer viaje de Cristóbal Colon Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tercer_viaje_de_Col%C3%B3n.svg "torno a mi propósito de la tierra dé Gracia y rió y lago que allí hallé, a tan grande que más se le puede llamar mar que no lago mas yo muy asentado tengo en el ánima que allí donde dije es el Paraíso terrenal..." (Gómez, 1978); es el Mar Dulce de Colón.”(Mejía, 1998:221). Treinta y tres años después de su descubrimiento, El Orinoco seria la entrada para las expediciones en busca de El Dorado; Diego de Ordaz fue el primer español que pudo vencer la corriente del Orinoco e internarse a los llanos siguiendo su cauce, llegaría hasta la boca del rio Meta, a la altura de Ayacucho. Ordaz y sus tenientes invirtieron en la década de 1530 buscando el dorado de Manóa por el Orinoco y el de los andes por el Meta (Mejía, 1998:222). Durante su travesía tuvo grandes pérdidas de gentes y embarcaciones (Gumilla, 1745:54). Ordaz ya había participado en la conquista, como Capitán de Hernán Cortes durante la conquista de la Nueva Española, en su regreso a España, escucho sobre algunos territorios del Nuevo Mundo donde podría encontrar riquezas y convenció a ya Rey y Emperador Carlos I de España ( Carlos V de Alemania) para que le otorgara la gobernación de los territorios que se comprendieran desde el Cabo de La Vela hasta el rio Marañón, terreno que creía no calculaba más de solo 200 leguas, “atrocidad geográfica que se cometía fácilmente desde una mesa de despacho”(Gil, 1989:289) pues los geógrafos creían el este nuevo mundo era una pequeña masa de tierra(Rausch, 1994:50); Con el titulo de gobernador y dueño de todo lo que se descubriese emprendió su empresa rumbo al Orinoco junto con mil doscientos hombres en dos naos y una carabela, parando antes en las Islas Canarias, y después en la Isla de Tenerife donde cargo más suministros y maderas; allí se encontró con “unos hidalgos, naturales de ella, llamados los Silvas, que se ofrecieron a llevar ciertos navíos y gente a su costa para esta jornada,…”(Aguado, 1957:304). Ordaz acepto su ayuda, esperando que no partieran en el instante sino cuando estuvieran listos, y navegaran hacia las Islas de Cabo verde y de allí al Marañón( Pedro Aguado describe que Ordaz intento entrar por el Marañón, pero considero en decir que probablemente no fue al Marañón por donde intento entrar Ordaz sino fue por el Orinoco, ya que Aguado menciona que a este rio antes se le llamó Mar dulce(Aguado, 1957:303) de igual forma como lo llamó Cristóbal Colon la primera vez que lo vio. También este error de confusión del nombre se debe a la equivocada idea de que el continente americano tenía un poco extensión, por lo cual a veces se confundía el Orinoco con el Marañón (Amazonas). Después de dejar la Isla de Tenerife partió rumbo a su propia Odisea: Al intentar pasar la boca del Orinoco, se dieron cuenta que de los grandes y diferentes bajíos que se encontraban en esta zona, teniendo el peligro de poder inundan o encallar, Ordaz decide alejarse y bordear la costa para poder encontrar un mejor lugar para desembarcar, pero mientras su nao logra librase del peligro, la segunda nao y la carabela se encallan y su tripulación decide usar los bateles, pero de estas dos embarcaciones solo una logra salvarse y llegar hasta Paria donde se encontraría con Ordaz. La tripulación perdida dio orígenes a algunas leyendas sobre los hombres perdidos de Ordaz, ya que nunca llegaron a donde el conquistador y no se supo mas de ellos, pues los españoles no intentaron buscarlos; Aguado se refiere a que muchos naturales habían referido que en la sierra de sur(donde se perdió la nave probablemente) o también el Dorado, habían españoles o gente barbuda y vestida a la manera de los españoles, a los cuales la personas llamaban “La Gente Perdida De Ordaz” (Aguado, 1957:308), diferentes versiones y leyendas se dieron sobre gente blanca, vestida y barbuda que habitaban en los llanos, muchos Conquistadores como Speier o Federmánn escucharon de estas durante sus expediciones. Sin embargo Aguado también menciona que este relato ya lo habían escuchado los Alemanes dos años antes de la llegada de Ordaz, pero como dice Aguado “Siguese de esto clara y evidentemente ser esta noticia de españoles en la sierras del sur cosa fabulosa y soñada” (Aguado, 1957:309). Ordaz, después de bordear la costa llegó al Gofo de Paria, donde entró a Tierra Firme y tuvo contacto con algunos indígenas, quienes (de alguna forma) le dieron a entender a Ordaz de la presencia de unos españoles no muy lejos de allí, a lo cual preocupado por pensar que le ganasen en el obtener las tierras, envió a su capitán Jerónimo Ortal, que averiguase quien “estaba en sus tierras”. Ortal encontró al Capitán de Antonio Sedeño, Juan González y algunos hombres que se encontraban guarnecidos por los ataques de los indígenas y esperando a Sedeño. Al enterarse Ordaz, les comunico ser el gobernador de las tierras, y les invito a aventurarse a su campaña, esto debido a recuperar un poco Diego de Ordaz de hombres, ya que había perdido los más de 600 hombres Fuente: en las embarcaciones perdidas. Ordaz tomo posesión de la http://blog.todoavante.es/wppequeña fortaleza que tenían y decidió esperar mientras content/uploads/DiegOrdW-1.jpg llegaban sus “refuerzos” de Tenerife. A la llegada de sus refuerzos, Ordaz se enteró de que los llamados Silvas, durante su recorrido habían robado un galeón y secuestrado y abusado de una “doncella”; Ordaz decide prender castigo a los acusados, a los cuales a dos decapita y a uno entierra vivo. Esta acción de Ordaz quizá nos dejan ver a un conquistar mas “moralista”, que no permitía estos delitos, pero sabemos que Ordaz practico el llamado “rescate”, quizás su idea de ley solo se encontraba al mirar al Europeo, mientras al “otro”, seguramente como los otros conquistadores lo pensaban, los indígenas era “barbaros” que no tenían ley, aunque también sabemos(con lo que nos describe Aguado) que en sus primeras expediciones trato de evitar cualquier enfrentamiento con los pueblos nativos, para evitar más pérdidas de las que llevaba. Su papel de “Juez” para castigar se ve en otro suceso donde se entera que algunos indígenas desean matar a los españoles, allí sin saber quién es el que inicio el plan decide atraer a una mayoría de indígenas a un bohío donde los encierra y prende fuego, muriendo culpables e inocentes, lo que para Aguado considera ser una acción más de aquellos Barbaros que de un español al servicio del Rey; aunque sus hombres intentan convencerlo de volver y de no seguir hacia el Orinoco, hacia donde ya emprenden camino, Ordaz niega no continuar e idea se vuelve cada vez más fuerte para llegar entrar por el rio “Aviapari” (El Orinoco) “que se tiene noticia que es gran cosa”(Gil, 1989:29). En su navegación por el Orinoco, se enfrenta a algunos indígenas, de los cuales captura a uno para que le sirva de guía, al cual por señas, intentaron preguntarle donde encontrarían oro (le mostraron un anillo para que pudiera entender), lo cual el indígena (al parecer en forma de señas) les dijo: “que de aquello había mucho atrás de una cordillera que a mano izquierda del rio se hacía, donde había muchos indios cuyo señor era un indio tuerto muy valiente, al cual si pretendían , podrían henchir los navíos que traían, de aquel metal; mas les avisaba que para ir a donde aquel señor estaba eran muy pocos cristianos; que sin llegar al pueblo del principal había muchos indios, que los desbaratarían y matarían, y en esto se afirmo mucho este indio” (Aguado, 1957:338,339). Al parece el rio llevaba a un reino llamado Meta. La obsesión por el Orinoco y por encontrar el reino que le mencionaron lo llevo a convertirse un severo Gobernador: Habiendo el gobernador Ordaz, con su severidad, causado de que muchos soldados, demás de ser oprimidos del gran hambre que padecían y les trataba tan mal de palabra, que perdiendo la consideración cristiana, que debía tener con un cierto genero de desesperación se saliesen y huyesen de su compañía y se metiesen por los arcabucos y entre los pueblos de los barbaros…” (Aguado, 1957:340) Diego de Ordaz no fue el primero, ni fue(ni será) el ultimo que vio el “nuevo mundo” como el paraíso, la esperanza de encontrar riquezas, su acción de volverse cada vez más severo frente a su propia gente por su obsesión de El Orinoco, no le permitían ver que tal reino o tales riquezas posiblemente eran una ilusión o simplemente escuchaba lo que quería escuchar y no lo que le decían en realidad los grupos nativos, o también como lo decía Gumilla, era una invención de los indígenas, usado como “arma defensiva” para rechazar al español, para enviarlo a otro lado. Después de que Ordaz interrogara al indígena, decide volver a la fortaleza en Paria, para dirigirse a España y conseguir más hombres, con el fin de ir hacia tal reino llamado “Meta”. De Paria se dirigió a Cumaná y Cubagua, donde fue preso por Pedro Ortiz de Matruenco, al parecer por petición de los mismos soldados de Ordaz, quienes ya no soportaban al gobernador. Pero Ordaz fue liberado en Santo Domingo y pidió castigo a Pedro Ortiz, a lo cual viajo con él hacia España, durante la navegación, Pedro Ortiz temiendo un castigo severo, según Aguado, enveneno a Ordaz con una ponzoña sin que nadie se diera cuenta que fue él. “pareció ser permiso divina y justo castigo de su severidad y arrogancia con que había sido causa de muchos españoles, desesperados del trabajo y hambre y malos tratamientos que les hacia…” (Aguado, 1957:351). La obsesión de Ordaz de alcanzar un reino opulento de oro no lo hizo mirar para atrás a pesar de que sus hombres intentaron persuadirlo, tan solo se devolvió por la necesidad de volver con más hombres para entrar en el reino que había escuchado llamar Meta, y quizás si hubiera vuelto a su empresa, podría haber tenido el mismo resultado que el de Lope de Aguirre, pues Ordaz nunca vio lo que quería encontrar, todo su deseo fue una imaginación que lo impulsaba cada vez más a buscar, el Dorado era una ilusión, una imaginación del Europeo, América desde su descubrimiento se formó para Europa, como el sueño, el deseo y la esperanza del Europeo. Con la muerte de Ordaz, Jerónimo Ortal, uno de los pocos hombres leales a Ordaz, heredo la tarea de descubrir el reino de Oro, que el mismo ya había escuchado en la navegación por el Orinoco, pensando que Ordaz le había faltado un poco por encontrar estas tierras, pidió la Gobernación de la fortaleza de Paria para continuar aquella empresa: “Fácilmente alcanzo del emperador don Carlos, rey y señor nuestro, la gobernación como la pretendía, donde después de habidas las cedulas o provisiones de la merced, se vería derramar famas de innumerables riquezas, de prosperas y pobladísimas tierras de apacibles temples, de agradables aires, finalmente la pintaba a todos y a cada uno conforma a como la quería imaginar, usando del remedio engañoso con que otros muchos han hecho a innumerables gentes dejar su natural y haciendas y patrimonios y medianas pasedías y llevándolos al matadero o carnecerías. Donde de mil y mas españoles acontecía no queda ni escapar ninguno” (Aguado, 1957:393) Jerónimo Ortal, regreso de España con la gobernación y formó un expedición en la que Alonso de Herrera, capitán de Ordaz, sería su teniente y Capitán General quien guiaría a los españoles a descubrir Meta, mientras Ortal esperaría en Paria. Ortal creía en la existencia de este reino, y pensaba que Ordaz había quedado tan cerca de llegar a Meta sino se hubiera detenido; durante esta época se esparcía la noticia de las Riquezas exuberantes del Perú y de sus “montañas de plata”, además de las noticias del Rio de la Plata, Ortal pensaba que hasta donde había llegado Ordaz quedaba a 150 leguas de las tierras descubiertas por Pizarro (Gil, 1989:34) y en el intermedio de estas estaba Meta, reino el cual se abastecía del Oro que procedía del Perú, además de extraer algodón y mucha sal(Aguado, 1957:395). Alonso de Herrera partió al mando de cuatro bergantines en 1535 bajando por el rio Orinoco y de allí entrar a las bocas del Meta hasta donde había llegado Ordaz, en sus primeros días de expedición, Alonso de Herrera tuvo varios enfrentamientos con los pueblos indígenas a donde llegaba pero en todas ellas salía bien librado, Alonso de Herrera exploró el rio Meta, venció las bocas del rio, y supero los raudales furiosos de Camiseta y Carichana (Gumilla, 1745:54) pero en su expedición del Meta padeció mas, tanto en los pocos alimentos quedaban como los diferentes esfuerzos que tuvo que realizar su gente para andar por el rio, al igual que Ordaz, a pesar de los esfuerzos que tiene que hacer, se negó a rendirse en la búsqueda de tal reino, por lo que empieza a tener desconfianza con sus hombres; Alonso de Herrera tiene que luchar en su expedición contra la falta de comida, decide ahorcar en su desesperación a un indígena que tenía como guía quien no pudo encontrar algún bohío con comida; finalmente, durante su expedición en las tierras cercanas al rio Meta, y después de varios intentos de amotinamiento por parte de sus hombres, encuentra una población indígena donde consigue comida, pero después de unos días muere a manos de los Achaguas, producto de una flecha envenenada, en cercanías de la ribera del rio. Con Herrera vemos un poco la historia de Ordaz, quienes se obsesionaron con encontrar tal reino y pasaron por encimas de sus soldados, sufrieron diferentes obstáculos y al final murieron sin encontrar tal iluso lugar. Aunque en el fondo, según Aguado, sus hombres le tenían aprecios pues los había “tratado afable y comedidamente” (Aguado, 1957:425) pero estos no querían estar en tan “insufribles trabajos” por lo que enterraron a su capitán y dieron rumbo devuelta hacia su gobernador Jerónimo Ortal. Con la fallida expedición de Alonso de Herrera, Jerónimo Ortal Tuvo que esperar un tiempo prudente para poder rearmarse e iniciar una segunda expedición en busca de Meta. Ortal consiguió persuadir a varios españoles quienes lo acompañaron en su demanda, junto con su capitán Agustín Delgado, quien le ayudaba a mantener la lealtad de los hombres pero que moriría en el inicio de la expedición. Después de la muerte de su capitán, sus hombres se amotinaron y le hicieron devolverse para Paria, mientras ellos continuaban la empresa en busca del Oro. Ortal, a diferencia de Ordaz y Herrera, no pudo avanzar hacia Meta, aunque sus hombres siguieron el camino, fueron alcanzados por los alemanes que exploraban también los llanos y devueltos a Coro, mientras Ortal murió en Santo Domingo sin conseguir el deseo de Ordaz. Por otro lado, los Welser, una familia de banqueros de Habsburgo quienes habían tenido la exclusividad de conquistar y colonizar los territorios conocidos más adelante como la provincia de Venezuela a cambio de las deudas que el emperador Carlos V tenia frente a ellos, iniciaban la gobernación de Venezuela; El fin de esta compañía Alemana tenia objetivos mercantiles inicialmente, deseaban encontrar la ruta del Mar del Sur, para tener una ruta(lo que en parte buscaba Colon) más rápida hacia Catay(China) y comerciar especerías y artículos con el Lejano Oriente . El primer gobernador alemán del territorio venezolano y quien exploró el oeste venezolano, además de realizar algunas expediciones por el este de Colombia fue Ambrosius Ehimger (Ambrosio Alfinger), primer gobernador de la dinastía Welser, quien realizó una expedición entre el lago de Maracaibo y el valle del Magdalena en 1530(Rausch, 1994:53), en parte en búsqueda de la ruta hacia el mar del Sur, y en otra en búsqueda del “El Dorado”, mientras su teniente Nikolaus Federmánn (Nicolás Federmán), expedicionaba en dirección opuesta siguiendo las estribaciones de los Andes hasta el río Portuguesa. Federmánn es uno de los más importantes conquistadores que pasaron por los llanos colombo-venezolano; el historiador Alemán Juan Friede, quien realizo varios trabajos en Colombia y en Venezuela sobre la época de la conquista, realizó varios trabajos investigativos sobre la vida de Federmánn, además de traducir al español el escrito original de Nikolaus Federmánn: “Historia Indiana” , donde describió su primera expedición, libro que escribió pero que no publicó, el cual fue publicado por su cuñado Hans Kiefhaber en 1557, quince años después de su muerte. Nikolaus Federmánn, conquistador alemán proveniente de la ciudad de Ulm al servicio de la compañía Welser desde una edad muy moza, llega a Coro en 1530, donde es elegido como teniente de Ehimger(Aproximadamente a los 24 años de edad, según la cronología que nos muestra Juan Friede en su libro sobre la vida y viajes del conquistador alemán), durante la ausencia de su gobernador emprende una expedición con el fin de buscar el Mar del Sur(la costa pacífica), pues además de ser una ruta rápida para el lejano oriente, creían era un lugar de grandes riquezas. Su “Historia Indiana”, como lo dice Juan Friede, es uno de los primero trabajos antropológicos en América, pues no solo se desarrolla como una bitácora o diario de viaje, sus descripciones (costumbres, idiosincrasia) sobre los diferentes pueblos que conoce a lo largo de su expedición y la relación que pone entre conquistador e indígena, dan como resultado una gran etnografía. Una diferencia que se pone de manifiesto entre Federmánn y conquistadores como Diego de Ordaz y Alonso de Herrera, es que el alemán no es un militar nato: sus servicios frente a la compañía Welser eran netamente mercantiles, probamente (deduce Juan Friede) pudo haber completado sus estudios en Venecia, donde aprendió conocimientos como contabilidad, navegación, geografía y el dominio del castellano e italiano. En su crónica, nos deja entre ver un conquistador astuto, quien analiza la situación y siempre trata de realizar sus movimientos cuidadosamente para evitar cualquier derrota, aunque muy pocas veces lucha, es un estratega más no un combatiente, como lo dice Friede, es un joven e inquieto explorador, con preocupaciones más intelectuales que militares. En su Expedición, que inicia el 12 de septiembre de 1530, Federmánn cree que viajando en línea recta desde Coro hasta el sur llegará al Mar del Sur, uno corto camino cree él; en su crónica, en la cual no señala a los indígenas como salvajes o barbaros sino como ocupantes de tierras pertenecientes por derecho a la corona española, nos describe la forma como los indígenas perciben a los europeos, al conquistador: “el cacique o señor me presentó y regaló también a una enana (…) La acepté a pesar de que se portaba mal y lloraba mucho, porque creía haber sido regalada a demonios, pues por éstos nos toman y no por hombres” (Federmán, 1958:53) “Hirieron a siete cristianos y mataron a uno, a quien los otros cristianos enterraron en un lugar secreto a donde nadie llegaba, para que los indios no lo notaran ni se dieran cuenta de que no estábamos libres de la muerte, pues nos creen inmortales” (Federmán, 1958:57) Federmann cree que mientras los indígenas crean que los españoles son dioses o demonios, le da ventaja para dominarlos no por la fuerza sino por su ingenuidad y falta de “inteligencia y astucia”, pues muchos indígenas no atacaban a los españoles por el temor de ser dioses o demonios y que no se les pudiera matar, muchos incluso abandonaban sus “bohíos” dejando algo de comida y objetos de oro para “apaciguar” a los españoles y que se alejaran de los pueblos. Federmánn cree que los indígenas son “pobres gentes” a los cuales Dios no iluminó con inteligencia ni astucia, como si lo hizo con los cristianos, por lo cual explota esta ventaja y fomenta la creencia de que son inmortales tratando de ocultar que los cristianos son vulnerables a las enfermedades y a la muerte: “Hice llevar a algunos de los enfermos en “hamacas” (así se llamaban las camas indianas que describiré después), para lo cual utilice algunos indios de nuestra tropa, haciendo explicar a los indígenas los hacíamos llevar por ser grandes señores; a otros les hicimos cabalgar, haciendo desmotar a los sanos a quienes pertenecían los caballos, y montar a los enfermos, unos después de otros. Así disimulábamos en lo posible ante los indios para que, ya que nos creían inmortales, también nos considerasen inmunes a las enfermedades. Porque si hubieran observado [lo contrario], hubiéramos sufrido no poco perjuicio y se hubieran atrevido, sin duda, a hacernos la guerra. ! Ya os podréis imaginar en qué mal momento nos hubieran atacado y en que aprietos me hubieran puesto, encontrándome como me encontraba en tan lejano y desconocido país, con gentes enfermas y sin defensa, con las cuales no veía el modo de volver atrás o continuar el viaje ¡ Me encontraba entre gentes cuya amistad solo estaba segura mientras yo fuera fuerte y ellos débiles (el subrayado es mío)”. (Federmán, 1958:69) Esta última frase (la subrayada) nos deja ver la forma astuta como actuaba Federmánn. Al tener ya cierta ventaja con la ingenuidad de los indígenas, Federmánn al ver también el temor de los indígenas a los caballos, animales que nunca habían visto, les hace creer que son seres divinos que se enfurecen cuando los indígenas se rebelan contra los españoles: (…)Les dije también que solo a la furia de los caballos obedecía la guazabara que les habíamos dado recientemente, pues no pudimos aplacar el enojo de estos, provocado por la desobediencia que ellos habían demostrado, por lo cual habíamos tenido que hacerles algún daño para no soliviantar a los caballos. (Federmán, 1958:79) En su paso por las diferentes “naciones”, cada grupo le menciona a Federmánn la existencia de “naciones que degüellan y se comen unos a otros”, estos a los que se señalan de ser caníbales son en su mayoría enemigos de quien señala o vecinos a los cuales se lucha por las tierras de caza y recolección; sin embargo Federmánn ni sus hombres ven alguna escena de canibalismo a las naciones donde se dice la practican, aunque Federmánn no se preocupa por saber si estas acusaciones son ciertas o no; ¡no solo los españoles categorizan a los indígenas de caníbales, entre ellos también lo hacen¡ el pensamiento de creer al otro como el caníbal, el salvaje, el no gente, es producto del miedo profundo hacia el otro, y no solo de miedo, la forma de denigrarlo para así de paso(sobre todo entre los conquistadores) tener la excusa de creerse superior y por tanto creer poder dominarlo, practicar la “justa guerra” , esta idea de bajarlo de un grado de “cultivo” de “civilizado”, se ve hasta en la forma en que se basa producción económica, ¿acaso algunos no consideran al que caza y recolecta de salvaje, mientras que el que cultiva es “civilizado”? de este tema seguiré en las conclusiones. Federmánn nos señala un problema, uno de los más comunes de los conquistadores, la comunicación: (…)Para el primer idioma, el de los Caquetíos, tenía yo dos cristianos e intérpretes de confianza que conocían bien la lengua; y después, entre los Xideharas, tuve que hablar por medio de dos [interpretes]; con los Ayamanes, de tres; con los Cayones, de cuatro y con los Xaguas, a través de cinco personas. Por esto es indudable que antes de que uno comprendiera al otro y transmitiera hasta el quinto lo que yo había ordenado, añadía o quitaba algo, de modo que de cada diez palabras que yo decía apenas una llegaba tal y como yo la deseaba, de acuerdo con nuestras necesidades(…)” (Federmánn, 1958:63) Es curioso que Federmánn aun así decía entender lo que los indígenas le decían, en los últimos grupos que visito antes de dar vuelta a Coro, dice que los indígenas le mencionan el Mar del Sur, el cual está lejos, lo que deduce Federmánn que dicen que está lejos para que no les pida que le ayuden pero aun así cree que va por buen camino hacia tal lugar. La comunicación entre españoles e indígenas fue una de las muchas fronteras que afrontaron ambos mundos, es curioso que por ejemplo Cristóbal Colon ya entendiera lo que decían los indígenas de San Salvador en los primeros días del descubrimiento, o así lo deja ver en su diario cuando menciona que estos decían “venid a ver a los hombres que vinieron del cielo, traedles de comer y de beber” sucesos como esté vemos que muchas veces los españoles escuchaban lo que querían escuchar, ver lo que querían ver, buscar lo que querían buscar, por esto quizás, se difundió también rápidamente la leyenda de “El Dorado”. Nikolaus Federmánn Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/bi ografia/f/federmann.htm Federmánn durante toda su expedición visita diez grupos indígenas diferentes, cada cual con grandes y variadas poblaciones, y en todas ellas, Federmánn, cuando combate contra ellos, lo legitima cuando no quieren la paz con los cristianos, declarar una justa guerra por no querer paz, paz entendida como la obediencia hacia el alemán, el derecho de recibir alimentación a la tropa y la ayuda a la expedición con guías e intérpretes. En realidad, a diferencia de su gobernador Ambrosius Ehimger, quien lucha en cada pueblo que llega, Federmánn trata de ganarse a todos los grupos indígenas para así no tener problemas en viajar a través de sus tierras y así ganar de a poco “súbditos” que le ayuden en la expedición. Finalmente y después de medio año, el 17 de Marzo de 1531, Federmánn regresa a Coro, sin encontrar el Mar del Sur, pero creyendo que no quedo muy lejos de tal lugar. A su regreso a Coro, Ambrosius Ehimger le recrimina por su expedición sin su autorización por lo que destierra por cuatro años, mientras Federmánn se devuelve a España y de allí a Alemania en 1532, donde se dirige hacia la sede la compañía Welser para “renovar” su contrato el cual se había vencido; Federmánn en su nuevo contrato es obligado a trabajar solo para la compañía de forma exclusiva, una relación netamente “comercial”. A la muerte de Ehimger en 1533, a causa de una lucha contra los indígenas, Federmánn se encontraba aun en Europa, donde es elegido como nuevo gobernador de Venezuela, noticia la cual es recibida con agrado en Coro, donde todos admiraban al joven capitán y ahora Gobernador; pero estando en camino para iniciar su viaje hacia Coro, es notificado de su sustitución por Georg Von Speier (Jorge de Espira, conquistador alemán) como gobernador, debido, según para Aguado, a que a los Welser se les persuadió que Federmánn era un hombre de mal carácter que maltrataba a los soldados y que podría dejar en desastre la gobernación. Para impedir cualquier malestar de Federmánn, lo nombraron Teniente General de Speier. Georg Von Speier llegó a Coro en 1535, pero no duro mucho tiempo en la ciudad y dejando ordenes a Federmánn partió en búsqueda de “Xerira”. Xerira, un rico país del que al parecer había tenido noticias Ehimger durante su expedición y que no pudo “descubrir” por falta de gentes, este lugar se fijaba en la altiplanicie chibcha, y los dos conquistadores alemanes se decidieron buscar este lugar, partiendo primero Speier, mientras Federmánn viaja al Cabo de la Vela y luego de allí a Valle de Upar para llegar por el rio Magdalena hacia aquel lugar. Este Dorado, sería el nuevo objetivo de los alemanes, para lo que Speier partió en 1535 desde Coro a Barquisimeto, y de allí hacia el Airico de Macaguane, siguiendo en dirección hacia el Casanare; durante esta expedición, sus cuatrocientos hombres sufrieron de los zancudos y las enfermedades, del invierno que azotaba a la región lo cual complicaba la circulación por ella, además de la hostilidad de los indígenas y de algunos animales salvajes como los “tigres” (Aguado, 1957.115). Aguado se refiere a la expedición de Speier, en la que los hombres de la tropa “cegados” por el oro, no se daban cuenta de los abusos y de los problemas que estaban sufriendo en la expedición, además que cada día se perdían más hombres. En su expedición, Speier capturo a una india, la cual le dio a conocer que había un lugar donde se encontraba bastante comida y que estaría cerca un rio, el cual Speier cree que era el Marañón, pero lo más probable es que era el rio Meta, por lo que decidió cruzar el rio y buscar tal aldea debido a la falta de alimento que tenía su tropa. Mientras Speier tenía aquella india, esta le comento la presencia de españoles a diez jornadas de donde se encontraban, los cuales desde hace mucho tiempo estaban en la zona y habían realizado un propio pueblo fortificado hace mucho tiempo para defenderse de los indígenas, además que tenían dos espadas, aunque no tenían caballos si tenían perros; grande fue esta noticia para Speier, pues era él el primer conquistador que exploraba esta zona (probablemente esta zona es donde hoy en día es el Departamento del Meta) de allí volvió a sonar el rumor hacer de la Gente Perdida de Ordaz, aunque en un principio los soldados de Speier deseaban ir en busca de estos españoles, el Gobernador les pidió seguir en busca de Xerira a lo cual obedecieron. Después de cruzar el rio Meta, Speier llego a una aldea Guayupe, cerca del piedemonte, a la cual llamó Nuestra Señora “por respeto de que en el holgaron y estuvieron el día de nuestra señora de Agosto (Aguado, 1957:130). Speier debió regresar a Coro en 1538, debido a las inundaciones, las enfermedades y la hostilidad de los indígenas, pero en su expedición pudo descubrir la abundancia de alimentos y ríos que poseían estas llanuras, su regreso a Coro, se produce tres años después de haber salido, vuelve tan solo con 40 hombres, y sin cumplir su sueño de encontrar el Dorado. Provincia de Casanare, Vista del río Meta, tomada desde Orocué, cerca de la antigua misión de Macuco, 1856. Fuente: Geografía Física y Política de la Confederación Granadina. Vol. III Estado Boyacá, Tomo I Territorio de Casanare. Mientras Speier realizaba su expedición, Federmann realizó una hacia el Cabo de la Vela, con el fin de crear una fortaleza, y de allí bajar al Valle de Upar, y dirigirse a la búsqueda de Xerira, pero su expedición en el Cabo de la Vela es fallido, los indígenas atacan constantemente a las tropas de Federmánn por lo que decide devolverse a Coro, y allí, aun con la ausencia de Speier que aun se encontraba en la expedición, Federmánn es acusado de una mala administración en el gobierno, además de acusársele de malos tratos y crueldades hechas a los españoles durante la expedición al cabo de la Vela, donde se le describe como un hombre cruel y desalmado. No solo él es acusado, su teniente Antonio de Chaves, también es acusado de insultar a los españoles. Federmánn también es acusado de cometer abusos contra los indígenas, como la explotación de los indígenas para ser cargueros y guías, el tener a su servicio más de 40 indígenas, los cuales eran capturados y mantenidos cautivos, el llevarse las mujeres e hijas de los indígenas para aprovecharse de ellas, matando incluso a los indígenas. Por todas estas acusaciones es enjuiciado y condenado solo a pagar las multas sin castigo de cárcel. El cambio de Nikolaus Federmánn de un joven y excelente capitán que se destaco por su astucia y el cuidado de sus enfermos durante su primera expedición en los llanos venezolanos, a un hombre que describen algunos como cruel y despiadado, sin escrúpulos, que abusa no solo de los nativos sino también de los españoles a los cuales insulta y que incluso llego a matar dos hombres por querer desertar. Para Juan Friede, la causa de su total cambio se debe a su expedición en el Cabo de la Vela, en donde sufre los ataques de los “indios belicosos” los motilones, sufre también del paisaje desértico, donde los víveres le fueron escasos y sufrió también a causa de los diferentes animales de la zona, cambio que no debemos deja desapercibido como le pasa a Diego de Ordaz o a Alonso de Herrera. Como dice Juan Friede: “El contraste es notable. El mismo Federmánn, serio y equilibrado, buen caudillo y compañero, que cosecho algunos elogios en 1534, aparece, unos años después, de carácter huraño, irritable y depravado. Es un hombre amargado, desvinculado de su ambiente natural, su bella y apacible patria, trasladado a un paisaje desértico (…)”. (Friede, 1960:153,154). En su regreso, Speier negó cualquier responsabilidad por los hechos de Federmánn, ya que desde el inicio de la gobernación de esté, la relación entre ambos conquistadores no era muy cordial, empezando por que Speier había sido el remplazo de Federmánn en la gobernación, por lo que Federmánn en su nueva expedición decide evitar cualquier encuentro con Speier. Después de ser condenado y cansado de esperar a su gobernador, en parte, y teniendo las ganas de encontrar el mismo el reino Xerira, emprendió un viaje por los alrededores del lago de Maracaibo en 1537, manteniendo distancia de la ruta por donde volvería Speier, aunque encontró huellas de la expedición malograda de Speier, quien volvía a Coro, y a quien debía encontrar por ser superior y ayudarlo, pero Federmánn ignoró contactarlo argumentando de que desconfianza de los restos encontrados, por esto avanzo en zigzag hacia el sur, llegando al Orinoco en su confluencia con el Apure. Después de estar un año errante por los Llanos sin encontrar el famoso Dorado, Federmánn cruzó el rio Meta, durante su expedición tuvo pocas peleas contra los indígenas y al igual que Speier llegó a Nuestra señora. Allí hizo amistades con los indígenas Guayupes, quienes le comentaron del gran reino de los Muiscas, el cual él buscaba. Federmánn decidió cambiarle el nombre al pueblo por Nuestra señora de la Fragua, debido a una fragua que construyó allí para fabricar herraduras y herramientas. Este pueblo pudo haber quedado cerca de donde más adelante Juan de Avellaneda fundaría San Juan de los Llanos, pero como dicen Gómez, Barona y Domínguez (2000) “Los historiadores piensan que fue San Juan de Los Llanos; pero es mucho más probable que fuera el lugar donde hoy se encuentra fundado el pueblo de Villavicencio; porque está precisamente en la ruta que tomó para internarse en la tierra de los Chibchas”. Speier, quien había regresado a Coro, decide enviar al Capitán Montalvo en busca de Federmánn (Gómez, 1991:15) quien entra a los llanos “donde pasó su gente por el yugo y trabajo que los demás sus antecesores en esa derrota habían pasado, con hambres y enfermedades y muertes, así de tigres como de caimanes y otros infortunios que consumían a los hombres” (Aguado, 1930: 321) En 1539, Federmánn en su deseo por llegar a Xerira y viendo como obstáculo la cordillera, creyó poder rodear la cordillera pues creía era una montaña aislada ignorando que la cordillera andina es una cadena montañosa que se extiende hasta sur de Suramérica pero al darse cuenta de la gran extensión de esta, decidió alistar su ejército para cruzar la cordillera y llegar al territorio Chibcha, pasando a través del paramo de Sumapaz. Finalmente llegó a la sabana de Bogotá, donde no solo se encontró con la inmensidad del trópico y sus paisajes, sino también con los ejércitos comandados por los conquistadores españoles Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Benalcázar. Aunque Federmánn no murió en la búsqueda del Dorado, como sucedió con Ordaz y Herrera, si sufrió a causa de su cambio durante su gobernación, pues fue puesto a rendir cuentas ante los Welser, y fue puesto en prisión, finalmente Federmánn señalo a la casa Welser de haber defraudado al rey, finalmente muere en Valladolid el 21 de Febrero de 1542, después de varios procesos en el que lucho en juicio contra la compañía Welser. Mientras Federmánn se encontraba en Santa Fe con Benalcázar y Jiménez de Quesada, en Coro se alistaba el nuevo Teniente del gobernador de esta ciudad, para realizar una expedición por el dorado, quien era Philip Von Hutton (Felipe de Utre), quizás uno de los más ambiciosos de los demás alemanes, del cual el nuevo gobernador era Rodrigo de Bastidas, debido a que Speier había realizado una mala gobernación y su expedición había sido un fracaso. Hutton, quien había estado en la expedición de Georg Von Speier en 1534, creía que El Dorado se encontraba al sudeste de la ruta que había tomado su predecesor; alistándose con 550 hombres partió desde Coro, hacia Barquisimeto, de allí pasaría a los Llanos del Apure, luego al Casanare hasta llegar a Nuestra Señora de la Fragua, donde pensaba descansar mientras transcurría la temporada de lluvias, pero los indígenas le informaron sobre el recién paso del hermano del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, Hernán Pérez de Quesada; Hutton temeroso de que Pérez llegara primero al Dorado, decidió continuar su viaje sin guardar precaución, además creyendo que los españoles estaban siendo guiados por indígenas que los llevarían a “El Dorado”, donde según los indígenas decían era una tierra prospera de riquezas y naturales, por lo que Hutton no dudo en seguir a Pérez: “y por estas causas se determinó de seguirlos e ir en su alcance, pareciéndole que tierra donde tantas riquezas y naturales habían dicho algunos indios que había, que no sería tan corta ni angosta que él y sus soldados no cupiesen en ella con los demás que delante iban”. (Aguado, 1957:190) Durando así un año de peregrinaje sin ruta por los llanos, teniendo infinidad de contratiempos, Hutton solo pudo conseguir algunos rumores en un pueblo indígena donde le insinuaron de una ciudad en la que había “muy mucha cantidad” de naturales y riquezas; sus hombres empezaron a enfermase y morirse hasta que decidió volver al pueblo de la Fragua, donde fue convencido por los indígenas de que el Dorado se encontraba al sudeste de los llanos, en la región del Vaupés, cuya capital era la ciudad de Macatoa(otro posible nombre al El Dorado)(Rausch, 1994:55). Hutton creyó que este mismo rumor era el que ya le habían dicho los indígenas por lo que decidió creerle y parte en busca de esta ciudad, en compañía de 40 hombres; cruzando el Guaviare, dejando a los enfermos en la Fragua. Hutton encontró esta ciudad, de la cual no tenía ni una casa en Oro, sin embargo sus habitantes le comentaron que aquella ciudad que busca era la capital del territorio de sus vecinos, la tierra de los Omaguas. Utre fue guiado por los indígenas hasta este lugar, al cual, creyendo haber encontrado el Dorado, intento capturar a algún indígena que le diera noticias de esta ciudad, pero fue atacado y herido, por lo que después de esto vio que “los indios omeguas que en su alcance habían salido” atacó sin pensarlo, pero fue rechazado y herido por los Omaguas, perdiendo algunos hombres; Después de rechazar el ataque indígena, el cacique de Macatoa, quien lo había acompañado hasta Omagua, le sugirió que si traía más hombres podría ganarle a los indígenas y así disfrutar de las riquezas de la ciudad. Decidió dirigirse a Coro para conseguir más soldados con el fin de luchar nuevamente, pues creía que si había una gran resistencia era debido a la riqueza de la ciudad, pero en su paso por la Fragua recibió la noticia de que Juan de Carvajal, un español rebelde, había usurpado el poder del Coro, siendo así adopto algunas medidas para su retorno, pero fue capturado y hecho prisionero por Carvajal, siendo decapitado en 1545(Rausch, 1994:56). La ayuda que recibió Hutton por parte del cacique de Macatoa se debe posiblemente a la rivalidad que tenía con el pueblo de Omagua, quizás intento aprovechar la fuerza combativa Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_7yvsIykodJ0/ TLKO7xWCecI/AAAAAAAAAME/0Q9zWzquZ-Y/s1600/ Llegada+de+Col%C3%B3n+a+Am%C3%A9rica.jpg de los españoles para destruir a sus enemigos. Hernán Pérez de Quesada, hermano del conquistador de las tierras de los chibchas, motivado por Montalvo, decide ingresar en los Llanos en busca del Dorado, con una de las expediciones más grandes que pudieran pasar por estas tierras, compuestas por 430 soldados, que andaban a pie y a caballo, muchos de los cuales habían sido parte de las filas de Jiménez de Quesada, también traía consigo 8000 indígenas quienes eran cargueros y ayudantes de las tropas. Su travesía la inició desde Tunja donde bajo a los Llano, donde fundaron la primera ciudad del Casanare, Santiago de las Atalayas: “(…) para recordar que el día de aquel santo avistaron los exploradores desde una alta cumbre las llanuras, cuyo aspecto a lo lejos es como el del océano. Al pie de la cordillera se fundó la ciudad, y el nombre de Atalayas se le aplico para conmemorar el fin que llevaba los expedicionarios que era atalayar y descubrir El Dorado.” (Gómez, Barona y Domínguez, 2000:76). Después de avanzar y cruzar el rio Meta, Pérez llegaría a Nuestra señora de la Fragua, donde descanso más de 2 semanas, y luego continuo su viaje siguiendo la misma ruta que Speier, viajando hacia el sur en dirección al Guaviare, donde murieron todos sus caballos, por lo que su tropa debió seguir a pie, allí también sufrió los constantes ataques de los indígenas. Un año después de su salida, derrotado Pérez decidió buscar una ruta hacia Santa fe junto con sus pocos soldados sobrevivientes: “Quesada después de haber pasado el Ariari penetro en las selvas del Airico, paso el Papamene, que debe ser el Guayabero, y fue a dar a Mocoa, alimentándose con los caballos: de allí siguió a Sebondoy, donde supo que atravesando la cordillera podía llegar a Pasto. Falto ya de ánimo y sin esperanza, abandono su temeraria empresa y se dirigió a Pasto: Luego por Popayán se encamino a Santa Fe, donde llego al cabo de un año de continua y desgraciada peregrinación, y con menos de 100 hombres en muy mal estado.” (Gómez, Barona y Domínguez, 2000:76). Pérez muere finalmente en un viaje en barco rumbo a Cartagena, producto de un rayo que golpeo su barco en el Magdalena. Todas estas expediciones trajeron consigo ruinas a las poblaciones indígenas de los llanos, en especial a la población Guayupe, ya que los españoles ingresaron con tanto afán por el oro y en su camino utilizaban a los indígenas como esclavos o agotaban sus recursos de alimentos: “(...) donde comúnmente los españoles solían llamar el pueblo de Nuestra Señora, paresciole tierra de buena disposición para tener minas de oro y en ella había cantidad de naturales, aunque no muchos, los cuales vinieron a ser menos, porque como todas las compañías de españoles que oro salían antiguamente a descubrir y venían bajando la sierra iban a parar a descansar en esta provincia de los Guayupes y pueblo de Nuestra Señora y en aquel tiempo se hacían esclavos los indios, y además de esto no tenían cuasi por escrúpulo matar, ni maltratar, ni castigar, ni cargar, ni saber de sus naturales los indios, fueron estos pobres Guayupes muy arruinados y destruidos así de sus personas, mujeres e hijos como de sus casas y haciendas(…) y toda esta gente(los españoles) se sustentaba en tiempo que en esta provincia de los Guayupes esta de lo que los míseros indios tenían para su sustento y cada cual de estos capitanes y de sus soldados procuraron haber y tomar los indios que podrían de esta provincia y nación para que les sirviesen; pues gente tan combatida fue y tan salteada y llevada en cautiverio, imposible es que quedase mucha de ella, porque considerados los daños que en aquellos tiempos se hacían en los indios tan libre y atrevidamente, es imposible que estos Guayupes, habiendo estado en ellos las compañías de gentes que se ha referido, no dejase de ser tan atribulados y destrozado cuanto he significado y mucho más” (Aguado, 1930:117,118). La leyenda del dorado no solo atrajo alemanes y españoles a los llanos orientales, también en Inglaterra se escucharon de los relatos del Dorado y el Orinoco, algunos ingleses intentaron probar suerte como Monsieur Ralego quien entro por el Orinoco con su propia armada hacia el 1545, donde solo obtuvo perdidas y desgracias. Al año siguiente, otro ingles intento probar la misma suerte, llamado Keymisco, aunque este tan solo navego por las bocas del Orinoco hasta la Guayana, pero temió por las pérdidas abandonando la expedición sin honra y sin dinero (Gumilla, 1745:55) En 1555, ingresó a los llanos orientales, Juan de Avellaneda, quien ya había acompañado a Federmánn, partió con 25 hombres desde Santa fe hasta las tierras de los Guayupes en busca de Oro. Estando allí encontró yacimientos auríferos en las orillas del rio Ariari, gracias a esto la Audiencia Real le otorgo permiso para fundar una población, además de enviarle refuerzos y abastecimientos para que continuara con su expedición. Avellaneda fundo San Juan de los Llanos en 1556 en una región aledaña al rio Ariari, pero debido a constantes inundaciones debió trasladar la población a las estribaciones de las cordilleras, pero finalmente la ubicaría en el sitio donde Federmánn había fundado Nuestra Señora de la Fragua. Con 60 años, Gonzalo Jiménez de Quesada, ignorando lo sucedido a su hermano Hernán, decide realizar la expedición más cara de todas las que se habían dado en busca del Dorado, saldría desde Santa fe con 300 hombres y algunas mujeres, 1500 indígenas, sobretodo chibchas, mas de mil caballos 600 vacas y 800 cerdos (Mejía, 1998:223) además de un suministro de 13000 pesos oro. Jiménez llego a San Juan de Llanos y de allí siguió hacia sur, sufriendo las molestias de la vegetación y de los zancudos, llego a las confluencias del rio Guaviare y Orinoco, donde sus hombres se negaron a continuar, producto de llevar más de un año sin poder encontrar oro, perlas o algún objeto de valor. Jiménez derrotado decide retornar a Santa fe, donde llega en 1572 con tan solo 25 hombres, 4 indígenas y dieciocho caballos (Rausch, 1994:59). Pero con esta derrota Jiménez de Quesada no es avergonzado, sino queda percibido como un valiente, y por su alto costo a esta expedición, se le otorga la gobernación del Dorado. Por esto y después de esta derrota aun decide creer en la existencia del dorado, por lo que deja en su herencia a don Antonio Berrio la continuación de las expediciones en busca de este reino: "Declaro por mi sucesor en la segunda vida de la dicha gobernación de Eldorado al capitán Antonio de Berrío, marido de Doña María (de Oruña), mi sobrina, o si él fuese muerto, a su hijo mayor (Fernando), y asilo suplico a su majestad lo conforme a la merced que me hizo de ello"(Arciniegas, 1988). Antonio Berrio le corresponde emprender la última expedición hacia los llanos desde los Andes. En enero de 1585, emprende un viaje hasta la desembocadura del Orinoco, creyendo que el reino se encuentra por allí, al no encontrar nada, viajo por entre los ríos Meta y Vichada, regreso a Tunja creyendo que El Dorado estaba ubicado en algún paraje de las montañas. Su primera expedición tuvo una marca importante, fue la que menos baja tuvo (8 bajas) y menos tiempo duro (diecisiete meses). Tuvo dos expediciones más: “Berrio hizo otros dos intentos. Entre 1584 y 1587 exploró la sierra Mapicha, abandonando la empresa cuando un capitán se amotinó. En 1590, reemprendió la aventura, esta vez con poderes más amplios como el gobernador reconocido oficialmente de El Dorado y Guayana. En sus exploraciones de los ríos Orinoco y Caroní, fundó a Santo Tomé de Guayana y a San José de Oruña, en Trinidad. Confiaba en que partiendo de esta isla, podría penetrar tierra adentro en la Guayana; empero, en 1595 cayó prisionero de Walter Raleigh muriendo poco tiempo después y trasladando al ingles la tarea de seguir adelante con la búsqueda en la región norte de América del Sur.”(Rausch, 1994:60). Con la muerte de Antonio, le quedaría el legado a su hijo Fernando de Berrío, quien haría las expediciones por las mismas rutas que hubiera pasado su padre. Se dice que fue el primer occidental en observar el Salto del Ángel, ubicado en el macizo de Guayana. Sus expediciones le cobraron fuertes pérdidas económicas. Con la muerte de Fernando se acabarían las expediciones en busca del Dorado, ya que los europeos empezarían a dudar sobre la existencia de este mítico lugar al cual nunca nadie llegó, “exploraron las llanuras en todas las direcciones, navegaron las traicioneras aguas de sus ríos, combatieron contra los indígenas y soportaron penalidades sin cuento, y aun así, no pudieron hallar el mítico reino” (Rausch, 1994:61). Con el final del siglo XVI se terminarían estas expediciones y las pocas ciudades fundadas tendrían un declinamiento, otras desaparecerían, la tarea para el poblamiento y colonización quedaría en manos de los misioneros entre los siglos XVII y XVIII. Mapa donde se señala las rutas de los expedicionarios en busca del Dorado entre 1531-1584 Fuente: Jane M. Rausch, Una Frontera de la Sabana Tropical. Los Llanos de Colombia 1531-1831. “LAS MISIONES RELIGIOSAS” La Evangelización en Los Llanos Orientales Con las frustraciones de no poder conseguir el famoso Dorado, los expedicionarios deciden abandonar la idea de explorar los Llanos, dejando en el olvido aquellas ciudades que se habían fundado en las rutas de las expediciones. Desde las expediciones del Dorado, la relación entre Europeos e Indígenas se torno en violencia por parte del primero hacia los segundos, esto llevo a que algunos pueblos (ya sedentarios) abandonaran sus pueblos y se internara “llano adentro” lo que también afecto a aquellos pueblos que vivían en estas zonas, llevando a cada pueblo a desplazarse más de sus lugares de hábitat y a llevar a guerras entre poblaciones indígenas. El repartimiento de los indígenas en los llanos para los llamados “encomenderos”, fue muy escaso, “en virtud de las dificultades que estos encontraron para “poner en policía” a sus encomendados y en razón de causas estructurales relacionadas con la forma de ocupación del espacio y el aprovechamiento tradicional de los recursos de la región, por parte de los indígenas” (Gómez, 1991:17). La conquista y reducción de los indígenas de los llanos fue muy complicada y costosa, pues generalmente para acerca a estos grupos se les daban regalos (espejos, herramientas, etc.) pero estos al obtener los objetos huían. En el siglo XVII, los españoles se preocuparon por colonizar las regiones más importantes para la economía, además de proteger las ubicaciones geográficas vitales como el puerto de Cartagena, en tal situación dejaron a cargo de las misiones religiosas la colonización de los territorios de los Llanos de la Nueva Granada y de la Capitanía de Venezuela. Los misioneros de La compañía de Jesús, fueron los principales promotores de la colonización y cristianización de estas tierras, en menor grado lo fueron los Franciscanos y Agustinianos. Los Jesuitas ingresaron a la Nueva Granada hacia 1589. En el inicio de sus misiones, al no funcionar la estrategia de “los regalos”, los misioneros permitían que se dieran cazas a estos “barbaros” lo que implicó la destrucción y muerte de aquellos que resistían (Gómez, 1978:118). Los Jesuitas siempre tuvieron la mira de poblar desde el Casanare hasta el Orinoco, controlar además este rio, pues por este podrían recibir las mercancías enviadas para las reducciones, por esto intentaron crear poblaciones en las bocas del Orinoco, fallando en dos comisiones enviadas en 1666. Los Jesuitas iniciaron sus labores misioneras en Casanare a finales del siglo XVI, pero en 1628 el Arzobispo don Julián Cortázar despojo la autoridad de los Jesuitas y sus misiones en Chita y Casanare debieron ser abandonadas (Gómez, 1984). En abril de 1659, los Jesuitas entraron por segunda vez al Casanare, el cual fue explorado por los padres Bartolomé Pérez y Francisco Álvarez, quienes recomendaron reiniciar las labores abandonadas años atrás; así se reanudaron las misiones desde el Pauto: “Fue allí donde, en 1661, el padre Antonio de Monteverde, vicario y superior de las misiones, estableció su ministerio, en tanto otros jesuitas se encargaban de atender a los jiraras en Tame, los Achaguas en San Salvador de Casanare, y los tunebos en Paute. Otras tres reducciones que los jesuitas comenzaron a establecer Macaguane, San Ignacio y San Joaquín de Atanare se malograron, asoladas por la viruela y la hostilidad de los Guahibos, aunque en 1676 se fundó de nuevo la población Macaguane”(Rausch, 1994:117) Uno de los Jesuitas que más popularidad tuvo como misionero y uno de los más importantes de la compañía fue el padre Juan Rivero, quien estuvo en las misiones de los llanos desde 1720. Nacido en “Miraflores de la Sierra”, en el reino de Toledo el 15 de Agosto de 1681, “Dios le llamó a ser Medico espiritual de los inválidos gentilísimos de la América (dice inválidos; porque si el remedio no se les entra por sus puertas, ellos no lo buscaran)”(Gumilla, 1970:28) participo en las misiones de Macaguane y del rio Meta, estableció la reducción de San Francisco de Regis, compuesta de indígenas Achaguas, la reducción de San Miguel, de indígenas Salivas y la de la Santísima Trinidad de Indios de gentes Guahibos y Chiricoas.(Gumilla, 1970:41). Rivero escribió “Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta” escrito comparable al de Federmánn, pero el cual tiene mayores datos etnográficos sobre los pueblos que habitaban en los llanos del Casanare y en las orillas de los ríos Meta y Orinoco, escrita en el año de 1736, relata todo el proceso en el cual se llevaron las reducciones desde su llegada a la Nueva Granada en los llanos del Casanare y Meta. Juan Rivero, desde muy joven sintió su deber de misionero, por lo cual viajó con la compañía hacia el Nuevo Mundo, en donde entró al Nuevo Reino de Granada y de allí se puso en marcha en el mes de diciembre de 1720 hacia el Casanare, “lleno de entusiasmo y de fe “. Lo primero que procuro realizar Rivero fue aprender los idiomas de los indígenas, indispensable para la evangelización de los “gentiles”, por lo que en menos de un año aprendió tres de estos, el Airico, el Betoye y el Achagua. Después de aprender estos primeros idiomas, escribió varios sermones en estas lenguas, además de pláticas doctrinales, para que se extendieran por los pueblos indígenas y facilitar su evangelización. Igualmente aprendió el Saliva, Guahibos y “Chivura”. Generalmente los misioneros concebían que fuera mejor predicar el evangelio en la lengua natural de aquellos “gentiles”, pues era más fácil aprender el misionero tal lengua que los indígenas aprendieran el español. Su obra, no solo se extiende en dar datos etnográficos de aquellos pueblos, también su autor nos deja ver su opinión, no solo de estos pueblos, sino también del territorio, la fauna y los climas de este. Juan Rivero, al igual que Gumilla y varios cronistas, misioneros o no, describen a la extensa llanura como “un mar de tierra”: “La esplendidez y la magnificencia de los Llanos no puede comprenderse sino viéndolos. La pluma es impotente, las palabras y las frases son inadecuadas, y todas las descripciones demasiado pálidas para dar a conocer este inmenso territorio que, semejante a la mar en calma, se extienden hasta donde la vista no alcanza, y confunde sus límites con la bóveda azulada en el horizonte.” (Rivero, 1956:1) Sobre sus habitantes, los considera hombres “barbaros” que se alojan sobre los ríos, quienes no tienen leyes y no conocen a su creador, que viven como bestias privados de la razón, disfrutando de los recursos de la tierra. Rivero describe a la región, sin decirlo, un paraíso terrenal, en donde “ostento Dios lo grande de su sabiduría y lo admirable de su divina Providencia” (Rivero, 1956:3). Para el misionero, si no fuera por los variados recursos de la región, “tantos barbaros” no hubieran podido sobrevivir pues no eran “nada aplicados al trabajo”. También admira los innumerables ríos que recorren la región, y los cuales abastecen diferentes clases de peces. Sobre la fauna de la región, Rivero destaca las incontables especies y variedades de animales de la región, para el misionero, en los llanos Dios “ostento como soberano artífice la sabiduría de su arte”. Rivero menciona animales como los “osos, leones bastardos”, además del armadillo, al cual menciona es muy particular y al que los españoles han admirado debido a sus “varias piezas movibles como las mallas de un peto, sirviéndole de espaldar su misma concha, y de rodela dos piezas que se abren”. Sin embargo, Rivero también se refiere a un animal “tan vil esté”, del cual menciona el nombre como Mapurito, lo describe como un animal bello de piel pero repugnante en su “hediondez” parecido al ratón, y que utiliza como arma “el aire corrompido que deposita en sus entrañas”. “Así como el autor del universo crió muchas cosas en este mundo que testifican su misericordia, así también crio otras que recuerdan su justicia.”(Rivero, 1956:11). Finalmente menciona un animal del cual no dice su nombre y que según él, es extraño tanto para los indígenas como para los españoles: “Es el salvaje, tan parecido en todo a una criatura racional, que visto desde lejos apenas se puede distinguir si es bruto o algún indio de los que sale a cazar. Tiene tanta semejanza con el hombre, que la cabeza, pies y manos, y el modo de caminar, pone en confusión a muchos sobre la naturaleza de la especie. Esta es la razón por la cual han tenido entre si los de la nación Betoya muchas y largas discusiones sobre la naturaleza de este bruto, porque como lo ven por una parte que tiene figura humana y, por otra que guarda tanto silencio, se quiebran las cabezas y disputan por averiguar la razón y el por qué de tan continuado callar.” (Rivero, 1956:15). En cuanto a las diferentes “naciones y gentíos” que habitaban en los Llanos neogranadinos, Rivero comenta que son “como arenas, poblaban las riberas de los ríos, y como los astros las serranías y las montañas de esta dilatada provincia”. Son tantos los habitantes para Rivero, que dice son suficientes para satisfacer a la Compañía en la salvación de estos, aunque se refiere a la destrucción de gran parte de esta población a causa de los conquistadores: “(…) si las estorciones y tiranías que se han ejecutado por muchos años sobre tan miserable gente, no hubieran despoblado en gran parte estos Llanos, ahuyentando a sus habitadores, hasta lo más retirado del mundo, en donde se han escondido como fieras para verse libres de tan injusta servidumbre.” (Rivero, 1956:17) Rivero menciona las “tantas y diversas naciones” del Meta y del Casanare, además de mencionar un pueblo que muchos conquistadores creyeron haber encontrado, las Amazonas, un pueblo gobernado y habitado por solo mujeres guerreras, según Rivero, la tradición de los antiguos Achaguas mencionaban la existencia de este reino. Otros indígenas mencionaban, según nos cuenta Rivero, que había un reino que se encontraba entre los ríos Meta y Orinoco, una ciudad grande donde habitaban mujeres guerreras, que utilizaban el arco y la macana, quienes atacaban constantemente a las demás naciones indígenas. Juan Rivero no refuta estas afirmaciones, al contrario analiza que las amazonas provenían de Scitia, y cuando sus esposos fueron vencidos aprendieron a combatir y se desplegaron por África, Francia y al nuevo Mundo. Rivero relaciona todos los diferentes procesos que sufrieron los grupos indígenas cuando llegaron los conquistadores, describiendo la esclavización a la que fueron sometidos los Achaguas y su venta por todo el reino de Nueva Granada, además de los uso de servidumbre que fueron sometidos. Durante la cristianización de los indígenas, los caribes se resistieron a estas, atacaban a los misioneros y destruyeron varios pueblos de reducción de indígenas, como la reducción de San Francisco de Rengis que fue quemada y sus indígenas, la mayoría otomacos y yaruros, fueron muertos hacia 1740. La rebeldía de los caribes era apoyada por los holandeses, quienes les vendían armas a cambio de esclavos: “Los holandeses tienen sus colonias, no muy separadas de las bocas del rio Orinoco: no muy separadas de las bocas del río Orinoco: no poseen este pero por tierra se pueden comunicar con los indios: entre estos, los holandeses, poco cuidadosos en los puntos de religión(…)han hecho sus paces y amistades con los indios caribes, comercian con ellos, comprándoles y trocándoles cantidades gruesas de aceite maría, y de achote; y estos géneros y esclavos los cambian por armas, y por los pactos que gustosamente hacen los holandeses de adiestrarlos en la guerra(…)”(Cassani, 1741:136). Rivero describe la alianza que tenían los indígenas Caribes no solo con los holandeses sino también con ingleses y franceses: “Tienen los holandeses e ingleses, y también los franceses, algunas fortificaciones, en especial en los ríos Essequivo, Berbío, Mirare, y Guarabiche, y tienen trabada amistad con los indios caribes, araucas, tibibitives y chaguanes, naciones populosísimas y de extraño valor y esfuerzo, aunque los mas de ellos son inconstantes y traidores, y casi de tan poca fe humana como divina;(…)”(Rivero, 1956:2) Hacia 1720 se iniciaron la cristianización de los Betoyes, durante los cuales se fundaron diez pueblo: “Son los pueblos en los presentes diez; los cincos que son el de Pauto, Casanare, Tame, Macaguane, y Paute, los ha administrado y cultivado la compañía estos años antecedentes (…) con grandes trabajos fue reduciéndolos y fundo los cuatro pueblos todos de indios sacados de la gentilidad y reducidos a unión y vida política, y en lo presente cristianos tributarios a la real Corona. Fue su número muy crecido, pero con epidemias generales que padecen en aquellos sitios se ha minorado, por ser el temperamento cálido. Los que hoy se hallan cristianizados y doctrinados son en el pueblo de Pauto trescientos y treinta y tres. En el Casanare, cuatrocientos y cincuenta y cuatro. En el de Tame mil trescientos y setenta y dos. En el de Macaguane, ochocientos y cincuenta y ocho. En el de Patute doscientos y ocho.” (Gumilla, 1970:192). Juan Rivero murió el 15 de Agosto de 1736, y a diferencia de los conquistadores, él y muchos otros misioneros creyeron haber llegado al “El Dorado” a un paraíso terrenal, donde admiraban la belleza del territorio y la cantidad de “gentiles” a los cuales debían convertir y “defender el rebaño que les encomendó Dios contra la tiranía de los lobos” (Rivero, 1956:22) Otro jesuita muy reconocido fue el misionero Joseph Gumilla, quien llego a la Nueva Granada a principios del siglo XVIII, fu el superior de los jesuitas entre 1723-30, redujo indígenas Betoyes en San Ignacio de los Betoyes, en la ribera oriental del Casanare, esta fue la última reducción practicada en el Casanare(Rausch, 1994:119) también viajo a través del Orinoco hacia Guayana y a Trinidad, por esta ruta fundo a Concepción de los Guaiquires, a San José de los Mapoyes, a Santa Teresa de Tabage y a Nuestra Señora de los Ángeles, estas fundaciones las hizo con el fin de hacerse con el control de rio Orinoco. Gumilla al igual que Juan Rivero, fue uno de los más importante misioneros de la Compañía de Jesús. Nacido en 1686 en la localidad valenciana de Cárcer, se inicio desde muy joven en la Compañía Joseph Gumilla de Jesús, viajó a los dieciocho años al Nuevo Fuente: http://www.bbaw.de/forschung/avh Mundo, y en 1715 termino sus estudios en Santa Fe /orinoco/texte/texte_images/link5a/02.jpg de Bogotá, y entró como misionero de la compañía para los Llanos, en las que estuvo hasta 1738, pero volvería a estas en 1750 en las que duró hasta su muerte. Su obra “El Orinoco Ilustrado y Defendido. Historia natural, civil y geographica de este gran rio y sus caudalosas vertientes”, publicada en Madrid (la primera y segunda edición en 1741 y 1745 respectivamente, esta segunda revisada, ampliada y dividida en dos partes por el mismo autor, impresas ambas ediciones por Manuel Fernández, impresor del Supremo Consejo de la Inquisición y de la Reverenda Cámara Apostólica) es un escrito, al igual que los de Rivero y de Federmánn, un escrito etnográfico, este más completo que el de Rivero, donde se relacionan a las “gentes”, sus costumbres y la naturaleza de la región por donde se extendía la cuenca del Orinoco en los Llanos de la Nueva Granada, su extensión es mayor, y mientras Rivero hace unas descripciones, son las de Gumilla más completa y sus opiniones mayores, en las que trata de explicar cada incógnita desde el origen de aquellas gentes y de porque no eran “visibles” las historias de la biblia, hasta el del porque del color de su cuerpo. Su propósito no era escribir una historia, su idea era mostrar para los europeos las curiosas costumbres del “otro”, del bárbaro, del indígena, de los habitantes del nuevo Mundo, que tan llamativas se habían vuelto pero que solo se rumoreaban, su punto es escribir lo concerniente a los pueblos del Orinoco, generalmente de los Llanos Neogranadinos y de la Capitanía de Venezuela. Es indispensable conocer su obra para entender no solo su pensamiento, sino el de gran parte de la Compañía de Jesús, por será bueno que conozcamos algunos de sus puntos más importantes. En esta, Gumilla da a entender la gran admiración y amor que tiene por la región, en especial por el Rio Orinoco, para él un rio tan formidable y grande, al cual considera un “Mar Dulce”, tanto así, que en varios momentos es recurrente que menciona la idea que tenia Colón al ver el delta del rio, quien cree que este es uno de los cuatros ríos que salen del Edén, del paraíso terrenal, “y si de allí del paraíso no sale, parece aun mayor maravilla, porque no creo que sepa (dice Colón) en el mundo de rio tan grande y tan fondo”(Colón, 1982:218). Su escrito inicia con un pequeño recuento historial de las noticias que se tuvieron sobre el Orinoco desde Colón y se refiere a algunas de las expediciones que se realizaron en busca de “El Dorado” en la que “ciega los ojos(a los españoles) el amor a las riquezas para que no se vean los peligros.” Después de su pequeño recuento, Gumilla realiza varias descripciones concernientes al gran rio, al cual señala que es tan grande producto de los muchos afluentes que lo alimentan y los cuales, para Gumilla, son “muchos y soberbios” ríos como “el Apure, el Meta, el Bichada y el Guabiare” todos “ríos tributarios del Orinoco”. También subraya el tiempo y la forma como se crece y mengua, lo que para él lo convierte en el rio más grande y que puede estar entre los más importantes del nuevo Mundo, junto con el Marañón. Gumilla a diferencia de Aguado, si puede distinguir al Orinoco del Marañón, el cual es muy confundido por Aguado, sobretodo en la exploraciones que se dieron en Venezuela. Después de su descripción del río, inicia la descripción que más tiempo le toma a su obra, la descripción sobre los pueblos nativos de la región, sus costumbres y prácticas, su ideología, etc.… Para Gumilla: El indio en general (…) es ciertamente hombre; pero su falta de cultivo le ha desfigurado tanto lo racional, que en el sentido moral me atrevo a decir que el indio bárbaro y silvestre es un monstruo nunca visto, que tiene cabeza de ignorancia, corazón de ingratitud, pecho de inconstancia, espalda de pereza, pies de miedo y su vientre para beber y su inclinación a embriagarse son dos abismos sin fin.” (Gumilla, 1745:103) Como vemos, su concepción acerca del indígena que vivía en las regiones del Orinoco no variaba mucho según la época, aunque acepta que los indígenas son “son gente”, sus percepciones son despectivas y demasiado etnocentricas. Gumilla cree que solo la evangelización puede salvar aquellas “pobres almas”, lo cual, para él es a veces complicada debido a la “ingratitud y la pereza por el bien” de los indígenas, además del miedo que tienen hacia el occidental debido a los primeros contactos con los conquistadores. Su crítica hacia estos va dirigida principalmente a los hombres, a los que considera “afeminados” y perezosos, según él, porque la mujer es quien cultiva el campo y cocina mientras el hombre flecha “dos o tres peces o algún animal de monte(…) y después de beber chicha(…) hasta no poder mas, duerme a su gusto“. Él cree que solo los misioneros con fuerza y paciencia puede hacer que prevalezca finalmente Dios, y que así se formen “bellísimas poblaciones” (se forme “gente”). Gumilla cree que esta pereza hacia el bien y la ingratitud de los indígenas es debido al “demonio, porque se le escapan aquellas almas”. Gumilla cree que los indígenas del Orinoco no tienen gobierno civil y por tanto leyes, por lo que viven como bestias, a diferencia de los pueblos del Perú y Mesoamérica, quienes tienen un “estado” avanzado a diferencia de los del Orinoco y Amazonas. El misionero investigó acerca de lo que ellos pensaban sobre su origen y lo que encontró fue que: “La mayor parte de aquellas gentes no tienen que responder cuando les preguntamos por sus antepasados; no se levantan sus pensamientos un dedo arriba de la tierra; no tienen otra idea que la de las bestias, que es comer, beber, multiplicarse y resguardarse de lo que aprehenden como dañoso y perjudicial. Esta y no otra es la vida de aquellos hombres silvestres.” (Gumilla, 1745:108) De los que le comentan sus orígenes, Gumilla menciona a los Caribes, que según él, lo único que dicen es [Ana cariná rote] “nosotros solamente somos gente” [Amucón paporóro itóto nantó] “Todas las demás gentes son esclavos nuestros” y por esto es su altivez y arrogancia contra los demás pueblos a quienes azotan, según el misionero, con tiranía y desprecio convirtiéndolos en sus esclavos, argumento muy parecido al de los españoles, quienes en los inicios de la conquista consideraban que los indígenas no tenían alma, no eran racionales y por tanto se podían esclavizar, dominar al “otro” que es “inferior” a “nosotros”. Lo que hace más aun interesante su obra es la forma como transcribe lo desconocido conforme a sus esquemas, en este caso, usa la biblia para poder asimilar y comprender (y de paso compensar la cuestión que algunos tenían, después de la conquista, sobre la inexistencia de los habitantes americanos en la biblia) el origen de estas poblaciones y sus costumbres: “Digo lo primero que los indios son hijos de Cam, segundo hijo de Noé (…) A este modo a Cam y a sus hijos les cupo la Arabia, el Egipto y el resto de África; y algunos de sus nietos y bisnietos, arrebatados sus barcos de la furia de los vientos (…) desde Cabo Verde pasaron al cabo más avanzado de toda la América Meridional, que está en el Brasil y se llama Fernambuco.” (Gumilla, 1745:112) Y es por esto, dice Gumilla, que los indígenas americanos llevan “tacita y pacíficamente el vasallaje que deben y es razón den a nuestros católicos monarcas”. Desarrollando su idea acerca de que los indígenas serian descendientes de Cam, hijo de Noé, Gumilla se refiere a que los indígenas le son más serviciales a un “negro que a un europeo” y para esto recuerda la maldición que Noé puso a su hijo después que este se burlara de su padre al verlo desnudo: “que había de ser siervo y criado de los esclavos de sus hermanos.” De esta maldición también deduce que por esto los indígenas viven en la “desnudez” pues “aquella breve desnudez de Noé paso a moda de los mismos (indígenas), y a traje ordinario de no vestirse”, pero no solo considera a estos descendientes de Noé, también considera que tienen familiaridad con los judíos, pues practican la circuncisión y la poligamia, permitida antiguamente a los hebreos: La inconstancia, ingratitud, deslealtad, timidez, y otras propiedades que individua la sagrada escritura de aquel pueblo judaico, todas, toda una a una, las tengo observadas en los indios dichos, en unos mas, en otros menos; y así a mi modo de entender, unos descienden, otros tomaron los usos y ceremonias de los judíos de la dispersión de Salmanasar(…)(Gumilla, 1745:115) Hay que recordar que para 1492 los judíos fueron expulsados de España por no convertirse al cristianismo, lo que sería otra excusa para la evangelización de aquellos pueblos indígenas. En lo concerniente a la desnudez, pareciera que Gumilla nos quisiera decir que aquellas personas vivan en inocencia, pues al igual que Adán y Eva cuando consumen del fruto de la ciencia y descubren su desnudez, “al paso que van oyendo y percibiendo los misterios de nuestra santa fe, se les van aclarando los ojos interiores; caen en la cuenta de su desnudez”. Así como podríamos decir que al percibir la desnudez Adán y Eva, nació la cultura, ¿Gumilla nos querrá decir lo mismo? ¿El otro, el salvaje se convertirá en civilizado, en “culto”, en “gente”? Es posible que de forma consciente o de forma inconsciente Gumilla nos quiera dar esta idea. En su obra, Gumilla también describe los diferentes animales que se encuentran en las zonas del Orinoco y toma en especial a todos aquellos animales “venenosos”, en los que describe en un gran capítulo a las diferentes “culebras” de la zona, además Gumilla nos relaciona a la diversidad lingüística con las doce tribus de Israel, de lo que él cree diez de estas emigraron hacia América, además de, como es de esperar, cree que esta gran diversidad lingüística que se ve en América, es producto de la división que hizo Dios como castigo durante la construcción de la torre de Babel para confundirlos. Su obra se podría catalogar como muy completa para su fecha, además de un poco revolucionaria, dejando un poco de lado los relatos sobre los españoles en América y poniendo como tema principal “los usos y costumbres de los indios”; su nombre, el de “Ilustrado”, tiene así el fin, de “ilustrar” a Europa sobre las noticias que se tienen de América, en este caso de la región del Orinoco, tanto de la Capitanía de Venezuela como de la Nueva Granada. Con la expulsión de los Jesuitas (quienes controlaban que no llegaran nuevos colonos a los llanos), la explotación económica de algunos cultivos como el tabaco, y los llanos como zona de refugio, sería solo cuestión de tiempo que empezara a poblarse de los diferentes sectores sociales del reino, aumentando la población mestiza y alejando cada vez más a las poblaciones indígenas (principalmente a las del piedemonte o cercanas a ella), y creando a partir de varias de estas nuevas poblaciones, el folclor del “Llanero”. CONCLUSIONES El “descubrimiento” de América se desarrolla en los finales de una época marcada por la imaginación de las personas y el poder, en todos los sentidos, sometido por la iglesia católica; la falta de educación, y la poca preocupación por acceder a esta, la pervivencia de muchos mitos locales y universales, la creencia de lugares en donde las riquezas eran infinitas, el imaginario del edén, la percepción de creer que quien no fuera cristiano era pagano y por tanto un peligro para la “sociedad”, y muchos más factores fueron los que provocaron que cuando se “descubrió” un nuevo Mundo, se creyeran afirmar todas estas creencias mito-fantásticas. Al llegar al Nuevo Mundo, el europeo creyó ver sus sueños realizados, por ejemplo para Cristóbal Colon el haber encontrado el jardín del Edén; el Nuevo Mundo significo para Europa la esperanza, y no por nada después de Colon empezaron a llegar diferentes conquistadores en busca de sus sueños, la mayoría guiados por los parajes bíblicos que mencionaban lugares ricos en todos los sentidos como el paraíso terrenal, los templo y los tesoros de Salomón, una ciudad de Oro, como lo describe la biblia en el Apocalipsis, es la Nueva Jerusalén, vista por Juan y quien describe haber una calle de oro, el pensamiento religioso movió a que se construyeran estas ideas y los conquistadores adaptaron este dogma religioso a la geografía, plasmaron los lugares en el mapa, situándolos en el nuevo Mundo. Pero no solo fue la religión el factor para dar estas creencias: las fabulas, los mitos, las novelas caballerescas y épicas daban aliento a los conquistadores a buscar “Honor y Gloria”, a seguir sus sueños, a ir a ese mundo donde creían haber monstruos, sirenas, guerreras amazonas, hombres con cabeza de perro, pigmeos, ciclopes, etc. que ocultaban y protegían tesoros, esperando a ser descubiertos, y era esa creencia por el país de las antípodas, ese país inverso, un país que quedaba al otro lado del mundo, donde todo era inverso y por tal no habían hombres sino monstruos, por lo que llegaban en grandes cantidades y bien armados los europeos con el fin de luchar contra cualquier monstruo que les impidiera entrar en estas tierras de riquezas. Es el deseo por encontrar un lugar que dio paso a las exploraciones del Orinoco, y bien lo menciona Gumilla que no se daban cuenta que ya el reino de la Nueva Granada era un lugar de grandes riquezas, pero fue esa avaricia, del deseo que nudo la racionalidad y dejo solo a la imaginación ante los ojos del conquistador, que no creía mas sino en su imaginación, en sus sueños, y por esto a veces vemos como Colon, por ejemplo, el domingo 14 de Octubre 1498, solo dos días después de haber llegado a la isla el Salvador menciona que un viejo decía ”venid a ver los hombres que vinieron del cielo, traedles de comer y de bever”, este y otros más como cuando Quesada ingresa al reino Muisca deja entender que los españoles escuchaban lo que querían escuchar, veían lo que querían ver . Como dije antes América fue el sueño de Europa, y Europa se asentó en América. Todo lo nuevo lo consideramos que tiene esperanza, que puede ser un comenzar de cero, ¿no se escucha en la radio todos los fines de años canciones que dicen “año nuevo, vida nueva”? Son las concepciones sociales las que nos llevan a tener esos pensamientos sobre lo nuevo, además que creemos que todo final trae algo nuevo, que puede cambiar las cosas o reiniciarlas, por esto se llegó a creer que el nuevo Mundo significaba un final. En su búsqueda por aquel lugar que diera más, esa ciudad con calzada de oro, de innumerables riquezas en vez de ser encontrada, hizo perder a más de un conquistador, de cambiarlo completamente, pasar de ser el noble cristiano al bárbaro salvaje, es el salvaje para el español simplemente un reflejo en el agua, en el espejo de sí mismo, es su sombra, “su lado oscuro”, el que se descubre al ingresar al nuevo Mundo, a la selva, al lugar desconocido, donde pareciera que se invirtieran los papeles y donde también pareciera que no llegara la ley, como sucedió con Lope de Aguirre; pero es en nuestro escrito, el caso en el que este reflejo actúa cuando se da la obsesión por el dorado o por encontrar el Mar del sur, en fin por encontrar aquellos sueños que se creen reales como ocurrió con Diego de Ordaz y Nikolaus Federmánn, o Felipe de Utre y Hernán Pérez de Quesada o Alonso de Herrera. Y estos conquistadores a pesar de nunca llegar a lo deseado, nunca negaron la existencia de tal, se resistían a que este Nuevo Mundo no tuvieran lo que con tanta ansia deseaban, y solo muy pocos se dieron cuenta que todo era una ilusión. Es el contacto entre estos dos mundos, el uno el sueño del otro, que es de interés personal para la antropología, pues allí se diseña la frontera nosotros/ ellos-el otro, que ya se veía incluso desde las construcciones de las murallas defensivas y la marcación del territorio desde épocas remotas en el viejo mundo, es esta frontera donde separamos los conocido de lo desconocido, separar lo nuestro de lo otro es lo que permite a una sociedad darse el concepto de civilizado y poner a su antítesis, su contrario como salvaje, “incivilizado”, por ejemplo recordemos como llamaban los romanos a los extranjeros, “bárbaros”, de la misma forma como se referían los españoles a los nativos americanos: salvajes, bárbaros. Y mientras las sociedades consideren al otro como su antítesis, por tanto está violando sus reglas, las que cree considerar universales, y cree tener potestad para castigar a quien trascribe sus reglas y por tanto realizar una “justa guerra”, el “nosotros” (el civilizado) se cree superior y por tanto con derecho a dominar al “otro” (el salvaje) sin que tenga derecho alguno sino al de ser sometido. Un excelente ejemplo de esto nos lo muestra William Arens en su libro “El Mito del Canibalismo”, donde señala acertadamente que “la noción de canibalismo ha sido manipulada por legos y estudiosos de su utilización para justificar ideológicamente algunas formas muy reales de explotación humana” y esto no se queda en el papel, es visible como en la explotación cauchera que iniciaba a mediados del siglo XIX y en especial con inicios del XX cuando se fundó la Casa Arana, quien en cabeza de su fundador, Julio Cesar Arana, desarrolló un holocausto en el Amazonas con la explotación de las sociedades indígenas de la región. Lo mismo fue practicado durante la conquista de América, en la que los españoles sometieron a las sociedades indígenas, consideradas para ellos como bárbaros, salvajes. Esos conceptos se aliaban junto con el de bestias, “no gentes”, criaturas sin inteligencia, que como menciona Gumilla solo piensan en comer y reproducirse. Pero el “problema del otro”, no solo ocurre en la sociedad occidental, en todas las sociedades vemos esta división nosotros/ellos, como también lo menciona Gumilla en la sociedad Caribe quienes se consideran “gente” y los otros “no gente” por tanto esclavos, también nos lo menciona Arens en su libro cuando menciona que en el África, algunos consideran al Europeo como caníbal. Y es que como lo menciona Arens, se carece de una fuente de primera mano que haya estado en una práctica caníbal, esta práctica solo sirve para transmitir mensajes culturales claros señalando al otro, denigrarlo y bajar su grado posición, bajarlo para dominarlo. Es el miedo de las sociedades con lo desconocido que lo lleva a señalar, el miedo profundo al otro. Así como señalamos al otro, también lo queremos conocer, para dominarlo, es por esto que nace la antropología, como una ciencia colonialista que se preocupa por aprender del otro, por esto señalamos las obra de Nikolaus Federmánn, la de Juan Rivero y la de Joseph Gumilla, este ultimo superior a los anteriores en cuanto a datos. Federmánn realizó su expedición, la cual plasmo en su escrito, con el fin de conocer a los pueblos indígenas y su región, para así saber como “moverse” y con que contaba en sus próximas expediciones, su conocimiento era para fines propios y de su compañía, podemos deducir que el astuto conquistador alemán veía el poder del conocimiento como en un juego de ajedrez, mientras supiera los movimientos de su contrario, realizaría los suyos correctos, la frase que considero recordar recoge toda su idea: “Me encontraba entre gentes cuya amistad solo estaba segura mientras yo fuera fuerte y ellos débiles”. Juan Rivero realizó su obra con el fin, ya lo dice él en su prefacio, de dar las nuevas a Europa sobre sus misioneros, aunque describe a la región y a algunos pueblos indígenas, su obra se basa principalmente y con contenido mayor en los procesos que realizaron los misioneros para las reducciones de los pueblos indígenas y la evangelización de estos en el Casanare y Meta, además de ser un recuento de la historia de la misión jesuita en esta región. Pero Gumilla, su conocimiento fue más allá del básico, desde el saber “si entre aquellos barbaros se hallaba alguna noticia de Dios” hasta de “los óleos y unturas que casi generalmente usan”. Su obra va mas como ya dije, escribir las costumbres, “las cosas curiosas” de los nativos del Orinoco, pareciera que entre el conquistador y los dos misioneros, Gumilla fuera el más parecido a un etnógrafo, a un antropólogo, que succiona, consume cualquier conocimiento sobre estos grupos indígenas y los transcribe para enviarlos a Europa, destapa a los indígenas, al otro, que al ser desconocido por tanto es exótico, es por tanto su trabajo “El Orinoco Ilustrado” un trabajo completamente antropológico, pues así como nació esta ciencia con fines colonialistas, de conocer al otro, de canibalizarlo simbólicamente a través de los antropólogos, además de denigrarlo, de conceder sus prácticas como salvajes y bárbaras, así hace y lo plasma en su obra Joseph Gumilla. Las dinámicas que se desarrollaron en el descubrimiento, conquista y colonia de América, aun se pueden percibir: aun se considera a las sociedades indígenas de atrasada, salvajes, barbaros, no civilizados; aun se busca “El Dorado”, ya fuera el dorado blanco (cocaína o caucho), el negro (petróleo), el oro, aun se conserva la dominancia hacia el otro, el inferior. Estas dinámicas aunque varían en cuanto al pensamiento de cada época, parece que se quedaran latentes, pues ha pasado tan solo un siglo desde la Casa Arana, y no hace menos de medio siglo se han presentado casos de asesinatos a “salvajes que roban el ganado” como nos lo muestra Augusto Gómez en su libro Indios “Colonos y Conflictos” y aun hoy cuando hay resistencia de grupos indígenas contra las invasiones de sus territorios se les considera “bárbaro” que atentan contra una ley establecida, y aun hoy tenemos a los “otros” como objetos de estudio, con el que succionamos conocimientos y al igual que Gumilla, lo plasmamos en libros y artículos. Bibliografía: Aguado, Pedro de. 1930. “Recopilación Historial Resolutoria de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada de las Indias del Mar Océano. Tomo II. Madrid: Espasa Calpe Aguado, Pedro de. 1957. “Recopilación historial”. Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogotá: Imprenta Nacional Arens, William. 1981. “El mito del canibalismo. Antropología y Antropofagia”. México: Siglo XXI. BARONA BECERRA, Guido; Domínguez Camilo y Augusto Gómez. 2000. Geografía Física y Política, Vol. III Estado Boyacá, Tomo I, Territorio de Casanare. Bogotá: Fundación Puerto Rastrojo, COLCIENCIAS, COAMA, Unión Europea. Colón, Cristóbal. 1982. “Textos y documentos completos. Relaciones de viajes, cartas y memoriales”. Madrid: Alianza. Federmán, Nicolás. 1958. “Historia indiana”. Madrid: Aro. Friede, Juan. 1960. “Vida y viajes de Nicolás Federmán, conquistador, poblador y cofundador de Bogotá.” Bogotá: Libreria Buchholz. Gil, Juan. 1989. “Mitos y Utopías del descubrimiento: El dorado”. Madrid: Alianza Editorial. GÓMEZ, Augusto. 1984. “Los Llanos entre los años de 1600-1818”. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. GÓMEZ, Augusto. 1991 “Indios Colonos y Conflictos: Una historia regional de los Llanos Orientales, 1870-1970”, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá: Siglo XXI Editores. Gumilla, Joseph. 1745. “El Orinoco Ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geographica de este gran rio y sus caudalosas vertientes”. Madrid: M. Aguilar Editor. Gumilla, Joseph. 1970. “Escritos Varios”. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. MEJÍA, Mario. 1998. “Aventureros, Cronistas y Científicos en la Orinoquia”. En: Colombia Orinoco. Bogotá: Fondo para la protección del medio ambiente Jose Celestino Mutis. FEN-COLOMBIA, Páramo, Carlos. 2009. “Lope de Aguirre, o la vorágine de occidente. Selva, mito y racionalidad.” Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Pineda, Roberto. 2000. “Holocausto en el Amazonas. Una historia social de la casa Arana”. Bogotá: Planeta. Pineda, Roberto. 2004. “Repensar el país de los antípodas”. En: Boletín de Historia y Antigüedades. Academia Colombiana de Historia. Vol. XCI, Nro.827. Pp. 772-794. RAUSCH, Jane. 1994. “Una frontera de la sabana Tropical. Los Llanos de Colombia 15311831”. Bogotá: Colección Bibliográfica. Banco de la República. Rivero, Juan. 1956. “Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta”. Bogotá: Argra. Todorov, Tzvetan. 1998. “La conquista de América. El problema del otro”. México: Siglo XXI.