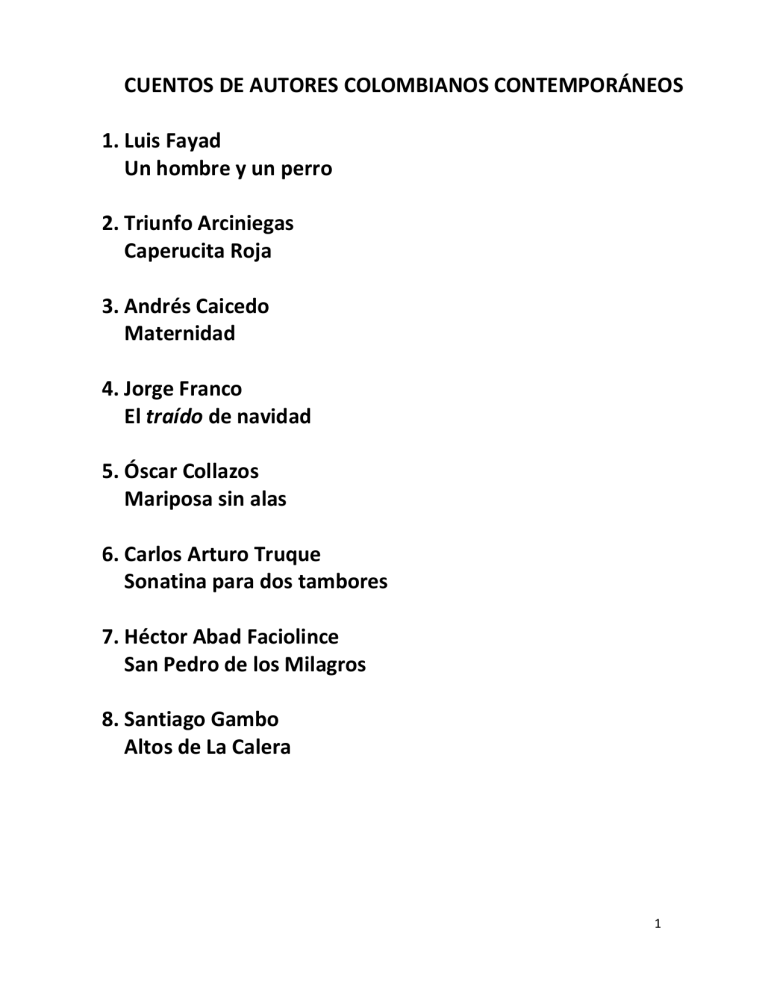

CUENTOS DE AUTORES COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS 1. Luis Fayad Un hombre y un perro 2. Triunfo Arciniegas Caperucita Roja 3. Andrés Caicedo Maternidad 4. Jorge Franco El traído de navidad 5. Óscar Collazos Mariposa sin alas 6. Carlos Arturo Truque Sonatina para dos tambores 7. Héctor Abad Faciolince San Pedro de los Milagros 8. Santiago Gambo Altos de La Calera 1 Un hombre y un perro Luis Fayad Luis Fayad nació en Bogotá en 1945. Durante los años escolares se desempeñó como guionista en teatro, televisión y radio. En los años 60 empezó a trabajar como periodista de contratos libres y de planta y a publicar cuentos y notas literarias en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Hizo cursos de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Literatura, periodismo y otras tareas relacionadas con el arte fueron sus ocupaciones hasta su viaje al exterior en 1975. En París continuó con sus ocupaciones, al lado de otras que le proporcionaban el sustento, mientras asistía a conferencias y hacía de oyente en cursos de literatura, arte e historia en universidades, escuelas superiores e institutos especializados. También ha vivido en España y en Estocolmo. En la actualidad vive en Berlín, Alemania, adonde fue invitado por el Programa Cultural de Berlín del DAAD durante un año. Se desempeña por cuenta propia como periodista, traductor del alemán al castellano y lector de su trabajo literario y conferencista en universidades y centros culturales. Publicaciones: Novela: Los parientes de Ester (1978), Compañeros de viaje, La caída de los puntos cardinales (2000), Testamento de un hombre de negocios (2004). Relato: La carta del futuro (1993), El regreso de los ecos (1993), Un espejo después (1995). Cuento: Los sonidos del fuego (1968), Olor de lluvia (1974), Una lección de la vida (1984). Leoncio camina por una tumultuosa calle de la ciudad. Lleva en la mano un periódico y una carpeta, y de la gabardina colgada del brazo puede deducirse que el atardecer está fresco, pues Leoncio no soporta el frío por leve que sea. Hace un minuto salió de la oficina, son las seis y un minuto, y se dirige al paradero del bus. Como toda la gente, camina en forma precipitada en un eterno y a veces vano intento para lograr sentarse. A pesar de ir pensando sólo en esto, advierte a su lado la presencia de un perro. Pero no lo tiene en cuenta y continúa dando grandes zancadas, acelerando cada vez más. Más adelante siente que el perro lo sigue y él lo espanta con la gabardina. El perro se detiene agachando la cabeza en un acto de sumisión. Leoncio no ha aflojado el paso y ni siquiera se acuerda del perro cuando llega al paradero. Se coloca en la fila y entonces siente que algo le roza el pantalón. El perro lo mira como si lo escrutara. Esta vez Leoncio lo examina: pequeño, magro, amarillento, el pelo se le ha caído casi en su totalidad y su cuerpo está cubierto de llagas. Leoncio reflexiona en que ahora se irá en el bus y el perro desaparecerá, y se pone a leer el periódico. La tranquilidad le dura apenas unos segundos. Las personas que esperan en la fila lo miran ahora con el mismo desprecio con que él mira al perro. A él no le importaría que creyeran que el perro le pertenece, y lo demuestra ocupándose otra vez del periódico, si el perro se quedara quieto. Pero el perro ha vuelto a rozarle el pantalón y parece tener intenciones de orinarse contra su pierna. Quizá dando una vuelta a la manzana, entre tanta gente, se despiste. Pero perdería mucho tiempo, el bus se le pasaría y tendría que esperar luego otros minutos que podrían convertirse en media hora. Es preferible y echa a andar rápido, seguido por el perro, procurando introducirse por donde haya más gente, hasta tal punto que el perro no pueda sospechar en qué lugar se encuentra. Después de dos cuadras sonríe con satisfacción: ha volteado la cabeza y el perro no se ve por ningún lado. Concluye su recorrido con paso menos rápido, se coloca en la fila del paradero, no ve caras familiares pues el bus ya ha pasado y tendrá que esperar otro, y extiende el periódico. Mientras lee al tiempo que piensa en la comida que lo espera, por tercera vez su pantalón es rozado y un peso se le instala 2 en la pierna. Antes de mirar sonríe, se dice que es sólo impresión, pero cuando ya ha mirado no puede menos de estrujar el periódico produciendo un estruendo que no asusta en lo mínimo al perro. Un hondo suspiro de indignación logra calmarlo por un momento, aunque su respiración se ve afectada. A los pocos minutos llega el bus. Leoncio sube y busca en vano un asiento desocupado. Aun cuando no se explica qué quiere el perro, que lo observa desde abajo, no se preocupa más y asido con una mano a la varilla de arriba pone los ojos en el periódico. La calle congestionada obliga al bus a avanzar lentamente, lo que no inquieta a Leoncio pues es soltero y con limitadas actividades. Levanta la cabeza para averiguar si han desocupado un asiento, pero, al contrario, el bus se ha llenado más. Tan distraído va que ni de esos detalles se da cuenta. Al volver al periódico su cara se llena de asombro acompañado de una leve exclamación: a la par del bus, mirando de vez en cuando para comprobar que Leoncio continúa en su sitio, corre el perro. Leoncio sólo logra tranquilizarse después de un rato. Entonces piensa que es algo sin importancia, cuando baje entrará veloz a su apartamento y terminará la persecución. Hasta el apartamento lo sigue el perro sin descuidarlo un momento y, lo que no puede explicarse Leoncio, logra colarse antes de cerrar la puerta. Leoncio vuelve a abrirla y trata de ahuyentarlo con la gabardina. En ese momento baja una señora de otro piso y le pregunta por lo que sucede, y él cierra sin dar respuesta. Se vuelve para ocuparse nuevamente del perro. Es el colmo, está acostado sobre la alfombra mirándolo con desparpajo. Leoncio lanza iracundo el periódico, la carpeta y la gabardina sobre una silla, va a la cocina, trae una escoba y se alista delante del perro. Éste continúa con los ojos despreocupados y elude los golpes con increíble maestría. Extenuado, Leoncio deja a un lado la escoba y se sienta. Por un momento piensa en llamar a la policía, pero considera absurdo no poder deshacerse solo de su adversario. Resuelve abrir la puerta, agarrarlo y botarlo con sus propias manos. Es inútil. Apenas va a cogerlo siente un asco profundo. Se pasea por la sala mientras el perro no cesa de mirarlo, inclusive divertido, y decide dejarlo ahí. Por la mañana lo perderá de alguna forma pues tendrá más ánimos. Sosegado se dirige a la despensa, saca dos huevos, pan, chocolate, de la nevera un pedazo de carne, y golpea fuerte contra la mesa: imposible comer con la presencia del monstruo. Con la carne en la mano cree tener la solución. La coloca afuera, a unos dos metros de la puerta, e invita al perro a comer. Apenas salga cerrará como un rayo. Pero su contrincante es precavido y no va más allá del marco de la puerta. No importa, se le puede dar una patada y sacarlo así, pero al intentarlo, el perro se ha apartado y el pie de Leoncio se estrella contra la pared. Cierra dando un portazo y con la cara llena de violencia se le abalanza para acabar de una vez. Pero Leoncio es prudente y se detiene pensando en las enfermedades que pueda contraer. El perro lo mira desdeñoso, impasible, burlón. Leoncio recorre la casa en busca de una solución, y luego de golpear las paredes y zapatear, coge la carpeta, saca unos papeles pues tiene que trabajar sobre un asunto inconcluso de la oficina, los lleva a la mesa y se concentra en ellos. Apenas ha anotado unos pocos números deja a un lado el esferográfico, se le acerca al perro y lo insulta, culpándolo de no poder cumplir su tarea. Sin dejar de dar voces va a su cuarto y trae una cobija, se detiene a unos tres pasos del perro, coge con cada mano una punta de la cobija y extiende los brazos, hace leve genuflexiones para tomar impulso, ruge, amaga aún más y se lanza en una hermosa plancha que infortunadamente termina en el piso con un golpe fuerte. Se levanta aullando, cogiéndose los labios por donde brotan algunas gotas de sangre, se pasa la lengua por los dientes y experimenta un roce extraño, áspero. Corre al baño y ante el espejo se examina la boca por dentro y por afuera y descubre que sus dos dientes superiores, blancos y relucientes, los más visibles y que no han necesitado intervención del 3 odontólogo, están quebrados. Siente ganas de llorar pero no llora. Con dificultad se quita la corbata, la deja caer al suelo, arranca dos botones de su camisa y tambaleante se dirige a la sala y se descuelga sobre una silla. Ahí podría quedarse hasta que amaneciera, dormir plácidamente, y seguro que lo haría sin interrupciones y soñaría historias agradables, pero eso sería perder la batalla, rendirse ante un enemigo tan despreciable. De un salto se levanta y queda rígido, enhiesto, con los ojos brillantes y la cara agresiva. Se despoja del saco, se remanga la camisa, examina decidido al perro y le grita te venceré, miserable. Y en ese momento se arrepiente de no haber comprado aquel revólver que le ofrecía su primo. Aunque ya no interesa pues de todos modos será el triunfador. Amenaza con el puño al perro y lucha por tranquilizarse: es necesario mientras intenta encontrar el arma propicia para salir victorioso. Piensa en un cuchillo pero lo considera ineficaz, el perro es muy ágil, lo comprobó con el ataque de la escoba, entonces hay que descartar los ataques directos. Comienza a impacientarse de nuevo, tras una hora en que no se le ocurre nada, cuando le viene a la mente, dibujado con notable nitidez, el veneno para las ratas. Lo busca ansioso y al encontrarlo lo mira como a un tesoro, sale y trae la carne, la riega escondido en su cuarto con sigilo porque puede darse cuenta el maldito, la coloca en un plato y vuelve a la sala. No ve al perro. Busca debajo de las sillas, hasta levantándolas varias veces, pero no está. Debajo de la mesa del comedor, inútil. Entre la cómoda, vacía. En el baño, desierto. En el cuarto, debajo de la cama y el escritorio, en vano. En la cocina, ni señas. Llega, en su afán, a inspeccionar la gaveta de los cubiertos. No deja sin recorrer y examinar minucioso hasta el último rincón gritando no huyas, no huyas. Decepcionado de sí mismo, ahora sí sollozando un poco, vuelve a arrojarse sobre el sillón, y va a meter la cara entre las manos, avergonzado por su fracaso, cuando ve que ha dejado la puerta abierta. Se recrimina, se ofende varias veces, y toma nuevamente la carne. Entonces, con el pedazo de carne en la mano, sale a la calle a buscar al perro por todas partes. Tomado del libro de cuentos Un espejo después (1995). 4 Caperucita Roja Triunfo Arciniegas Escritor colombiano, nacido en Málaga. Magíster en Literatura (Pontificia Universidad Javeriana) y Especialista en Traducción (Universidad de Pamplona). Antes maestro de herrería, zapatero, portero de discoteca, expendedor de una estación de gasolina, librero de fin de semana, maestro de escuela y profesor universitario, ahora se dedica a la escritura, la fotografía, la pintura y otras delicias. Obtuvo el VII Premio Enka de Literatura Infantil en 1989 con Las batallas de Rosalino, el Premio Comfamiliar del Atlántico en 1991 con Caperucita Roja y otras historias perversas, el Premio Nacional de Literatura de Colcultura en 1993 con La muchacha de Transilvania, el Premio Nacional de Dramaturgia para la Niñez en 1998 con Torcuato es un león viejo, el Premio de Literatura Infantil Parker en 2003 con La negra y el diablo y el Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán en 2007 con Mujeres muertas de amor. Autor recomendado por el Banco del Libro de Venezuela. Además, White Ravens 2014 por El niño gato. Premio Fundación Cuatro Gatos 2014 y Lista de honor IBBY 2016 por Letras robadas. Nominado al Premio Hans Christian Andersen 2018. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo, nunca se detuvieron a conversar conmigo, ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. Qué niña más graciosa. Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba los murciélagos del campanario. La última vez llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo, lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrecita, respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. —¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí era el lobo pero no feroz. Y sólo pretendía regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito, como por arte de magia. No esperaba que me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando, le dije: —Quiero regalarte una flor, niña linda. —¿Esa flor? No veo por qué. —Está llena de belleza —dije, lleno de emoción. 5 —No veo la belleza —dijo Caperucita—. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio. Tanto, que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. —Mira mi reguero de lágrimas. —¿Te caíste? —dijo—. Corre a un hospital. —No me caí. —Así parece porque no te veo las heridas. —Las heridas están en mi corazón —dije. —Eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Volvió a alejarse sin despedirse. Sentí que el polvo era mi pecho, traspasado por la bala de chicle, y el río de la sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario abandonado pero no encontré consuelo entre los murciélagos, que se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta, con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmigajado que una hoja seca pisoteada por cien caballos, fui hasta el pueblo y me tomé unas cervezas. “Bonito disfraz”, me dijeron unos borrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales. Todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. Se comía un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé como alma que lleva el diablo. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. —¿Vas a la escuela? —le pregunté, y en seguida me di cuenta de que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldita de juguete. —Estoy de vacaciones —dijo—. ¿O te parece que éste es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. —¿Y qué llevas en el canasto? 6 —Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba pasaría por ansioso y maleducado: era un pastel para la abuela. Pero si rechazaba la invitación, heriría a Caperucita y jamás volvería a dirigirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella. Dije que sí. —Corta un pedazo. Me prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé sentí algo raro en el estómago, como una punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. —Es un experimento —dijo Caperucita—. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirado en el camino, quejándome. Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no le perdono su travesura. Demoré mucho para perdonarla: tres días. Volví al camino del bosque y juro que se alegró de verme. —La receta funciona —dijo—. Voy a venderla. Y con toda generosidad me contó el secreto: polvo de huesos de murciélago y picos de golondrina. Y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe: mantequilla, harina, huevos y azúcar en las debidas proporciones. Dijo también que la acompañara a casa de su abuelita porque necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. El corazón me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita, expliqué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor inundó su ombligo, redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y pulsó el timbre, me dijo: —Cómete a la abuela. Abrí tamaños ojos. —Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad. No podía creerlo. Le pregunté por qué. —Es una abuela rica —explicó—. Y tengo afán de heredar. 7 No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso. Pero quiero que se sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme a la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río, y que nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se me escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a Caperucita, como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer, mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de lobo. Es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Sólo soy el lobo de la historia. Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca soy el lobo del bosque, solitario y perdido, envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es una niña muy rica, siempre va en moto o en auto, y es difícil alcanzarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo que si la seguía molestando haría conmigo un abrigo de piel de lobo y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo muy capaz de cumplir su promesa. 8 Maternidad Andrés Caicedo Luis Andrés Caicedo Estela (Cali, 29 de septiembre de 1951 - Cali, 4 de marzo de 1977) fue un escritor colombiano. Lideró diferentes movimientos culturales en la ciudad vallecaucana como el grupo literario Los Dialogantes, su gusto por el cine lo llevó a fundar, en 1971, con otros amigos, el Cine-Club de Cali, y la revista Ojo al Cine. En 1970 ganó el I Concurso Literario de Cuento de Caracas con su obra «Los dientes de caperucita», lo que le abriría las puertas a un reconocimiento intelectual. Se suicidó a los 25 años. Su principal obra es ¡Que viva la música! A las vacaciones de quinto de bachillerato salimos con un saldo de muertos. “Es una verdadera tragedia terminar un año marcado por triunfo –la construcción de un nuevo pabellón deportivo, por ejemplo– con la desaparición de seis jóvenes que apenas despuntaban la que sería una brillante carrera”, se lamentó el padre rector, en el discurso de clausura. Pepito Torres hizo un viaje repentino a Bogotá (faltó a un examen final) y dicen que vino a pie, devorando cuanto hongo mágico encontró a la vera del camino, y al llegar a Cali comenzó a dar escándalo público por la Sexta, lo agarraron dos policías sin avisar a sus papás, lo metieron en la radio patrulla en donde murió como un perro, dándose contra las rejas, exhalando por boca y narices un polvito negro. Manolín Camacho y Alfredo Campos, los inseparables, se volaron del colegio y fueron a pasar un viernes de tarde deportiva en el río Pance, hubo crecida, y a los dos días encontraron sus cuerpos “entrelazados”, pero el periódico no explicaba cómo. Tiempo después un campesino encontraría, entre las raíces de un carbonero a la orilla del río, una botella con un manuscrito de Alfredo, redactado compasivamente: “Vemos cómo crece el río. Es increíble. Es como si viniera a cobrar venganza por el pasado esplendoroso que le quitaron las modernas urbanizaciones. Pero ruge, recobra su poder. La idea se nos ha ocurrido a ambos. No seremos víctimas en vano. Mejorarán los tiempos. Cogidos de la mano caminamos hacia el río”. Yo nunca pensé que las cosas mejorarían así no más. Un mes antes de exámenes finales Diego A. Castro (Castrico) salió con su hermano mayor, Julián, a la bocana del Océano Pacifico. Le encantaba ese mar de agua, arena, cielo, selva y gentes negras. Ambos habían ganado medallas en intercolegiados, departamentales y nacionales de natación. No fueron a ninguna competencia internacional por el uso de las pepas. Así, podían nadar hasta la línea del horizonte, de allí alcanzar la línea que uno podría divisar si llegara al horizonte, y aún la otra. Pero no esa vez. A las pocas brazadas, Julián le resopló que se sentía muy mal, que se devolvía. Castrico, abstraído en sus movimientos 9 parejos sobre las cresticas de cada ola, le dijo que bueno, y siguió nadando. Al regresar, feliz de su inmensa travesía, lo encontró en la playa, muerto, con el pescuezo inflado. Nadie sabe cómo regresó Castrico a Cali, pero ya se le había atravesado la existencia. Comenzó a buscarle pelea a todo el mundo, en especial a los más amigos de su hermano. Cargó puñal. Viajaba al campo y allá peleaba con machete y ruana envuelta. Lo encerraron en el manicomio y se voló del manicomio reclamando la presencia de su madre. No era más que ella le tuviera al lado su frasco de pepas y Castrico se quedaba calmado, acariciando las flores, jugando con los gatos. Salía a la Sexta una vez cada dos meses, y yo lo veía parado solo, hablando incoherencias sobre todas las mujeres, sonriendo. En la última pepera salió despavorido a buscar pelea, pero murió antes de que se la dieran: quedó como clavado en el suelo, gritó que se le abría el suelo y cayó muerto. Y van cinco. El sexto, Manolín Camacho, es el que más me duele. Mi compañero de pupitre. Solíamos caminar distraídos en los recreos, hablando de paisajes que nos imaginábamos en tres dimensiones de sólo mirar mapas. Nunca había probado ninguna droga, ni en las fiestas bebía. Sólo un sábado. Vaya a saber uno con quién se metió, quién lo invitó, por qué‚ lo vieron recorriendo calles a la velocidad que iba, con la velocidad que iba, con la mirada desencajada, buscando qué, con la piel llena de huecos, insultando ancianas, pateando carros. Murió solo, en un baño cualquiera, esforzándose por vomitar lo que seguro se había tragado inocentemente y ahora le cercenaba el cóccix, la próstata, el cerebelo. Le dieron una mezcla de analgésico para caballos y líquido de freno para aviones: “es una lástima, una serie así de muertes sin ningún, sin ningún sentido”, decía el padre rector. Y yo, agarrado a mi asiento, con una rabia inmensa, sabía qué sentido había. Nos habían escogido como primeras víctimas de la decadencia de todo, pero yo no iba a llevar del bulto. “Haré mi afirmación de vida”, pensaba, y no sonreí ni una sola de las seis veces que me llamaron para recibir diplomas de matemáticas, historia, religión, inglés, geografía y excelencia. Miraba a ese público compuesto por curas, alumnos y padres de familia, y recibía los aplausos con apretón de dientes. “Haré mi afirmación de vida”. “¿Qué te pasaba?”, me decían los compañeros, luego. “Como si no te gustara el éxito”, y yo, a todos, silencio, y me negué a ir a la fiesta de curso que organizaba Mauricio Gamboa. A mi casa llegué en el carro de mis padres, entre sus cuerpos blandos. Ya me habían felicitado por tanto triunfo, y no se habló de más en el camino. Yo no me aburrí, pues llovió y me distraje imaginando que las gotas en el parabrisas eran gente, personitas con hombros y cabezas bien formadas, y venían las plumillas y chas, las barrían dejando minúsculas porciones de la primera gota, irrecuperable para siempre. Esa noche soñé con un viaje en tren por entre campos de mangos y trigo, y una muchacha rubia se me acercaba y nos volvíamos uno solo en la alborozada contemplación de esa feliz naturaleza. Luego el tren se metió a un túnel muy negro y desperté, demorándome en identificar como miedo o gozo el sentimiento con que empezaba ese nuevo día. 10 Antes de almuerzo me llamó el mismo Mauricio a comunicarme que en la fiesta de anoche, una pelada, Patricia Simón, se había pegado la gran desilusionada ante mi ausencia, que era la mejor alumna de quinto del Sagrado Corazón y que quería, que se moría por conocerme. Yo le pregunté que entonces cómo. Él me indicó que en otra fiesta, esa misma noche. Yo accedí. Al llegar, no vi más que caras pálidas, poca amistosidad, puertas cerradas, prevención, horrible humo. Muy poca gente bailaba la música Rock que yo jamás aprendí y que hace medio año ponía frenético a todo el mundo. Me alegró ver que los invitados se recostaban en las paredes y nada más oían, con el ánimo ido. Yo me paré en toda la mitad de la pista para no dar aires de vencido, hasta que del fondo, de bien al fondo de esa casa vino a mí una muchacha vestida de rosado y rubia, y haciendo mágico todo el trayecto hacia mí mientras sonreía. Se presentó: “Patricia Simón”, muy tímida me dio la mano, yo se la apreté exageradamente para intimidarla aún más. “Eres muy inteligente”, fue lo primero que me dijo cuando la conduje al patio, puesto que con el volumen de la música no podía oír sus lánguidas palabras de alabanza y devoción por mis conocimientos del Imperio Romano, de la Cordillera Occidental Colombiana, del Misterio de la Transubstanciación. Se respiraba mejor en ese patio acosado por el color azul de la noche que perdía a cuantos jóvenes más allá de nosotros, acorralando –lo supe– a los que buscaban refugio en esa casa. Yo me sentí libre de la noche, de su muerte, superior a su extravío. Con mucha cautela le comenté a Patricia mis temores sobre la feroz época, y ella como si fuera su forma peculiar de explicarme que los compartía, me relató un sueño. Soñó que alguien muy amado le regalaba un pastel de fresas –su bocado predilecto– y al irlo a morder no había fresas sino gillettes, alfileres, etcétera, que se le incrustaron en las encías y le reemplazaron los dientes, de tal manera que quedó con alfileres en lugar de dientes. “Extraño”, pensé, mirándola, pues sus dientes eran grandes, muy sanos, de encías duras. Ella alzaba la cabeza para mirar a mí o al cielo. Era pequeña, pero fuerte, de buenas espaldas y caderas, ojos azules y largas cejas. “Buena raza”, pensé, y luego “Edelrasse”, observando que tendría mínimo cuatro dedos de frente, rosada la piel. Resolví: “Le haré un hijo a esta mujer”. El tiempo pasó en el sentido que quiso nuestro amor. De esa fiesta salimos cogidos de la mano, y empezamos a vernos todos los días, y yo le fui llenando la cabeza de cucarachas como Nietzsche y Rousseau, y por miles de argumentos la fui llevando a una conclusión sencilla: que la única manera de salvarnos sería trascendiendo en algo. Un día me salió con que le provocaría escribir versos, pero yo le espanté la idea como si fuese un enjambre de moscas: “La poesía es una profesión decadente”, y ella me creyó. Y le ponía cara de moribundo siempre que la miraba a los ojos, y ella apuesto que pensaba: “Lo que haría para hacerte feliz”, y en los cines me le pegaba mucho o suspiraba cada vez que había un pasaje de maternidad, y ella salía conmovida toda, aún sin decirme nada pero ya pensando en la idea de que la única manera de trascender sería quedando preñada y pariendo un hijo. 11 Lo que la decidió fue precisamente la muerte de Ignacio Moreira, que tuvo una discusión con sus papás, subió corriendo las escaleras y se dio un tiro en la cabeza. Ella vivía al frente, conocía a Ignacio desde chiquito, oyó el disparo, el chapoteo: estuve, pues, de buenas. Conseguí que me prestaran la finca de la Carretera al Mar, lugar que yo había escogido para que se diera la concepción. Con nosotros subieron varios amigos, pero casi nunca nos mezclábamos. Los días amanecían oscuros y la niebla bajaba temprano, y ella se llenaba de añoranzas y de melancolías, lo que, curiosamente, no le producía impavidez sino movimiento. Caminábamos horas, acercándonos cada vez más al filo de las montañas. Ella resistía el empinadísimo camino sin una queja. Mi día vino claro, de visibilidad profunda. Nos levantamos con el sol y empezamos a subir, dispuestos a llegar esta vez hasta la cumbre. Los guayabos y los lecheros viraban en múltiples tonos verdes a cada paso que ganábamos, y los pájaros cantaban “pichajué-pichajué”, y todo eso me llegaba como puro presagio y signo de fertilidad. Hacia las dos de la tarde salvamos la última pendiente de piedras blancas y tuvimos, repentinísimamente, una enloquecedora visión del mar, a miles y miles de kilómetros. El frío de la montaña y el ardor que se contemplaba allá en el mar la llevó a abrazarme, y yo le respondí mejor que nunca. Descubrí sus senos con valentía, chupé su pelo, rasgué con su sangre el pasto yaraguá, pude sentir cómo sus complicadas entrañas se abrían para darle paso, cabina y fermento a mi espermatozoide sano y cabezón que daría con los años, testimonio de mi existencia. No creo que ella gozó. Nos casamos al escondido, toque muy aristocrático para familias como la suya y la mía. Fuimos el matrimonio más joven de la sociedad caleña y salimos mucho en el periódico y la gente nos miraba y nos hicieron muchas fiestas y nosotros respondíamos a todas con actitud calladita y mayor, reflexionando siempre. Con alegría entramos a sexto de bachillerato, comparando y acariciando nuestros libros de texto. A los pocos meses engordó muchísimo y le vinieron los vómitos, así que no pudo volver al colegio y perdió sexto. Yo solamente falté a clase un día: el día en que después de cuatro horas de terquedad y mucho sufrimiento, dejó salir a mi hijo. Nació en un día lluvioso. No nos pusimos de acuerdo con el nombre, pero prevaleció mi opinión: lo llamé Augusto, que hace pensar en porte distinguido y en conciencia de victoria, siempre. Fui toda una celebridad en el colegio, padre a los 16 años. Ella no quiso hacer gimnasia y le quedó una barriga arrugada muy fea, y los senos se le hincharon como brevas y después se le cayeron. Recuerdo madrugadas en las que yo abría el ojo sólo para hallarme en la física gloria, despertado por el llanto de Augusto, y volteaba a mirarla a ella, despierta desde hace muchas horas con la mirada perdida en el cielo raso, negándose siempre a contestarme en qué era que pensaba. Yo no insistí. Yo había previsto eso. No cuidó bien a nuestro hijo. No quiso tampoco volver al colegio. Le perdió interés a todo, se pasaba los días sin asearse ni asear la casa, mal sentada en una silla, presa de un vacío que supongo debe ser normal después de que uno ha estado lleno y redondo como una naranja 12 ombligona. Yo no la toqué más. Ella tampoco se hubiera dejado. Al fin, un día salió de la casa, y se demoró en regresar. Hizo amistades nuevas, jóvenes más viejos que ella, y seguía saliendo. Pero falta no me hacía. Yo cumplía puntualmente con mis deberes escolares. Me levantaba temprano, le daba el tetero al niño, cambiaba pañales, barría, trapeaba. Al volver del colegio me la pasaba horas dejando que Augusto me apretara el dedo índice y contemplándole su pipí, lo único que sacó igualito a mí, porque todo lo demás, ojos, pelo y frente eran de ella. Cuando regresaba, nunca conversábamos. Se tiraba por ahí, sin dormir, o a oír música. Supe que estaba metiendo droga. Me importó un comino. Conseguí una hipodérmica desechable, con mi amigo Gómez un gramo de la mejor cocaína y una noche la esperé. Llegó muy tarde, cayéndose de la borrachera, bajando de todas las trabas. Yo la recibí, le sobé su cabecita hasta que se quedó dormida en mi pecho. Preparé la cocaína, tomé uno de sus brazos, cuando lo estiré y palpé sus buenas venas, abrió los ojos y me miró, perpleja. Yo le sonreí. Creo que le inyecté medio gramo, en empujaditas leves. Ella hizo caras y risitas y yo sentí celos: nunca se portó así con mis orgasmos. Luego se levantó y comenzó a saltar por toda la casa, puso el estéreo a todo volumen y a mí no me importó que despertara a Augusto. Yo reí con ella. Hace días que no la veo. Se fue a paseo creo que a San Agustín, con una manada de gringos. Espero que no vuelva, que se muera o que reciba allá su merecido. Yo he terminado sexto con todos los honores, leo Comics y espero con mi hijo una mejor época. (1974) Tomado de Cuentos completos, Barcelona, Alfaguara, 2016, pags, 295-301. El traído de navidad Jorge Franco Jorge Franco Ramos (Medellín, 22 de febrero de 1962) es un escritor colombiano, conocido principalmente por su novela Rosario Tijeras, llevada al cine con el mismo nombre. Fue miembro del Taller Literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que dirigió Manuel Mejía Vallejo, del Taller de Escritores de la Universidad Central y realizó estudios de Literatura en la Universidad Javeriana. Es muy pronto dejar de ser niño a los siete años. Francisco estaba conmigo y también dejó de serlo quince segundos después. La fecha era aún más cruel para despojarse de la infancia: fue un 24 de diciembre y faltaban tres horas para la Nochebuena. Aunque la idea de escaparnos a buscar la estrella en la que llegaría el Niño Dios fue mía, no fue esa la única noche en que nos fugamos para ir al campo de lechugas intergalácticas, ya fuera para buscar fantasmas, a esperar extraterrestres, o para buscar miedo que era al fin de cuentas la razón que siempre nos llevaba. Lo llamábamos así porque cuando había luna llena las lechugas refulgían como si fueran una constelación. 13 El campo de lechugas quedaba muy cerca de casa, como a unos diez minutos caminando por lotes baldíos, aunque para llegar nos tocaba saltar un par de alambrados, pero a fuerza de ir tantas veces los franqueábamos con habilidad. La primera vez que fuimos regresamos con dos lechugas como trofeo de una aventura o como pruebas irrefutables de nuestro hallazgo, pero en lugar de reconocimiento nos castigaron por ladrones y por andar afuera cuando deberíamos estar dormidos. Nos obligaron a devolverlas a su dueño, a pesar de que alegamos: no tienen dueño, nadie vive por ahí. -Esas lechugas no se cultivaron solas. Devuélvanlas inmediatamente. Las plantamos de nuevo en los huecos de donde las habíamos arrancado y aprendimos la lección: no volveríamos a mencionar a nadie nuestras visitas al campo de lechugas intergalácticas. Fuimos muchas veces, hasta esa Nochebuena que fue la última, no solo porque ya no tenía sentido regresar si ya no éramos niños, sino porque finalmente encontramos lo que tanto fuimos a buscar: al miedo sangrando en una fosa. Ya nos aburría un poco el asunto de la novena. Una semana repitiendo y cantando lo mismo, orquestando el dulce Jesús mío con tapas, cacerolas, con maracas y panderetas para los más grandes, cantando y mirando un pesebre inmóvil de muñecos inexpresivos al pie de una cuna vacía. Por eso le hice señas con los ojos a Francisco, que él ya sabía lo que significaban: vámonos para el campo de lechugas intergalácticas. Y mientras todos desentonaban ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, menos tardamos Francisco y yo en cruzar los solares, agitados por mi propuesta: vamos a adelantárnosle al Niño Dios, vamos a verlo llegar en su estrella. -Pero todavía falta mucho para las doce -dijo Francisco. -No importa -le dije-, ya se debe ver aunque sea de lejos. Nos despistó una pólvora que explotó en el cielo; yo casi levanto el dedo para gritarle a Francisco que ahí estaba, cuando un segundo destello me hizo entender que no era lo que esperábamos. Entonces nos acostamos en la tierra a mirar el firmamento, Parecía un vestido negro con lentejuelas. Francisco se incorporó de pronto -¡Ahí está! -exclamó. -No creo -le dije-, me parece que tiene motores. Discutimos sobre la posibilidad de que las estrellas fueran motorizadas para poder moverse, como si fueran aviones, y luego concluimos que lo que Francisco había visto era eso: un avión. Después nos asustó una explosión sin luces, como si hubieran echado pólvora mojada o hubiera sido un volador que no alcanzó a levantar vuelo. 14 -Creo que debemos irnos -propuso Francisco. Le pregunté si tenía miedo y me respondió que no, pero que ya debería de haber terminado la novena y nos iban a extrañar, que era mejor acostarnos temprano para que nos llegaran los regalos. -Esperemos más -le dije-. Ya debe de estar por pasar. Hablábamos bajito, tendidos entre dos hileras de lechugas. Más alto hablaron unos hombres que caminaron cerca, creyendo que estaban solos, porque nunca miraron hacia donde nosotros. Parecían borrachos o así nos lo hizo creer el susto; y aunque estaba oscuro, alguna estrella brilló contra una botella de licor para enredarles los pies y las palabras. Uno de ellos tropezó y el otro soltó una carcajada. Francisco y yo solo entendimos, por miedo, esta frase: -Ahí les dejamos “el traído”. Los escuchamos alejarse en medio de tumbos pala brotas. Nosotros nos quedamos quietos como si hubiéramos echado raíces al igual que las lechugas. A mí me salió la voz primero para preguntarle a Francisco: ¿Oíste? Y a él le salió temblorosa para repetir: deberíamos irnos. Nos sentamos y miramos hacia donde se habían ido los hombres. Ya no se veían ni se escuchaban. Yo le insistí a Francisco: ¿Sí oíste lo que dije ron? Me confirmó que habíamos entendido lo mismo entonces le propuse que fuéramos a buscarlo. -¿A buscar qué? -me preguntó Francisco, petrificado. – El traído -le dije-. Por ahí nos lo dejaron. Eso no es para nosotros -dijo Francisco, y agregó:- el Niño Dios no anda borracho. Miremos y después nos vamos. Caminamos hacia donde creímos que ellos habían estado, caminamos en círculos pero no vimos nada, solo lechugas y más lechugas en hileras. -Vámonos ya -insistió Francisco, pero yo caminé hasta donde terminaba el cultivo, donde la tierra se convertía en maleza guiado por un resplandor blanco y por algo que se movió asustado. -Allí está -le dije a Francisco-, vení, vamos. No sé si en ese momento cruzó la estrella que llevaba al Niño con los regalos. O fue otra vez la pólvora que encandeció al cielo y borró la noche, y alumbró como si fuera de día para que Francisco y yo viéramos a un hombre tendido con un balazo en la frente, con otro en el pecho que le manchó su ropa clara, con los ojos muy abiertos como si lo asombrara el espectáculo de luces, sin parpadear, como si no le importara la tronamenta. 15 Nunca la casa quedó tan lejos. Corrimos con lo que dieron las piernas y para complicarnos las cosas, la noche se cubrió repentinamente con una nube para no ver lo que nosotros vimos. Tampoco vimos el alambrado y Francisco dejó engarzados un pedazo de camisa y un poco de piel del brazo. Yo dejé algo de mi pantalón y tres rayas de mi pierna. Cuando vimos las luces de la casa le ordené a Francisco que se detuviera. -No vamos a decir nada -le dije-. No vamos a contar. Cosas que obliga el miedo. O también consecuencias de la culpa que nos meten al educarnos. El caso es que llegamos pálidos y heridos fingiendo que nos habíamos accidentado en un juego. No faltaron los regaños y los sermones para darnos lo merecido. Pero como era Navidad se habló de perdones y luego vinieron algunas caricias bruscas en el pelo y la curación de los rasguños. Nos mandaron a dormir, todos los niños a un mismo cuarto, mientras los grandes seguirían en la parranda. Francisco y yo nos acostamos uno al lado del otro. Yo pedí que no apagaran la luz hasta que estuviéramos dormidos. Hay que apagarla, dijo mamá, para que Dios pueda dejarles los traídos. La apagaron y le susurré a Francisco mi miedo y él me susurró el suyo. Afuera todavía se escuchaban la pólvora y la música con la que se emborrachan los navideños. Yo no cerré los ojos a pesar de la oscuridad, ni me dormí cuando se acabó la fiesta, ni me sobresalté cuando alguien abrió la puerta cargado de paquetes y los colocó a los pies de cada cama. Ni me decepcione ni me sentí engañado cuando descubrí que el Niño Dios eran mis padres. Esos eran secretos para niños y yo ya no lo era. Es imposible serlo en una tierra donde el Niño Dios les regala muertos a los niños. Mariposa sin alas Óscar Collazos Óscar Collazos (Bahía Solano, 29 de agosto de 1942 - Bogotá, 17 de mayo de 2015)1 fue un escritor, periodista, ensayista y crítico literario colombiano. Fue Doctor Honoris Causa en Literatura de la Universidad del Valle (Cali, 1997) y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena de Indias. En la adolescencia se trasladó a Buenaventura, en el Valle del Cauca. En Bogotá estudió Sociología en la Universidad Nacional. En 1964, en Cali, estuvo vinculado al TEC, Teatro Escuela de Cali. Viajó a Europa en 1968, y al año siguiente ejerció de jurado del Premio literario de la Casa de las Américas de La Habana y dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de 16 ese organismo cultural. Regresó a Colombia, pero entre 1972 y 1989 vivió en Barcelona, donde fue finalista del I Premio Barral de novela con Crónica de tiempo muerto. Publicó más de quince novelas, entre las que destaca Rencor, seis veces reeditada. En 2013 salió su última novela Tierra quemada. Desde 2004, fue profesor invitado en la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena de Indias, y Doctor Honoris Causa en Literatura de la Universidad del Valle, Cali, en 1997. Murió el 17 de mayo de 2015. El propietario de la pensión dice que Mariposa salió vestida con sus mejores galas, antesito de las diez de la noche. Eran como las diez y media, lo corrige Mariela. Que estrenaba un apretado vestido negro con lentejuelas rodeándole las caderas, como un cinturón de luces. Dice que antes de salir había dedicado al menos una hora a su maquillaje: sombras profundas y azuladas en los párpados, rojo encendido en los labios, un lunar en la mejilla izquierda. Dice que al salir a la calle Mariposa preguntó cómo se veía y él la consoló diciéndole que se veía fantástica. Vas a encontrar un cliente rico, le dijo. Y Mariposa salió contoneándose hacia la calle 13 con carrera 21 para ocupar la esquina de cada noche. Dice que los zapatos de plataforma la hacían ver imponente. El portero del miserable hotelito del centro dice que Mariposa estaba feliz: la operación de los senos había sido un éxito y los implantes en las nalgas habían llenado sus expectativas. Paraditas y duras, como de negra, añade. Que esa noche Mariposa se había depilado las piernas con esmero y sin quejarse de la cera caliente. No había querido usar medias veladas. Deseaba mostrar la desnudez de la piel bronceada en una larga sesión de rayos ultravioleta. Estás más sexy, dice el propietario de la pensión que le dijo cuando Mariposa le pidió que le pasara la mano por las piernas, no de abajo arriba sino en sentido contrario. Suaves como el terciopelo, le dijo él. Y le sugirió que cambiara de cartera, que le luciría mejor la roja de cuerina, a lo que Mariposa respondió diciendo que de ninguna manera, saldría a la calle con la cartera verde, hacía juego con el negro del vestido y de los zapatos. Verde de la esperanza, remató ella. El hombre dice que Mariposa se había pasado la tarde en su cuarto cantando canciones de Julio Iglesias, que en dos ocasiones salió a la recepción del hotel a pedir un poco de agua. Que seguía tarareando la misma canción, contoneándose por los pasillos, vestida con una bata de seda floreada que enseñaba sus rodillas y muslos. Una vieja bata china con remiendos y fruncidos. Dice que visitó a Mariela en su cuarto y le pidió consejos sobre el maquillaje. Resalta los párpados con azul profundo, dibújate los labios para que parezcan más carnudos, aconsejó la prostituta. Modera los movimientos de tus caderas que últimamente no caminas sino que bailas samba. No exageres. No hagas esfuerzos para parecer mujer. Debes sentir que lo eres. Eso le dijo Mariela, dice Antonio, propietario de la pensión. Y dice, también, que le recordó lo que a él más le interesaba: Me debes dos semanas de arriendo, Mariposa, y te doy tres días de plazo para que me pagues. Sé que el negocio anda mal, pero no tan mal como para que no me pagues el cuarto. Dice que se lo dijo con amabilidad. No se preocupe, que hoy consigo un cliente rico, respondió Mariposa al salir de su cuarto. Es todo lo que el viejo puede decir. Y lo que dice el propietario del hotelucho se añade a lo que dice Mariela, la prostituta gorda que se queja porque Mariposa consigue más clientes que ella. Dice que se encontraron en la acera y se saludaron apenas. Dice que Mariposa siguió de largo contoneándose, 17 agitando su cartera verde, arreglándose la peluca rojiza. Dice que se instaló en la esquina de la 13 con 21, recostada a la pared, con una pierna doblada, apoyada en las rejas de seguridad del almacén de pinturas. Dice que dos carros se detuvieron en la esquina y en ambas ocasiones la maldijo. Que Mariposa se inclinó hacia la ventanilla de los conductores y regresó a su sitio maldiciéndolos porque tal vez habían encontrado alta la tarifa. O porque sólo querían insultarla. Mariela dice que disfrutó con el fracaso de Mariposa, que le deseó la peor de las noches. Porque ella no podía aceptar la soledad de una noche sin clientes, el regreso a la pensión sin nada en la cartera. Hacia las once de la noche, dice Mariela, una camioneta de vidrios polarizados, nuevecita, se estacionó frente a Mariposa. Y ella, con zalamería, sin dejar de arreglarse la peluca rojiza, se acercó a la ventanilla. Maldita sea, dice que exclamó, muerta de rabia. ¿Por qué muerta de rabia? Porque Mariposa había encontrado por fin un cliente rico. ¿Rico? Pues sí, rico. Había que ver el lujo de la camioneta. Y a ésta subió Mariposa, haciendo maromas para levantarse la falda y poder poner un pie en el vehículo. Dice que la hicieron subir a la parte trasera porque tal vez eran dos los hombres que la recogían. Dice que al ver a Mariposa en el vehículo se sintió inmensamente triste y desamparada. Pura y cochina envidia, acepta al fin. Es todo lo que puede decir: que antes de la medianoche Mariposa ya había levantado cliente, que nunca pasó por su cabeza pensar que en ese instante empezaba a producirse la tragedia. Pobrecita, dice. Por mucha envidia que se tenga a la competencia, nadie se alegra con las cosas horribles que le sucedan a quien anda en el mismo oficio. Y lo de Mariposa fue horrible, dice ella sin entrar en detalles, recordando que, en el fondo, le tenía cariño. Había hecho tantos esfuerzos para convertirse en toda una mujer, exclama. Había ahorrado para pagar cirujanos y esteticistas, tantas cosas había hecho para conseguir esa figura que ahora tengo que reconocer sus virtudes. Dice que piensa cando el recuerdo de Mariposa se cruza como una cuchillada y ella tiene remordimientos por no haber podido ser verdaderamente su amiga. Lo que dice el agente González, con detalles y frialdad profesionales, es mucho más terrible. Sintetiza diciendo que el cuerpo fue encontrado por una patrulla en la madrugada de sábado, que el cuerpo fue encontrado en un caño del barrio residencial de los Rosales con muestra visibles de tortura. El cadáver de quien creyeron era una mujer fue encontrado porque de pura casualidad un perro ladraba a su lado, un perro callejero, precisa, que llamó la atención de los patrulleros. Dice que buscaron los papeles del occiso y encontraron en una cartera verde de mujer una cédula con el nombre de Nicolás Herrera Ríos, natural de Tunja, nacido el 2 de abril de 1975. Dice que en el bolso encontraron un lápiz labial, una caja de condones, un delineador, la fotografía de una mujer mayor que tomaba la mano de un niño, presumiblemente la madre del susodicho Herrera Ríos. Difícil decir si el niño tomado de la mano era el occiso. O la occisa, ríe con amargura. El sargento Andrade corrobora lo dicho por el agente González. El cadáver fue encontrado en el fondo de un caño en un estado francamente horrible. Cuchilladas en el rostro, magulladuras en el cuello, los ojos amoratados, dice. Y la evidencia de haber sido violado con objeto contundente, dice, si nos atenemos a los desgarramientos del esfínter detectados por el forense. Un crimen espantoso y horrible, coinciden los agentes al calificar el hecho. Nada saben de los asesinos, sólo lo que les ha dicho Mariela: que Mariposa fue recogida por sujetos que conducían una camioneta de lujo de color café a eso de la once y media de la noche del viernes, que las placas de la camioneta, recuerda Mariela, eran de Sogamoso pero no se fijó en los números. 18 Son las únicas pistas de que disponemos, dice el agente González. Lo que queda claro es que el sujeto de sobrenombre Mariposa fue llevado a alguna vivienda del barrio Los Rosales y allí fue torturado hasta morir. O tal vez no fuera en Los Rosales sino en otro lugar de la ciudad. Sujetos que se hicieron pasar por clientes interesados en pagar los servicios de la prostituta, si convenimos que un travestido es una prostituta, dice uno de los fiscales encargados del caso. A efectos legales, aclara, sigue siendo un sujeto de sexo masculino, dice con ironía, pues la ley no le interesa el hecho de verificar que el occiso había suprimido sus “partes nobles” para hacerse pasar por mujer. Para ser una verdadera mujer, corrige Mariela. Ningún familiar se ha presentado al reconocimiento del cadáver, sólo una mujer de nombre Mariela Rodríguez, de profesión trabajadora sexual, y un hombre llamado Arcadio Ángel Bueno, propietario de un hospedaje sito en el número 21-32 de la calle 13. Y ambos coinciden al afirmar que el joven con el alias de Mariposa era un trabajador sexual, la expresión es de la susodicha Mariela, que había llegado a la capital desde Tunja, de eso harán ya dos años. Que en ese tiempo, el mariquita –la expresión es de don Arcadio– se propuso transformarse en mujer. Y de qué manera lo consiguió, añade Mariela. Producía la envidia de veteranas y jóvenes de la calle. Su fama, añade, se regó por toda la ciudad. Dice que despertaba odios y envidias, que los clientes se la disputaban sobre todo los fines de semana, pero no se sabía qué hacía Mariposa con la plata. Yo sí sé lo que hacía, dice don Arcadio: se la giraba casi toda a la mamá, ahorraba un poquito para sus operaciones estéticas, algo para ropa y comida y lo demás iba para la familia. Buen hijo y mala paga, añade recordando que Mariposa nunca pudo pagarle dos semanas atrasadas de hospedaje, pero reconoció que la pieza de Mariposa era un verdadero primor, la había convertido en una suite: fotos de sus artistas preferidos, un gran afiche de Richard Gere, otro de Bette Davis, pañuelos, pañoletas y abanicos de colores en la pared, un cubrecama mullido debajo de las sábanas de raso moradas, siempre sábanas moradas, las velas ante el altar de la Virgen, a veces prendidas. No vemos muy claros los móviles del crimen, dice el fiscal del caso, pero nos inclinamos por la hipótesis de que sus autores hacen parte de un grupo de limpieza social. Barajamos esa hipótesis, dice, por el ensañamiento con que fue cometido el crimen. Ensañamiento parecido al verificado en otras víctimas, sobre todo putas y travestís callejeros. ¿Limpieza social?, ha preguntado Mariela. Sí, grupos de dementes que se dedican a matar indigentes, prostitutas, travestís y cuanto ser humano sea merecedor de sus limpiezas. Ya son muchos los casos y todos quedan en la impunidad, dice con tristeza. Dementes, repite. A los indigentes no los torturan, les pegan un balazo y los arrojan al monte de los cerros o a una cuneta de la Avenida Circunvalar. Pobre Mariposa, dice Mariela al acercarse al féretro. Amigas y amigos han pagado la funeraria, prostitutas y travestidos de la zona. Se han ocupado del vestido y del maquillaje, le han puesto un escandaloso vestido de flores, lo han maquillado como solía maquillarse en sus salidas nocturnas. Pasan por el féretro, se quedan mirándolo y algunos dicen que está divina como nunca había estado en vida. Le han puesto la bisutería en dedos y cuello, cuanta bisutería encontraron en el cuarto donde vivió a lo largo de dos años. Y esos aretes de gitana, candongos, corrige un travesti que no puede contener el llanto. No son aretes sino candongos, repite sollozando. Te ves divina, Mariposa, se despide del féretro. Pero antes de hacerlo se desprende del cuello algo parecido a un echarpe de seda y lo arroja teatralmente al rostro de Mariposa. Puesto que no ha pretendido ocultar el rostro maquillado ni disimular las cicatrices del cuello, lo recoge delicadamente y lo deposita a un lado del cuerpo. Es mi recuerdo, dice sin dejar de sollozar. Te encantaba mi echarpe. Me encantabas vos, Mariposa, añade. Fuiste la más mujer de todas, esa clase, ese porte, esa disciplina para convertirte en toda una hembra, dice. Y se aparta del féretro al que han arrojado ramos de rosas, claveles, astromelias, clavelitos, girasoles, flores silvestres, una orquídea mustia que alguien ha querido poner debajo de la barbilla de Mariposa. 19 Hay duelo, hoy hay duelo. Las putas callejeras no saldrán a la calle, los travestís se quedarán en sus cuartos, por el duelo y por el miedo de que ocurra otra tragedia. Hemos decretado duelo, dice Mariela. Por Mariposa, dice. Por una mariposa sin alas, dice en tono quejumbroso don Arcadio. Le ha perdonado a la difunta la deuda, ha dado una cuota extraordinaria para el entierro. Dos indigentes mayores se han acercado a la funeraria preguntando si es allí donde velan a Mariposa. Han entrado en silencio. Se han quedado un rato ante el cadáver y han sentido escurrir lágrimas de sus ojos. Nos quieren acabar, dice uno de ellos. Nos declararon la guerra, dice el otro. Mariela ha regresado al lado del cadáver y con decisión estudiada saca de su bolso una foto y la deja en el féretro. Es la única foto que guarda de Mariposa. Un joven hermoso mira a la cámara, un joven vestido con traje y corbata, con larga melena lacia. Antes de arrojar la foto al féretro la contempla. Eras más bella como mujer que como hombre, susurra. Y se retira a un rincón de la funeraria, recatada como está con vestido y pañoleta negros, con la pañoleta que oculta las arrugas de su cuello, las protuberancias seniles de sus senos. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Parece estar rezando. Y reza, porque el movimiento de los labios muestra el piadoso silabeo de una oración. Don Arcadio dice que ha estado buscando en los periódicos una noticia sobre la muerte de Mariposa, el vil asesinato, se corrige, y no ha encontrado en parte alguna una sola línea. Se sienta al lado de Mariela, no porque quiera rezar sino porque cree que ésa es la compañía que ella necesita. Sonatina para dos tambores Carlos Arturo Truque Carlos Arturo Truque nació en Condoto, Chocó (1927), y murió en Buenaventura (1970). De madre afrocolombiana y padre de ancestro alemán. Estudió en Buenaventura, Cali y Popayán, donde por exigencia paterna cursó un año de Ingeniería. Abandonó esta especialidad movido por la pasión literaria. En esta ciudad publicó sus primeros escritos en revistas estudiantiles, bajo el seudónimo de Charles Blaine. En 1954 se traslada a Bogotá donde forja amistad con los escritores del célebre Café Automático. En 1964 sufre una trombosis cerebral que lo lleva a la muerte a sus cuarenta y dos años. Los veinticinco cuentos que componen la breve obra de Truque son reflejo de su carácter rebelde y de su mirada sobre la discriminación social y racial. Defendió el género del cuento como "descripción exhaustiva de un momento vital", frente a la "demasiada afición de nuestros literatos por la poesía". A partir de 1953, con su cuento Granizada, se dio a conocer a 20 escala nacional por ganar una serie de premios litearios. Sus personajes, atormentados y excluidos, transitan por la Guerra de los Mil Días, las protestas de la zona bananera, las guerrillas del Llano, los poblados negros del Pacífico. Sonia Nadezhda, una de sus tres hijas, también escritora, enumera, en el prólogo de la edición que preparó el Ministerio de Cultura de Colombia en 2010, sus principales temas: "Uno de los más señalados es la violencia y la guerra, donde hace muy evidente su posición ideológica, su visión del mundo y del país. Sin embargo, no deja de lado otros tópicos como el origen racial, sobre todo si se tiene en cuenta su condición de mestizo; la negritud, a través de la cual recoge tradiciones de sus antepasados negros, la dificultad social, la cuestión afectiva, y finalmente lo religioso". No era cosa para dormir esa noche. Allí en el mismo cuarto, a tres metros, tal vez menos, estaba Damiana con los fuelles como dos hilachas. Lo malo era que el viejo vagabundo de míster Stern llevaba ya tres días de andar como una cuba de una orilla a otra del río, engarzado en cuanto currulao sonaba. Con él no valía nada; mientras hubiera una juga ya las patas se le iban alistando solas. Y las fiestas de la patrona, de la santa Bárbara del Rayo, vinieron a caer en tan mala hora, precisamente cuando la Damiana ya no podía con el aire. Ese era el asunto: que a la mujer le dolía el aire y lo cogía por la nariz para que le saliera otra vez por los fuelles con un sonido de cununo retemplado. ¡Qué carajo! ¡Y ya tenía tres años de estar en las mismas! —¡El ahoguido, Santiago…! ¡El ahoguido! Y luego era el frío. Siempre tenía que tener frío, con ese sol de candela que mi Dios le había dado a Santa Bárbara de Timbiquí. Y por la noche, frío también. Ella temblando, mientras él, con el cuerpo que parecía melcocha de lo sudado, daba vueltas en la cama, sin poder dormir, desnudo y tocándose el cuerpo grandote, con ganas de hembra. A veces salía a la azotea y se tendía en el piso fresco, boca arriba, a contar en el cielo estrellado, estrella por estrella, hasta que los ojos le dolían. O hasta que ella, desde dentro, decía con voz ronca: —¡El ahoguido, Santiago…! ¡El ahoguido! Entonces entraba y se paraba, sin atinar a qué hacer, al lado de la cama de la mujer. Desde la oscuridad lo miraban sus ojos brillosos y oía, amplificados como si los tuviera dentro de las orejas, los estertores, los tumbos y retumbos de los pulmones, que soltaban el aire. Lo que no le podía entrar muy claro era lo del frío. Ella siempre se quejaba del frío; pero cuando le tocaba el cuerpo, estaba este perlado de sudor y tan caliente como los pedrancones del río a la hora de la siesta. 21 Míster Stern, al referirle lo del frío, meneó la cabeza de un lado a otro y exclamó: «Very bad». A Santiago hasta le extrañó que hubiera dicho «Very bad», porque siempre le parecía que todo estaba very good. Pero, por las dudas, y para hacerse más claro, agregó: «¡Mucho malo, carajo!», y le hizo la promesa de llevar a la Damiana en su lancha hasta Buenaventura. Y lo hubiera hecho de seguro, porque era hombre justo como una balanza, si no se atravesaban las fiestas y se rellenaba la panza con el biche y la tapetusa, que por esa época corrían como ríos por las calles de Timbiquí. —¡El ahoguido, Santiago…! ¡El ahoguido! La oyó. No hubiera podido dejar de oírla; pero no sabía qué hacer. Tenía que llamarlo precisamente a él, a Santiago que era tal vez el único que no sabía hacer nada en casos como ese. Eran ya tres años de estar oyendo las mismas palabras con el mismo tono ronco; eran tres veces trescientos sesenta y cinco días de oír un cununo y una tambora sonándole por las noches dentro de los oídos. Era ya mucho tiempo de estarse toda la noche quieto y despierto contemplando un cacho de luna por entre el claro que dejaba la chonta y la palma tejida del techo. Eran muchas las noches de estar pensando en los senos duros y el cuerpo cimbreante de la otra Damiana, la que bailaba sus buenos patacorés y sus buenas jugas y currulaos en otras lejanas fiestas de la patroncita contra el rayo. Muchas noches, no lo podía negar, deseó que el asunto acabara de una vez. Tal vez fuera mucho mejor que el aire no entrara en esos fuelles de Damiana; sobre todo cuando le bailaban sus buenas ganas de pisarle el ala a la Guillermina, una negra reidora que poco a poco se le iba volviendo «el tormento de sus tormentos»; y que, aunque no le había dado un besito, lo traía más alzado que una nube y más golpeado que tambor en día de Reyes. —¡Jey, vos, Guillermina! ¡Jey vos…! ¡Jey vos…! Y ella, con el cuerpo liso, las tetas de natilla fresca, yéndosele de las manos, saliéndosele de la picazón del deseo, de la desazón de macho alborotado, que le ponía como un tubo metálico en la garganta sin saliva: —¡Tate, vos, con tu arrechera! ¡Barujo, con el lambido este…! ¡Se lo vo a decí a Damiana! —¡No le recij nara, no! 22 Y otra vez a buscarla. Otra vez «el negro lambido del Santiago», con la boca seca de siempre que le daban ganas, buscando lo que no podía darle su Damiana, que tenía los fuelles como dos hilachas. «¡Los cununos, cadajo, los cununos!», se dijo Santiago, oyendo el run-run del otro lado del río, donde debía hallarse ahora borracho míster Stern, su patrón, que le había prometido llevar a Damiana hasta Buenaventura, a ver si todavía era hora de que le quitaran ese ahoguido. «¡Los cununos, cadajo, los cununos!». Así no era caso de dormir. Y menos Santiago, que al oír tambores se le iba el cuerpo entero detrás. Allí mismo, en la cama, le estaba picando ya el cuerpo. ¡Era como si lo fueran levantando de repente por dentro! «¡Ese run-run, cadajo, ese run-run!». No; con eso no podía dormir; ya no eran los tambores de la Damiana solamente los que no le dejaban pegar los ojos. Ahora eran también los de afuera, los de verdad, que tocaban en el baile de santa Bárbara, abogada contra el rayo. Era el aire que se iba creciendo de tambores, marimba y guasás; era el maldito patacoré el que se le metía en las orejas y se le enredaba en las patas de diablo, que no querían estarse quietas. Era la boca, su misma boca, diciendo pasito eso de «er patacoré que se va a caé… que se va a caé… que se va a caé…», mientras el cuerpo era una urticaria sin reposo, prendido del ritmo que soltaban de otro lado. «¡Ese run-run, cadajo, ese run-run!», se dijo nuevamente por decirse algo, preguntándose al mismo tiempo si míster Stern, su patrón, estaría o no estaría en la fiesta, y si amanecería en condiciones de manejar la lancha y bajar a Damiana hasta Buenaventura. Se preguntó si no estaría ya a esta hora tan borracho que se hubiera olvidado hasta de hablar inglés, pues el castellano no le había entrado nunca. «Ya ha de estar bien mariao», se dijo con bastante convencimiento. «Mañana va a amanecer con la cabeza en otra parte y ni se le pasará por ella que tiene que llevarse a la mujer al puerto, a que le quiten ese ahoguido. Sería mejor que le recordara…». Pero lo de ir, no era para decirle nada. Era que sabía que allí andaba la Guillermina, de falda almidonada, los senos parados como dos cucuruchos. Lo que pasaba era que le iban subiendo unos deseos locos de ir a verse con ella para sentir el cosquilleo que sentía cuando las tetas grandotas le retemplaban al bailar la juga y el extendiendo los brazos como si fueran alas, sintiendo en la nariz el olor sabroso de la hembra sudada. —¡Jey, vos, Santiago…! ¡Jey, vos…! ¡Jey, vos…! 23 Ya no podía más, la sabrosura esa de los tambores se lo estaba tragando. En la misma cama lo tenía cogido como de una mala calentura. Sentía la picazón, subiéndole de las plantas a la cabeza: «¡Ese run-run, cadajo, ese run-run!». No había modos del sueño, oyendo la cosa esa. La Damiana iba subiendo sus tambores; pero los de afuera parecían haberse vuelto locos. Eran de un ritmo apretado, casi sin intervalos. Quizá le fuera mejor en la azotea, tendido sobre la guadua humedecida por el sereno, libre de la sensación de hallarse enmielado que lo invadía cuando estaba en la cama. Y lo peor, que allí era el empezar a acordarse de la Guillermina y de que hacía tanto tiempo que no dormía en la misma cama con Damiana. No sabía si había sido antes o después de eso cuando empezó a gustarle la otra; pero de seguro que tuvo que ser después, porque la Damiana era toda una hembra, antes de que empezara a convertirse solo en ojos y tiras de piel que colgaban. Tronco de negra que era; hembra completa de arriba hasta abajo, un diablo para aguantar los envites quedándose quietecita, moviendo solo las nalgas anchas y los senos robustos de calabazo. Y él, vuelto el patas, dándole aire con el pañuelo, yéndosele de frente, en firme, y parándose en seco, mientras la tambora, los cununos, los guasás y las cantadoras iban trepándose el baile a la nota más alta: «er patacoré, que se va caé… que se va caé… que se va caé…». Después era la voz de la vieja Pola la que se quedaba arriba, solita en ese último «que se va caé», serena como una patacoré. Lo mismo había sido al empezar a guiñarle el ojo a la Damiana, que tuvo, quién iba a creerlo, unos senos de, ¡ay, señor de mis pecados!, brincones e inquietos como guatines, que le hacían cosquillas en el pecho por entre el lienzo acartonado. —¡Jey, vos, Damiana…! ¡Jey, vos…! ¡Jey, vos…! Pero ella, el cuerpo fullero, endiablado, jugándole al toro esquivo, dándole sus quites con la enagua, mientras él correteaba bajito, cometa en el cielo tranquilo de los agostos de la infancia. Y desde allá, bajando por las sordinas que le nacían de los cueros templados, de la copla bonita: Si el mar se volviera tinta y los peces escribanos, no alcanzarían a decirte lo mucho que yo te amo. Y míster Stern, con una botella de tapetusa en la mano, de una pareja a otra, repitiendo en su español desastroso: «¡Mucho bonito, carajo, mucho bonito!». Eso era lo que no le daba paz ni le concedía tregua. Ya eso andaba en su sangre sin saber desde cuándo. Esa era la sabrosura que no podía aguantar el negro lambido del Santiago, que tampoco 24 resistía la sabrosura de coco fresco de la risa de Guillermina, saliéndosele como pez azorado por entre el ala cuando ya la tenía casi pisada. —¿Dejá, a ve? ¡Negro lambido! ¡Barujo y vos, con tu calentura! Y, así, lo dejaba plantado con un temblor extraño y algo como un vahído llevándosele la cabeza, mientras en la boca se le amontonaba la baba, espesa como engrudo de zapatero. —¡Jey, vos, Damiana…! ¡Jey, vos, Damiana! Pero, no. No era asunto de contar ahora con ella, tendida allí en el mismo cuarto, luchando con el aire, con los fuelles, como la bandera que trajo el coronel García del combate del río Telembí. —¡Ese run-run, cadajo, ese run-run! —dijo pasito, extrañado de que la mujer no se hubiera vuelto para decirle, como acostumbraba cuando ya materialmente sentía que se le iba el aire y le faltaba el resuello: —¡El ahoguido, Santiago, el ahoguido! La desesperación era tan grande en él como en ella. Por ese motivo deseaba que la cosa acabara algún día, repentinamente. Sí; que se le fuera quitando el viento despacito, y dejara quietos el rostro amarillo y los ojos como pozos escondidos en las honduras de un abismo. Tal vez, si sucediera, no tendría que estarse de noche dándole vueltas al cuerpo sudoroso; o mirando al cielo por entre los agujeros de la paja del techo, mientras el sexo verraco se encabritaba pidiendo la hembra que se le habían comido los malditos fuelles y que no tuvo tiempo de gozar por completo. En esto se dio cuenta de que algo le faltaba de afuera y que se había quedado lelo con los cununos de la Damiana. Pero el cuerpo le seguía lo mismo de temblón, lo mismo de hambriento: igual a esa noche en que no aguantó más y fue hasta la cama de la mujer y le metió las manos entre el pecho, para encontrar solo dos vejigas que colgaban como nido de oropéndola y que ya se le escurrieron por entre los dedos. En esa ocasión pensó, sin saber por qué lo pensaba, que esa no era Damiana; o que era ella misma, sin cuerpo, sin el occidente que lo urgía y le hacía brillar los ojos como candelillas. —¡Jey, vos, Guillermina…! ¡Jey, vos, Guillermina! ¡Jey, vos…! Ya era lo de siempre: que al nombrar a Guillermina la confundiera con la otra Damiana, con la Damiana hembra total que una vez tuvo bajo el cuerpo, ni se sabe cuántas madrugadas, después de 25 arribar de una juga, ebrios de tapetusa, las carnes asadas en el patacoré «que se va caé», con los pies hinchados de marcar compases e irse de medio lado tras la hembra escurridiza, de ademanes de «Quiero y no quiero». Por allá volvieron a prender cununos. Primero le fueron dando bajito, como ronroneando, tal cual si al cununero le diera miedo lastimar el cuero. Luego subió el tono y marcó recio, porque empezaba la tambora grande y se prendía la marimba y se desgranaban los guasás: ¡qué carajo! ¡Quién estaba por dormir con ese pre pre en la oreja! Y se fue incorporando lentamente. No era cosa de permanecer quieto en esa oscurana, viendo y no viendo lo del otro lado. Era mil veces preferible estar en la azotea, tendido en el fresco, con la oreja abierta al ritmo de los patacorés. Por allá sonaba la voz de la vieja Pola y esa marimba que le iba haciendo abrir la puerta sin ruido. Así, sabroso, regustando el ritmo picante desgranado por los guasás; así, moviéndose en círculos, como sobre un tambor; así, con la sangre corriente, llevándole bien lejos, hacia atrás, a donde ni memoria había. Él allí, dándose su gusto, tirando de los compases como de una cuerda, diablo de negro mandinga, con la boca como brasa del patacoré «que se va caé», se iba sintiendo mejor. Y allá en la tiniebla, la Damiana con su aire y sus pulmones que no daban más, sorbiendo espeso, sacándoles un último lance a las manos para sus dos cununos flácidos, que apenas vibraron un postrer compás antes de quedarse en paz, privaditos, solo simples cueros, sin aire posible ni dolor probable. Quizás no lo supo nadie. Tal vez fuera en el momento en que un gallo con su pico llegó a las crestas del alba; o cuando la voz de la vieja Pola se quedó allá arriba, trepada y serena como una cometa de cualquier agosto de la infancia, y, por entre la sordina de dos cununos reventados, bajó una copla reventada. ¡Quién sabe! 26 San Pedro de los Milagros Héctor Abad Faciolince Héctor Joaquín Abad Faciolince nació en Medellín, Antioquia, Colombia, en 1958. Inició estudios de medicina, filosofía y periodismo en su ciudad natal, ninguno concluido. Finalmente estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. Fue director de la Revista Universidad de Antioquia de 1993 a 1997. Trabajó como columnista de la revista Semana, hasta abril de 2008, Ha sido columnista de las revistas Cromos, Cambio, El Malpensante, y de los periódicos El Espectador y El Colombiano y de El Nacional de Caracas, un periódico venezolano. Ha publicado ensayos de tipo académico en reconocidas revistas de Colombia, España, México, Italia y Gran Bretaña. Entre sus obras destacan Malos Pensamientos (1991); Asuntos de un hidalgo disoluto (1994); Tratado de culinaria para mujeres tristes (1996); Fragmentos de amor furtivo (1998); Palabras sueltas (2002); Oriente empieza en El Cairo (2002); El olvido que seremos (2005); El amanecer de un marido (2008) y su último libro Traiciones de la memoria (2009). Ha sido incluido en la denominada «generación mutante» compuesta de los autores: Julio César Londoño, Rigoberto Gil Montoya, Santiago Gamboa, Octavio Escobar Giraldo, Philip Potdevin, Héctor Abad Faciolince y Jorge Franco Ramos, que se caracterizaría por la remitologización de temáticas universales, la revisitación del pasado, la hibridación de la cultura popular y lo urbano, el escepticismo ideológico e ironía crítica, la literatura 27 sin pretensiones regionales, nacionales o universales, la muerte del autor y la relación de la literatura y el hombre con las tecnologías virtuales. Manu, Manuela Marulanda, había sido Señorita Antioquia a principios de los años noventa, pero aunque era bonita, en el Concurso Nacional no había quedado ni entre las finalistas. Después de unos cuantos meses de notoriedad, al regresar de Cartagena sin cetro ni corona, había vuelto a ser lo que era antes de llegar a reina: una muchacha agraciada del barrio La Castellana, que había estudiado tres semestres de Comunicación Social y después de perder casi todas las materias había retornado a su oficio de manicurista en la peluquería de su tía: Piropo's. De los meses de preparación al Concurso le habían quedado ciertos modales lentos en la mesa (recibió treinta clases de glamour), un caminado que llamaba la atención por la calle, y varias intervenciones para mejorar la apariencia: liposucción en los muslos, blanqueamiento de dientes, prótesis mamarias y cirugía de nariz. De las semanas pasadas en las fiestas de noviembre también le habían quedado otras tres cosas: cientos de fotos en Cromos, un amigo gay y un pretendiente mafioso. Manu tenía una carita virginal, pero no podía decirse que fuera una virgen en todos los sentidos. Para decirlo de una vez, no era una muchacha ingenua o sin experiencia. Se había fogueado desde niña, en la calle, con los muchachos del barrio; había perdido la virginidad con un primo, en el zarzo de la casa, a los dieciséis años, un domingo en que el papá se había ido para fútbol. Después de terminar el bachillerato con las monjas Bethlemitas se había metido con un tipo casado de Bogotá, que la dejó plantada al cabo de seis meses de restaurantes caros y moteles baratos. Finalmente se había ennoviado con un muchacho del barrio, Carlos José, Cacho, un estudiante sin presente pero con posible futuro porque era el mejor de la clase en todas las materias de geología. Se enamoraron de verdad. Con él tuvo su primer orgasmo, aprendió a usar la píldora y se acostó miles de veces, pero por las mismas semanas del reinado Cacho se había ido del país a hacer una Maestría en Petróleos, becado por una pequeña universidad de un pueblo perdido del centro de Canadá. Los preparativos del viaje de Cacho a Norteamérica coincidieron con el reinado departamental. Aunque al principio a él la idea no le gustaba, finalmente aceptó que ella participara, porque veía que Manu estaba entusiasmada, halagada en su vanidad, y con cada desfile se ganaba unos pesos. Los dos tomaron el Reinado como una aventura y una experiencia más. Ella le juró que se portaría bien, que no lo traicionaría nunca, y él se fue tranquilo a hacer su máster en oro negro entre la nieve blanca. 28 Manu, en todas las entrevistas de prensa, habló siempre de su novio, Cacho, como de un núcleo duro, inamovible, y si en Cartagena se hizo amiga de Byron, el peluquero gay, fue en parte por una afinidad profesional y en parte para no poner en riesgo su relación con el novio. Byron era una loca completa. Divertido, hablantinoso, más femenino que Manu, sensible como un pandero, arribista como un lagarto en sus comienzos, y con una inclinación tan marcada por el dinero que le bastaba que alguien tuviera plata para caer a sus pies. Tenía la mejor peluquería de El Poblado, le decían “el peluquero de la mafia”, y lo enviaron a Cartagena en el séquito de miss Antioquia, para peinarle los bucles y asesorarla en todo lo relacionado con el maquillaje y el atuendo. Se fueron haciendo íntimos y tal vez el fracaso en la jornada final los volvió más solidarios. —El Reinado lo compraron, Manu —le decía Byron, después de la coronación de otra candidata—. ¿A ti te parece lógico que esté entre las finalistas ese monigote del Huila que no te llega ni a los tobillos? Mirale esa celulitis en las nalgas, mirale ese meneíto de coqueta sin clase. Con decirte que tiene una más grande que la otra. Ni a los talones te llega. No da ni para el premio a miss Simpatía. Lo que pasa es que si uno no se consigue una palanca bien arriba, o un tipo con harta plata, no te hacen ni princesa. Claro que ahí también hay culpa tuya, Manu, mucho te dije que si eras un poquito menos reservada con don Chucho, él te ayudaba. Don Chucho era el pretendiente que, sin querer, le resultó en Cartagena. Lo había conocido porque era cliente de Byron en la peluquería. Era un cincuentón de mal aspecto, teñido de azabache, puras cadenas de oro, carros lujosos, mocasines blancos, anillos de espanto y manojos de dólares en billetes de cien en los bolsillos. Al principio Byron había intentado metérselo por ojos y nariz. Le hablaba de él, le decía las múltiples ventajas que le podía traer una persona así, la vida regalada que tendría sólo con ser un poquito más disponible. A Manu don Chucho le producía físico asco, así que en esto se volvió intransigente, y hasta le dijo a Byron que si seguía insistiendo le pediría a la esposa del Gobernador que le cambiara el peluquero. Al fin, con todas las ocupaciones de los desfiles y los compromisos de los últimos días, el problema se fue olvidando y diluyendo. Cuando volvieron a Medellín, Manu y Byron no dejaron de verse. Se habían vuelto amigos en Cartagena, y de alguna manera, para el peluquero, Manu era lo que él había soñado ser toda la vida: una niña divina. De vez en cuando ella iba a su salón de belleza de El Poblado, y Byron, si estaba desocupado, le hacía tratamientos en el pelo, o si estaba ocupado la ponía a cepillar a algún cliente, o a limar una uña, o a fingir un último desfile en Cartagena para que los otros vieran. A veces, por la noche, salían por ahí, al Parque Lleras, y se tomaban un trago antes de irse a dormir cada cual por su rumbo. 29 Mientras tanto Manu, cada quince días, hablaba con Cacho por teléfono, se llamaban por turnos para no gastar mucho, y el compromiso era esperarlo hasta diciembre, cuando él iba a volver, ya graduado, para después casarse a mediados del otro año. Lo que pasó un sábado del mes de marzo fue confuso y molesto, incluso trágico, aunque al principio pareció que no tendría más consecuencias que un mal sueño. Byron convenció a Manu de que lo acompañara a una fiesta en una finca por San Pedro de los Milagros. Manu no quería ir porque ya conocía cómo eran los amigos de Byron, traquetos millonarios y de mala calaña. Pero Byron le dijo que era una fiesta sana, por la tarde; que iban a volver como mucho a las doce, y que él no la iba a desamparar ni un minuto para que no la molestaran. Manu se fue con él, pero se sintió incómoda desde que llegaron a la finca, una casona colonial con plaza de toros, pesebreras, cancha de futbolito, billares, televisores gigantes y cuadros de Villegas. La fiesta resultó ser con marranada y le tocó asistir al momento en que el dueño de la finca, un gordo de sombrero y mal hablado, le clavaba el puñal al cerdo, con esos chillidos de terror que lanzaba el marrano, y que a Manu se le quedaron grabados en los tímpanos durante varios días. Tiraron voladores, quemaron pólvora, prendieron fogatas, hubo espectáculo de strip-tease contratado, había todo el trago que se pudieran beber, cigarrillos de marihuana y pases de perico que podían tomarse libremente, por pizcas, de una totuma con tapa. Manu no había probado nunca cocaína, ni tampoco la quiso probar ese día. La marihuana nunca le había gustado. Se limitó a tomarse tres copitas de vino tinto, degustándolo despacio, agitando la copa, mirando el color y haciendo chasquear la lengua, como le habían enseñado en sus clases de glamour. Lo malo fue que al final de la tarde se apareció don Chucho por la fiesta, escoltado por cuatro guardaespaldas de gafas negras y cara de matones. Al principio se limitó a saludarla desde lejos, pero con los tragos, la cocaína y el pasar de las horas, acabó por acercarse a ella y se fue volviendo cada minuto más pesado, más insistente, más insoportable. Aunque Manu estaba con Byron, don Chucho se les pegó como un chicle, y contaba chistes verdes, hacía comentarios idiotas sobre el reinado, decía frases de doble sentido, le ponía la mano sobre el hombro. Algo debieron planear porque uno de los guardaespaldas, ya al caer la noche, se llevó a Byron, coquetéandole, dizque a ver unos toros de casta o unos caballos árabes. Y ahí don Chucho se volvió descarado, intentó besuquearla, le puso una mano en el pecho para tocarla, le montó una pierna, y Manu tuvo que ponerse seria, gritarle “viejo asqueroso”, y apartarlo a la brava. Le pegó un empujón tan violento que lo tiró al suelo. 30 —Todavía no ha nacido la mujer que me lo niegue a mí —le dijo don Chucho a Manu, desde el suelo— . Esto no se queda así, mocosita; esta me la pagas. Manu salió de la casa corriendo, y empezó a buscar a Byron por todos lados, caminando rápido y mirando hacia atrás, hacia las sombras, lejos de la música, de los gritos vulgares, pero Byron no aparecía por ninguna parte. Estaba oscuro y caminaba por la arena de la plaza, por los establos, sin poderlo encontrar. La asustaban las sombras de los árboles. Volvió a entrar en la casa, se metió por un corredor, abrió una puerta; había cuerpos desnudos entrelazados que se abrazaban y la invitaron a pasar. Las muchachas del strip-tease seguían trabajando. Volvió a salir despavorida, pero entre la música y las risas no encontró ninguna cara que le inspirara confianza. Buscó a las personas del servicio, y se sentó junto a ellas, al lado de una fogata donde freían el marrano. Ahí se distrajo, mirando las llamas y oyendo el chisporroteo del tocino en las pailas. Al fin vio a Byron que se acercaba desde lejos, abrazado al guardaespaldas, tambaleante, completamente borracho. Ya eran más de las doce y hacía mucho deberían haberse ido, pero Manu no sabía manejar, y bajar a Medellín con Byron así, era como invocar la muerte en un precipicio. Los meseros pasaban bandejas con fritanga y arepas. Mientras comía algo con desgana, alguien se le acercó por la espalda. Manu se sobresaltó. Era otro de los guardaespaldas de don Chucho. Venía con un vaso de plástico y una botella de champaña en la mano. Le dijo a Manu que ahí le mandaba su patrón de regalo, para pedirle disculpas porque se le había ido la mano. Manu se tomó una o dos copas de champaña, resignada. Miraba la fiesta como desde lejos, triste. Cuerpos que se movían, cantos, bailes, gritos, besos. La fiesta seguía en todo su furor, los vallenatos la tenían sorda y se sentía medio mareada. Entró a la casa con Byron, que casi no podía ni andar, y el peluquero se quedó dormido en un sofá. Manu volvió a sentirse desamparada y empezó a sentir un sueño insoportable. Fue a la cocina, habló con las muchachas, preguntó por un cuarto, hasta que una empleada la llevó al segundo piso, a un cuartico apartado. El sueño era cada vez peor, la hacía tambalearse, como si se hubiera tomado una pastilla. Fue capaz de ponerle seguro a la puerta y puso una silla de cuña, por si alguien intentaba abrir. Ahí pasó la noche. Se profundizó de inmediato, sin siquiera desvestirse, con los tacones puestos. Al otro día se despertó muy tarde, casi al medio día, con un dolor de cabeza que le palpitaba en las sienes. A su lado estaba Byron, todo vestido de blanco, como un ángel, sentado en una silla al lado de la cama. No supo cómo había entrado sin oírlo. La silla ya no estaba, y se descubrió desnuda debajo 31 de las mantas. Se recorrió el cuerpo con las manos, como con miedo de no estar completa. Byron le sonrió. Estaba con el pelo húmedo, muy peinado, mirándola a la cara, con la expresión culpable por haberla dejado sola y haberse emborrachado. Ella se dio una ducha rápida y bajaron. En el piso principal se veían los estragos de la noche anterior: olor a vómito, botellas vacías, restos de chicharrón y de fritanga. Al fondo se oían todavía los tambores de una música perpetua. La totuma de la cocaína apoyada en un rincón. El dueño de la finca estaba dormido en una hamaca, con la barriga al aire. Byron, al prender el carro, le dijo que don Chucho se había ido con sus guardaespaldas al amanecer, borracho. En el camino a Medellín Manu volvió a quedarse dormida y no se despertó hasta que Byron la dejó en la casa. Lo que sigue sucedió unos meses después. Manu, aunque se lo esperaba, porque tenía una leve sospecha allá en el fondo de su pensamiento, no podía creerlo, ni explicárselo. Había algo que no entendía, y al fin había resuelto consultarlo con la ginecóloga. Después de las preguntas iniciales que hay en toda consulta, Manu le había soltado su preocupación: “Hace más de tres meses que no me viene; yo no he sido muy regular y por eso no había venido. Ahora me parece raro”. La médica la examinó con cierto descuido —eso le pareció a Manu, por lo menos—. Le palpó los senos, algo congestionados, aunque podía ser la silicona. ¿Le dolían? Manu dijo que estaban más sensibles. La médica preguntó también por mareos y malestar. Cuando hubo respuestas afirmativas, la miró desde arriba, y luego, con displicencia, casi con ironía, le soltó la pregunta: “¿Y no se te ha ocurrido hacerte una prueba de embarazo?”. Manu estaba acostada en la camilla, apenas cubierta a medias por una sábana, y cerró los ojos. Se sintió ofendida, iba a responder mal, pero se dio cuenta a tiempo de que no tenía sentido enojarse. Dijo, simplemente: “Llevo casi un año sin acostarme con nadie, no es posible. No me he metido con ningún hombre desde que se fue Cacho. No digamos un beso; no me he tocado ni siquiera un dedo, y se lo digo en serio”. La doctora miró a los ojos a la paciente: “¿Segura?” Manu repitió, como en un eco, con un tono de voz que le salió de muy adentro: “Segura”. La ginecóloga se lavó las manos, despacio, y volvió al escritorio. Abrió un formulario y prescribió rápidamente tres exámenes. “Sáquese una muestra de sangre con estas tres pruebas y me las trae mañana. En el primer piso hay un laboratorio, aproveche”. Manu, al salir, leyó la receta. “Prueba de tiroides. Prolactina. ‚HCG”. Menos mal, pensó, al menos la médica le había creído. Manu no tenía por qué saber que ‚HCG es la prueba específica para el embarazo. Al otro día, cuando le entregaron el resultado, la enfermera del laboratorio la miró con una sonrisa. Buscó con su mirada argollas en la mano, y al no encontrarlas, prefirió evitar las felicitaciones que 32 tenía preparadas. La prueba era positiva. Fue en ese momento, al leer el resultado, cuando Manu sintió que se desesperaba. No tenía motivos para pensar que pudiera estar embarazada. Ninguno. Era verdad. Manuela no se había acostado con nadie desde hacía once meses. Es más, después de que Cacho se había ido para Canadá, había suspendido del todo las pastillas. ¿Para qué tomárselas si su intención era serle fiel y casarse con él cuando volviera en diciembre? “Todavía no ha nacido la mujer que me lo niegue”. La frase de don Chucho en la fiesta le volvió a retumbar a Manu en la cabeza. Don Chucho tenía muchos negocios: presidente de un equipo de fútbol profesional; dueño de una agencia de arrendamientos; propietario de varios almacenes en San Andresito. Pero lo más importante, según Byron: amo y señor de la mejor ruta para salida de coca y entrada de armas por el Tapón del Darién. Pensó en Byron sentado, todo vestido de blanco, al lado de la cama, en esa finca por San Pedro de los Milagros. No, Byron no sería capaz de hacerle nada. Le llevó los exámenes a la doctora. No había duda. Le hizo una ecografía y ahí estaba, diminuto, creciendo, invadiéndola. Manu empezó a llorar, con un desconsuelo silencioso, hondo. Cuando le dijo a la médica que no sabía cuándo, ni cómo, ni de quién, ésta la miró con una sonrisa que quería decir: “Yo ya he oído historias de esas, a mí no me digas bobadas, mi reina”. Manu era bonita, tal vez demasiado, y por eso mismo no tenía cara de ángel ni de monja. Si la médica no le creía, en la casa menos le iban a creer. ¿Y Cacho? Cacho tampoco se tragaría ese cuento. Se imaginaba diciéndole: “Mi vida, estoy embarazada, pero no sé cómo”. Qué risa. Eso no se lo cree ni un santo. Salió del consultorio destrozada. Vagó por las calles y casi sin saber cómo llegó a la peluquería de Byron, en El Poblado. Estaba llena de clientes, y él le miró los ojos hinchados. Le dijo que se sentara. Ella le dijo que volvía más tarde. Al anochecer, al fin, salió el último cliente. Se tomaron un café. Después una cerveza. Después ella le dijo: —No sé cómo, Byron, pero me dicen que estoy embarazada. No me he acostado con nadie, pero yo misma lo vi. Es verdad. Byron se quedó mudo, mirándola. Ella siguió hablando: —Después de esa noche en San Pedro, cuando me desperté, estabas a mi lado. Yo no estaba vestida y me dolía la cabeza. No pensé nada. No sabía qué pensar. No quería pensar. Había sido una noche horrible, con ese viejo asqueroso tratando de tocarme, pero te vi ahí y me parecías un ángel que solamente podía anunciarme cosas buenas. 33 Byron no decía nada. Se rascaba por detrás de la cabeza. La miraba con susto, con los ojos desgranados. —Te echaron algo en la champaña, Manu. Hizo una pausa larga. Manu se acordó del vaso de plástico, de la champaña, de un ataque de sueño que parecía que no pudiera ni llegar a la cama. Byron siguió: —Eso me dijo un guardaespaldas. Y don Chucho entró al cuarto. Yo me había despertado y te estaba buscando. No me dejaron entrar a tu cuarto, don Chucho estaba adentro. Cuando se fueron yo también entré. Estabas ahí tirada, como una muerta, pálida, desnuda, pero respirabas. Profunda, como anestesiada. Te lavé por todas partes con una toalla mojada. Por lo menos no te habían pegado. Olías a aguardiente, a cigarrillo, olías a don Chucho, o a chucha, mejor dicho. Te quité todo ese olor, y te volví a cubrir. Iba a vestirte pero te quejabas y no quería despertarte. Esperé horas hasta que abriste los ojos. Yo estaba feliz de que no te hubieras dado cuenta de nada. Te hice algunas preguntas pero no te acordabas de nada. Era poco probable que hubieras quedado embarazada. Manu lo miraba con rabia y agradecida al mismo tiempo. Pensó que Byron era el único que no le diría mentirosa, mosquita muerta, falsa. —Bueno, ya al menos hay alguien que me cree que no me di cuenta. Pero pudiste haberme defendido, Byron. Hacer algo, gritar, llamar a alguien… —Estaba medio borracho yo también. Y me dio miedo. Don Chucho es poderoso, y estaba con sus guardaespaldas. Cuando el tipo estaba allá metido, bajé y le dije al de la finca lo que estaba pasando, pero él me contestó: “Eso no es cosa mía. Y usted tampoco se meta”. Todo estaría bien si no hubieras quedado embarazada. Nadie se hubiera dado cuenta de nada. Byron hizo otra pausa. Pidió un brandy. Se seguía rascando la cabeza. —Don Chucho sigue viniendo a mi peluquería, y pregunta por ti, por la virgencita que no se lo da a nadie, dice. Y después se ríe. También los guardaespaldas. —Lo voy a matar, Byron. Cuando te pida cita me avisas, que yo vengo y lo mato. 34 —¿Cómo? Se mantiene siempre con dos o tres guardaespaldas. No les gusta ni que le pase la barbera cerca de la garganta. Me vigilan las tijeras, no, hasta la peinilla me vigilan. Y nunca toma nada. Desde esa noche yo no lo puedo ni ver, pero me aguanto. No he encontrado la manera de sacarle el cuerpo. Hasta lo tiño mal, y lo trasquilo, pero no me vale, siempre vuelve. —Le podría disparar por un hueco, encerrada, desde la cocineta. —Y después nos matan a los dos. Además, qué vas a saber disparar tú. No le pegas al mundo con un palo. Lo mejor es abortar, no decirle nada a nadie, y olvidarse. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Manu volvió a su casa. Tenía que pensarlo. Pocos días después habló con Cacho, que la encontró rara, le hizo mil preguntas, pero no sacó nada en claro. Estuvo otra vez donde la ginecóloga, que tomó medidas e hizo algunos cálculos: —Va a nacer a finales de diciembre, la última semana, si no me equivoco —le dijo—. Ya tienes tres meses y medio. ¿Y al fin te acordaste de cómo fue o sigues con amnesia? Manu se fue sin contestarle. A finales de diciembre también llegaba Cacho de Canadá. No podía esperarlo con una barriga de nueve meses, menos con un bebé recién nacido, con el cáncer que un mafioso violador le había inoculado. Le daba asco de eso que le crecía por dentro, pero siempre había estado en contra del aborto, al menos de pensamiento y de palabra. Creía lo que le habían dicho las madres Bethlemitas, que era un crimen abominable, el peor, porque se cometía contra un ser indefenso que no tenía culpa alguna de haber venido al mundo. Podía demandar a don Chucho. ¿Y quién le iba a creer? Byron era cobarde y no iba a declarar a favor de ella. Si lo hacía, seguro que los mataban a los dos. Y si no, ya se imaginaba a los guardaespaldas declarando que ella misma había seducido a su patrón, una persona tan seria y respetable, pero esas niñas bonitas hacían cualquier cosa para enredar a los señores; ya se sabe, por la plata. Byron la acompañó a una clínica en Cali. Se fueron en avión por la mañana y volvieron por la tarde. El médico era joven y el sitio muy limpio. La trataron bien. En el avión, al regreso, tuvo que ir al baño para vomitar. Luego estuvo varios días en la cama, con un poco de cólico. A la semana volvió a trabajar con su tía, molida, pero serena, con un descanso mental y un asco menos en el cuerpo. Cacho llegó a principios de diciembre del mismo año, y Manu no le dijo ni una palabra de lo que había pasado. Estaban radiantes y planearon que se casaban en mayo. Cacho, con 5 mil dólares que ahorró de unas prácticas, compró un carro. El 23 de diciembre estaban parados frente a un semáforo, cuando 35 al lado se puso un jeep inmenso, negro, de vidrios polarizados que se fueron bajando. Era don Chucho con sus guardaespaldas. Empezaron a gritarle cosas a Manu: “Reinita, ¿seguís sin darlo? ¿Cuándo salimos, virgencita, mi reina?”. Manu miraba para otro lado, y cuando Cacho arrancó pidiendo explicaciones, le dijo que no los conocía, que corriera. Por un instante pensó que todo se iba a saber; estaba pálida, y lo único que se le ocurrió fue pedir un milagro, un regalo de Navidad, un aguinaldo. Que el Niño Jesús se acordara de don Chucho, que se lo llevara. Dos días después, mientras veía las noticias por televisión, Manu empezó a temblar, de miedo y de alegría, y rezó una plegaria mentalmente, pero no dijo nada. Habían aparecido cuatro tipos muertos en una cuneta, a la salida de San Pedro de los Milagros. Uno de ellos, Jesús Alberto Henao Moncada, empresario de fútbol, popularmente conocido como don Chucho, estaba entre las víctimas. Un grupo de sicarios los había abaleado. Había sido, al parecer, un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. Byron la llamó también a contarle, más tarde, y estaba tan contento como ella. Esa noche Manu brindó con Cacho, por el amor. Sin decirlo, por dentro, brindó también por un muerto del que nunca le había hablado, y por un traído del Niño que no podía contar que le habían dado. Se casaron en mayo del año siguiente. Ahora tienen dos hijos y viven en un campo petrolífero por los Llanos Orientales. Altos de La Calera Santiago Gamboa Santiago Gamboa nació en Bogotá, Colombia, en 1965. Estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y se licenció en Filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Después se trasladó a París, donde estudió Literatura cubana en la Universidad de La Sorbona. En París trabajó como periodista en el Servicio América Latina de Radio Francia Internacional (RFI) de 1993 hasta 1997 en programas literarios y de índole cultural a la vez que ejercía la corresponsalía de París del periódico El Tiempo, de Bogotá. Fue columnista de la revista Cromos y de la revista Cambio. Ha colaborado en revistas como Gatopardo, Planeta Humano, GQ, Perfiles, SOHO, Internazionale y en publicaciones del grupo Repubblica. En 1995 publicó su primera novela, Páginas de vuelta a la que siguió Perder es cuestión de método. En 2005 se estrenó su versión cinematográfica, dirigida por Sergio Cabrera, que circuló con éxito por 37 países. Ha participado en 36 varias antologías de narradores latinoamericanos. En octubre de 2001 publicó Octubre en Pekín, y en 2003 la novela Los impostores, traducida a dieciséis idiomas. El síndrome de Ulises fue finalista del premio Rómulo Gallegos 2007 y en 2009 ganó el V Premio de novela La Otra Orilla. Ha sido diplomático en la Delegación de Colombia ante la UNESCO y en la embajada en India. Santiago Gamboa es sin duda una de las figuras de la nueva narrativa latinoamericana con mayor repercusión en el panorama literario internacional. La historia que voy a contar es algo triste, aunque contiene momentos realmente jugosos. Todo a mi costa, claro está. Veamos, ¿por dónde empezar? Bueno, comenzaré por decir que soy filósofo, lo que no considero una profesión sino una dignidad, una forma de estar en el mundo, pero como debo ganarme la vida me dedico a la docencia, así que soy profesor de Filosofía; enseño Spinoza, dirijo un seminario sobre Deleuze y también doy materias como Lógica o Ciudad y Velocidad. Diré algo más: fui uno de los filósofos que protestaron ante la crítica hecha recientemente por una revista del jet set literario (la TVyNovelas de los que escriben novelas), en el sentido de que no existíamos ni decíamos nada sobre la realidad nacional, y esto, por absurdo que parezca, no en términos de autocrítica, ya que son ellos los que no nos han dado jamás la palabra, sino como una acusación, algo frente a lo cual había que sentirse culpable. Fui uno de los que protestaron y por eso, si me lo permiten, prefiero no revelar mi nombre. El caso, lo que le importa a esta historia, es que al tercer año de clases llegó a mi curso de Lógica una costeñita hermosa, peleona, hija de samario y francesa, que argumentaba hasta sobre los huecos en las paredes. ¿Cómo describirla? Como ver simultáneamente a Ursula Andress saliendo del mar en bikini (Dr. No, 1962), a Sharon Stone cruzando la pierna en Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) y a Jacqueline Bisset teniendo un estrepitoso orgasmo en el baño de un avión que aterriza (Ricas y famosas, George Cukor, 1981), todo eso más el Nacimiento de Venus, de Boticelli, el primer movimiento del Bolero, de Ravel, el capítulo siete de Rayuela y los jardines colgantes de Babilonia, todo con vista al mar, y además leyendo en francés a Benjamin Constant y a Georges Bataille. La folie! Se llamaba Lizette y el apellido no lo diré, pues los caballeros no tienen memoria. El caso es que al llegar ella al salón de clase mis ojos se instalaban en su pecho, en su corazón, incluso entre sus piernas, y de ahí no salían hasta la tarde, cuando el mundo se convertía otra vez en una galleta dietética, desabrida y sin sal. Eran tiempos duros y yo sentía la urgencia del adulterio, pues era un hombre casado. La cercanía de los cincuenta me tenía muy tenso. Con el reflejo animal de poner a prueba mis capacidades de seducción, y Lizette era perfecta para dar satisfacción a ese humillante deseo. Empecé a trabajar el tema, alerta a cualquier posible temblor de alas (como las arañas), hasta que un día, después de una clase, mi presa se acercó a pedir consejo. Leía a Richard Sennett y a Paul Virilio, así que la invité a tomar un café mientras charlábamos. Le hablé de Velocidad del motor y dela Universidad del desastre. Al llegar a McLuhan pedimos dos cervezas, con Toni Negri nos pasamos al 37 ron y, al entrar a la sociedad posfordista y la lógica reguladora de los procesos sociales, se acercó a mi oído y me dijo, no me respetes tanto, profe, ya va siendo hora de que me veas desnuda. Volé en mi Renault 21 porla Circunvalar y subí por el cerro hasta el Motel Altos dela Calera, que siempre vi con curiosidad cada vez que iba con la familia a comer fritanga o a pasear a Guasca. Acerqué el carro a una cadena, abrieron y elegí una semisuite. Por la escalerilla que sube al cuarto, y con la empleada todavía preguntando qué íbamos a tomar, Lizette ya me besaba con ímpetu. Perdona, dijo, es que estoy más entusada que el putas. ¿Entusada? Me contó de un novio argentino, un tipo algo rococó en su habla pero con un sexo prensil que la había catapultado no sabía bien si al planeta del Principito o al de los Simios, en clase business y sin escalas. Quítame ese encoñe, profe. Ordené media de ron, papas fritas BBQ y un paquete de Kool, y le dije, veré qué puedo hacer, comprendiendo que tenía por delante una ardua tarea. Entonces fui al baño, miré hacia abajo y le dije a mi soldado: ya escuchaste a la señorita, hoy la cosa va en serio. Acto seguido me tragué una pastilla azul, pues, como dice un compañero filósofo, tirar sin pastilla es como leer sin luz eléctrica. Al volver a la cama vi que Lizette tenía un collar de plata en la cintura. Pasé saliva. La tanga Punto Blanco negra voló hacia la caperuza de la lámpara y pude ver su mismidad rasurada, y la barriga lisa con algunas pecas, su ombligo como un tercer ojo, un viejo rastro de bronceado y una L mayúscula, en caracteres góticos, tatuada al inicio de la entrepierna. ¿Lorenzo?, ¿Luis?, dije, acariciándola, pero ella se rio, no seas grosero, chico, ¡Leibniz! A partir de ese momento, tras una serie de appetizers, caricias y chupamientos para despertar los corpúsculos de Krause, hicimos una dupla de fornicaciones intensas y complicadas. En primer lugar la exigente Montaña rusa, introducida en Colombia en 1982 por R.H. Moreno-Durán, un sube y baja por los tres orificios (muy usada por la literatura erógena posterior) y luego el clásico Mirando a Constantinopla, que ofrece una hermosa vista de la espalda y las caderas (tal vez la más hermosa que puede existir). Nos fuimos al descanso con un más que aceptable 5,9 en la Richter. Hecho esto nos relajamos. Lizette miró si tenía mensajes en el celular y respondió un par de chats. Yo hice lo mismo con miedo de que mi mujer me buscara (le dije que tenía reunión de posgrado). Bebimos unos vasos de ron, vimos un poco de porno de izquierda antiglobal de Erika Lust y nos preparamos para el tiempo complementario. Para nivelar arranqué con un 68 (te la chupo y me debes una) hasta que Lizette cantó a gritos la primera estrofa de Ne me quitte pas. Cuando estaba al borde del tsunami di un salto y quedé frente a ella, a la japonesa, y así permanecimos, como apostando a un serio, hasta que nos barrió el sirocco, un ventarrón ni el verraco, y cuando creí que habíamos terminado Lizette me agarró de los brazos y dijo, no señor, espera, hay más, y gritó, ¡huy, qué polvazo, profe!, así que me dije, ok, soldado, nos vamos al dos sin sacar, bendita sea la pastilla que ya debió entrar en la sangre, ¡inmersión! 38 Terminamos exhaustos, felices, pero al encender la lámpara empezó el problema. Por una increíble casualidad, nuestra segunda fornicación aceleró algo y a Lizette le llegó el periodo, Caperucita Roja, lo que significó mucha sangre en las sábanas. Por fortuna habíamos retirado el cubrelecho. Esto a Lizette la puso frenética. De repente su lado costeño desapareció y, digamos, se apoderó de ella la francesa. Testaruda, psicorrígida. Dijo que se llevaría todo para lavarlo y que lo devolvería por courrier. Le dije que era una tontería, que ni nos imaginábamos lo que habrían encontrado en esos cuartos. Que era normal. Nada de eso, dijo vistiéndose, y en un segundo, antes de que yo acabara el cinematográfico cigarrillo poscoital, ya tenía las sábanas dobladas y había tapado la cama con el cubrelecho. Al bajar guardó todo en el baúl del carro y salimos, ella contrariada y yo con el sentimiento de culpa haciendo sobrevuelos. Luego se puso a responder chats. Yo me concentré en el camino. Dejamos atrás los Altos dela Caleray agarramos el cruce para bajar hacia Bogotá, que a esa hora parecía un planisferio iluminado. Al llegar al CAI encontramos un retén de Policía y nos hicieron el alto. Control rutinario, dijo el agente, y nos pidió bajar. Saqué los documentos muy tranquilo hasta que recordé las sábanas y miré a Lizette. Ella ya se había percatado y me miraba con pánico. Por supuesto que las encontraron y no hubo nada que hacer. Nos subieron al furgón esposados. Lizette dijo que la sangre era suya, que podía demostrarlo, pero el policía le dijo, señorita, cálmese, hasta un vigilante de conjunto residencial la arrestaría por andar con unas sábanas ensangrentadas. La Policía se demoró seis días en establecer que la sangre era de Lizette, y mientras tanto nos tuvieron detenidos. Tuve que recurrir a un abogado y dar explicaciones. Mi esposa se lo tomó como algo personal y por eso escribo esto en la casa de un colega, que me recibió mientras consigo algo. No volví a ver a Lizette, pues estoy suspendido mientras el tribunal docente evalúa el caso. Esta es mi trágica historia, queridos amigos. Por eso hoy odio la sangre, odio a Lizette y, por supuesto, las canciones de Jacques Brel. 39