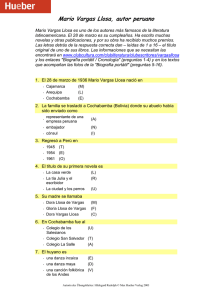

Mario Vargas Llosa - 1997-2004 - Artículos - Piedra de toque (El País)

Anuncio