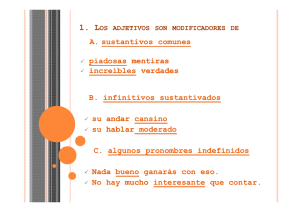

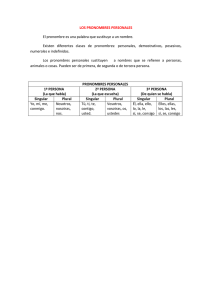

Introducción. Concretar significados. Los nombres comunes se refieren a todos los seres o cosas iguales. Al ponerles un artículo o adjetivo, reducimos su extensión y concretamos su significado. Gato todos los gatos. Mi gato un gato que me pertenece. Mi gato negro el gato que me pertenece y su color. Definición. Los artículos y adjetivos son palabras que van colocadas junto a los nombres para limitar su significado al decir alguna característica del los mismos. Concuerdan con el nombre en género y número. El coche rojo, nuestras amigas segovianas. El artículo. Determinado. Nos indica que el nombre al que acompaña es conocido o se ha citado antes. El niño se llama Manolo. Los artículos. El, la, los, las. Contracto. a + el al: Voy al cine. de + el del: Venimos del parque. Los adjetivos. Clases. Definición. Son palabras que acompañan al nombre para determinarlo y decir algo de él (situación, cantidad), o para calificarlo (añadirle alguna cualidad). Adjetivos determinativos. Demostrativos. Definición. Los adjetivos demostrativos acompañan al nombre y lo sitúan en el tiempo o en el espacio con respecto al hablante. Esa casa me gusta (espacio). Aquel verano fue bonito (tiempo). Pronombres. Los demostrativos pueden ser pronombres. Cuando es así sustituyen al nombre y llevan tilde. Ésa me gusta mucho (la casa). Aquél fue bonito (el verano). Los demostrativos Singular Plural este esta esto estos estas ese esa eso esos esas aquel aquella aquello aquellos aquellas Posesivos. Definición. Los adjetivos posesivos acompañan al nombre e indican a quién pertenece el objeto nombrado. Perdí mi bolso. Podamos nuestros rosales. Pronombres. Cuando sustituyen al nombre en lugar de acompañarlo. Ayer perdí el mío (mi bolso). Hemos podado los nuestros (nuestros rosales). Los posesivos UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES mi, mío, mía, mis, míos, mías nuestro-a, nuestros-as Primera persona tu, tuyo-a, tus, tuyos-as vuestro-a, vuestros-as Segunda persona su, suyo-a, sus, suyos-as su, suyo-a, sus, suyos-as Tercera persona Indefinidos. Definición. Los adjetivos indefinidos hacen referencia a la cantidad de objetos que se nombran pero sin precisar con exactitud. Algunos chicos llegan tarde. Pronombres. Cuando sustituyen al nombre en lugar de acompañarlo. Algunos llegan tarde. Sólo llegó uno. Los indefinidos Singular Masculino Femenino Plural Neutro Masculino Femenino un, uno una uno unos unas algún, alguno alguna algo algunos algunas ningún, ninguno ninguna nada ningunos ningunas poco poca poco pocos pocas escaso escasa escaso escasos escasas mucho mucha mucho muchos muchas demasiado demasiada demasiado demasiados demasiadas todo toda todo todos todas varios varias otro otra otro otros otras mismo misma mismo mismos mismas tan, tanto tanta tanto tantos tantas alguien nadie cualquier, cualquiera cualesquiera quienquiera quienesquiera tal tales demás bastante demás bastantes Numerales. Definición. Los adjetivos numerales hacen referencia a la cantidad o al orden de forma clara y precisa. Tenemos cinco canicas. Cardinales. Son los que indican número. Tenemos veinte cromos. Vive en el número tres. Ordinales. Indican orden. Es el séptimo de la fila. Pronombres. Cuando sustituyen al nombre. Tenemos veinte. Es el séptimo. Ortografía. Los cardinales del 1 al 30 se escriben con una sola palabra y del 31 en adelante con varias. Los ordinales del 1º al 20º se escriben con una palabra y del 21º en adelante con dos. Interrogativos. Definición. Se utilizan para preguntar. Tanto en las interrogativas directas como en las indirectas llevan siempre tilde. ¿Qué pantalón llevarás? (directa). Dime qué pantalón llevarás. Interrogativos. Qué, cuál, cuánto, cuándo, dónde. Esquema: Introducción. El artículo. Los adjetivos. Clases. Adjetivos determinativos. Concretar significados. Determinado. Definición. Demostrativos. Definición. Los artículos. - Posesivos. - Contracto. - Indefinidos. - - - Numerales. - - - Interrogativos. Los pronombres son palabras o morfemas cuyo referente no es fijo sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Pragmáticamente se refieren con frecuencia a personas o cosas reales extralingüísticas más que a sustantivos del contexto. A esta propiedad de referirse a otros elementos tanto lingüísticos como extralingüísticos se la denomina deixis; por ejemplo: Pedro no es tan listo como él pensaba'; ellos comen mucho. Todas las lenguas humanas tienen pronombres, además todas ellas tienen pronombres personales y posesivos que obligatoriamente expresan persona. También es frecuente entre las lenguas del mundo que los pronombres expresen número e incluso género. En las lenguas flexivas generalmente expresan también caso. De hecho es habitual en las lenguas del mundo que en el pronombre se expresen más categorías gramaticales que las que se expresan en el verbo o el nombre. Por ejemplo, en inglés los pronombres personales admiten género pero los nombres no. En español admiten caso morfológico, a diferencia de los nombres. En chino mandarín expresan número pero en el nombre esa categoría usualmente no se expresa. Índice [ocultar] 1El pronombre o 1.1Pronombres y determinantes o 1.2Pronombres y anáforas 2Pronombres en las lenguas del mundo 3El pronombre en español 4Referencias 5Enlaces externos El pronombre[editar] Técnicamente, un pronombre o elemento pronominal, al igual que un elemento anafórico, es una palabra cuyo referente depende del contexto lingüístico, al carecer de significadoléxico. La diferencia entre las anáforas y los pronombres es que las primeras requieren un antecedente en su dominio sintáctico local, que lo «rija» propiamente de acuerdo con la teoría de rección y ligamiento dentro del marco generativista. Los pronombres por el contrario no requieren la presencia de un antecedente sintáctico, aunque generalmente sí de un antecedente discursivo. La gramática tradicional caracterizó imperfectamente el pronombre como una «palabra que sustituye al nombre», aunque en el análisis moderno este análisis no es correcto. El punto de vista moderno considera que los pronombres son el núcleo sintáctico de un sintagma determinante, mientras que un nombre es el núcleo de un sintagma nominal. Los pronombres son una categoría universal y todas las lenguas poseen algún tipo de pronombres, como los personales/posesivos y los deícticos. En los pronombres posesivos, y generalmente también en los personales, todas las lenguas distinguen al menos tres formas o personas: primera persona (exclusiva) [+hablante][-oyente], segunda persona [hablante][+oyente] y tercera persona [-hablante][-oyente]. Algunas lenguas distinguen además otras personas correspondientes a [+hablante][+oyente] (1ª persona inclusiva) y también varias terceras personas obviativas. Finalmente, desde el punto de vista de las categorías gramaticales es frecuente que los pronombres expresen como mínimo tantas categorías como los sustantivos, frecuentemente más. Por ejemplo en inglés sólo los pronombres expresan género gramatical, que está ausente en los nombres. En chino mandarín los pronombres personales frecuentemente expresan número gramatical, que generalmente no es expresado en el nombre. Pronombres y determinantes[editar] Los pronombres y los determinantes están estrechamente relacionados y tienen propiedades de distribución en la oración curiosas. De hecho se piensa que todos los pronombres pueden considerarse como un determinante que no acompaña a un nombre.1 De ahí que se haya propuesto que el núcleo sintáctico de un sintagma con determinante no sea el nombre sino el determinante, ya que esta parece la parte obligatoria de los sintagmas siendo el nombre el complemento de dicho núcleo. Esta es una de las razones básicas por lo cual se propuso el sintagma determinante como constituyente diferente del sintagma nominal. La siguiente tabla muestra algunas de las relaciones existentes entre pronombres y determinantes: Función pronominal Función determinante Personal (1ª/2ª) yo yo desayuno Personal (3ª) / Artículo agárrala agarra la silla Posesivo Este es mío Este es mi lápiz Demostrativo Quiero este Quiero este lápiz Indefinido Interrogativo ¿Has visto alguno? ¿Has visto algún pez? ¿Quién fue? ¿Qué persona? Pronombres y anáforas[editar] Artículo principal: Anáfora (gramática) Tanto las anáforas como los pronombres son elementos cuyo referente no es fijo sino que depende del contexto lingüístico. La diferencia sintáctica entre ellos es que las anáforas requieren un antecedente en su dominio local, mientras que los pronombres no tienen antecedente en su dominio local (aunque pueden tener antecedente discursivo). El ejemplo más claro de anáforas son los reflexivos, indebidamente llamados «pronombres» reflexivos. Estos reflexivos requieren estar regidos por su antecedente de acuerdo con los principios de rección y ligamiento. Pronombres en las lenguas del mundo[editar] Los pronombres personales son los pronombres que expresan la categoría de persona gramatical. Los sistemas más comunes de pronombres personales distinguen tres personas, que la gramática tradicional llama primera persona, segunda persona y tercera persona. Estas tres formas se analizan usualmente con respecto a la referencia posible como: [+hablante] (1ª persona) [+oyente] (2ª persona) [-hablante][-oyente] (3ª persona). En algunas lenguas, como por ejemplo las lenguas algonquinas pueden existir 4ª persona (que realmente son formas adicionales para 3ªs personas obviativas). Algunas lenguas además distinguen en el plural (y a veces el dual) entre 1ª persona nosingular inclusiva ([+hablante][+oyente]) y 1ª persona no-singular exclusiva ([+hablante][oyente]). Esta distinción inclusivo/exclusivo en la primera persona a veces se llama inclusividad, alrededor de un tercio de las lenguas del mundo tienen clusividad. En cuanto al número, la inmensa mayoría de lenguas del mundo distinguen en los pronombres personales formas de plural y formas de singular, aunque en algunos casos los pronombres son invariantes respecto al número. Menos frecuente es que también existan formas diferentes que expresan número dual, que podría estar presente en alrededor de una quinta parte de las lenguas del mundo. Las distinciones de número a veces no alcanzan a todas las personas. Si una lengua no distingue algunas formas de número en alguna persona, es más probable que sea la tercera. El género gramatical es otra categoría que frecuentemente interviene en los pronombres personales. Alrededor de una quinta parte de las lenguas del mundo expresan género en alguna de las personas. Las distinciones de género de todas maneras son más frecuentes en las terceras y segundas personas que no en la primera. El pronombre en español[editar] Artículo principal: Pronombres en español En español, los pronombres personales expresan obligatoriamente persona, género, número y caso. Los pronombres posesivos expresan lo anterior excepto el caso, y el resto de pronombres generalmente sólo expresan género y número. Los pronombres del español pueden ser clasificados en: personales tónicos (no-clíticos) (de casos nominativo-vocativo y preposicional) (yo, tú, él, ... mí, ti, sí, ...) átonos (clíticos) (de casos acusativo y dativo) (me, te, se; lo, le, la; nos, os; ...) reflexivos y recíprocos (me, te, se, nos, os) posesivos demostrativos relativos interrogativos o exclamativos (enfáticos) indefinidos numerales Una característica notable del español y las lenguas romances es que los pronombres de objeto (directo o indirecto) coinciden con los pronombres reflexivos y recíprocos, a diferencia de lo que sucede en muchas otras lenguas donde existen formas que diferencian los pronombres de objeto. PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Los pronombres demostrativos remiten a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Estas formas se acentúan todas, excepto las neutras: esto, eso, aquello (puesto que no pueden confundirse con adjetivos demostrativos). cmapspublic2.ihmc.us/luisamariaarias PRONOMBRES POSESIVOS Los pronombres posesivos señalan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. FORMAS Conjunción (gramática) Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. Proviene del latín cum: ‘con’, y jungo: ‘juntar’; por lo tanto, significa ‘que enlaza o une con’. Constituye una de las clases de nexos. No debe confundirse con los marcadores del discurso, nexos de orden superior que unen textos, no palabras, sintagmas ni oraciones. Índice [ocultar] 1La conjunción en español o 1.1Tipología o 1.2Otros nexos 1.2.1Giros conjuntivos 1.2.2Adverbios conjuntivos 1.2.3Pronombres relativos 1.2.4Locuciones conjuntivas 1.2.5Conjunciones discontinuas o correlativas o 1.3Conjunciones coordinantes o coordinativas 1.3.1Conjunciones copulativas 1.3.2Conjunciones disyuntivas 1.3.3Conjunciones adversativas 1.3.4Conjunciones explicativas 1.3.5Conjunciones distributivas o 1.4Conjunciones subordinantes o subordinativas 1.4.1Conjunciones de las subordinadas sustantivas 1.4.2Pronombres relativos de las proposiciones subordinadas adjetivas 1.4.3Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales 1.4.3.1Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales circunstanciales 1.4.3.2Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales lógicas 2Véase también 3Referencias La conjunción en español[editar] La conjunción es una clase invariable (y generalmente átona) de palabras cuya función es establecer relaciones entre palabras, sintagmas, frases u oraciones. Estas relaciones entre ellas son de jerarquía sintáctica y de tipo semántico (de significado). Por ejemplo, en «Laura va a trabajar y Samuel se queda en casa», se enlazan dos oraciones para construir una mayor; el tipo de relación que hay entre ambas es de igualdad, de forma que se pueden intercambiar, y se suman los significados de ambas. La conjunción sólo tiene un significado gramatical meramente operativo y no posee significado léxico o extralingüístico. Su significado puede variar sin embargo por las relaciones oracionales que puede presentar al enclavarse en un contexto comunicativo. Así, y tiene valor aditivo en «Laura compra y vende objetos», pero valor de oposición equivalente a pero en «Samuel trabaja y no todos los días». Tipología[editar] La gramática tradicional suele distinguir entre conjunciones coordinantes o propias y conjunciones subordinantes o impropias. Las conjunciones coordinantes o propias son las que unen palabras, sintagmas y oraciones del mismo nivel sintáctico, de forma que sus elementos son intercambiables sin que se altere el significado conjunto: "Luis caminaba triste y pensativo" = "Luis caminaba pensativo y triste". Las conjunciones subordinantes o impropias no enlazan tanto palabras o sintagmas como proposiciones que no son intercambiables entre sí (si se intercambian, el significado aparece distinto o agramatical). Esto se debe a que una posee mayor jerarquía que la otra. Al menos una de esas oraciones no tiene sentido completo sin la otra. Algunos de sus nexos son como, cuando, que, porque, para que... Las conjunciones subordinantes degradan la oración en que se insertan y la transponen funcionalmente a una unidad de rango inferior que cumple alguna de las funciones propias del sustantivo, del adjetivo o del adverbio: «Dijo que vendría», «El libro que me prestaste es bueno», «Lo hice cuando me dijiste». Modernamente esta división tradicional se ha concretado y formalizado más: se distinguen conectores (conjunciones coordinantes y que no ejercen función alguna en las proposiciones que unen), transpositores (conjunciones subordinantes que no ejercen función dentro de la proposición que introducen) y relatores (pronombres relativos y adverbios relativos que ejercen función dentro de la proposición subordinada que introducen).12 Otros nexos[editar] Algunas construcciones son equivalentes a conjunciones: son los giros conjuntivos, los pronombres relativos, los adverbios conjuntivos y las locuciones conjuntivas. Giros conjuntivos[editar] Hay muchos nexos, en su origen preposiciones, que encabezan oraciones y que adquieren valor de conjunción, aunque no tengan forma conjuntiva, cuando se suman a un infintivo. A estas construcciones se les llama giros conjuntivos. Por ejemplo: Al + inf. = Cuando + verbo conjugado: Al cantar el gallo, San Pedro lloró = Cuando cantó el gallo... + Por + inf. = Porque + verbo conjugado: Por venir tarde, no entró = Porque vino tarde... + Con + inf. = Aunque + verbo conjugado: Con ser tan listo, no aprobó = Aunque era tan listo... + De + inf. = Si + verbo conjugado: De llover hoy, nos refugiaremos en el kiosco = Si llueve hoy, nos refugiaremos... + Para + inf. = Para que + verbo conjugado: Hemos venido para cantar = Hemos venido para que cantemos + Adverbios conjuntivos[editar] Igualmente, existen algunos adverbios y pronombres que pueden funcionar como conjunciones. Si son adverbios, se denominan adverbios conjuntivos: cuando, mientras, donde, como, así, etc. Pronombres relativos[editar] Entre los pronombres, están los llamados pronombres relativos (que, quien-es, el-la-loslas cual-es, cuyo y cuanto-a-s). A diferencia de las conjunciones, poseen función sintácticadentro de la proposición subordinada adjetiva que introducen y un significado que toman de una palabra, sintagma, oración o texto anterior (y más raramente posterior) mediante deíxis. Locuciones conjuntivas[editar] Por otra parte, existen determinadas construcciones que agrupan diversas preposiciones, sustantivos, adverbios, conjunciones y otros elementos a fin de formar las llamadas locuciones conjuntivas, funcionalmente equivalentes a nexos o conjunciones; forman un vasto repertorio que expresa los más curiosos matices: de manera que, así que, a fin de[+ infinitivo], por más que, pese a que, a pesar de, a pesar de que, habida cuenta de que, antes de que, después de que, a pesar de, etc. Conjunciones discontinuas o correlativas[editar] Existe además un grupo de conjunciones discontinuas o correlativas que aparecen en dos partes, de forma correlativa, una parte en la primera proposición unida y otra parte por lo general encabezando la segunda: «"Hasta tal punto le tenía antipatía, que vino para matarlo». Conjunciones coordinantes o coordinativas[editar] Artículo principal: Oración coordinada Las conjunciones coordinantes o coordinativas son las que unen palabras, sintagmas u oraciones del mismo nivel sintáctico de forma que sean intercambiables entre sí sin que el sentido general de la oración compuesta varíe: "Pedro y Juan lo hicieron" = "Juan y Pedro lo hicieron". Los libros y el cine me gustan mucho" = "El cine y los libros me gustan mucho". "Pedro plancha y María barre" = "María barre y Pedro plancha". Entre las conjunciones coordinantes se agrupan las copulativas, disyuntivas y adversativas. Las antiguas explicativas y distributivas se consideran hoy, según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2011), casos particulares de las disyuntivas y las yuxtapuestas, respectivamente. Se discute si deben entrar en este capítulo también las llamadas ilativas, identificadas por lo común con las conjunciones subordinantes consecutivas. Conjunciones copulativas[editar] Las conjunciones copulativas sirven para reunir en una sola unidad funcional dos o más elementos homogéneos; indican adición o suma. Son y, e (delante de palabras que empiecen por -i, por eufonía), ni (equivalente a y no) y que (en expresiones como "dale que dale" o "vuela que vuela"). La conjunción más usada en la lengua coloquial es y: «Sergio y Daniel pasean». Se repite frecuentemente en el lenguaje infantil, como expresión sucesiva de enunciados: El perro es mi amigo y lo quiero mucho y juega conmigo. Este uso pleonástico se mantiene en la lengua popular de las narraciones, y como recurso expresivo intensificador. Se emplea ecuando la palabra siguiente empieza por i o hi, para evitar la cacofonía: «Se reunieron e hicieron los trabajos». «Vinieron padres e hijos». Pero, en caso de que la combinación hiforme parte de un diptongo, se usa la conjunción común y: «nieve y hielo», «diptongos y hiatos». La conjunción ni equivale a y no y señala la adición de dos términos, pero implica que sean negativos: «No hizo los trabajos ni estudió». A fin de marcar la expresividad, se antepone a veces a todos los términos unidos: «Ni tengo trabajo ni dinero». La conjunción copulativa que es de uso arcaizante, aunque también figura en locuciones con valor intensificador: «Y tú, llora que llora». «Lo mismo da que da lo mismo». Conjunciones disyuntivas[editar] Sus nexos son o y u (ante palabras que empiezan por "o-" u "ho-"). Las conjunciones disyuntivas indican alternancia entre opciones. Dicha alternancia puede ser: 1. Exclusiva o excluyente ("¿Vienes o te quedas?"). 2. Abierta, inclusiva o incluyente (¿"Estudias o trabajas?", en el sentido de que pueden hacerse las dos cosas) 3. De equivalencia denominativa, cuando se unen dos expresiones con idéntico valor denominativo: "Los médicos estudian la dispepsia o digestión lenta". "Cervantes o El manco de Lepanto". "Don Álvaro o La fuerza del sino". Aunque se sitúa entre los términos que indican la alternancia, también puede anteponerse a cada uno de ellos: "¿Llamó Pablo o Carlos?" "O llamó Pablo o Carlos". Se emplea ucuando precede a una palabra que empieza por o u ho: Lo hará uno u otro, también para evitar la cacofonía. Otras veces, o indica que los términos unidos son equivalentes y sirven para designar una misma realidad: "Todo ocurrió o sucedió en un momento determinado". Conjunciones adversativas[editar] Las conjunciones adversativas son las que contraponen dos proposiciones o términos sintácticos de forma que cada uno corrige al otro. Sus nexos llevan siempre una pausa delante expresada con coma, punto y coma o punto y son "pero", "aunque" (cuando equivale a "pero"), mas (más suave que "pero" y que se emplea solo en la lengua escrita), sin embargo, no obstante y empero (arcaica, solo de uso en lengua escrita y equivalente a "sin embargo". Por ejemplo: "Llueve, pero no me mojo". También se emplea "sino" o "sino que" cuando una de las proposiciones está negada: "No lo hizo Pedro, sino Juan / sino que Juan lo realizó"). Giros conjuntivos también empleados y gramaticalizados en todo o en parte como conjunciones adversativas son con todo, más bien, excepto, salvo y menos. La corrección o contrariedad puede ser total o parcial, según lo cual las oraciones coordinadas adversativas pueden ser restrictivas o exclusivas. Las conjunciones adversativas restrictivas presentan una contrariedad parcial entre enunciados no incompatibles: “No había estudiado, pero logré responder a casi todo”, “El equipo jugó muy mal, mas logró imponerse en el marcador”. Suelen usar sobre todo el nexo “pero” y en los casos en que la primera coordinada es negativa la segunda suele incluir el adverbio “sí” como refuerzo: “Miguel no entiende la teoría, pero sí entiende el funcionamiento del sistema”. Las conjunciones adversativas exclusivas, expresan enunciados incompatibles en que uno excluye al otro: “Eso no es lo que ofrecisteis, sino lo que os conviene”, “No es un político, sino que es un mafioso”. Su nexo más acostumbrado es “sino”, pero también puede emplear “sin embargo”, “no obstante”, “al menos” y “con todo”, entre otros. A veces pueden omitir el verbo en la segunda coordinada: “No lo cometió mi hermano, sí mi primo“. Sus nexos más usados son sino que, antes bien, al contrario. Conjunciones explicativas[editar] Son aquellas que unen proposiciones que expresan lo mismo, pero de distinta forma, a fin de explicarse mutuamente. Son por lo general giros aislados entre comas como: o sea, esto es, es decir, mejor dicho. Ejemplo: Se fue al otro mundo, es decir, se murió. En realidad se trata de casos particulares de disyuntivas o copulativas. Conjunciones distributivas[editar] Las conjunciones distributivas distribuyen elementos: Ora... ora... - Ora fregaba, ora barría... ya... ya... - Ya fregaba, ya barría... bien... bien... Bien fregaba, bien barría... Sea... sea... - Sea Juan, sea Pepe Siquiera... siquiera... Siquiera venga, siquiera no venga. En realidad no son verdaderos nexos porque tienen función sintáctica dentro de la proposición que introducen y se trata de casos de yuxtaposición o bien de nexos discontinuos disyuntivos en casos como "vendrá, sea hoy, sea mañana". Conjunciones subordinantes o subordinativas [editar] Artículo principal: Oración subordinada Las conjunciones subordinantes o subordinativas se caracterizan porque: 1. Unen solo proposiciones. 2. Las proposiciones que unen no son intercambiables. 3. Al menos una de las proposiciones que se unen no tiene sentido completo sin la otra, y a veces incluso ninguna. 4. Una de las proposiciones unidas tiene mayor jerarquía sintáctica que la otra, y se denomina principal de la otra, que es llamada su subordinada. Se dividen en tres grandes grupos: Las que introducen subordinadas sustantivas; Las que introducen subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo (que en vez de conjunciones son en realidad relatores, esto es, pronombres relativos); Las que introducen subordinadas adverbiales, tanto si introducen proposiciones circunstanciales como si introducen proposiciones lógicas. Conjunciones de las subordinadas sustantivas[editar] Artículo principal: Subordinación sustantiva Las conjunciones subordinantes o subordinativas que introducen subordinadas sustantivas introducen oraciones que desempeñan las funciones propias de un sintagma nominal (sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, suplemento, complemento del nombre). Las conjunciones sustantivas se clasifican según la función que la oración sustantiva desempeñe dentro de la oración principal. Se utiliza que, conjunción completiva, para la función de sujeto y de complemento directo: Me molestó ‘que’ no me lo dijeras; Dijo ‘que’ lo haría. A veces, se emplea que con alguna preposición, por ejemplo en función de suplemento: Él se convenció ‘de que’ era importante. También se emplea si para las interrogativas indirectas: "Me pregunto si vendrá". También pueden utilizarse pronombres y adverbios interrogativos: "Me preguntó cómo vendrían". "Me preguntó cuántosvendrían". Pronombres relativos de las proposiciones subordinadas adjetivas[editar] Artículo principal: Subordinación adjetiva Las proposiciones subordinadas adjetivas no utilizan conjunciones, sino que van introducidas por pronombres relativos que actúan como nexos (que, quien, el cual, cuyo y sus variantes). Dichos pronombres relativos o relatores desempeñan al mismo tiempo una función sintáctica dentro de la proposición subordinada que introducen. Estos pronombres relativos pueden ir precedidos de preposición o no. "El libro que me prestaste era muy bueno". "El libro del que me hablabas era bueno". Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales[editar] Dentro de las adverbiales existen generalmente dos grupos de conjunciones que introducen proposiciones subordinadas: las que introducen proposiciones circunstanciales de tiempo, modo, lugar y comparación, y las que indican operaciones o relaciones lógicas entre la proposición subordinada y la proposición principal como son, la causa, la consecuencia, la consecuencia inesperada o no deseada llamada concesión, la finalidad y la condición. Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales circunstanciales[editar] Las que introducen proposiciones subordinadas adverbiales circunstanciales pueden ser meras conjunciones, adverbios conjuntivos, giros conjuntivos o locuciones conjuntivas y pueden indicar Tiempo (cuando, al + inf., mientras, después de que, antes de que, no bien, así que, de que, en cuanto, apenas, luego, luego que, antes que, después que, mientras que, en tanto, siempre que, ahora que, desde que, hasta que, una vez que...). Lugar (donde, adonde, por donde, en donde, desde donde...). Modo (como, según, conforme, como si, de la forma, manera, suerte, modo que). Comparación (tan... como; más... que; menos... que). En este último caso se utilizan nexos discontinuos o correlativos. Conjunciones y otros nexos de las proposiciones subordinadas adverbiales lógicas[editar] Las que introducen proposiciones subordinadas adverbiales lógicas pueden indicar: Causa (porque, ya que, por + inf., etc.). Consecuencia, esto es, implicación o seguimiento lógico (así que, por tanto, pues, conque, así pues, de forma, manera, modo o suerte que). Concesión, esto es, un impedimento o complicación insuficiente para la realización de la acción (aunque, por más que, a pesar de que, con todo, bien que, con + inf., pese a que, etc.). Finalidad, aplicación (para que, a fin de que, con el cometido, intención o propósito de que, a fin de + inf., etc.). Condición (si, caso que, en el caso de que, de + inf., como, con tal que, puesto caso que, supuesto que, a menos que, siempre y cuando, etc.). La Edad Media era una época muy oscura, por eso fue llamada época oscura, donde predominaban sobre todo los dragones, las grandes dinastías europeas, la peste negra (la cual no era tan divertida como en Italia) y las monjas voladoras. La literatura española tenía que tomar todos estos elementos y mezclarlos en poemas ilegibles ya que hasta ese momento no se inventaban ni la prosa ni el español. Los españoles sólo podían comunicarse mediante una mezcla de latín y árabe heredado de los legionarios romanos establecidos en Ceuta. La literatura española propiamente dicha no nacerá hasta finales del siglo XV, poco después de la invención del español por Antonio de Nebrija. A pesar de todo, en esta época salieron algunas cosas buenas como las siguientes: Obras y autores medievales [editar] El Cantar del Mío Cid [editar] La primera manifestación fue cuando Anónimo escribió el Cantar del Mío Cid, una célebre historia de un célebre caballero imaginario, que debido al éxito de taquillas salió la segunda entrega “Las mocedades del Cid” y la tercera “El Cid y el misterio del príncipe Moro”, comenzaba una amena tradición comercial. En este épico poema copiado de los franceses, se narra la historia del Cid Empalador, que únicamente con su caballo y su lanza reconquista España él solo expulsando a los moros, a los judios y a los molinos de la península, para más tarde regalar a sus hijas a unos hijos de puta que las abandonan en el bosque. El Cid se siente ofendido a pesar de saber qué pasaría y los destroza con un par de espadas mágicas. Las jarchas [editar] Garid Vos, ay yermaniellas/¿com`contener e mieu mali?/Sin el habib non vivreyu,/et volarei demandari. ¿Qué coño es esto? Prefiero las matemáticas. Mientras el Cantar de Mío Cid arrasaba en taquillas, para competir contra ellas salieron unas publicaciones llamadas jarchas. Sin embargo, estas no tuvieron tanto éxito porque la palabra "jarcha" suena extraña y para colmo estaban escritas en el alfabeto árabe. Vayse meu corachón de mib. ya Rab, ¿si me tornarád? ¡Tan mal meu doler li-l-habib! Enfermo yed, ¿cuánd sanarád? (traducción) Vaya meo, corazón de mí, Y el rabo se retorcerá Tan mal meo que me duele Enfermo estoy, ¿cuando curaré? Destaca un tal Isidoro de Sevilla, un don nadie que tenía muchas profesiones pero no tenía nada mejor que hacer. Las glosas [editar] Tras el fracaso de las jarchas llegaron las glosas, que vienen a ser lo mismo salvo que eran frases de narradores desconocidos escritas en los márgenes de los libros por la escasez de papel que había en la época. Su contenido era el siguiente: Conno, ayutorio de nuestro dueño Christo, dueño Salvatore, qual dueño yet ena honore a qual dueño tienet ela mandatione cono Patre, cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos Deus onmipotes tal serbicio fere que denante ela sua face gaudiosos seyamus". Sí, muy aburrido e incomprensible, mejor se traduce y que salga lo que salga: Coño, el ayuno de Cristo Corleone, dueño del honor, del Internet y mandador de los padres; me seca los testículos. Sacamos dos cipotes y más de allá no seguimos. Destaca la característica de que te dejaba con intriga. Alfonso X el Sabio [editar] El rey cristiano escribía en portuñol porque decía que así nadie le entendía y no podían criticar su más que falta de capacidad lírica. Se supone que escribió las Cantigas de Santa María, aunque algunos críticos literarios han visto dos, tres y hasta cuatro plumas detrás de dicha obra. También se le adjudican una serie de cantigas de maldizer (son unos poemas en las que el autor se cagaba en alguien sin utilizar simbolismos ni recursos retóricos) halladas en las puertas de los retretes de su castillo. A continuación la Cantiga de la Letrina XVII. Alfonso X buscando al hombre sin modales. Neste castelo como a o cú et isso ai um prossima coa que veç mão, por ome me eu seren Y não hei un ten teña que matalo a grande porco este castillo como la próxima el con las culo hay manos, puñales par traducción: un vez yo limpar sen la En modales hombre me lo voy tenga a matar sin que a modales limpiar puñaladas y eso por ser un cerdo grande sin par Los Mesters [editar] Mester de juglaría [editar] A partir del siglo XII surgió una escuela de tontos con ganas de darse a conocer. Este precursor de Operación Truño consistía en un grupo de gente que se exhibían desnudos en las plazas de los pueblos para llamar la atención y una vez hecho esto les obligan a escuchar sus cantos, comparados con el acto de pisar el rabo a un gato. Tuvieron una dura competencia con el Mester de clerecía. chapalele dijo la luciana Mester de clerecía [editar] Dura competencia del Mester de juglaría, consistía en una escuela de monjes prepotentes dirigida por el megalómano Gonzalo de Berceo que escribían libros sobre cómo realizar aventuras sexuales con éxito. Obras como el Libro del Alexandre y el Libro del Apolillado son obras de esta panda de degenerados. Todo sin olvidar los Milagros de vuestra señora, excelso cuerpo de versos que enseñan cómo un sacerdote puede volar para espiar el vestidor de las monjas sí tiene suficiente fe en la Virgen María. De la misma forma enseña a cocinar niños judíos al horno. Como se puede ver es un libro variado. El Arcipestre de Hita [editar] Si pensaban que lo del Mester de clerecía, es porque no conocieron al Arcipestre de Hita. Hermano de Anónimo, se dedicó al tema de éstos y degenerándolo hasta el punto de que uno se llegase a reír de ello. Escribió El libro del buen Amor y El libro del mal Aliento, muestras de lo que pasa cuando cuando uno se mete a monje. Jorge Manrique [editar] Cartel promocional de La celestina en 1502, disponible en DVD y libro Uno de los primeros poetas profesionales. Fue el que impuso la moda de que para ser poeta hay que llevar la bragueta bajada. Todo lo que escribe es pura basura, pero cuando muere su padre escribe tal bazofia que se considera una gran obra. Don Juan Manuel [editar] Borracho que se dedicó a imitar a Esopo haciendo una especie de fábula con moraleja, pero siempre usaba a un rey idiota que contínuamente pide ayuda a un lacayo que disfrutaba dejando en ridículo a éste contando historias que no tienen nada que ver. Tan envidia tenía de este personaje que, con la esperanza de convertirse en una creación suya (locuras de quien lleva sangre azul) se nombró príncipe de Villena. La Celestina [editar] Obra de Fernando de Rojas que dio un giro en la Literatura Mundial, ya que introduce el fenómeno de Todos-Mueren®. También se caracteriza por los bizarros nombres de los personajes (Calixto, Melibea, Celestina, Párseno, Sempronio...¿llamaría a sus hijos así?). Constantes accidentes, asesinatos y suicidios, ¿qué mas se puede pedir? Trovadores [editar] Gente de mismo movimiento que los del Mester de juglaría pero que cantaban en lenguas raras. ORIGENES Y DESARROLLO DEL TEATRO ESPAÑOL Pocas personas, por poco que se hayan dedicado al cultivo de las bellas letras, así dentro como fuera de España, ignoran esta verdad trivial y tantas veces repetida: -Que el teatro español es acaso el más rico que posee ninguna nación. Pero ese teatro español tan universalmente decantado, ¿es por ventura siquiera generalmente conocido? O por mejor decir, esa admiración tradicional a los antiguos ingenios dramáticos españoles, ¿es hija del conocimiento y estudio de sus obras, o debemos considerarla como una de aquellas ideas vulgares, moneda corriente en todos los tiempos y en todos los países, que, a fuerza de oírlas repetidas y de verlas estampadas, se admiten sin discusión y se perpetúan como verdades inconcusas? Aun cuando no tuviéramos otras razones para estar persuadidos de esto último, una que no admite réplica nos bastaría para creerlo, y esta razón se reduce a que el teatro español es muy poco conocido. Esto es un hecho que no necesita demostraciones. Para la inmensa mayoría de los extranjeros y para gran parte de los españoles, Lope de Vega y Calderón reasumen en sí casi todo el esplendor que rodea a ese inmenso cúmulo de riquezas literarias que constituyen lo que se llama el antiguo teatro español. Sucede con las obras de estos poetas poco más o menos lo que con el Don Quijote, libro que, a los ojos de los extranjeros en general, representa toda la literatura española, idea falsa de toda falsedad, error crasísimo y verdaderamente lastimoso en boca del eminente escritor que, el primero, le difundió en Francia, de donde pasó tal vez a las demás naciones. El objeto de la presente colección es dar un fundamento sólido al alto aprecio de que goza el teatro español, y para ello, mal hubiera podido el Editor recurrir a un medio más obvio y convincente que el de reunir en breve espacio las más preciosas joyas de la literatura dramática española, formando un verdadero tesoro del teatro español desde su origen hasta nuestros días. Expuesta ya esta idea general de su obra, réstale manifestar los medios de que ha creído deber valerse para llevarla a cabo con el posible acierto. Basta echar una ojeada sobre la historia del teatro español para que por sí mismo; digámoslo así, se desarrolle el plan que debe seguirse para la formación de la obra que ahora damos a luz. Aquella historia se divide en cuatro épocas principales: estas cuatro épocas deben necesariamente dividir en cuatro partes la colección que nos proponemos publicar. Estas cuatro partes son: 1ª. Tesoro del teatro español desde su origen hasta Lope de Vega. 2ª. Tesoro del teatro de Lope de Vega. 3ª. Tesoro del teatro de Calderón. 4ª. Tesoro del teatro español desde Calderón hasta nuestros días. Estas cuatro partes comprenden los períodos de tiempo siguientes: 1ª. Desde mediados del siglo XIV hasta fines del XVI. 2ª. Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVII. 3ª. Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVII. 4ª. Desde fines del siglo XVII hasta nuestros días. El Romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales que, en las artes, rompe con los esquemas establecidos en el Neoclasicismo, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. El Neoclasicismo aún perdura en algunos autores, pero muchos, que se iniciaron en la postura neoclasicista, se convirtieron ávidamente al Romanticismo, como el Duque de Rivas o José de Espronceda. Otros, sin embargo, fueron desde sus inicios románticos convencidos. El origen del término "romanticismo" dista mucho de ser claro, además, la evolución del movimiento cambia según el país. En el siglo XVII aparece ya en Inglaterra con el significado de "irreal". Samuel Pepys (1633-1703) lo emplea en el sentido de "emocionante" y "amoroso". James Boswell (1740-1795) lo utiliza para describir el aspecto de Córcega. Romantic aparece como adjetivo genérico para expresar lo "pasional" y "emotivo". En Alemania, sin embargo, fue empleado por Johann Gottfried Herder como sinónimo de "medieval". El término romanhaft (novelesco) fue reemplazado por romantisch, con connotaciones más emotivas y pasionales. En Francia, Jean-Jacques Rousseau lo utiliza en una descripción del Lago de Ginebra. En 1798, el Diccionario de la Academia Francesa recoge el sentido natural y el sentido literario de romantique. En Españahay que esperar hasta 1805 para dar con la expresión romancista. Durante los años 1814 y 1818, tras sucesivas polémicas, se usan, aún con indecisión, los términos de romanesco, romancesco, románico y romántico. Los precursores del Romanticismo, que se extendió por Europa y América, son Rousseau (* 1712-1778) y el dramaturgo alemán Goethe (* 1749-1832). Bajo el influjo de estas figuras los románticos se encaminan a crear obras menos perfectas y menos regulares, pero más profundas e íntimas. Buscan entre el misterio e imponen los derechos del sentimiento. Su lema es la libertad en todos los aspectos de la vida. El Romanticismo en España fue tardío y breve, más intenso, pues la segunda mitad del siglo XIX lo acapara el Realismo, de características antagónicas a la literatura romántica. Tendencias del Romanticismo[editar] Lord Byron, retrato de Thomas Phillips, 1813. En España, el romanticismo es considerado complejo y confuso, con grandes contradicciones que comprenden desde la rebeldía y las ideas revolucionarias hasta el retorno a la tradición católico-monárquica. Lo cierto es que España fue un tema romántico para europeos de todas las tendencias ideológicas, pero en su propia literatura fue poco, y en ocasiones ranciamente convocado. Respecto a la libertad política, algunos la entendieron como una mera restauración de los valores ideológicos, patrióticos y religiosos que habían deseado suprimir los racionalistas del siglo XVIII. Exaltan, pues, el Cristianismo, el Trono y la Patria, como máximos valores. En esta vertiente de Romanticismo tradicional se incluyen Walter Scott, en Inglaterra, Chateaubriand en Francia, y el Duque de Rivas y José Zorrilla en España. Se basa en la ideología de la Restauración, que se origina tras la caída de Napoleón Bonaparte, y defiende los valores tradicionales representados por la Iglesia y el Estado. Por otro lado, otros románticos, como ciudadanos libres, combaten todo orden establecido, en religión, arte y política. Reclaman los derechos del individuo frente a la sociedad y a las leyes. Ellos representan el Romanticismo revolucionario o Romanticismo liberal y sus representantes más destacados son Lord Byron, en Inglaterra, Victor Hugo, en Francia y José de Espronceda, en España. Se apoya en tres pilares: la búsqueda y la justificación del conocimiento irracional que la razón negaba, la dialéctica hegeliana y el historicismo. El costumbrismo[editar] El costumbrismo fija su atención en los hábitos contemporáneos, principalmente desde el punto de vista de las clases populares, y se expresa en un lenguaje purista y castizo. El principal autor costumbrista es Mesonero Romanos, situado al margen del Romanticismo y con una postura irónica ante él. El costumbrismo, generado en el seno del Romanticismo como un signo de melancolía por los valores y costumbres del pasado, contribuyó a la decadencia del movimiento romántico y al inicio del Realismo cuando se aburguesó y se convirtió en un método descriptivo. Marco histórico[editar] El Romanticismo abarca la primera mitad del siglo XIX, que es una etapa de fuertes tensiones políticas. Los conservadores defienden sus privilegios pero los liberales y progresistas luchan por suprimirlos. Se abre paso el laicismo y la masonería goza de gran influencia. El pensamiento católico tradicional se defiende frente a las nuevas ideas de los librepensadores y seguidores del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause. La clase obrera desencadena movimientos de protesta de signo anarquista y socialista, con huelgas y atentados. Mientras en Europa se desarrolla fuertemente la industria y se enriquece culturalmente, España ofrece la imagen de un país poco adelantado y que cada vez está más alejado de Europa. Características del Romanticismo[editar] El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich (Kunsthalle, Hamburgo) Rechazo al Neoclasicismo. Frente al escrupuloso rigor y orden con que, en el siglo XVIII, se observaron las reglas, los escritores románticos combinan los géneros y versos de distintas medidas, a veces mezclando el verso y la prosa; en el teatro se desprecia la regla de las tres unidades (lugar, espacio y tiempo) y alternan lo cómico con lo dramático. Subjetivismo. Sea cual sea el género de la obra, el alma exaltada del autor vierte en ella todos sus sentimientos de insatisfacción ante un mundo que limita y frena el vuelo de sus ansias tanto en el amor, como en la sociedad, el patriotismo, etc. Hacen que la naturaleza se fusione con su estado de ánimo y que se muestre melancólica, tétrica, misteriosa, oscura... a diferencia de los neoclásicos, que apenas mostraban interés por el paisaje. Los anhelos de amor apasionado, ansia de felicidad y posesión de lo infinito causan en el romántico una desazón, una inmensa decepción que en ocasiones les lleva al suicidio, como es el caso de Mariano José de Larra. Atracción por lo nocturno y misterioso. Los románticos sitúan sus sentimientos dolientes y defraudados en lugares misteriosos o melancólicos, como ruinas, bosques, cementerios... De la misma manera que sienten atracción hacia lo sobrenatural, aquello que escapa a cualquier lógica, como los milagros, apariciones, visiones de ultratumba, lo diabólico y brujeril... Fuga del mundo que los rodea. El rechazo de la sociedad burguesa en la que les ha tocado vivir, lleva al romántico a evadirse de sus circunstancias, imaginando épocas pasadas en las que sus ideales prevalecían sobre los demás o inspirándose en lo exótico. Frente a los neoclásicos, que admiraban la antigüedad grecolatina, los románticos prefieren la Edad Media y el Renacimiento. Como géneros más frecuentes, cultivan la novela, la leyenda y el drama histórico. Primeras manifestaciones[editar] El Romanticismo penetra en España por Andalucía y por Cataluña (El Europeo): En Andalucía: El cónsul de Prusia en Cádiz, Juan Nicolás Böhl de Faber, padre de la novelista "Fernán Caballero" (seudónimo de Cecilia Böhl de Faber y Larrea), publicó entre 1818 y 1819 en el Diario Mercantil gaditano, una serie de artículos en los que defendía el teatro español del Siglo de Oro, tan atacado por los neoclasicistas. A él se enfrentaron José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, empleando para ello argumentos tradicionalistas, antiliberales y absolutistas. Las ideas de Böhl de Faber eran para ellos inaceptables (pues seguían aferrados a la Ilustración), pese a que representaban la modernidad literaria europea. En Cataluña: El Europeo fue una revista publicada en Barcelona entre 1823 y 1824 por dos redactores italianos, un inglés y los jóvenes catalanes Bonaventura Carles Aribau y Ramón López Soler. Dicha publicación defendió el Romanticismo moderado y tradicionalista siguiendo el modelo de Böhl, negando totalmente los valores del neoclasicismo. En sus páginas, se hace por primera vez una exposición de la ideología romántica a través de un artículo de Luigi Monteggia titulado Romanticismo. La poesía[editar] Escultura dedicada a Bécquer, en Sevilla Los poetas románticos componen sus poemas en medio de un arrebato de sentimientos, plasmando en versos todo cuanto sienten o piensan. Según parte de la crítica literaria, en sus composiciones hay un lirismo de gran fuerza, sin embargo conviviendo con versos vulgares y prosaicos. Varios son los temas de la lírica romántica: El Yo, la propia intimidad. Fue Espronceda, dejando en su Canto a Teresa una desgarradora confesión de amor y desengaño, quien con más acierto ha logrado poetizar sus sentimientos. El amor pasional, con entregas súbitas, totales, y rápidos abandonos. La exaltación y el hastío. Se inspiran en temas históricos y legendarios. La religión, aunque frecuentemente sea a través de la rebeldía con la consiguiente compasión y aun exaltación del diablo. Las reivindicaciones sociales (revalorización de los tipos marginales, como el mendigo). La naturaleza, que es mostrada en todas sus modalidades y variaciones. Suelen ambientar sus composiciones en lugares misteriosos, como cementerios, tormentas, el mar embravecido, etc. La sátira, frecuentemente ligada a sucesos políticos o literarios. También es de señalar que el nuevo espíritu afectó a la versificación. Frente a la monótona repetición neoclásica de letrillas y canciones, se proclamó el derecho de utilizar todas las variaciones métricas existentes, de aclimatar las de otras lenguas y de innovar cuando fuera preciso. El romanticismo se adelanta aquí, como en otros aspectos, a las audacias modernistas de fin de siglo. José de Espronceda[editar] Artículo principal: José de Espronceda José de Espronceda Nació en 1808, en Almendralejo, Badajoz. Fundó la sociedad secreta de Los numantinos, cuya finalidad era "derribar al gobierno absoluto" vengando así el ahorcamiento y posterior mancillamiento del cadáver de Rafael del Riego. Sufrió reclusión por ello. Huye a Lisboa a los dieciocho años y se une con los exiliados liberales. Allí conoce a Teresa Mancha, mujer con la que vivió en Londres. Tras una actuación política agitada, vuelve a España en 1833. Lleva una vida disipada, plagada de lances y aventuras, por lo que Teresa Mancha lo abandona en 1838. Estaba a punto de casarse con otra amada, cuando en 1842 fallece en Madrid. Batallas, tempestades, amoríos, por mar y tierra, lances, descripciones de campos y ciudades, desafíos y el desastre y furor de las pasiones, goces, dichas, aciertos, desvaríos, con algunas morales reflexiones acerca de la vida y de la muerte, de mi propia cosecha, que es mi fuerte. Espronceda cultivó los principales géneros literarios, como la novela histórica, con Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar (1834), el poema épico, con El Pelayo, pero sus obras más importantes son las poéticas. Publicó Poesías en 1840 tras volver del exilio. Son una colección de poemas de carácter desigual que reúne poemas de juventud, de aire neoclásico, junto con otros del romanticismo más exaltado. Estos últimos son los más importantes, en los que engrandece a los tipos más marginales: «Canción del pirata», «El verdugo», «El mendigo», «Canto del cosaco». Las obras más importantes son El estudiante de Salamanca (1840) y El diablo mundo: El estudiante de Salamanca (1840): Es una composición que consta de unos dos mil versos de diferentes medidas. Narra los crímenes de don Félix de Montemar, cuya amada Elvira, al abandonarla, muere de amor. Una noche, ve la aparición y la sigue por las calles y contempla su propio entierro. En la mansión de los muertos se desposa con el cadáver de Elvira, y muere. El diablo mundo: Esta obra quedó sin terminar. Consta de 8100 versos polimétricos, y pretendía ser una epopeya de la vida humana. El canto segundo (Canto a Teresa) ocupa buena parte del poema, y en él evoca su amor por Teresa y llora por su muerte. Pese a la brevedad de la lírica romántica en España, también surgieron otros notables poetas que caben destacar, como el barcelonés Juan Arolas(1805-1873), el gallego Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863), Gertrudis Gómez de Avellaneda (18141873), Salvador Bermúdez de Castro (1817-1883) y Pablo Piferrer (1818-1848). Este último, pese a escribir solo en castellano, fue uno de los precursores del movimiento romántico en Cataluña. Carolina Coronado Artículo principal: Carolina Coronado Carolina Coronado (Almendralejo, 1823-Lisboa, 1911) pasó gran parte de su infancia en el campo extremeño y muy joven se manifestó como poeta. Casada con un diplomático norteamericano, vivió en varios países extranjeros. Las desgracias familiares le hicieron buscar la soledad y el retiro en Lisboa, donde murió en 1911. Su obra más importante es Poesías (1852). Autores y obras DON JUAN MANUEL Escritor español, fue uno de los narradores más originales de la literatura medieval española. Nació en Escalona (Toledo) en 1282. Era sobrino de Alfonso X el Sabio, a quien admiraba por todo lo que hizo “en acrescentar e alumbrar el saber”. Autor de: Libro de las armas. Libro del cavallero et del escudero. Libro de los estados, 1328-1330, útil por su descripción de la sociedad organizada en estados o estamentos y sobre los deberes de cada uno de ellos para lograr la salvación del alma. Su obra más conocida es El conde Lucanor (1335), que utiliza el esquema del marco narrativo para introducir 51 ejemplos, muchos de ellos de influencia oriental. El hilo narrativo global es mínimo y responde al siguiente esquema: el conde Lucanor plantea a su consejero Petronio un problema que tiene y éste le responde con un cuento o ejemplo en el que se da una situación parecida al conflicto del conde. Don Juan Manuel murió el 13 de junio, al parecer, en la ciudad de Córdoba. Según su testamento, su cuerpo recibe sepultura en el Monasterio de los Frailes Predicadores dePeñafiel, donde además quedará por expreso deseo suyo, toda su obra literaria. Murió en 1348 en Peñafiel. JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA: No se sabe gran cosa sobre la vida de este autor. Parece ser que estuvo en prisión y aprovecho para retocar su obra, muchos críticos dudan de que estuviese en prisión pero otros creen que la prisión fue una metáfora que utilizaba el autor.Era una persona vitalista e irónica, pero en el fondo era muy seria. Su obra mas importante es: El libro del Buen Amor o también llamada Libro de los cantares.La obra estaba escrita en primera persona,habla sobre temas amorosos del propio autor, quien es representado en una parte del libro por el personaje de don Melón de la Huerta. En él aparecen representadas a través de sus amantes todas las capas de la sociedad bajo medieval española.En el argumento principal, se intercalan fabulas y apólogos. También podemos encontrar alegorías, moralidades, sermones, cantigas de ciegos y de escolares de tipo goliardesco . También se recogen composiciones líricas profanas al lado de otras religiosas. MARQUÉS DE SANTILLANA: También conocido por Íñigo López de Mendoza. Provenía de una familia noble vasca aficionada a la literatura desde jóvenes y su imagen fue valorada durante el reinado de Juan II de Castilla. Autor de Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal. JORGE MANRIQUE: Su obra poética abarca no más de unas cuarenta composiciones, en general obras satíricas y amorosas convencionales dentro de los cánones de la poesía cancioneril de la época, todavía bajo influencia provenzal. Sin embargo en las famosas Coplas a la muerte de su padre inauguró la poesía como un hecho individual, como expresión particular de sentimientos. En ellas Jorge Manrique hace el elogio fúnebre de su padre, Don Rodrigo Manrique, mostrándolo como un modelo de heroísmo, de virtudes y de serenidad ante la muerte. JUAN DE MENA: Nació en Córdoba y quedó huérfano de niño. Sufrió pobreza durante su juventud y no pudo estudiar hasta eso de los veinte años. En cuanto a su obra poética puede decirse que, junto a Jorge Manrique y al Marqués de Santillana, forma la trilogía más distinguida del siglo XV. Mena es un versificador fácil y original. Fue muy influido por la nueva moda italiana y, quizás por eso, no pudo demostrar más su originalidad como poeta indiscutible. Entre una media docena de obras que escribió, resalta la obra capital: El Laberinto o, también conocido por el de las Trescientas (CCC). Así como Francisco Imperial imita a Dante, también Juan de Mena trata de hacer lo mismo, sobre todo en su alegoría del Paraíso. Además, se ve claramente en él un esfuerzo por buscar la unidad nacional, transmitiéndonos su decidido sentimiento patriótico. GONZALO DE BERCEO Fue el primer escritor que conocemos con certeza su nombre. Vivió en los monasterios de Santo Domingo de Silos situado en Burgos y en San Millán de la Cogolla situado en Logroño donde escribió la mayor parte de sus obras. Escribiendo pretendía alcanzar la fama y el dinero para los monasterios donde residía. Las obras eras de carácter religioso , estaban dedicadas a los santos y a la Virgen. Los Milagros de Nuestra Señora es la obra mas conocida de Gonzalo Berceo, es una recopilación donde se relatan veinticinco milagros de la Virgen María, escrito en un dialecto riojano del Castellano. Contiene 911 estrofas, escrita en cuaderna vía. La finalidad de Los Milagros de Nuestra Señora eran didácticos. Gustavo Adolfo Bécquer[editar] Gustavo Adolfo Bécquer Artículo principal: Gustavo Adolfo Bécquer Nació en Sevilla en 1836. Aunque sus apellidos son Domínguez Bastida, firmó con el segundo apellido de su padre, procedente de Flandes. Quedó a temprana edad huérfano y tuvo el deseo frustrado de estudiar Náutica, aunque más tarde hallaría su verdadera vocación, la de escritor. A los 18 años se trasladó a Madrid, donde intentó alcanzar el éxito literario y pasaría penurias. A los 21 años contrajo la enfermedad de la tuberculosis, que más tarde le llevaría a la tumba. Se enamoró fervientemente de Elisa Guillén, quien le correspondió, aunque rompieron pronto, con un gran pesar en el poeta. En 1861 se casa con Casta Esteban y ejerce de periodista con una actitud política conservadora. Más tarde obtiene 500 pesetas mensuales (cantidad importante para la época) como censor de novelas, pero lo pierde en la revolución de septiembre de 1868. Se separa de su esposa, cuya fidelidad no es completa. Comienza a llevar una vida de desilusión y bohemia, y viste con desaseo. En 1870 muere su hermano Valeriano, compañero inseparable del poeta. Gustavo Adolfo se reconcilia con Casta pocos meses antes de su muerte en Madrid, en 1870. Su fallecimiento pasó casi inadvertido y sus restos fueron enterrados, junto a los de su hermano, en Sevilla. Prosa Su obra en prosa consta de Leyendas, veintiocho historias, en las que, según el ideal romántico, predominan el misterio y el más allá. Además, también escribió Cartas desde mi celda, un conjunto de crónicas compuestas durante su estancia en el monasterio de Veruela. Poesía: Las Rimas Bécquer reunió los poemas que compuso a lo largo de su vida, en Rimas. Son 79 poemas breves, de dos, tres o cuatro estrofas (salvo raras excepciones), generalmente asonantadas, con combinaciones de versos libres. REALISMO ESPAÑOL Géneros Literarios Autores y Obras Características Contexto Histórico Contexto Literario Fernan Caballero: paso del costumbrismo al realismo. - Juan Valera: Mantuvo una actitud esteticista - Benito Perez Galdós: supo retratar la sociedad de su siglo, trazo novelisticamente la historia social y política española. - Leopoldo Alas "Clarín": Critica con ironía y humos todas las clases sociales. - Emilia Pardo Bazán: Por ser mujer encontro muchos obstáculos representante más destacada del naturalismo. - Observación y descripción precisa de la realidad. - Proveniente de Francia . - Propósito de critica social y política. - Rechaza el sentimentalismo, muestra al hombre objetivamente pues da toques de una realidad cruda. -El lenguaje utilizado en las obras es coloquial y crítico, ya que expresa el habla común y corriente. - El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. ¿Qué es el realismo español? REALISMO ESPAÑOL El realismo español fue un movimiento literario y artístico que se dio en la segunda mitad del siglo XIX, que pretendió reflejar la realidad cotidiana de la época . El sitio de Gerona -Ramón Marti Alsina (1809) - Se presento una serie de pronunciamientos, guerras civiles y golpes militares ocurridos a lo largo del siglo XIX, el fracaso de la Primera República Española, dan paso al golpe de Estado del general Martínez Campos en 1874. Se inicia así el período histórico denominado la Restauración. - Aumenta el número de lectores en esta etapa, la importancia de los periódicos cobra mucha influencia en la opinión pública, también a través de las novelas por entregas. - En esta época surgen también distintas corrientes ideológicas como: Tradicionalistas: el catolicismo, contrario a las innovaciones científicas y filosóficas. Krausistas: postulaban una moral basada en la humanidad y la tolerancia. - En España el Realismo fue acogido con facilidad, ya que existía un precedente en las novelas picarescas, el Quijote y el articulo de costumbres. Alcanzó su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIX (Juan Valera, Pereda y Galdós). - En la restauración se da un cambio en la mentalidad española, pues anteriormente primaba las ensoñaciones y la libertad individual, que es sustituida por el deseo de conocer las cosas tal y como son. POESIA Este genero literario presento poca evolución, conservando tendencias del romanticismo. PROSA La producción narrativa de este periodo se caracteriza por reflejar disputas ideológicas entre: Ideas liberales y progresistas (Galdós y Clarín) y católicas y tradicionalistas (Alarcon y Pereda) Se vio marcada por el regionalismo. Se dieron formas como la novela histórica, por entregas y el cuadro de costumbres Las dos principales formas fueron: - El cuento - La novela TEATRO El teatro realista español describe un arco desde las posturas más conservadoras y acríticas a las más progresistas y ácidas. Desde : La alta comedia ( Adelardo Lopez Ayala) El teatro éticamente inquieto (Galdós) La acertada critica (Enrique Gaspar) Autores: Un conflicto entre sus deberes - Jose Echegaray Un drama nuevo - Manuel Tamayo NOVELA - Adquirió gran popularidad - Representa fielmente la sociedad y los ambientes - Gracias a esta la población que sabia leer y escribir aumento de un 5% a un 40% . Debido a la distribución de folletines novelescos en los periodicos y las novelas de entrega que llego a las clases más bajas. TEMAS - El conflicto general es el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. - Sus protagonistas luchan por integrarse en una sociedad difícil. - Adquieren importancia los conflictos provocados por la necesidad de dinero y problemas conyugales y familiares. PERSONAJES -Proceden del mundo más inmediato: el clero, la política, la burguesía o el puedo llano. - Los protagonistas aparecen definidos por sus pensamiento, sus sueños, sus defectos y virtudes. -El autor le interesa profundizar en el análisis de caracteres. La gaviota (1849) Pepita Jiménez ( 1874) La Fontana de Oro (1870) La Regenta (1884–1885) Insolación (1889) Aun dicen que el pescado es caro - Sorolla (1894) El príncipe de Viana- Moreno Carbonero (1881) María Camila Ospina Romero María Valentina Restrepo Rivera Eliana Rios Ballesteros Luisa Ramirez Ramirez Marcela Rodriguez Castillo Los autores más representativos fueron: - Gaspar Nuñez Arce : Poemas epicos y filosoficos como Colón. - Ramón Campoamor: Poemas con artificios políticos como Gritos de Combate. CUENTO Narra hechos reales pero que son imaginación del autor -No interesa la veracidad ni exactitud, solo que sea creíble Características: - Personajes sencillos y reales - Ambientes reconocibles - Descripciones claras y precisas Casi no existe un ámbito de la vida humana que no requiera de la necesidad de elegir o seleccionar elementos que consideremos mejores o adecuados para el logro de un fin. Para iniciar la vida académica, por ejemplo, los padres deben elegir la escuela en que su hijo estudiará la primaria o secundaria; luego estos, mediante un proceso se selección, deben decidir dónde seguir una carrera profesional y finalmente, por qué especialidad optar. La capacidad para seleccionar también es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás: debemos elegir, con rapidez mental, las palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando deseamos informarnos dela actualidad, debemos escoger, de entre muchos medios de comunicación. Aquel de contenido claro y objetivo así como seleccionar de todo un cúmulo de informaciones, aquellas que resulten realmente valiosas. Cuando un estudiante realiza un trabajo de investigación, deberá seguir el siguiente proceso: Primero debe recopilar todo tipo de información concerniente al tema que quiera desarrollar, a continuación, debe poner en práctica su capacidad de selección para discriminar aquellos planteamientos intrascendentes que no le van a servir para sustentar sus ideas. Precisamente, los ejercicios de eliminación de oraciones constituyen una etapa de este proceso, en la cual el estudiante tiene que depurar el texto, para así obtener un conjunto de oraciones unitarias y con sentido lógico. Así, los ejercicios de eliminación de oraciones constituyen un instrumento importante para cultivar nuestra tendencia al orden y a la priorización de aspectos importantes de la realidad y la postergación de lo irrelevante, lo intrascendente, lo secundario y lo subjetivo, que por su naturaleza generalmente son prescindibles. A través de estos ejercicios, el estudiante desarrolla un conjunto de habilidades tales como el análisis, la síntesis y la selección de ideas, las cuales, en última instancia, le permiten manejar un discurso claro, coherente y conciso. Mediante la adecuada solución de estos ejercicios evitaremos incurrir en errores tan frecuentes como la repetición innecesaria de una idea, la divagación en aspectos ajenos al tema, el absurdo y la incoherencia, por muy sutiles que éstos sean. El presente capitulo esta dividido en dos partes: el aspecto teórico que dotará al lector de los conceptos necesarios para el conocimiento del tema, y la parte práctica, orientada a una mayor ejercitación. Ejercicio Nº1 (I) Es una alborada limpia sobre los tonos rosa y cárdeno del poblado de Sigueza. (II) Quedan en el cielo unos restos de luna que pronto el sol reabsorberá. (III) En este morir de la luna en pleno día una escena de superior romanticismo. (IV) Pronto la luna, cual disco plateado, estará en su máximo esplendor. (V) Nunca más tierna y resplandeciente la apariencia del dulce astro meditabundo. a) III b) IV C) I d) V e) II Solución: En el texto se habla La descripción del amanecer en el pueblo de Sigueza. Se detalla las tonalidades que va demostrando el cielo, el alejamiento de la luna y la inminente llegada del sol. Se enfoca sobre todo la forma cómo la luna va desapareciendo del horizonte. La oración eliminada es la IV, pues en ella se nos habla que la luna va a llegar a su máximo esplendor cuando la situación es totalmente contraria: ella está entrando en su ocaso. Rpta. (b) Ejercicio Nº2 I) Todo escritor tiene derecho a que busquemos en su obra lo que en ella ha querido poner. (II) Al entender la obra se disfruta plenamente. (III) Después que hemos descubierto su voluntad e intención nos será lícito aplaudirla o denostarla. (IV) No es lícito censurar a un autor porque no abriga las mismas intenciones estéticas que nosotros. (V) Antes de juzgar tenemos que entender adecuadamente. a) I b) III c) IV d) II e) V Solución: El título del texto sería: Necesidad de comprender a cabalidad la obra del autor. Se plantea la obligación de leer y comprender una determinada obra para luego poder ejercer una crítica sobre ella. Además, dicha crítica no debe estar influenciada por nuestros puntos de vista. Se exige plena objetividad al realizarla. La oración II nos habla del disfrute al leer una obra, punto totalmente alejado de la idea central. Rpta. (d) Ejercicio Nº3 I) El mamífero tiene, antes de nacer, el eje de la cabeza en ángulo recto con el eje del tronco. II) Cuando nace y empieza a andar, su cabeza apunta hacia adelante, en la forma requerida. III) Con la evolución adquirió pleno equilibrio sobre su cuerpo. (IV) Si el animal echara a andar sobre sus traseras, en posición vertical, su cabeza apuntaría hacia arriba, miraría al cielo. (V) Para un animal vertical, como el mono cazador, tenía gran importancia mantener el ángulo fetal de la cabeza, quedando ésta en ángulo recto con el cuerpo, de modo que mirase hacia adelante. a) V b) IV c) III d) II e) I Solución: Se plantea en el texto Las adaptaciones en la posición de la cabeza de algunos mamíferos. Cuando aún no nace, la cabeza del mamífero se mantiene en ángulo recto con el tronco; luego, dependiendo cuál sea su desplazamiento, la cabeza adoptará una posición que en el hombre está determinada por la mirada hacia adelante. La oración III plantea un dato alejado del tema: la influencia de la evolución en el equilibrio del animal, por tanto debe ser eliminada del texto. Rpta. (c)