VESTIDURAS Y ORNAMENTOS LITÚRGICOS

DE LA CATEDRAL DE CÁDIZ

(DEL MEDIOEVO A LA MODERNIDAD)

LIBROSEPCCM

GUMERSINDO BRAVO GONZÁLEZ

ESTUDIOS

NÚM. 6

VESTIDURAS Y ORNAMENTOS

LITÚRGICOS DE LA CATEDRAL DE CÁDIZ

(DEL MEDIOEVO A LA MODERNIDAD)

Gumersindo Bravo González

LIBROS EPCCM

ESTUDIOS

Historia Medieval

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

VESTIDURAS Y ORNAMENTOS

LITÚRGICOS DE LA CATEDRAL DE CÁDIZ

(DEL MEDIOEVO A LA MODERNIDAD)

GUMERSINDO BRAVO GONZÁLEZ

LIBROS EPCCM

Gumersindo Bravo González

Gumersindo Bravo González

Vestiduras y Ornamentos Litúrgicos de la Catedral de Cádiz (Del Medioevo a la Modernidad)

© Gumersindo Bravo González

© HUM- 165: Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales

www. librosepccm.com

www. epccm.es/net/org

Diseño de cubierta: Juan Abellán Pérez

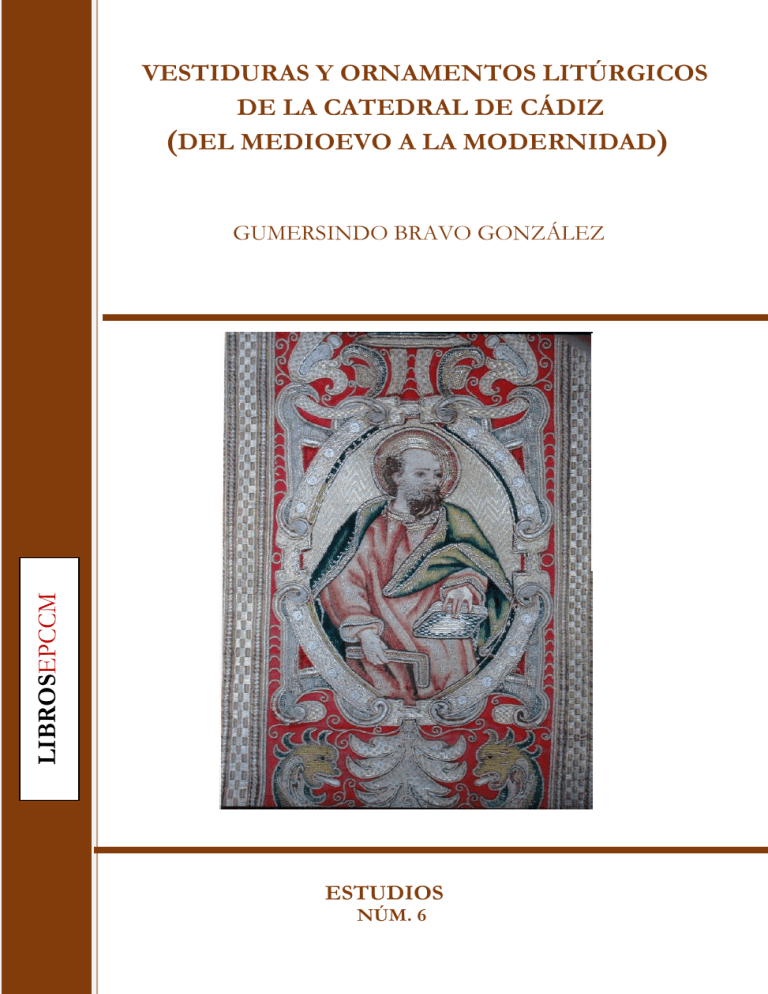

Motivo de cubierta: Representación del Apostol Santo Tomás. Quinto sector de la cenefa

del reverso de la casulla del Terno de San Pedro (Museo Catedralicio de Cádiz)

Maquetación: Juan Abellán Pérez

ISBN: 978-84-606-6546-5

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de

esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista

por la ley.

Diríjase cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita

fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

A mis hijos Adela María y Pablo.

A mi mujer Lourdes.

Índice

Introducción ..........................................................................

La Catedral de Cádiz: El Cabildo, su composición y

Ceremonial ...............................................................

1.- La erección de la Diócesis tras el traslado de la sede

de Asidonia ...............................................................

2.- Visión general de la Villa Medieval de Cádiz ..............

3.- La Catedral .......................................................................

3.1.- La torre .............................................................

3.2.- El templo ..........................................................

3.2.1.- Capillas del templo .........................

3.2.2.- La capilla mayor ..............................

3.2.3.- El coro ..............................................

4.- El Cabildo Catedral de Cádiz: Composición, vida y

costumbres.................................................................

4.1.- El Deán .............................................................

4.2.- Los Arcedianos de Cádiz y de Medina .........

4.3.- El Tesorero u Obrero ......................................

4.4.- El Chantre ........................................................

4.5.- El Maestrescuela ..............................................

4.6.- Las Canonjías ...................................................

4.7.- El Maestro de ceremonias ..............................

4.8.- El Puntador de Coro .......................................

4.9.- El Maestro de ceremonias de Coro ...............

4.10.- El Sacristán Mayor ........................................

4.11.- Los Sacristanes Menores ..............................

4.12.- El Portero del Cabildo ..................................

4.13.- Racionero y Medios Racioneros .................

4.14.- Los Beneficiados ...........................................

4.15.- El Campanero Mayor y Menor ......................

15

21

23

28

31

37

46

48

57

58

70

71

72

73

75

76

77

80

81

82

82

83

85

85

87

89

4.16.- El Maestro de Capilla ......................................

4.17.- Los Músicos ......................................................

4.18.- Los Ministrales .................................................

4.19.- El Organista .....................................................

4.20.- El Pertiguero ....................................................

4.21.- Los Lampareros ...............................................

4.22.- Los Peones ........................................................

5.- El Ceremonial de la Catedral en el siglo XVI ...............

A) Celebraciones de Ciclos litúrgicos en la Catedral .....

1.- Tiempo de Adviento ....................................................

2.- Tiempo de Septuagésima .............................................

3.- Tiempo de Cuaresma ....................................................

3.1. -Miércoles de Ceniza ............................................

3.2. - Domingo de Ramos y Semana Santa .............

3.3.- Miércoles Santo ..................................................

3.4.- Jueves Santo ........................................................

3.5.- Viernes Santo .....................................................

3.6.- Sábado Santo ......................................................

3.7.- Domingo de Resurrección ...............................

3.8.- Dominica in Albis ..............................................

3.9.- Letanías de las Rogaciones ...............................

3.10.- Vigilia y día de la Ascensión ...........................

3.11.- Fiesta de la Santísima Trinidad ......................

3.12.- Vigilia y día de Pentecostés ............................

3.13.- Visperas, Maitines, Festividad y Octava del

Corpus Christi ..................................................

B) Celebración del Santoral en la Catedral .....................

1.- Festividades de Primera Clase y su aparato ..............

2.- Festividades de Segunda Clase y su aparato ..............

3.- Festividades de Tercera Clase y su aparato ...............

4.- Santoral ...........................................................................

C) Ceremonial competente a los prebendados de la

Catedral ...........................................................................

1.- Dignidades, Canónigos, Racioneros y Medios

Racioneros ......................................................................

91

91

91

92

92

93

93

95

97

97

99

100

100

103

105

105

107

108

109

110

110

110

111

111

111

114

114

115

116

117

124

124

2.- Organización para administrar los últimos ..........

3.- Celebración de las honras fúnebles de los

prebendados ...............................................................

D) Ceremonial catedralicio competente al Obispo ..

1.- Elección del nuevo obispo ......................................

2.- Ceremonial de recibimiento del Obispo ...............

3.- Ceremonial cuando el Obispo asistía a la

Catedral y a otros templos ........................................

4.- Vísperas de Pontifical ................................................

5.- Celebraciones en las que el Obispo se revestía de

Pontifica .....................................................................

6.- Ceremonial para administrar al Obispo los

últimos Sacramentos ................................................

7.- Ceremonial de las honras fúnebres del Obispo...

Tejidos ..................................................................................

Introducción .........................................................................

1.- Tejidos de Seda ...............................................................

1.1.- Brocado ...........................................................

1.2.- Tela de oro .....................................................

1.3.- Tela de plata ...................................................

1.4.- Carmesí ...........................................................

1.5.- Damasco .........................................................

1.6.- Raso .................................................................

1.7.- Seda .................................................................

1.8.- Tafetán ............................................................

1.9.- Tapete .............................................................

1.10.- Terciopelo ....................................................

2. Tejidos de lana ...................................................................

2.1.- Bayeta ...............................................................

2.2.- Escarlata ..........................................................

2.3.- Estameña ........................................................

2.4.- Frisa .................................................................

2.5.- Lana .................................................................

2.6.- Palmilla ............................................................

127

128

129

129

130

134

136

137

138

139

143

145

146

146

151

154

154

155

162

168

184

193

194

203

204

205

209

210

213

217

2.7.- Paño ......................................................................

2.7.1.- Paño de Barcelona ..............................

2.7.2.- Paño de Córdoba ...............................

2.7.3.- Paño Leonado ....................................

2.7.4.- Paño de Londres ................................

2.8.- Tresilla ..................................................................

2.9.- Sarga .....................................................................

3.- Tejidos elaborados con diferentes materias primas ........

3.1.- Anjou ....................................................................

3.2.- Brea .......................................................................

3.3.- Bretaña .................................................................

3.4.- Cambray ...............................................................

3.5.- Camelote ..............................................................

3.6.- Crea .......................................................................

3.7. Holanda .................................................................

3.8.- Lienzo ...................................................................

3.9.- Mitán .....................................................................

3.10.- Ruán ....................................................................

4.- Otros tejidos ........................................................................

4.1.- Algadón ................................................................

4.2.- Bocarán ................................................................

4.3.- Carisea ..................................................................

4.4.- Esterlín .................................................................

4.5. Fustán ....................................................................

4.6. Naval ......................................................................

4.7.- Vitre ......................................................................

219

227

228

230

231

232

234

238

238

239

240

242

243

245

246

248

254

255

260

260

261

264

265

266

268

269

Vestiduras ...................................................................................

Introducción ..............................................................................

1.- Origen y desarrollo dek traje litúrgico ...............................

1.1. Las antiguas vestiduras romanas ........................

2.- Vestiduras litúrgicas .............................................................

2.1.- Vestiduras litúrgicas interiores ...................................

2.1.1.- Amito ................................................................

2.1.2.- Alba ...................................................................

271

273

274

277

279

280

280

288

2.1.3.- Cíngulo .............................................................

2.1.4.- Sobrepelliz .......................................................

2.2.- Vestiduras litúrgica exteriores .....................................

2.2.1.- Casulla ...............................................................

2.2.2.- Dalmática .........................................................

2.2.3.- Tunicela ............................................................

2.2.4.- Capa pluvial ......................................................

2.3.- Insignias litúrgicas .........................................................

2.3.1.- Manípulo ..........................................................

2.3.2.- Estola ................................................................

3.- Otras vestiduras ..................................................................

3.1.- Prendas interiores o semiinteriores ...........................

3.1.1.- Camisa ..............................................................

3.1.2.- Calzas, Calzones y Medias Calzas .................

3.1.3.- Jubón .................................................................

3.2.- Prendas para vestir a cuerpo ........................................

3.2.1.- Sayos .................................................................

3.3.- Prendas de cubrir .........................................................

3.3.1.- Capa ..................................................................

3.3.2.- Hopa .................................................................

3.3.3.- Ropa, ropeta, ropilla y ropón ..........................

3.3.4.- Sotana ................................................................

4. Tocados ..................................................................................

4.1.- Bonete ............................................................................

4.2.- Gorra ...............................................................................

5.- Calzado .................................................................................

300

302

310

310

327

338

340

353

353

357

366

368

368

370

382

388

388

396

396

400

407

421

423

424

427

428

Prendas de Altar y afines .......................................................

Introducción .............................................................................

1.- El Altar y elementos decorativos........................................

1.1.- Elementos decorativos ..............................................

1.1.1.- Alfombras .........................................................

1.1.2.- Cielo ...................................................................

1.1.3.- Cojines ...............................................................

1.1.4.- Colgaduras .......................................................

437

439

440

453

453

457

460

461

1.1.5.- Dosel ..................................................................

1.1.6.- Esteras ................................................................

1.1.7.- Frontal ...............................................................

1.1.8.- Guadameciles ....................................................

1.1.9.- Hijuelas ..............................................................

1.1.10.- Palias .................................................................

1.1.11.- Paño de cálices .................................................

1.1.12.- Paño de hombros ...........................................

1.1.13.- Paño de paz .....................................................

1.1.14.- Toallas ..............................................................

1.1.15.- Velo ..................................................................

2.- Paños de la mesa de Altar .....................................................

2.1. Corporal ..........................................................................

2.2.- Mantel .............................................................................

2.3.- Purificador ......................................................................

3.- Elementos afines ..................................................................

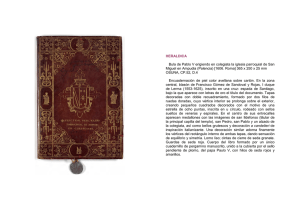

3.1.- Encuadernaciones en tela ..........................................

3.2.- Manga de cruz ................................................................

3.3.- Paños de atril ................................................................

3.4.- Paños de púlpito ..........................................................

466

471

473

482

486

488

490

496

498

504

507

516

516

522

524

526

526

532

537

539

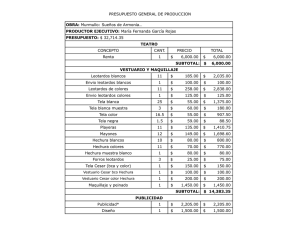

Confección y adornos .............................................................

Introducción ...............................................................................

1.- Confección ............................................................................

2.- Estudio económico ...............................................................

2.1.- Precios de hechuras y arreglos .....................................

2.2.- Precios de las guarniciones ..........................................

2.3.- Precios de las vestiduras litúrgicas interiores ...........

2.4.- Precios de las vestiduras litúrgicas exteriores ..........

2.5.- Precios de las insignias litúrgicas .................................

2.6.- Precios de otras vestiduras y complementos ...........

2.7.- Precios de las prendas de altar y afines .....................

3.- Labores de lavado y cosido de prendas litútgicas ..............

545

547

547

573

613

629

633

640

645

646

662

673

El bordado: complemento a la confección ......................

Introducción ...............................................................................

1.- Visión general del bordado como arte ................................

2.- La tradición del bordado ......................................................

2.1. Bordar .............................................................................

3.- Le evolución del bordado en los siglos XV y XVI .........

4.- Elementos del bordado .........................................................

4.1.- Hilos ................................................................................

4.1.1.- Hilos de oro y plata .............................................

4.1.2.- Hilos de seda .....................................................

4.2.- Piedras ............................................................................

4.3.- Instrumental y mobiliario propios para las labores

del bordado ....................................................................

4.4.- Técnicas del bordado ....................................................

4.4.1.- Puntos de seda ...................................................

4.4.2.- Puntos de oro .....................................................

4.4.3.- Puntos de oro y seda ........................................

4.4.4.- Bordados de aplicación ....................................

5.- Estudio del Terno de San Pedro de la Catedral de

Cádiz ........................................................................................

5.1. Descripción del terno bordado ......................................

5.1.1.- Casulla ................................................................

5.1.2.- Dalmática ...........................................................

5.1.3.- Capa pluvial .......................................................

5.1.4.- Frontal ................................................................

6.- Pasamanería ...........................................................................

6.1.- Borlas ...............................................................................

6.2.- Flocaduras .......................................................................

6.3.- Cintas ..............................................................................

730

732

736

757

762

780

788

789

790

796

Conclusiones .............................................................................

801

681

683

684

691

691

699

701

702

702

710

721

722

726

726

728

729

729

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

Introducción

Gumersindo Bravo González

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más olvidado de la Historia Medieval de Cádiz,

ha sido y sigue siendo, el mundo de los tejidos relacionados con el

ajuar litúrgico de la Catedral de Cádiz. El presente libro es fruto de la

Tesis Doctoral defendida en el año 2005 y con el título Vestiduras y

Ornamentos litúrgicos de la Catedral de Cádiz (del Medioevo a la Modernidad)

dirigida por el Dr. D. Juan Abellán Pérez, Catedrático de Historia

Medieval en la Universidad de Cádiz.

Los grandes acontecimientos de la Catedral de Cádiz durante el

período estudiado quedan expuestos en el primer Libro de Fábrica es

un importante instrumento para conocer las necesidades a las que se

enfrentó el cabildo catedralicio durante el siglo XVI. De hecho nos

permite conocer el espacio comercial, las materias primas demandadas, los precios y salarios entre otros aspectos.

Dicho libro registra de manera exhaustiva las vestiduras y ornamentos sagrados a confeccionar de nueva factura, a la vez que nos

permite conocer el estado de los existentes como una justificación de

los gastos ocasionados con la confección de nuevas prendas. Por

tanto, los registros detallan los tejidos en que se confeccionan, sus

guarniciones y adornos. El mantenimiento de estas valiosas vestiduras

y ornamentos y la adquisición de otras requieren una constante participación del propio cabildo catedralicio en la actividad comercial y

artesanal del ramo del textil, acudiendo a ciudades como Sevilla.

Los tejidos empleados en la reparación, enriquecimiento y nueva

confección se adquirían en Sevilla, Granada, Toledo e incluso Italia,

esta última gracias a las relaciones comerciales de la ciudad a través de

su puerto marítimo.

Toda esta reconstrucción la hemos podido llevar a cabo gracias a

la fortuna de haberse salvado de la destrucción a la que se vieron

sometidos los archivos de la ciudad e incluso el propio templo cate-

Gumersindo Bravo González

dralicio durante el asalto de las tropas anglo-holandesas a la villa

medieval en 1596 bajo las órdenes del Conde de Essex.

El mundo de los tejidos es un tema muy desconocido e innovador

en el campo actual de la bibliografía nacional, a la vez que inédita en

la local. Los estudios llevados a cabo hasta el momento surgen con

mayor fuerza a partir de la segunda mitad del pasado siglo, cuando

Carmen Bernis1 realizó una meticulosa y profunda investigación sobre

los trajes y modas introducidos en España durante los siglos XV al

XVII abriendo las puertas a futuros estudios vinculados con el mundo artístico de la moda. También destacaremos la labor investigadora

de Mª del Carmen Martínez Meléndez2 que nos ofrece un exhaustivo

estudio sobre los diferentes tipos de tejidos (seda, lana y algodón).

Finalmente, Mª Ángeles González Mena3 realizó para la Catedral de

Sevilla un estudio artístico de las piezas ornamentales de la Catedral

hispalense.

Nuestro libro se inicia con la erección de la Diócesis de Cádiz por

manos del monarca castellano Alfonso X en el siglo XIII. Proseguimos con el análisis descriptivo del templo destruido en 1596 al ser la

sede del prelado y el único templo existente en la villa medieval a

cargo de una importante institución de la ciudad como era su cabildo

catedralicio, cuya composición estudiamos para culminar con el Ceremonial que regía todas las ceremonias que se celebraban en la catedral, y que para ello se requerían ornamentos confeccionados con

ricos tejidos.

El vaciado documental nos ha permitido conocer la variedad de

textiles adquiridos por la Mayordomía del Cabildo para el servicio del

BERNIS MADRAZO, M.C.: Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Instituto Diego

Velázquez del C.S.I.C., Madrid, 1962. BERNIS MADRAZO, M.C.: Indumentaria medieval española,

C.S.I.C., Madrid, 1957.

2 MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M.C.: Los nombres de los tejidos en Castellano Medieval, Universidad de

Granada, Granada, 1989. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, M.C.: Estudio de los nombres de los oficios

artesanales en castellano medieval, Universidad de Granada, Granada, 1995.

3 GONZÁLEZ MENA, M.A.: Ornamentos sagrados en la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984. ABELLÁN

PÉREZ, J.: Ornamentos y tejidos litúrgicos de la Iglesia Parroquial de Lebrija en época de los Reyes

Católicos. Producción y Comercio, Editado por la Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de los

Santos de Lebrija, Ediciones Agrija, Cádiz, 2002.

1

18

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

altar y culto. Estos tejidos van desde los más ricos –sedas, terciopelos,

damascos- hasta los más sencillos y económicos como los tejidos de

lana utilizados para la confección de prendas de vestir y de uso

domés-tico. Igualmente hemos abordado aquellos tejidos elaborados

con fibras vegetales como el algodón y el lino, los cuales están muy

vincu-lados con la lencería fina que llegaba hasta Cádiz procedentes

de las exportaciones de los Países Bajos, norte de Francia y de la propia Inglaterra. Sin embargo, el puerto comercial de Sevilla perdería a

partir del siglo XV parte de un privilegio comercial de los barcos que

se dirigían o regresaban de Brujas e Inglaterra. De esta forma Cádiz

quedó concertada en nave de los principales puertos andaluces más

importantes del siglo XVI, con expectativas de afianzar su predominio en las centurias posteriores como el puerto más importante del

Reino de Castila; mientras que Málaga y Almería lo serían del Reino

de Granada donde en ambos puertos y lugares gozaron de las predilecciones de los comerciantes genoveses y a ellos llegaban grandes

cantidades de tejidos, donde algunos de ellos no se comercializaron al

ser rexportados a África y a Oriente.

En definitiva Cádiz supo mantener las relaciones comerciales con

los puertos ingleses, franceses, italianos, portugueses y holandeses

destacando los italianos, donde Venecia con una puntual regularidad

en sus flotas anuales encaminadas a surcar las aguas del Mar del Norte

recalaban en nuestra ciudad para exponer a la venta sus ricos tejidos

de sedas (terciopelos, brocados, sedas, etc.) muy codiciadas por la

aristocracia de la ciudad donde el cabildo catedralicio sería uno de sus

principales clientes.

Muy significativo en nuestro trabajo ha sido el exhaustivo estudio

de los distintos tipos de vestiduras litúrgicas destinadas al culto

catedralicio. Para ello hemos analizado el vestuario sagrado del primer

templo de la diócesis durante el siglo XVI confirmando el uso de los

más suntuosos tejidos, ornamentados algunas veces con magníficos

bordados atendiendo a la moda implantada por los estilos propios de

la época, aunque siempre predominaba el rumbo de la corriente artística de los Países Bajos como modelo a seguir en el campo de las

Artes.

19

Gumersindo Bravo González

Otra faceta interesante obtenida gracias al Primer Libro de Fábrica

ha sido el análisis de las vestiduras de los hombres y niños al servicio

del Cabildo. También hemos tratado las prendas de altar y afines, como

toda aquella materia que gira en torno al altar mayor de la Catedral

como eje de rotación de la liturgia. Un aspecto muy importante es la

confección al servicio de la liturgia al igual que las labores de su mantenimiento basadas en labores de lavado y cosido de ropa, taras

emprendidas por lavanderas laicas y religiosas conventuales de la

ciudad. Esto también ha supuesto el descubrimiento de un nutrido

grupo de sastres asentados en la ciudad quienes trabajaban con asiduidad en la ciudad de Cádiz.

El libro finaliza con el estudio del bordado como complemento en

la liturgia catedralicia. El bordado en oro, plata y sedas es una técnica

muy conocida en Andalucía hace muchos siglos. Desconocemos quienes fueron sus introductores, pero como tantas y tantas cosas, fueron

los árabes, pero ya en tiempos de Al-Ándalus ya existía la labor primorosa de este tipo de artesanía, entendida como bordado en general.

Sin embargo, debemos centrarnos en el siglo XV para que los

bordadores se organicen profesionalmente y constituyen los distintos

gremios necesarios al buen fin de un trabajo en oro. Bajo el amparo

del gremio de bordadores se formaron otros gremios especializados

que suministraban las materias primas necesarias para la consecución

de los trabajos: gremios de sederos, tintoreros, tejedores de lino,

correderos de hilo de oro y tejedores de seda entre otros.

En nuestro trabajo hemos profundizado en las distintos tipos de

hilos de oro, sedas y técnicas del bordado. Esta importante labor se

destinaba al realce de casullas, dalmáticas, frontales, etc. Sin embargo,

la carencia de fuentes documentales en los archivos locales nos impide conocer taxativamente la existencia de un foco local de bordadores, aunque sí por las fuentes del Libro de Fábrica tenemos constatado la existencia de artesanos del arte de la aguja en Sevilla, Jerez,

Granada y Guadalupe entre otros. Este capítulo lo clausuramos con el

estudio descriptivo del Terno de San Pedro, tal y como es conocido en

nuestra Catedral, confeccionado en tafetán de seda roja, apareciendo

decorado y salpicado simétricamente por estrellas pequeñas de ocho

20

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

puntas y por rosetas o rosas de ocho pétales de mayor y menor

tamaño, que actúan como un complemento decorativo de carácter

simbólico-imaginativo.

21

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

La Catedral de Cádiz.

El Cabildo: su composición y Ceremonial

Gumersindo Bravo González

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

1.- LA ERECCIÓN DE LA DIÓCESIS

DE LA SEDE DE ASIDONIA

DE

CÁDIZ

TRAS EL TRASLADO

Llevar a cabo un estudio acerca de la constitución del Obispado de

Cádiz y de su cabildo desde los inicios, puede resultar un poco decepcionante ante la carencia documental que nos impide realizar un análisis con profundidad. No obstante, contamos con algunos estudios

que han tratado este aspecto pero relacionando su origen con la existencia del escueto territorio diocesano4.

La erección de Cádiz como sede episcopal no fue el resultado de

una simple creación, sino de la traslación de la Sede Asidonense.

Cádiz sería incorporada a la Corona castellana hacia el año 1260,

gracias a la obra de reconquista iniciada por el Rey Sabio de forma

pacífica5. En nuestro caso, el monarca prefirió trasladar la sede

asidonense a Cádiz, porque la villa era un punto estratégico para

proceder a la segunda repoblación, y así haría de Cádiz una plaza de

primer orden, por lo que era necesario obtener el rango de sede

episcopal.

Pero para la obtención del dicho era necesario contar con la

aprobación de Roma. Así, logró obtener del papa Urbano IV, por

bula dada en Orvieto6 el 21 de agosto de 1263 la autorización para

proceder a la restauración-traslación de la sede asidonense a Cádiz, al

tiempo que logró obtener la elevación al rango de catedral la iglesia de

Entre los investigadores pioneros destacaremos a DEMETRIO MANSILLA que llevaría a cabo

dos ampulosos estudios relacionados con la creación de los Obispados de Cádiz y Algeciras.

El primero de ellos, se titula “Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras”, en Hispania

Sacra, nº. 10, 1957, pp. 243-271; y el segundo trabajo “La creación del Obispado de Cádiz por

Alfonso X el Sabio y su vinculación a la sede asidonense”, en EHAM, nos. 5-6, 1985-1986,

pp.69-83. En segundo lugar tenemos al celebérrimo historiador local D. HIPÓLITO SANCHO

DE SOPRANIS que hacia la década de los años cuarenta publicó un artículo titulado: “La

erección de la silla episcopal de Cádiz”, en Mauritania, Tánger, 1940, pp. 67-79, 94-95 y 98-99.

Y finalmente, tenemos la obra más reciente de JOSÉ SÁNCHEZ HERRERO en su libro Cádiz. La

ciudad medieval y cristiana (1260-1525), Segunda Edición, Córdoba, 1986.

5 SANCHO DE SOPRANIS, H: “Incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla bajo Alfonso X”,

en Hispania, Vol. IX, nº. 35, 1949, p. 370.

6 Este documento de traslación de la sede de Sidonia a Cádiz de Urbano IV ha desaparecido

en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el Archivo de la Catedral conservamos la

segunda bula otorgada por el Papa Clemente IV denominada Cum tibi, y cuya referencia

tipográfica es la siguiente: A.C.C.: Archivo Antiguo, Leg. 1, nº 1, 11.

4

25

Gumersindo Bravo González

Santa Cruz, lugar elegido para su sepultura. El trámite eclesiástico del

traslado de la sede sería encomendado al obispo de Ávila don

Domingo Suárez, pero éste no lo cumpliría por la muerte del Papa

acaecida en 1264.

Sin embargo, el monarca Alfonso X recurriría por segunda vez a la

Curia romana solicitando el mismo favor al nuevo Papa Clemente IV,

quien nuevamente facultaría al prelado abulense para que procediera a

la traslación de la sede a Cádiz, y asignase los límites de la diócesis.

Por lo tanto, siguiendo las directrices emanadas desde Roma, el

obispo de Ávila ejecutó el mandato pontificio y eligió para Obispo de

Cádiz, y de forma electa al franciscano Fray Juan Martínez.

Esta situación provocaría un duro enfrentamiento con el Cabildo

hispalense al afectar a la nueva organización de la Archidiócesis de

Sevilla, donde en tiempos del Arzobispo don Remondo se habían

creado los cinco arcedianatos7, entre los que se encontraba el territorio de la futura diócesis de Cádiz. Sevilla se negaba a perder los

territorios que habían ido incorporando a raíz de la conquista desde

1248, donde en 1261 creó el arcedianato de Cádiz como medida

preventiva de la creación de una futura diócesis.

Así, la primera toma de contacto del obispo electo de Cádiz fue

enfrentarse al celoso Arzobispo de Sevilla y su Cabildo, y lograr un

acuerdo confirmado por el rey, donde se establecieran los límites de la

nueva diócesis. Dicho acuerdo se firmaría y confirmaría por Alfonso

X en Jerez de la Frontera el 23 de noviembre de 1267, quedando

como línea divisoria entre ambos obispados el río Guadalete hasta su

desembocadura en el Atlántico8.

Los límites de la diócesis comprendían la Isla y la ciudad de Cádiz,

Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer y Tarifa. También,

Alfonso X concedió en 1266 a la catedral gaditana, la villa y castillo de

Marbella, pero al no haber sido reconquistada de forma rápida, la

Los arcedianatos lo integraban las siguientes poblaciones: Sevilla, Écija, Cádiz, Niebla y

Reina.

7

8 JIMÉNEZ

GONZÁLEZ, M. (Ed.): Diplomatario andaluz de Alfonso X. El Monte. Caja de Ahorros

de Huelva y Sevilla, 191, doc. núm. 336, p. 365.

26

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

percepción de sus diezmos sería compensada con los derechos del

almojarifazgo sobre la aduana de Sevilla.

En general, la organización territorial diocesana no fue tan

compleja como se creía, por lo escaso de sus límites y la poca población existente en aquellos momentos. Cádiz, no tenía más iglesias que

su catedral asentada en plena villa medieval, contando con una sola

pila bautismal. Hasta el siglo XV no se tiene constancia de monasterios, conventos ni ermitas9.

Sin embargo, poco a poco la diócesis gaditana iría ampliando sus

territorios conforme se ganaban tierras a los musulmanes. En 1292

cap

ituló Tarifa, y en 1340, el rey castellano Alfonso XI derrota a los

benimerines en la Batalla del Salado comenzando el cerco de

Algeciras, que en 1344 caería en dominio cristiano10.

Inmediatamente, Alfonso XI llevaría a cabo su labor de repoblación en las tierras recién conquistadas. Sin embargo, sus intenciones

serían semejantes a las del Rey Sabio, en la creación de una sede

episcopal en Algeciras. Para ello, lograría del Papa Clemente VI una

bula11 determinando la dualidad de sedes del obispo de Cádiz, que

pasaría a denominarse Obispo de Cádiz y Algeciras, además de someter la nueva sede episcopal de Algeciras a Sevilla, como ya ocurriría

con la de Cádiz.

Así, la erección del nuevo templo catedralicio de Algeciras se llevó

a efectos estando en contraposición el Obispo de Cádiz y su Cabildo

ANTÓN SOLÉ, P.: “La diócesis de Cádiz en la época medieval”, en Historia de las Diócesis

Españolas, Vol. 10, Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.), Servicio de Publicaciones de

Cajasur, Madrid-Córdoba, 2002, p. 632.

10 El día 25 de marzo, Yusuf I firmó la paz con el rey castellano permitiendo la entrada

triunfal en la plaza de Algeciras. Tres días después tuvo lugar la purificación y habilitación de

la mezquita mayor como templo cristiano, bajo el título de Santa María de la Palma.

(SÁNCHEZ HERRERO, J.: Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, 2ª Edición, Publicaciones del

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, pp. 225-226).

11 La bula está fechada en Aviñón el 30 de abril de 1344, aunque en la Historia de Cádiz de

Agustín de Horozco se refiere a la Bula dada por el Papa a los arzobispos de Toledo y

Santiago de Compostela, para que estructurasen y pusieran en marcha la nueva diócesis.

9

27

Gumersindo Bravo González

Catedral; pero ante el mandamiento del rey no tuvieron otra alternativa que tomar posesión del mismo trasladándose el Cabildo desde

Cádiz hasta Algeciras, dejando solamente a dos presbíteros para la

atención del culto en la capital12.

2.- VISIÓN GENERAL DE LA VILLA MEDIEVAL DE CÁDIZ

Tras la repoblación cristiana en Cádiz, su población quedaría

concentrada dentro de una cerca de mampostería con torres, y un castillo en su

ángulo sudeste, al estilo de otras ciudades medievales. Estando dicho núcleo

concentrado en torno a la Iglesia Mayor, donde hoy se encuentra la Catedral

Vieja.13 En general, su perímetro abarcaba todo lo que actualmente se

conoce como el Barrio del Pópulo, y fue precisamente en este enclave

donde se establecerían las instituciones públicas y religiosas.

LÁM. I. En el presente grabado se representa el frente de la Puerta del Muro, la Iglesia

Mayor con su torre con chapitel y el Castillo de la Villa a mediados del Siglo XVI.

(Hoefnagel, Georges (1545-1618)

El centro de la villa medieval estaba constituido por la plaza de la

Corredera, considerada como la Plaza Mayor de la ciudad. Era el lugar

12

13

SÁNCHEZ HERRERO, J: Op. Cit., pp. 227-228.

FERNÁNDEZ CANO, V.: Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna, Sevilla, 1973, pp. 1 y 2.

28

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

idóneo por su amplitud para las celebraciones de grandes festejos. Al

tratarse de un espacio privilegiado, por las reducidas dimensiones del

Cádiz medieval, aquí estaban establecidos el Hospital de la Misericordia, las Casas del Cabildo, la Audiencia, la Cárcel Real, el almacén de

pertrechos militares, la Alhóndiga y las Casas de los Corregidores.

También sobresalieron los comerciantes con numerosas tiendas de

mercaderías confirmándose en ella una lonja de todo tipo de géneros.14

Sin embargo, a raíz del crecimiento comercial con Berbería, y

posteriormente con las Américas a finales del siglo XV, la vieja villa

medieval comenzaría un crecimiento vertiginoso mediante la construcción de nuevas viviendas y edificios públicos, pero al quedarse

agotado el espacio para nuevas construcciones, la villa comenzaría a

expandirse surgiendo los arrabales de Santa María y de Santiago.15

La llegada de población extranjera en el siglo XVI, dedicada a las

transacciones mercantiles (genoveses, vascos y flamencos), convirtió a

la ciudad en un auténtico intercambio comercial con Berbería y con

las rutas de Poniente favoreciendo un despliegue de fuertes consecuencias demográficas y urbanas. La ocupación de Cádiz se centraría

en el comercio y sus derivados. Desde la época medieval, las actividades artesanales y comerciales por las que destacaba la ciudad era en

RUÍZ-NIETO GUERRERO, Mª. P.: Historia urbana de Cádiz. Génesis y formación de una ciudad

moderna. Cádiz, 1999, p. 29.

15 IBÍDEM: Op. Cit., p. 30. El arrabal de Santa María es el más antiguo de la ciudad. De hecho,

su expansión se realizó siguiendo el borde litoral, y se establecieron los almacenes de los

comerciantes, a pesar de tratarse de uno de los puntos más estrechos del territorio. Aquí,

estaba asentada la ermita de Santa María, que hacia 1527 se transformaría en convento de

monjas del mismo nombre. Cercano al muro defensivo se construyó a finales del S. XV la

ermita de San Roque. A comienzos del siglo XVI a raíz del agotamiento del espacio en el

arrabal de Santa María, tuvo lugar la fundación del de Santiago. Por su gran extensión fue

elegido por los comerciantes de la ciudad, como el espacio idóneo para el desarrollo de sus

actividades mercantiles en el eje creado al efecto que es la conocida Calle Nueva. En el Sur del

arrabal se estableció la ermita de Santiago, que hacia 1563 se convertiría en iglesia de los

Jesuitas.

14

29

Gumersindo Bravo González

un primer momento: el tratamiento de la cera, y en segundo lugar, el

curtido de las pieles16.

En definitiva, Cádiz fue considerada como un gran centro de

distribución de mercaderías procedentes de otros lugares, donde se

observó el gran despliegue de la importación de productos desde el

interior peninsular y otros países como: Italia, Países Bajos, y Oriente.

LÁM. II. Visión de la ciudad de Cádiz desde la ermita de San Sebastián, a mediados del siglo

XVI. Destacamos la composición del núcleo de la ciudad en torno al Castillo de la Villa, la

Iglesia Mayor y el arrabal de Santa María. Hoefnagel, Georges (1545-1618)

16 La primera necesitaba de grandes espacios para su secado, blanqueado, refinado y posterior

labrado. La materia prima (la cera) llegaba en cantidades asombrosas –6.000 quintales- desde

Berbería, permitiendo el abaratamiento de los productos básicos alimenticios, especialmente

del trigo. Otra materia prima procedente de Berbería eran las pieles, esto permitió la

implantación de una industria dedicada al curtido de las pieles y posterior transformación de

dichas pieles en objetos manufacturados como zapatos, trabajos de guarnicionería, etc.

30

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

3.- LA CATEDRAL

Tras la erección de la diócesis de Cádiz a instancias de Alfonso X,

éste inmediatamente se propuso llevar a cabo la creación de su

catedral, la cual fue consagrada a la Santa Cruz, con la finalidad de que

fuese sede episcopal al tiempo que sería el lugar idóneo para su sepultura.

El templo catedralicio ha permanecido inalterable en el espacio

desde su construcción. Sin embargo, existen teorías de historiadores

locales considerando como su primitiva fábrica fue un aprovechamiento de la antigua mezquita, que Alfonso X transformaría en

templo cristiano. Puede ser probable, aunque en la actualidad no se

han llevado excavaciones arqueológicas que el subsuelo del templo

confirmen dichas hipótesis. No obstante, estas opiniones no son del

todo descabelladas, pues en otros lugares, se aprovechaban las edificaciones musulmanas adaptando las mezquitas en templos cristianos17.

El templo se construyó en estilo gótico-mudéjar, de pequeñas

proporciones, con tres naves y cubierta por un sencillo artesonado18.

La cercanía del mar de Poniente a la catedral, ha supuesto que, a lo

largo de su historia, este edificio se viese seriamente perjudicado por

17 Entre las hipótesis o consideraciones de los historiadores locales, consideramos como la

más adecuada la presentada por el Padre Antón Solé defiende la conversión de la antigua

mezquita en templo Catedral. Para ello, alude a la documentación conservada en el Archivo

Catedralicio de los siglos XVI y XVII, donde comprobó la denominación de patio de la Iglesia

a la zona empedrada entre el muro lateral de la misma que da al Norte y la torre, gradas y balaustradas, y

con un aljibe en el centro, espacio que acusa la existencia de un posible patio de naranjos con una fuente para

las abluciones y acceso directo a la sala de oración orientada hacia el Sur. Al construirse la catedral se colocó

el altar mayor en el muro de levante, pero la torre quedó exenta y separada del cuerpo de la iglesia,

circunstancia que sugiere un alminar anterior. (ANTÓN SOLÉ, P.: Op. Cit., p. 634). Esta sugerencia

aún no está confirmada por los arqueólogos, estudiosos que hoy en día tienen la palabra.

18 José Sánchez Herrero recoge un artículo de Hipólito Sancho de Sopranis, donde relata el viaje fantaseado

del genovés Micer Niccolo quien a finales del siglo XV visitó la ciudad de Cádiz, y en el describe al templo de

la siguiente forma: ‹‹La catedral está situada hacia la parte del Mediodía sobre el mar, y no existía

ningún otro templo, monasterio y ermita en la villa medieval. El cuerpo de la iglesia era muy

pequeño, constaba de tres naves y sus pilares eran muy gruesos. El techo del templo era muy

bajo, cerrado con un modesto enmaderamiento, y la perspectiva de la nave central por la

colocación del coro cerrado, y por el puente que sostenía la imagen colosal del crucificado.››

(SÁNCHEZ HERRERO, J.: Op. Cit., p. 229.)

31

Gumersindo Bravo González

el romper de las olas en su cimentación, lo cual provocaba daños de

consideración en la estructura interna del edificio, que a veces estuvo

a punto de desplomarse.

Esta situación de peligro originó que en el año 1517, el Corregidor

de Cádiz escribiese a los Reyes solicitando licencia para trasladar la

iglesia a otro lugar más seguro. La respuesta negativa de los monarcas,

planteó al Cabildo la necesidad de acometer las obras necesarias para

impedir que el mar acabase con las recias estructuras del templo,

porque al romper las olas en el barranco (lugar sin protección alguna

de muralla defensiva de los embates del mar) el templo comenzó a

resentirse seriamente, abriéndose sus muros con grave riesgo de corrimiento y hundimiento de su fábrica.

LÁM. III. Plano de la planta de la Catedral Vieja de Cádiz.

(Archivo Catedralicio)

32

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

La construcción del baluarte de Santa Cruz fue uno de los tramos

más difíciles en la construcción de todo el sistema defensivo de la

ciudad debido a la acción directa del mar abierto. En dicha obra se

necesitaron grandes cantidades de cal, arena, piedras, y sobre todo,

una fuerte inversión económica que la mayoría de las veces era

suspendida, con lo que el desarrollo de la obra quedaba paralizado

con el consiguiente deterioro de lo recién construido.

Así, desde 1538 hasta prácticamente finalizar el siglo, este lugar

sería una asignatura pendiente para la Fábrica, pues constantemente

sería vigilado y sometido a profundas transformaciones con la finalidad del salvar la integridad del templo, desembolsando una gran

cantidad de maravedíes hasta que no se llevó a cabo la construcción

de un terraplén y muro, que a la vez de servir de muro de contención

sirviese para instalar un sistema defensivo de artillería; pero estas

mejoras no llegarían hasta haberse producido los incidentes del asalto

inglés de 1596, y cuyas obras se las encomendaron al ingeniero militar

Cristóbal de Rojas.19

«Mas CCCVI marauedis son por el costo de treinta [roto] desde Puerto Real fasta

Cadiz.»20

‹‹De un cahiz de cal fasta e ponello en el almazen çinco reales.››21

‹‹Mas CXXXII marauedis de unas espuertas de esparto y de dos personas que

andouieron sacando piedra en el barranco y de un asnero que traya piedra.››22

‹‹Mas CXX marauedis de tres peones que andouieron faziendo mescla.››23

19 El ingeniero militar Cristóbal de Rojas llegó a inspeccionar a la ciudad de Cádiz tres días

después del asalto de las tropas Anglo-holandesas de 1596. El infome que envió a Felipe II se

aducía a las graves deficiencias del sistema defensivo, el cual había sido realizado al revés. Tras

la evaluación de otros importantes ingenieros militares de las condiciones del sistema

defensivo, el monarca el 25 de Octubre de 1597 nombró a Cristóbal de Rojas el encargado de

llevar a cabo la fortificación de la ciudad por la Caleta de Santa Catalina, con cuatro baluartes y dos

medios (...). (FERNÁNDEZ CANO, V.: Op. Cit., pp. 28-41).

20 A.C.C.: L.F. I., 1538, fº. 2vº.

21 A.C.C.: L.F. I., 1538, fº. 2vº.

22 A.C.C.: L.F. I., 1538, fº. 2vº.

23 A.C.C.: L.F. I., 1538, fº. 2vº.

33

Gumersindo Bravo González

‹‹Gastaron [roto] LIX cahizes son de cal los 441/2 a quatro reales y [roto] y los 5 a

çinco reales y los 91/2 a [roto].››24

‹‹Mas DCXXII marauedis [roto] de tanta arena que se compro [roto] para la

obra.››25

LÁM. IV. Plano de la planta de la Catedral por Cristóbal de Rojas.

En él se observa la quiebra de la nave central debido al embate del mar en sus cimientos.

Archivo Catedralicio)

‹‹Mas IIIIUDCCXLIIII marauedis son que costaron todos los maestros que

andobieron en la dicha obra el dicho año de treinta y nueve fasta 29 de febrero de 40.››26

‹‹Mas XIUCXXXV marauedis que costaron todos los dichos peones que andobieron

en la dicha obra el dicho tiempo.››27

A.C.C.: L.F. I., 1539, fº. 7rº.

A.C.C.: L.F. I., 1539, fº. 7rº.

26 A.C.C.: L.F. I., 1539, fº. 7vº.

27 A.C.C.: L.F. I., 1539, fº. 7vº.

24

25

34

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

‹‹Mas IULXXXVII marauedis son de un trozo de çierta madera, espuertas de lienço

y esparto y otras menudencias que fueron menester como perte-nesçia por su libro

particularmente repartidas.››28

‹‹Mas 20U que costo para fazer çierta obra del barranco detras de la ygle-sia como

paresçio por cuenta particular de albañylería.››29

‹‹Mas 935 por fazer limpiar el barranco del estiercol que auia.››30

‹‹Mas CCCCLXXVI marauedis por alimpiar el barranco y la puerta del

perdon.››31

‹‹Mas XXXIUDCCCXLVI de reparar el barranco de la yglesia y de çiertos

materiales.››32

‹‹Mas CCCCVIII de limpiar el barranco detras de la yglesia.››33

‹‹[...] tres reales por una serradura y llaue para el postigo de la yglesia que sale a la

mar [...].››34

‹‹Yten, seis reales que trocaron de tierra para reparo de los cimientos.››35

‹‹Yten, IIUDCCCXCIII marauedis son por tantos gastados en el soterra-neo que

sirue de almazen en lo que se hizo de albañileria desta manera: 833 marauedis en tres

cahizes de cal; 977 marauedis en onze peones a dos reales y medio que limpiaron el

barranco y sacaron la tierra y piedra del soterraneo; DCCCLXXXIIII marauedis por el

jornal de un maestro y peones tres dias en serrar el barranco y hazer la escalera y una

pared dentro del soterraneo; 85 marauedis de yeso para asentar anbas puertas; 94

marauedis de arena; 20 marauedis de espuertas que todo monta lo dicho.››36

‹‹Yten, seis reales que trocaron de tierra para reparo de los cimientos.››37

A.C.C.: L.F. I., 1539, fº. 7vº.

A.C.C.: L.F. I., 1555, fº. 19rº.

30 A.C.C.: L.F. I., 1559, fº. 9rº.

31 A.C.C.: L.F. I., 1563, fº. 5vº.

32 A.C.C.: L.F. I., 1564, fº. 10vº.

33 A.C.C.: L.F. I., 1565, fº. 14vº.

34 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 6rº.

35 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 15vº.

36 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 4rº.

37 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 15vº.

28

29

35

Gumersindo Bravo González

Desgraciadamente, la documentación que se conserva en el

Archivo Catedralicio respecto a las murallas con anterioridad a 1596

es muy escueta, y sólo contamos con el testimonio de las Actas Capitulares. La primera referencia es de 158338, donde el Cabildo se

interesa por este problema debido al deterioro del muelle del barranco

que cae a la peña (barranco) de las casas de los capellanes, y donde el

avance del mar aumenta a cada instante urgiendo su reparación. El

Cabildo rápidamente comunicó la grave situación al Cabildo Municipal, a quienes verdaderamente le correspondía la reparación del

barranco. Desconocemos el desarrollo de las negociaciones, aunque

por la citación por parte del cabildo eclesiástico del albañil Jacome

Gentil suponemos que dicha reparación correría por cuenta de la

Fábrica39. Sin embargo, al margen del desgaste natural propiciado por

el paso del tiempo, la acción humana intervino en el transcurso del

siglo XVI en la vieja catedral que tuvo que ser reedificada dos veces por

haber sido quemada por los portugueses, y reconstruida íntegramente

cuando el saqueo y destrucción de toda la ciudad medieval por las

tropas Anglo-holandesas al mando del Conde de Essex en 159640.

38 ‹‹El señor Raçionero Pero Diaz dijo que en el Cabildo pasado le cometieron a su merçed y al Sr. Raçionero

Martin de Haya que viesen el muelle del barranco que cae a la parte de las casas de los capellanes y esta

yglesia y que lo han visto, el cual tiene derribado mas de diez varas y esta en grande neçesidad de reparo.

Luego los dichos Señores habiendo praticado en ello, mandaron que los Sres. Raçioneros Pero Diaz y Martin

de Haya hablen a la ciudad de parte de este Cabildo lo remedie y no lo haciendo se haga requerimyentos,

(...).›› (A.C.C.: SECC.I, Ser. I, Lib. I.: Actas Capitulares, 1583- AGOSTO - 22, fº. 79vº.)

‹‹Luego se leyo otra petiçion de los capellanes por la cual piden que las casas donde viven que son del Dean

don Esteban Rajon y esta Yglesia esta en mucho riesgo de caer en la mar respecto al pie el muelle esta

desbaratado y el agua entra por los cimientos que su merçed lo mando remediar. Luego Su Señoria de los

dichos Señores mandaron que el Sr. Raçionero Martin de Haya hable a los diputados de la ciudad a cuyo

[cargo] esta el entender en esta obra y le de cuenta de lo que haga.››. (A.C.C.: SECC.I, Ser. I, Lib. I.:

Actas Capitulares, 1583- AGOSTO - 26, fº. 79vº.)

39 ‹‹ Luego los Sres. Raçioneros Martín de Haya y Cristoual Saluador dieron cuenta hauer

visto con Jacome Gentil, albañil el muro que esta junto de la yglesia, el cual dijo que tenia

mucha neçesidad de repararse por entrar el agua de la mar por debajo hacia la yglesia mas de

media lanza y visto por los dichos Señores dijeron que se informaran cuanto costaria adobar

si ha de ser de la ciudad o de la Yglesia, ya que encargarse la razon que de ello hubiere al

Cabildo de la dicha ciudad.›› (A.C.C.: SECC.I, Ser. I, Lib. I.: Actas Capitulares, 1586FEBRERO- 27, fº. 373rº.)

40 SÁNCHEZ HERRERO, J.: Cádiz..., p. 230. Una obra de consulta obligada para conocer las

consecuencias del fatídico suceso del Asalto de 1596 es la escrita por el franciscano Fray

Pedro de Abreu, quien en su Historia del Saqueo de Cádiz, detalla con el máximo deteni-

36

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

3.1.- LA TORRE

Intentando reconstruir su primitiva planta, comenzaremos por

describir la torre. La torre se encuentra separada de la fábrica de la

iglesia, y queda englobada dentro de las edificaciones pertenecientes al

edificio de la Contaduría, felizmente convertido en Museo y Archivos

Catedralicios. La torre tiene planta rectangular y se remata con un

chapitel polignal recubierto de cerámica vidriada o azulejos.

LÁM. V. Vista de las bóvedas de azulejos vidriadados y torre de la Catedral Vieja. Siglo

XVI.

La torre siempre ha estado separada de la iglesia, lo cual nos hace

pensar que se trataría del alminar de la mezquita, que una vez cristianizada sería utilizado como campanario de la catedral. Su fisonomía

apenas ha variado con el paso del tiempo; es decir, contamos con un

claro ejemplo gráfico de comienzos del siglo XVI, en el famoso

grabado de Hoefnagel, nos aparece una visión descriptiva de la villa

miento todo el proceso bélico. Esta obra ha podido ser recuperada al servicio de la investígación de Cádiz y su provincia, gracias a la labor del Profesor Bustos Rodríguez, quien ha

publicado una edición crítica recientemente estando a su cargo las notas y posterior estudio

introductorio.

El capítulo referente al tema que nos defiere, el de la Catedral queda perfectamente

expuesto en la relación que hace el fraile franciscano sobre el refugio de mujeres, niños,

ancianos y enfermos en las casas del Canónigo Termineli cercanas a la Iglesia Mayor de la

Villa, (p.239). En segundo lugar, narra los hechos del asalto a los diferentes templos de la

ciudad, donde el catedralicio resultó ser uno de los más perjudicados, (p.257). (ABREU, FR.

P. DE: Historia del Saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596, Edición Crítica, Notas y Estudio

Introductorio a cargo de Manuel Bustos Rodríguez, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, Cádiz, 1996).

37

Gumersindo Bravo González

medieval, donde sobresalen el castillo, la catedral y su campanario con

el chapitel de forma cuadrada recubierto por tejas o placas de pizarra.

El remate del mismo quedaba coronado por el yamur (de tres bolas, de

mayor a menor) la veleta y la cruz, no apareciendo por aquella época

los flamígeros llameantes, obra propia del carácter manierista.

La entrada al campanario siempre ha sido desde el exterior del

templo. Documentalmente tenemos noticias que nos confirman lo

anteriormente expuesto desde el año 1543, cuando se gastaron 1.586

maravedíes en la hechura de las puertas para el campanario:

‹‹Yten, por faser las puertas a el campanario de todo gasto myll y qui-nyentos ochenta

e seis marauedis.››41

‹‹Mas CXX de una çerradura para el campanario.››42

‹‹En 21 de agosto de 99, çinco mill y noueçientos y treynta y dos maraue-dis que se

pagaron a Palominos, carpintero por una puerta y otros gastos que hizo en la torre desta

Sancta Yglesia que se hicieron en presençia del señor Raçionero Domingo de Echerriaga,

mostro la librança y memorial y recibio del dicho Alonso Palomino.››43

La primitiva fisonomía del campanario se mantuvo hasta el año

1568, cuando se encargó al maestro de obras Francisco Rodríguez, el

derribo del antiguo chapitel de madera, el cual fue sustituido por uno

de ladrillos y se le añadieron las torrecillas que a modo de flamígeros

llameantes se colocaron en cada ángulo de la torre. Dicha modificación alcanzó la cuantía de 9.683 maravedíes. Al año siguiente fue

necesario proceder a la abertura de tres ventanales en el cuerpo de la

torre por ser muy oscuro.

Dichos vanos coinciden con las dos mesetas o descansillos de la

escalera de caracol que era de mampostería. El uso de este tipo de

escalera era muy útil para salvar las grandes alturas en espacios reducidos, mediante la hechura de peldaños de piedra que estaba articulados a un eje central que servía de sostén a la misma.

A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 17vº.

A.C.C.: L.F. I., 1552, fº. 7vº.

43 A.C.C.: L.F. I., 1599, fº. 13rº.

41

42

38

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

‹‹Yten, IXUDCLXXXIII marauedis son por tantos pagados a Francisco

Rodriguez, maestro mayor desta manera: 6U439 que se le quedaron debien-do del año

pasado de 66 a cumplimiento de los 229 ducados que auia de hauer para la obra de la

thorre que no acabo el dicho año; 2U244 marauedis que se le pagaron por deshazer el

chapitel viejo y quitar la madera del; 1U marauedis por quinientos ladrillos que compre

del para los remates y torre-cillas que acompañan a el chapitel y para solar la sepolturas

de la yglesia.››44

‹‹Yten, diez reales de abrir las ventanas de el campanario.››45

‹‹Yten, seis mill y çinquenta y dos marauedis del gasto que se hizo en la torre de la

yglesia por manos de Millan Perez en esta manera: ochoçientos y çinquenta y dos

marauedis de siete quintales de yesso; mill y treçientos y sesenta marauedis de dos cahizes y

medio de cal a catorze reales cada cahiz y a dos reales de lleuar el cahiz; mill y duçientos e

veinte y quatro marauedis de arena y barro para el texado; quatroçientos y sesenta y seis

marauedis de ladrillos que fueron çiento y çinquenta ladrillos y çiento y dos marauedis de

un ara retada de ripio; y quarenta e ocho de quatro espuertas y doze maraue-dis de un

lebrillo y treçientos y setenta y quatro marauedis de veinte y quatro pestantes que se

gastaron en escalera de la dicha torre; mill y veinte maraue-dis de çinco dias de jornal a

Jeronimo Manauia, y mill e duçientos y diez y seis marauedis de treze peones a dos reales

y tres quartillos y duçientos y sesenta y tres marauedis de un ofiçial y un peon un dia

demas de lo arriba dicho que todo monta la dicha summa mostro recaudos.››46

Finalmente la torre siempre tuvo un constante mantenimiento

consistiendo en la limpieza de su interior y en el resanado de las

partes deterioradas, tal y como queda recogido expresamente en los

siguientes descargos, que abarca desde 1543 a 1597:

‹‹Yten, que costo adobar la sacristia y campanario, setecientos y ochenta e nueue

marauedis.››47

‹‹Yten, CLXX marauedis a dos hombres que limpiaron el campanario y hecharon el

estiercol del barranco abaxo.››48

A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 5vº.

A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 18vº.

46 A.C.C.: L.F. I., 1590, fº. 20vº.

47 A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 18rº.

48 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 6rº.

44

45

39

Gumersindo Bravo González

‹‹Yten, quatro mil y setecientos y setenta y dos marauedis que gasto en çierto reparo

que hizo en la torre con unas puertas y quicialeras de hierro y de asentarlas que todo

monto lo dicho como pareçe por un memorial.››49

‹‹Yten, ocho reales de limpiar la torre y la yglesia vieja.››50

‹‹Yten, ocho reales que costo medio cahiz de cal para reparar la torre.››51

Sin embargo, el cuerpo superior del campanario quedaba dispuesto

para la colocación de los diferentes tipos de campanas, de la matraca y

del reloj. No debemos olvidar la importancia que tenía el tiempo en la

Edad Media y comienzos de la Modernidad con sus dos caracteres

principales: uno físico, el sol; y otro espiritual, las campanas de las

iglesias. Esto ponía de manifiesto la dependencia del ser humano respecto a la naturaleza.

El único sistema de referencia era el señalado por las horas canónicas que dividía al día en periodos, distribuidos por igual entre el día

y la noche, registrado por medio de campanas. En la catedral de

Cádiz, desde su fundación, a pesar de tratarse de un templo sin

ningún tipo de grandeza artística, sobresalió por el fiel cumplimiento

del canto de las diversa Horas Canónicas según el Oficio Divino. De

hecho se cantaban los maitines (medianoche), laudes, prima, tercia,

sexta (mediodía), nona, vísperas y completas.

Los toques de prima y de completa coincidían con el alba y el

crepúsculo, y a partir de ellos se computaban el resto de los toques

con las campanas. De igual modo, tenemos constatados diversos toques o repiques de campanas: alba, toque de oración, toque de queda,

doble por el fallecimiento de personalidades, civiles y eclesiásticas,

vuelo de campanas por festejos civiles, toque de plegaria o rogativa,

toque de fuego.

También tenemos constancia de la instalación de un reloj en la

torre, justo meses antes de producirse el desastre de 1596. Dicho reloj

se construyó en Sevilla, y se fundieron dos campanas que suponemos

A.C.C.: L.F. I., 1584, fº. 7rº.

A.C.C.: L.F. I., 1597, fº. 3vº.

51 A.C.C.: L.F. I., 1597, fº. 4rº.

49

50

40

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

serían para los toques de las horas y se trasladó hasta la ciudad de

Cádiz por un flete por el Guadalquivir alcanzando un coste superior a

los cuatrocientos mil maravedíes, y cuyo fundidor fue el músico de la

catedral de Sevilla Baltasar Pérez.

‹‹Yten, de la trayda de las dos canpanas y relox a Cadix, se le dieron al barquero

ocho reales.››52

‹‹Yten, doze reales de desembarcar y lleuar asta la yglesia las dichas canpanas.››53

‹‹Primeramente dio por su descargo el dicho señor Raçionero Hernan Ramirez de

Cartagena, setenta y siete mill y trescientos y diez y seis maraue-dis, para en quenta de los

496U807 marauedis que montan el dicho cargo, los quales se gastaron por manos de

Baltazar Perez, muçico de la yglesia cate-dral de Seuilla en metal para fundir las dos

campanas que se fundieron en Sevilla y en otros gastos menudos para este efecto y en lo

que costo el relox [...].››54

Obviamente, los primeros relojes no tenían ninguna precisión, se

estropeaban con gran facilidad y dependían de un encargado o relojero que lo controlase para que diese las campanadas, y en muchas

ocasiones, lo ajustase tomando como referencia el viejo reloj de sol, el

alba o el ocaso.

La documentación que aportamos incluye los elevados desembolsos que suponía la refundición de las campanas quebradas o rotas, y la

hechura de otras nuevas por los maestros campaneros. La mayoría de

las veces las nuevas campanas llegaban por vía marítima procedente

de Sevilla, aunque otras veces se trasladaba el maestro campanero. El

oficio de campanero solía ser itinerante, prestando sus servicios en

todos aquellos lugares donde su presencia era requerida. El trabajo sin

duda, se prolongaría durante varios días, pues implicaba una serie de

operaciones costosas, como construir el horno de la fundición y

preparar los moldes de las campanas en arcilla.

‹‹Yten, XVIIUCCCXCI marauedis son por 46 ducados y medio pagados a Melchor

de Molina, maestro de hazer campanas por la hechura y manos de la campana grande

A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

54 A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

52

53

41

Gumersindo Bravo González

que hizo para la yglesia mayor que peso quinze quintales y medio que a razon de tres

ducados el quintal de la hechura monta lo dicho.››55

‹‹Yten, XXXVIIUCCCXLIX marauedis son por tantos que montaron ocho

quintales y una libra y media de metal que se compro para hazer la campana grande

desta manera: de Gaspar Dias, portugues, çinco quintales, dos arrobas, ocho libras que

peso un tiro de bronse por setenta ducados a doze ducados y medio cada quintal de

Medrano, boticario; un quintal y dos libras de metal campanil por treze ducados de Juan

Flechen, yngles; tres arrobas y cuatro libras destano por nueue ducados y quatro reales a

doze ducados el quintal de Melchor de Molina canpanero; dos arrobas y media de metal

canpanil por siete ducados y medio a razon de a doze ducados el quintal que todo monta

lo dicho.››56

‹‹Yten, IUDCCV marauedis son por tantos gastados en esta manera: 1U122

marauedis pagados a el artillero por baxar la canpana y quebrarla y ponella en el patio

abaxo; 102 marauedis por llevalla desde la yglesia a donde se auia de fundir; 102

marauedis por lleuar y pozar el tiro para fundirlo; 184 marauedis en quatro corchos de

carbon para ensender el tiro para poderlo hazer pedazos; 51 marauedis por partir una

plancha de estaño; 144 maraue-dis que montaron seis libras y media de hierro a 22

marauedis que peso la hembrilla de la canpana que todo monta lo dicho.››57

El alzado de una campana puede dividirse en cinco partes llamadas, de arriba abajo: hombro, tercio, medio, mediopie, y pie. También cobrarán gran importancia el conjunto de las inscripciones epigráficas que

aparecen en ellas, las cuales nos hablan de su nombre y advocación, el

año de su fundición, su artífice, sus donantes. Otras veces, estos

importantes instrumentos sonoros recogerán fragmentos de salmos,

oraciones, conjuros, como un amplio elenco de motivos ornamentales

que servirán de realce58.

Una vez salida la campana de la fundición ésta era trasladada a la

torre para su posterior subida al cuerpo de campanas. Dicha labor

resultaba muy compleja, en ella intervenían albañiles, que serían los

encargados de montar los andamios con todo el sistema de poleas y

A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 6rº.

A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 6vº.

57 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 6vº.

58 MUSEO DE LAS FERIAS: Campana esquilonada del siglo XV, Medina del Campo, Diciembre,

2002, pp. 1-5.

55

56

42

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

maromas para facilitar el ascenso, el de abrir los huecos en el muro

para su asentamiento, una vez que el herrero había realizado el eje de

la campana, y que posteriormente, el carpintero hubiese colocado el

yugo o cabeza de la campana realizado en madera sujeto a la corona de

la campana por tirantes de hierro, que a su vez aprisionaban una base

de plomo que servía de contrapeso de la campana59.

‹‹Yten, DCCCCXXXV marauedis son por dos ducados y medio pagados a Arisa,

albañil por quitar y thornar para poner el harpon de la canpana quando se quebro y por

hazer y deshacer un pedaso del chapitel para asen-tarlo todo a su costa.››60

‹‹Yten, IUCXXII marauedis son por tres ducados pagados a Prado, herrero por

adobar el harpon de la thorre de la ygleçia mayor y por el hierro que se le añadio y por

adobar las ollas de cobre que thodo se que cobro quando cayo.››61

‹‹Yten, que pago a Bernaldo de Prado por CCXXV libras de hierro labrado que dio

para la guarniçion y lengua de la canpana a real cada libra.››62

‹‹Yten, quinze reales que pago del acarreto de la canpana desde Puerto Chico hasta la

Iglesia.››63

‹‹Yten, dos reales y medio de sobre corredera a la torre para hazer los andamios para

poner la canpana.››64

‹‹Yten, de clauos para el andamio, real y medio.››65

‹‹Yten, de acarretos un torno y aparejos para asentar la campana.››66

‹‹Yten, de acarreto de maroma y polea, un real.››67

‹‹Yten, de una puerca que se compro para expuelas, quatro reales.››68

59 ‹‹Yten, quatro ducados que pago por dos pesos de plomo que compro de Leonardo Millon

para hazer la cabeça de la campana para que tiñese a pino a dos ducados el quintal.››

60 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 3vº.

61 A.C.C.: L.F. I., 1568, fº. 3vº.

62 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

63 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

64 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

65 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

66 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

67 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

68 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

43

Gumersindo Bravo González

‹‹Yten, un peon que hizo los agujeros para hazer los andamios y poner las puercas,

tres reales.››69

‹‹Yten, de yeso, quarenta marauedis.››70

‹‹Yten, de un ofiçial y un peon que hizieron los boquetes, tres reales.››71

‹‹Yten, de lleuar y traer la lengua de la campana a adobar.››72

‹‹Yten, tres reales de la trayda de el dicho plomo y de carbon para derre-tirlo.››73

‹‹Yten, ochenta y ocho reales que pago a Pedro de Riero, carpintero por hazer el exe de

la campana y asentar la guarniçion y campana.››74

‹‹Yten, diez y nueue mill nueueçientos y quarenta y dos marauedis que pareçe pago a

Andres de Monte Mayor, vecino de Cordoua con poder y en nombre del liçençiado Juan de

Balabarra, heredero de Juan de Balabarra que los auia de auer del resto de la

manifactura y mermas y lo demas que costo la campana mayor [roto] de pagos [roto] ante

don Bernardo de Villareal, escri-uano publico a diez y nueue de Nouiembre de mill e

quinientos y nouenta años sobre los que les auia obligo el señor [roto].››75

‹‹Yten, mill ochocientos y çinquenta y dos marauedis gastados en asentar la dicha

campana a saber mill y [ochoçientos çinquenta y ocho maraue-dis].››76

‹‹Yten, çinco mill y çien marauedis pagados a Jorge Gonçales, en la manera siguiente:

quatroçientos y ocho de dos lenguas de canpanas; tres-cientos y setenta y quatro de fechura

[roto] para campanas; doçientos y qua-ro de adobio de otra campana; mill noueçientos y

nouenta y dos del adobio de la dicha campana grande, digo maronas para poderse tañer de

que mostro recaudos.››77

A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

71 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

72 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

73 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

74 A.C.C.: L.F. I., 1569, fº. 12vº.

75 A.C.C.: L.F. I., 1590, fº. 1vº.

76 A.C.C.: L.F. I., 1590, fº. 2rº.

77 A.C.C.: L.F. I., 1590, fº. 2rº.

69

70

44

Vestiduras y ornamentos litúrgicos de la catedral de Cádiz

‹‹Yten, mill y trescientos y treynta y seis marauedis que en lleuar las can-panas y

traerlas de casa del herrero para hazer las armas y portes de vias grandes para subirlas a

la torre, y yeso y otras menudencias como pareçio por dies y seis partidas.››78

‹‹Yten, dozientos reales a Jorge Fernandez, herrero por el hierro y mani-factura de las

armas para las canpanas dichas que se hizieron por fines de febrero del año pasado de 96

años antes de entrar el yngles en esta çiudad.››79

‹‹Yten, doscientos reales que se dieron a Vega, carpintero por las cabeças de madera y

subir a su costa las canpanas a la torre que se hizieron el año de 96 antes de entrar el

enemigo en esta ciudad.››80

‹‹Yten, mill y seteçientos y diez y siete marauedis que dio a Baltasar Perez por la

ocupasion de comprar las palmas y fundir las canpanas.››81

‹‹Yten, descargar la canpana de Tarifa y traerla a la yglesia, veynte y qua-tro reales y

medio.››82

‹‹Yten, quatro mill y çiento y sesenta y dos marauedis que se gastaron en quinze

partidas en quadernales y yeso y un lebrillo, trayda de vigas y sogas y poleas y trayda de

un cable y carpinteros y albañiles y cal y en marineros que subieron la canpana hasta

ponerla en la torre como por menudo se dio en particular.››83

‹‹Yten, veynte reales que se dieron a Jorge Fernandez, herrero por la len-gua que hizo

a la canpana de Tarifa.››84

‹‹Yten, seys mill y ochoçientos marauedis a Jorge Gonçalez, herrero por el hierro y

manifactura de las armas de las canpanas que se compraron des-pues del yngles.››85

‹‹Yten, quatro mill y çiento y catorze marauedis a Vega, carpintero por las dos

cabezas de las campanas que hizo y el tiempo que se ocupo asistiendo con el herrero a

hazer las armas y subirla a la torre despues del yngles [...].››86

A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

80 A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2rº.

81 A.C.C.: L.F. I., 1596, fº. 2vº.

82 A.C.C.: L.F. I., 1597, fº. 4rº.

83 A.C.C.: L.F. I., 1597, fº. 4rº.

84 A.C.C.: L.F. I., 1597, fº. 4rº.