Allí donde el silencio

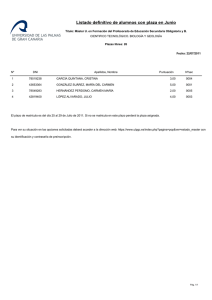

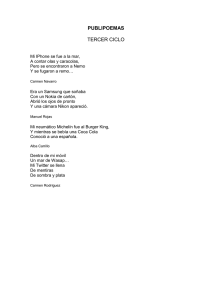

Anuncio