descargar libro - Biblioteca Virtual Universal

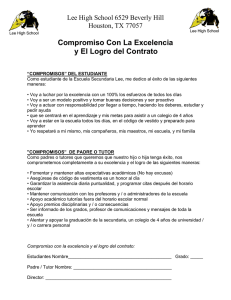

Anuncio