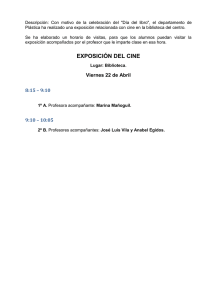

el cine de los escolapios

Anuncio