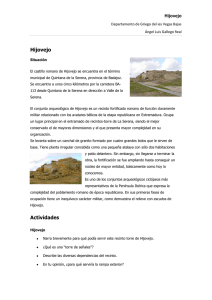

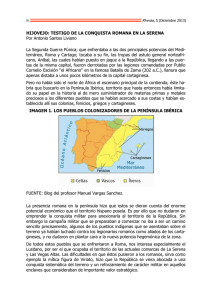

LAS ”VILLAE” ROMANAS DE QUINTANA DE LA SERENA

Anuncio