RESUMEN

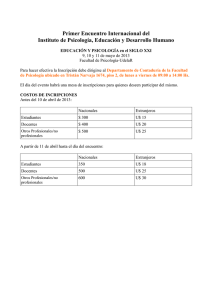

Anuncio