Factores de desarrollo en la Enfermería Comunitaria española en

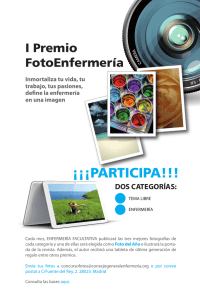

Anuncio