EL JUEGO DE LA RATA Y DEL DRAGON

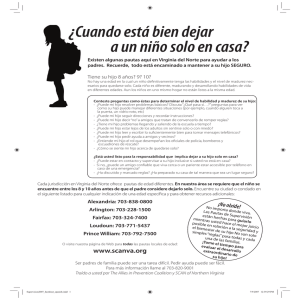

Anuncio