El dia que Espana derroto a Ing - Pablo Victoria

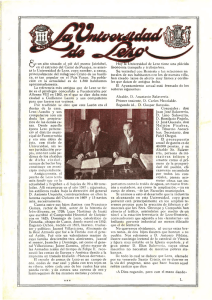

Anuncio