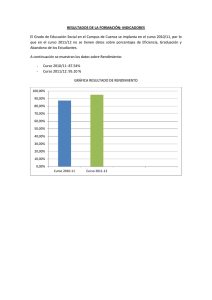

RESÚMENES ANALÍTICOS

Anuncio