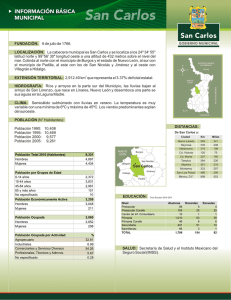

25° Encuentro

Anuncio