Los Tecnólogos

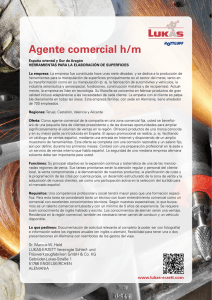

Anuncio