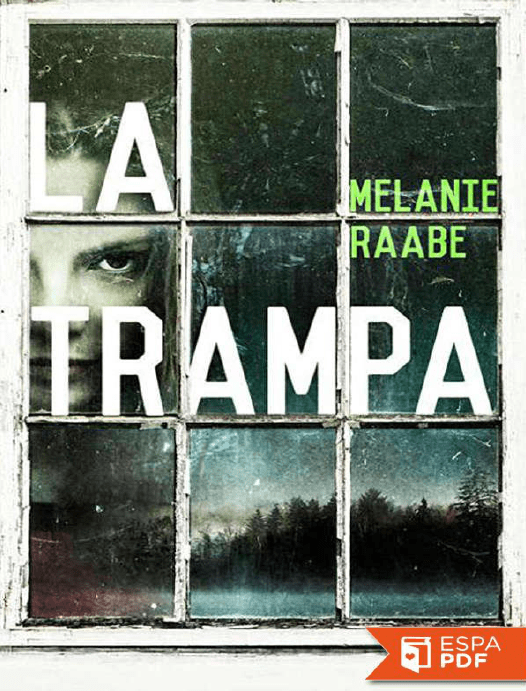

La trampa

Anuncio