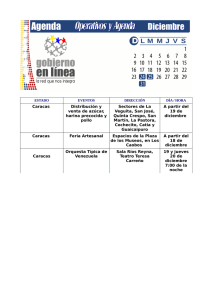

Nuevo mundo, mundo nuevo

Anuncio