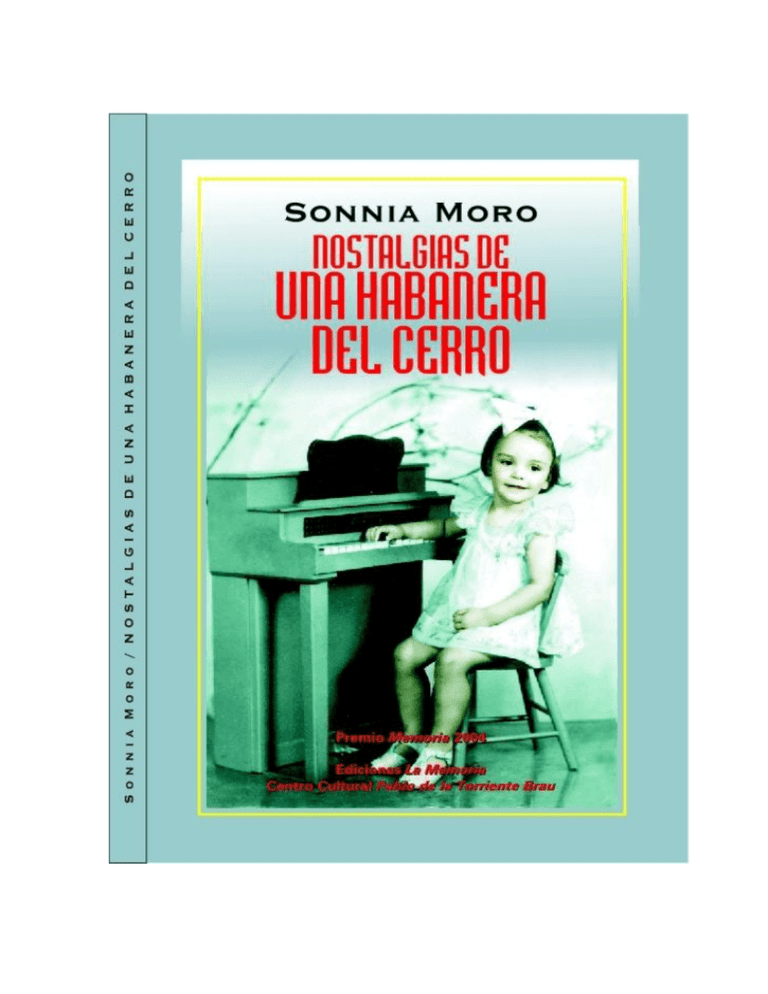

Descargar libro - Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau

Anuncio