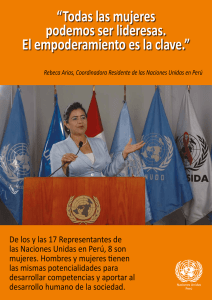

Desarrollo y Diversidad Social

Anuncio