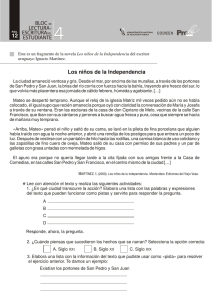

Sangre azteca

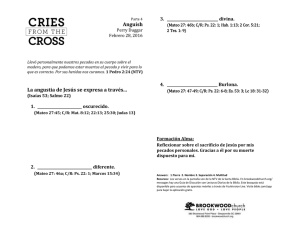

Anuncio