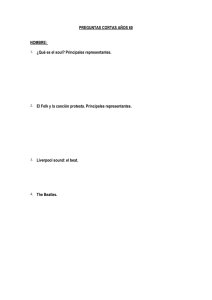

In rock - EspaPdf

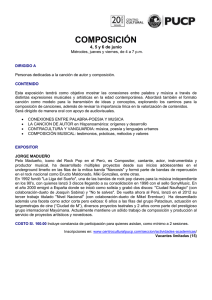

Anuncio