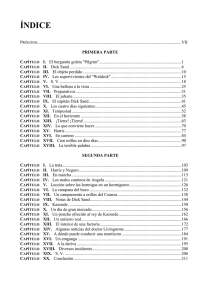

boy - EspaPdf

Anuncio