Daniel Machado - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y

Anuncio

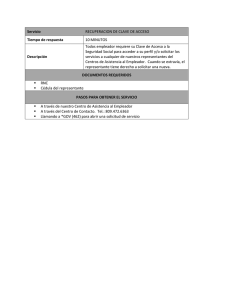

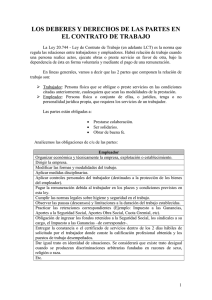

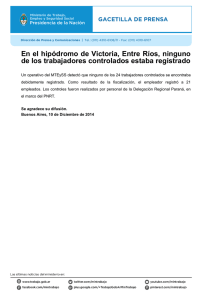

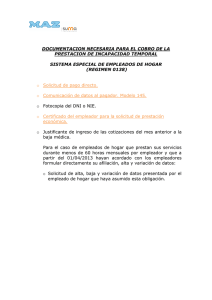

LOS ESTÍMULOS PARA LA REDUCCIÓN DEL EMPLEO INFORMAL. Por José Daniel MACHADO 1. Introducción: el trabajo “en negro” como una resistencia pertinaz al cambio de paradigma socio-económico. En los años 90 la discusión en torno a la tasa de desempleo, principalmente, pero también sobre las circunstancias determinantes (o las más relevantes dentro de un fenómeno multicausal) de la informalidad laboral, giraron esquemáticamente sobre dos versiones: 1. el discurso neoliberal por entonces dominante puso énfasis en la cuestión del “costo laboral” y en el desincentivo que suponía para la generación de empleo, o para su registración, lo que denunciaba como un exceso de protección que, al modo de las tutelas corporativas medievales, era satisfactorio para los insiders del sistema pero nocivo para quienes aspiraban a ingresar al mismo. Obviamente, las técnicas de empleo flexible (en su ingreso y egreso, a través de modalidades promovidas sin justificación objetiva o abaratamiento de la indemnización extintiva, entre las más notorias) eran una respuesta consistente con dicho diagnóstico aunque, a la luz de la experiencia nacional y comparada, haya devenido evidente que el diagnóstico mismo era inadecuado. En lo estrictamente atinente a la registración, la denuncia recaía especialmente sobre las llamadas “cargas sociales” cuyo elevado coste, a veces calificado como un “impuesto al trabajo”, se entendía un desincentivo para formalizar los vínculos. La respuesta intentada desde la legislación consistió entonces en la creación de sistemas de “premios y castigos” que incluían desde reducciones, condonaciones y moratorias, entre los primeros, y sanciones económicas de especial rigor, entre los segundos. 2. el discurso contestatario, convengamos en denominarle keynesiano, lejos de incriminar al nivel de protección que dispensa el Derecho del trabajo, ponía el tilde en aspectos de diseño macroeconómico tales como la capacidad destructiva del empleo consecuente a un librecambio irrestricto, la ausencia de un mercado interno que hiciera posible la diversificación social del consumo y un aumento de la “demanda agregada”, concluyendo en que la posibilidad de generar empleo de calidad estaba vinculada, antes que nada, a la ausencia de políticas económicas activas de protección y promoción del trabajo nacional. La drástica reducción de la tasa de desempleo en la primera década del siglo (dato duro incontestable, como quiera que se le mida) refleja que, efectivamente y contra las suposiciones neoliberales, era en el diseño macroeconómico donde debía buscarse la causa principal del problema y de su solución. En cierto sentido, el discurso del “círculo virtuoso” en que insiste nuestra Presidenta no es sino el reverso especular de la “teoría del derrame”, aunque obviamente los presupuestos y motivos en que se busca el motor del crecimiento social sean muy diferentes. Sin embargo, como lo indican las propias estadísticas y evaluaciones oficiales, no se verifica un correlato entre el éxito alcanzado en el nivel de ocupación (aspecto cuantitativo) y el propósito de que el empleo mantenido o creado sea de calidad y debidamente registrado (aspecto cualitativo). En efecto, si bien hay una tendencia a la reducción de la informalidad, la misma progresa a un ritmo diferente, menor, aproximado a su mitad, al de la creación de puestos de trabajo y, de hecho, se mantiene elevada incluso si la estimación se realiza desagregando algunos “nichos” que, como el servicio doméstico, inciden de manera relevante sobre la composición del porcentaje general. De allí que, como afirma el subtítulo, estemos en presencia de un “nodo” que muestra una especial resistencia a los cambios de concepción que con éxito en otras áreas sociolaborales- imperan a partir de la gestión gubernamental iniciada luego de la crisis de 2001 y acentuada, dese luego, desde el año 2003. Hay que decir también que, desde el punto de vista técnico, no se han incorporado en la etapa actual instrumentos novedosos de lucha contra el trabajo no registrado. Cierto es que hay un retorno a la práctica de una mayor presencia y eficacia de la policía del trabajo (muchas veces asociada con la policía tributaria), y también una mayor y mejor implantación de las pautas culturales que insisten en destacar los beneficios o perjuicios consiguientes a registrar al trabajador. Incluso es posible reconocer un esfuerzo en materia de simplificación de los trámites. Sin embargo, evaluadas en conjunto, no se trata de herramientas que supongan un giro radical respecto de las imaginadas en los 90 y el aspecto punitivo sigue presidiendo el cuadro. La batería de sanciones económicas es esencialmente la misma y se basa en las leyes dictadas entre 1991 y 2001. Pero a la vez han desparecido muchos de los “estímulos” que resultaban de las mismas en orden al abaratamiento de los costos. En este último sentido, la ley 25.250 prevé en su art.2 una reducción importante (de un tercio a la mitad) de las cotribuciones patronales (excepto las de obra social) para los casos de incremento neto de trabajadores permanentes, medida que sin embargo parece buscar un efecto de creación de empleo dirigido a las empresas medianas y grandes que, además, ya tuvieran a su plantel registrado (único caso en que podrían cumplir con el requisito de acreditar tal incremento). La pregunta pertinente debe entonces referir a si existen técnicas no exploradas por la normativa argentina o, en caso negativo, a si hay una utilización deficiente de las vigentes. Todo lo cual impone una revisión de los discursos sociales sobre la cuestión, un repaso del menú de opciones conocidas y, finalmente, intentar alguna conclusión en orden a la mejor combinación de las mismas. 2. El discurso de la condescendencia. Con base en la realidad sociológicamente constatada de que las situaciones de infracción registral se verifican de manera abrumadoramente mayoritaria en las pequeñas empresas (entendiendo por tales a las que ocupan a menos de 7 trabajadores) y se concentran en actividades económicas de baja rentabilidad (caracterizadas por la utilización intensiva de mano de obra y baja inversión en tecnología), resulta en cierto sentido “natural” que, como ocurre toda vez que se identifica a un débil, proliferen distintos discursos “de tolerancia” o comprensión que, por eso mismo, agrupo bajo la denominación de condescendientes para con el infractor. La propia Presidenta, en reciente intervención pública, ha señalado que “nadie está en negro por que quiere” y predicado que la tarea del Estado consiste en “acompañar” a sus empresarios y trabajadores en el progresivo tránsito hacia la regularidad. Este tipo de discursos es, desde ya, más corriente en el interior del país casi diríase que su popularidad crece en relación inversa con la proximidad a su región metorpolitana y central, excepción hecha de la Patagonia- por la evidente circunstancia de que en estos contextos la pequeña empresa domina nítidamente el perfil de la estructura económica local. Agregaría que no me parece ajeno a este razonamiento que en estos contextos culturales permanezcan ciertos rasgos de una suerte de feudalismo tardío, conforme al cual la relación patrón-empleado conserva algo del binomio paternalismo/fidelidad del que resulta que, lejos de ser percibido como un adversario de clase, el primero sea caracterizado como una suerte de “compañero” (en el sentido corporativo de la acepción) o de primus inter pares. La condescendencia se auto-justifica mediante un doble orden de razones. Por una parte se argumenta que, siendo la pequeña empresa la principal consumidora de trabajo (y a veces la única disponible en la región), un exceso de celo sobre el control y penalización de las cargas fiscales y parasalariales supone asumir el riesgo político de extinguir esa fuente de empleo. Usualmente, este argumento viene asociado a la consideración de que tanto las fuentes estatales como profesionales son dictadas o convenidas teniendo en miras la rentabilidad de las grandes empresas de la región central, que son las que cuentan con el poder para intervenir en su negociación, pero que no se avienen a las menguadas rentas de otras geografías territoriales y sociales. Por esta vía, se dice, lejos de cumplir con su función de eliminar la cuestión del costo laboral como variable de la competencia entre las empresas, las convenciones colectivas se han transformado en un modo de impedir o limitar la concurrencia de las pequeñas en favor de la grandes. Por otra parte, ya en un discurso algo más sofisticado, se sugiere que es propio de los “capitalismos tardíos” subsidiar la acumulación originaria de aquellos ahorristas devenidos en pequeños inversores o en emprendedores a su riesgo, facilitando su acceso a la posición del “buen burgués” capaz de generar, luego, riqueza y empleo. Y en tal sentido, como sabemos sobradamente desde Marx, pero también desde Domat y Pothier, no hay tal acumulación sin “externalidades negativas”, es decir, sin daños colaterales que deben ser soportados por otros. Esas externalidades pueden asumir la modalidad de la plusvalía, de la indemnidad del dañador frente a la víctima, o del consumidor ante el fabricante, o del simple residente ante la contaminación industrial del ambiente, todo ellos “peajes” que una sociedad debe asumir cuando elige, o le imponen, embarcarse en la construcción del capitalismo. Me eximo aquí de obviedades en torno a la llamada “teoría del derrame”, como beneficios generales de largo plazo que supuestamente coronarán el sacrificio colectivo. Hay también un tercer nivel de argumentos más banales, que en definitiva no son sino aplicaciones más rústicas de los anteriores. Se dice, por ejemplo, que para el ciudadano en paro involuntario “es mejor un empleo en negro que ningún empleo”, lo que proyectado a niveles macro significaría tanto como “es mejor una sociedad que tolere la convivencia con el trabajo clandestino que una que, por perseguirlo, condene al desempleo al sujeto que la norma que lo clandestiniza dice proteger”. Es el discreto retorno de la Paradoja de Mandeville (o fábula de las abejas), emblema del imaginario liberal sobre el cual basó Adam Smith su metáfora del “egoísmo del carnicero”, según la cual la más perfecta y beatífica de las normas no garantiza la consecuencia de un resultado socialmente valioso, que antes bien corresponde esperarlo del individualismo de los propietarios. Por supuesto, la coherencia metodológica impone que, de transitar esta senda, se arribe a conclusiones poco simpáticas. Se podría escuchar, y de hecho yo lo he escuchado, que el trabajo infantil o la reducción de inmigrantes a situaciones de filo-esclavitud son alternativas mejores que la delincuencia precoz o la muerte por inanición en sus países de origen. El planteo reconoce su matriz en aquella idea aristotélica según la cual la esclavitud habría significado el primer paso propiamente civilizatorio, puesto que antes de descubrirse la capacidad de trabajo de la mano de obra adquirida por sumisión, lo que había era una lógica bárbara de saqueo y genocidio. Pero, una vez se ingresa en este camino, no tiene límite racional alguno. O es verdadero en todos los casos, o es falso siempre. Ahora bien, que yo entienda que es falso, no debe hacernos olvidar que como afirmaba un célebre dialéctico como el Presidente Mao Zedong “la verdad reside en todas partes; incluso, parcialmente, en el error”. De modo que cuando un orden de creencias es tan generalizado nunca está de más preguntarse, desde el pensamiento crítico en serio, por esa porción de verdad que anida en el razonamiento fallido, máxime cuando a uno le consta que buena parte de sus emisores son personas que opinan de buena fe. Lo que queda de verdad, tras los filtros ideológicos, es que hay un problema real de rentabilidad que torna excesivamente gravoso para la pequeña empresa amortizar el costo para-salarial por cada unidad de trabajo utilizada, si se me permite esa mortificante manera de aludir al trabajador. Ello, me parece, debiera inducirnos a pensar si la base de tributación previsional según la nómina salarial resulta no sólo viable, sino equitativa. La tradición legal de que cada trabajador aporte -y cada empleador contribuya- en una proporción fija de la remuneración percibida y abonada no responde sino a un criterio de justicia sino nominal y, desde luego, no corresponde más que a una construcción cultural que, como todas, puede se revisada. Quiero decir, nada hay en la esencia de la seguridad social de lo cual derive como solución necesaria el sistema de cargas igualitarias actualmente vigente. En materia tributaria es ampliamente aceptado, al menos en sus predicados teóricos, que ha de tenderse a la progresividad de las cargas, lo que puede traducirse en la premisa “quien más puede (o quien más tiene) más contribuye”. Y se coincide también en que debe evitarse la regresividad en sus dos modalidades posibles: a) cobrando más al que menos puede; b) cobrando igual a los que pueden distinto. De allí que la idea de la capacidad contributiva, bien que matizada con otros lineamientos de eficiencia (simplicidad de la liquidación, facilidad de la recaudación, etc.) constituye, según destacan todos los especialistas, la base de un sistema tributario justo. No veo ninguna razón a priori por la cual la recaudación previsional -a la que los liberales llaman, sugestivamente, los impuestos al trabajo- deba considerarse ajena a estos lineamientos. Sin ánimo de complicar demasiado las cosas para un auditorio de abogados, recordemos que la teoría económica de la utilidad marginal ha demostrado, de un modo generalmente aceptado allende las ideologías, que no puede equipararse el valor de cada una de las unidades consumidas (así, de manual, el primer vaso de agua en el desierto no equivale al del quinto, ya saciada la sed). Y así, en una traslación quizás abusiva de ese postulado, no hay por qué asignar la misma utilidad a cada módulo de remuneración (se le mida por tiempo o por rendimiento). En menos palabras, no hay ninguna razón a priori para considerar que dos empresarios obtienen del mismo costo fijo (la hora-hombre de trabajo, por ejemplo) un rendimiento equivalente. Los $300 que un empresario pequeño abona como aporte por la utilización de 3 trabajadores pueden ser, en el mundo real, mucho más onerosos para él que los $ 30..000 que una gran empresa aporta en función de sus 300 dependientes. El Derecho tributario contempla además, al menos en sus versiones más intervencionistas, que el diseño fiscal debe cumplir una función, aunque sea colateral, de redistribución de la riqueza. Función que, desde luego, puede cumplirse tanto verticalmente y entre clases sociales como al interior de una misma clase, gravando con intensidades diferentes cada hecho imponible en atención a las capacidades económicas que también son desiguales. Son familiares, en el contexto de dicha disciplina y su regulación, los sistemas de alícuotas diferenciadas (crecientes o decrecientes según la base imponible). Se podrá argumentar que el sistema de conformación de la carga para-salarial responde a un criterio semejante, ya que nada parece más igualitario que tomar la base de remuneraciones abonadas (lo que guarda por supuesto estricta relación con la cantidad de trabajo consumido). Pero este enfoque, a mi ver, no responde a los parámetros de equidad (puesto que no es la misma utilidad la que el pequeño empresario obtiene por cada hora de trabajo) ni mucho menos de eficiencia (lo que es autoevidente por la altísima tasa de evasión que acompaña el diseño actual). En definitiva, entiendo que debe analizarse, por cierto con mayor rigor técnico que el que yo puedo aportar, si se justifica mantener en el contexto de la seguridad social la remuneración, o el conjunto de remuneraciones que paga la empresa, cualquiera fuera su dimensión y rentabilidad, como base imponible de su financiamiento. 3. Las técnicas disponibles. Las técnicas puras concebidas para inducir la conducta esperada pueden clasificarse de la siguiente manera: a) de policía, que suponen una presencia estatal en materia de fiscalización de infracciones, tramitación de sumarios y aplicación de multas cuyo destino es el propio erario administrativo. El Estado puede actuar “en vez de” los perjudicados o “además de” ellos, ejerciendo acciones para las que cuenta con legitimación propia; b) de mercado, orientadas a crear incentivos o premios al que cumple con la normativa en cuestión, pero también “castigos” al infractor de entidad suficientemente seria como para inducir, bajo la coerción económica, el cumplimiento de la norma; c) culturales, que apuestan a crear conciencia a propósito de los bienes jurídicos protegidos por la normativa cuyo respeto se quiere inducir. Por supuesto, es perfectamente pensable un sistema que combine estas diferentes técnicas en distintas proporciones. Así ocurrió en los 90 al transferir o descentralizar el poder de policía poniéndolo en cabeza de sujetos privados interesados en el cumplimiento de la norma. O cuando se realizan campañas de difusión propias de la técnica concientizadora incluyendo en el mensaje que “prevenir (o registrar) es un buen negocio”, incorporando así un ingrediente “de mercado”. El mas novedoso aporte de las últimas décadas en punto a brindar herramientas metodológicas para buscar los niveles de intervención adecuados provienen de las escuelas del análisis económico del derecho (AED), a las que nomino en plural puesto que reconoce diferentes vertientes, algunas de las cuales sería prejuicioso (des)calificar como economicistas en tanto se limitan a brindar elementos de ponderación sin que, necesariamente, se induzca a optar por la solución más eficiente frente a la más equitativa. Al igual que el pensamiento filodófico deontológico o consecuencialista, si goza de “mala prensa” entre los laboralistas es porque, en tanto herramienta, ha sido utilizada en la Argentina para advertir de los efectos nocivos de una supuesta sobreprotección al trabajador. Pero tanto el AED como el consecuencialismo pueden ser usados al servicio de una decisión política o judicial debidamente informada sobre los efectos que puede producir, sin que a priori resulte del método que necesariamente habrá que optar por la eficacia en desmedro de la justicia. Si se me permite una digresión auto-referencial, yo usé el método en 1996 (“Sinistralidad laboral”, en coautoría con Néstor Corte) para demostrar que la LRT, aparte de inconstitucional, sería ineficiente para cumplir con sus objetivos de prevención y desjudicialización. En cuanto concierne a esta ponencia, me interesa exponer y revisar tres de sus proposiciones metodológicas. La primera, verdadera piedra basal de la escuela, es la de dar por supuesta la “racionalidad de la agencia humana, en tanto determinada por variables económicas” que se traducen en análisis de costos y beneficios previos a cada decisión. La segunda es la que sostiene que puede haber “incumplimientos eficientes”, es decir, que hay una campo residual en que consentir la infracción resulta socialmente más eficiente que perseguirla. La tercera es el énfasis puesto en los llamados “costes terciarios” o “de gestión” que impone considerar en cada caso si está justificado o no el gasto que suponen las burocracias, trámites y tiempos necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de las normas. 3.1 Supuesto metodológico: la racionalidad del agente económico. Explica Gary Becker en su “Enfoque económico del comportamiento humano” que el dato común a aquellas diversas corrientes que utilizan el AED radica en presuponer que en la voluntad humana de obrar (o abstenerse de hacerlo) interviene la racionalidad, que en este contexto es entendida como una precedencia del análisis de costos y beneficios, o sacrificios y satisfacciones esperados de cada decisión de la vida, a lo que se suma la pulsión irresistible de decidirse en el sentido que se entienda que maximizará las utilidades y minimizará las pérdidas. Por supuesto, se da por sentado que esto último es derivación de la premisa de Adam Smith, nada ajena a la de Hobbes, tampoco a las de Freud o Nietzche, acerca de la naturaleza egoísta del ser humano y su afán instintivo de supervivencia, goce y predominio. Claramente, estos rasgos de la persona se postulan “como dados”, es decir, como pertenecientes a la descripción de “lo que es” y no a una prescripción de lo que “debiera ser”. Como todo dogma, y acaso es inevitable que así ocurra, tal caracterización del “agente humano racional” se desliza peligrosamente hacia una caricatura. El presupuesto de que todo hombre, en todo tiempo y lugar, obre privilegiando la satisfacción de su interés, deja sin explicación una porción decisiva del comportamiento humano en que las decisiones se adoptan por motivos no económicos como la solidaridad, el sentido de la responsabilidad, el afecto, el altruísmo, el mero instinto de “hacer lo correcto” y cualquier otro supuesto en que, a sabiendas, la persona actua en contra de su propio interés económico para satisfacer otras esferas de deseos o mandatos. Becker, conciente de esta limitación de la teoría, intenta refutarla predicando que el error de sus críticos es confundir lo económico con un cálculo monetario ya que la idea del “costo-beneficio” debe entenderse en realidad en términos de “placerdisplacer”, y nada quita que las compensaciones o recompensas provenidas de la satisfacción psicológica o moral del agente por una inversión monetariamente ineficiente hagan perder al acto su calidad de racional. Pero, por plausible que sea este “giro humanista” de perfiles casi freudianos, ocurre que resta todo valor a la teoría misma cuya finalidad, si es que tenía una buena, era la de traducir la conducta humana en algo medible y por lo tanto previsible como para orientar intervenciones legales eficientes, cosa que solo es posible si contamos con unidades de comparación mensurables. Y no hay monedas ni patrón oro, siquiera sal, que permita comparar esas “unidades de satisfacción” no tangibles. Si los hubiera no estaríamos ante un atolladero infranqueable cada vez que debemos cuantificar un “daño moral”. Además, hay un fallo de la teoría que se relaciona con la cuestión de la información adecuada y oportuna. Aquí la caricatura es la de una sociedad de individuos en la que cada cual es capaz de predecir con baja tasa de error las consecuencias de sus acciones para, luego, obrar de acuerdo a la que le reporte mayores beneficios. De toda evidencia, las sociedades modernas constituyen una compleja trama de regulaciones ignoradas por la mayoría de sus componentes, especialmente los más vulnerables. En la era del conocimiento y las especializaciones es poco plausible suponer que están dadas las condiciones objetivas para que cada agente realice un análisis consecuencial eficaz. Y todo ello sin contar con que, en verdad, no nos informamos sino que somos informados, es decir que nos nutrimos de fuentes de conocimiento cuyo ascetismo y objetividad no está en absoluto asegurado. Por fin, hay campos en que la irracionalidad del agente parece ser la norma de comportamiento. Sabido es que la obra cumbre de Becker es su “Crimen y castigo: una aproximación económica” (1968), en la que postula como sistema penal eficiente aquél que incrementa las penas al punto tal que, más allá de cualquier proporcionalidad retributiva, compense las posibilidades estadísticas porcentuales de quedar impune (idea que informa, también, el instituto de los “daños punitivos” en la responsabilidad extracontractual, tan popular en el mundo jurídico anglosajón). Esta construcción, sobre la que profundizaremos luego, choca con la evidencia que proporcionan, en la esfera de la “seguridad pública”, los numerosos hechos de violencia urbana en que no hay una proporción razonable, sino todo lo contrario, entre el valor exiguo de los bienes apropiados y la amenaza de castigo. Incluso hasta podría predicarse que, toda vez que se incremetan las penas, hay un efecto colateral inverso en que el delincuente aparece cada vez más “jugado” y agrede o responde con una intensidad que permite suponer que evitar la elevada punición es el dato que prima en su razonamiento. En relación a nuestro campo de estudio, puede también suceder ambas cosas. Es decir, que el empleador que informaliza trabajadores carezca de información suficiente sobre las consecuencias económicas esperables de esa conducta o que, aún teniéndola, decida permanecer en dicha situación de manera análoga a la del delincuente “jugado”, asumiendo la perspectiva de que en caso de ser descubierto en el futuro ello aparejará su ruina económica como riesgo hipotético que es preferible correr antes que afrontar unos costos menores, pero actuales y seguros. En otro contexto, escribía Claus Offe (en “Contradicciones en el Estado de Bienestar”) que “el error del liberalismo de la mano invisible es suponer que el trabajador que por su baja calificación queda excluído del mercado de trabajo no tiene otra opción que bajar el precio de su servicio para reengancharse en el sistema. En realidad sí tiene otras alternativas: delinquir, emigrar o rebelarse políticamente.” Bien podríamos parafrasearlo afirmando que el empleador informal tiene también otras opciones entre las alternativas de cumplir o asumir los costos de la infracción: concursarse, insolventarse o continuar en la actividad bajo otras apariencias jurídicas. Sobre el tópico de la información, hay que decir que muchas veces, las que provienen de contadores o de abogados no consustanciados con la disciplina, es directamente errónea. La proliferación de trabajadores “monotributistas” o reclutados mediante una “cooperativa de trabajo” o una “empresa de servicios eventuales” en hipótesis de enmascaramiento tan burdas que no resisten el menor contacto con el Derecho del Trabajo, es moneda corriente. Y sin adentrarnos en cuanto de fraude o de buena fe pueda haber en el intento, hay que decir que, de mínima, hay un asesoramiento errado sobre las posibilidades de éxito de la maniobra y en muchos casos un desconocimiento de los efectos devastadores que puede tener sobre el patrimonio del cliente. En cuanto a la asunción del riesgo, corresponde decir que un sistema de instrumentos eficientes de combate contra el trabajo no registrado no puede prescindir de la consideración de los caminos de evasión que facilitan unos regímenes societarios y de concursos excesivamente permeables a la continuidad o reciclaje del infractor en el mercado de empleo. Es que si se quiere poner verdaderamente al empleador ante la disyuntiva cumplo o me extingo, no solo deben extremarse los medios de policía para que “el zafar” no integre el menú de opciones. También deben suprimirse o dificultarse las alternativas hoy disponibles para que esa moneda tenga más de dos caras. Desde esa perspectiva, no puedo omitir que para el Derecho del trabajo resulta altamente preocupante la posibilidad que prevé el Proyecto de Unificación en tanto posibilita la “sociedad unipersonal” en que su integrante sólo arriesgue un capital predeterminado sin comprometer, como corresponde a todo emprendedor a su riesgo, la indemnidad de su patrimonio. 3.2 Segundo supuesto: el incumplimiento eficiente. Estrechamente vinculada con el discurso de la condescendencia, la hipótesis del incumplimiento eficiente sostiene que en muchas ocasiones los bienes sacrificados para cumplir con la norma tienen tal costo individual o social que justifican no cumplirla. Ya desde su formulación, este aspecto del dogma AED posee, lógicamente, la propiedad de irritar al jurista, poco afecto a admitir que puede estar justificado apartarse de una regla de derecho. A.Mitchell Polinsky (en su “Introducción al análisis económico del derecho” , Ariel, Barcelona, 1985) ejemplifica, en el campo contractual, con los supuestos en que pagar la penalidad indemnizatoria resulta más barato que afrontar la excesiva onerosidad sobrevenida de cumplir la obligación en la especie convenida; y en el campo extracontractual, con los casos en que prevenir un daño puede resultar más oneroso que repararlo dinerariamente. Este orden de razonamientos no debiera resultarnos tan extraño: es el mismo que aplicaron las ART a propósito de la decisión de optar entre pagar los resarcimientos sistémico-tarifados o invertir una cantidad superior en el cumplimiento de los deberes de prevención que la ley y su reglamentación le impusieran para lo cual, por ejemplo, debieran haber contratado una cantidad sustancial de personal calificado para realizar las inspecciones y el asesoramiento en seguridad laboral. El llamado Teorema de Mitchell Polinsky puede resumirse así: La presión disuasiva de un sistema de punición se mide multiplicando la gravedad de la pena por la posibilidad porcentual de posibilidades de ser efectivamente detectado-sancionado. En teoría, dado un universo conjetural de 100 posibles infractores, arroja igual el resultado que se descubra a uno de ellos y se lo sancione con 100 unidades de pena o que se los descubra a todos y se les sanciones con 1 unidad de pena. Sin embargo, la primera técnica se enfrenta con el problema del llamado “azar moral”, es decir con la tendencia de “indiferencia o neutralidad al riesgo” que induce a confiar a cada agente en que va a ser parte de los 99 que evaden el control (y la sanción). Solo en sociedades con “aversión al riesgo” la técnica puede ser eficiente. Por su parte, la segunda técnica incrementa notablemente los llamados “costos de gestión”, ya que para alcanzar el resultado eficiente (100 infractores=100 penados) será necesario un artefacto administrativo -inspectores, sumariantes, jueces- que no necesariamente la sociedad o el gobierno esté dispuesto a solventar. Este orden de razonamientos podría inducir a preguntarnos si nuestra sociedad, o al menos su clase empresaria, puede ser calificada como “neutral al riesgo” (lo que parecería indicado por el alto índice de infracción actual) o si sufre en cambio “aversión al mismo”. Lejos de incurrir en cualquier tipo de generalizaciones, como la que nos asigna propiedades anómicas mas o menos connaturales o inmanentes a un improbable “ser” de los argentinos, opuesta, por ejemplo, al carácter nórdico o anglosajón, me parece más interesante y útil razonar que también esas características puede ser inducidas desde el Derecho. En efecto, la tasa de neutralidad o aversión y la consecuente impronta del “azar moral” habrán de depender -como se desprende del propio teorema de Polinsky- de la efectividad con que en términos históricos sea capaz el Estado de aproximarse a un óptimo de punición. Solo una alta probabilidad de ser descubierto se incorpora al análisis racional como dato de “costo efectivamente esperado” a contraponer a los beneficios inmediatos de la informalidad registral. Pero además, para que el riesgo sea realmente tal, ha de tener en sí mismo propiedades disuasivas tales que descarte la tentación del incumplimiento eficiente. Por ello, no solo debe mantenerse el elevado nivel de sanciones económicas sino que debe resguardarse que por caminos laterales no se produzca una evasión secundaria que sustraiga al infractor de la totalidad de consecuencias presupuestadas. La conclusión que podemos extraer es que toda vez que se quiere inducir desde el Derecho un cierto comportamiento activo u omisivo, ha de preverse que las consecuencias imputadas al incumplimiento han de equiparar, por lo menos, los beneficios esperados de sustraerse a la norma. En otras palabras, como lo ha destacado la C.S en “Vizzoti” a propósito del carácter disuasivo del régimen indemnizatorio, la significación económica del resarcimiento ha de ser lo suficientemente seria como para entrar de modo determiante en el balance de costos y beneficios que realizará el empleador antes de disponer un despido inmotivado. En nuestro campo de estudio, es evidente que el sustancial incremento del sistema de penalizaciones del trabajo no registrado, en que a las sanciones propiamente “de policía” (previstas como muy graves en el Pacto Federal del Trabajo) se suman las consecuencias de orden fiscal y también los “resarcimientos” otorgados a los trabajadores, responde a este tipo de finalidad. De modo que corresponde preguntarse ¿Son livianas las sanciones existentes? ¿Cumplen con eficiencia su función disuasiva? En paralelo con cierta vulgata que circula a propósito de la “inseguridad ciudadana”, una primera tentación consiste en experimentar con una radical elevación de las penas. Este camino fue institucionalizado durante los años 90, en especial con las leyes 24.013, 25.323 y 25.325. Estas leyes tienen la particularidad de haber operado una verdadera descentralización de la facultad de fiscalización. En efecto, como modo de ahorrar al estado los “costes terciarios” de gestionar un aparato de policía eficiente, se articuló una lógica de delación y recompensa emplazando al propio trabajador afectado como un controlador de su propia situación registral y, en su caso, como legitimado activo para instar el cese de la infracción. Para que así procediera, se lo incentivó con la perspectiva de percibir para sí el importe de la sanción. Dado que inicialmente no se tuvo en cuenta que el trabajador igualmente privilegiaría la conservación de su empleo, se previó luego, con la ley 25.323, que no era requisito haber denunciado la informalidad “durante” la vigencia del contrato y se introdujeron las rectificaciones de los arts.11 de la ley 24.013 y 15 de la L.C.T., a fin de que la noticia fiscal asegurara el cumplimiento del propósito recaudatorio. De la sumatoria de posibles sanciones (que comunmente concurren, aunque cada una tenga su propia tipicidad) es posible predicar que el costo por la extinción de un contrato de trabajo no registrado, o registrado defectuosamente, se incremente en no menos de un 300%., aunque algunos operadores prácticos me aseguran que en ocasiones alcanza al 500%. Este aumento considerando solamente los costos en su repercusión contractual, al que debe adicionarse el costo sistémico de la evasión con sus propios recargos y sanciones. De modo que entiendo que resulta difícil aumentar todavía más la gravedad de las penas económicas sin afectar el carácter retributivo que necesariamente han de tener en nuestro diseño constitucional, ajeno a cualquier lógica de pura ejemplaridad. Si no es por el costado de la elevación del costo directo que se disuade al empleador de que su incumplimiento ha de ser, además de antijurídico y éticamente incorrecto, económicamente ineficiente, cabe entender que por lo menos ha de procurarse mejorar la eficacia del diseño disuasivo de modo tal que se disminuya la expectativa de “zafar” de alguno o varios de aquellos costos imputados. Una válvula de escape de la que dispone el empleador viene dada por la posibilidad de privatizar las consecuencias por medio de arreglos económicos directos con el trabajador que le hagan perder a este todo incentivo de iniciar o proseguir las acciones de las que, siendo titular, redundan también en un interés fiscal. Por medio de “acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios” se pone fin a la controversia sin que ello, como veremos luego, garantice en la práctica la intervención de los organismos de la seguridad social. También es corriente recurrir a variantes onerosas de negocios jurídicos que, como la “extinción por voluntad concurrente” (art.241 LCT), suponen un menor grado de intervención estatal ya que no requieren homologación. En ambos escenarios, por supuesto, no se contemplan los costos adicionales del trabajo no registrado o bien se los reduce, en cuanto interesan al trabajador, como contenido del arreglo. Por esta vía el empleador puede especular a priori que su incumplimiento, en definitiva, le acarreará costos menores que la registración. De allí que, en mi opinión, ha de reforzarse el celo con que debe habilitarse la homologación primero, y la oponibilidad después, de acuerdos que permitan evadir la finalidad de la normativa. En particular, resulta a mi ver imperioso revisar la excesiva flexibilidad judicial que condesciende con los “mutuos extintivos onerosos” celebrados ante escribanía, negocios jurídicos que en tanto suponen necesariamente una transacción requieren, como condición de validez, la intervención homologatoria administrativa o judicial que por este medio se elude. Y también, cuando el acuerdo se procesa adecuadamente, esto es, requiriendo esa homologación conforme al art.15 LCT, es preciso dar cumplimiento a la manda legal de que la convalidación esté precedida de una resolución fundada que contemple -como parte de la concesión que hace el trabajador- la pretensión esperada de la situación de infracción registral que denuncia. Arriesgo además la siguiente idea: la manda del art.15 L.C.T en punto a la noticia a la AFIP no se está cumpliendo adecuadamente en todas las jurisdicciones; en los expedientes se ordena la vista pero luego nadie se ocupa de cursar la comunicación pertinente; debiera habilitarse a la parte actora para que, en el mismo expediente de su reclamo individual, incorpore como pretensión el depósito judicial de las sumas destinadas a los organismos de previsión social evadidos; ya que, si bien no es acreedora directa de los mismos (y por ende, una vez depositados, deberían ponerse a disposición de la seguridad social) posee un interés legítimo en que sus aportes ingresen efectivamente al sistema permitiendo dicho procedimiento una descentralización operativa de la recaudación que, en cuanto nos interesa, encarecería para el empleador el costo final de haber tenido al trabajador en la informalidad total o parcial. 3.3 Tercer supuesto: los costos terciarios. Del mismo modo que en Derecho tributario nos encontramos con los principios de simplicidad y economía, en los ámbitos jurídicos que enlazan inescindiblemente cuestiones de prevención/resarcimiento o disuasión/sanción, es relevante ponderar que costo tendrá -para la sociedad o el Estado- la gestión administrativa del sistema. La escuela AED los denomina, siguiendo a Ronald Coase, costes de transacción o costos terciarios. E identifica como tal a todos aquéllas erogaciones necesarias, en nuestro caso, para la detección de infracciones, su procesamiento legal y la aplicación y ejecución de la sanción. Dichos costos pueden recaer tanto sobre el mismo Estado que lo financia, pero no deben descuidarse los que conciernen a los particulares (contratación de profesionales y expertos, consumo de tiempo y energías, etc.) La pregunta por este tipo de costos es consustancial a un diseño eficiente. No solamente por lo que puede suponer para el erario público financiar un sistema oneroso (y que a través de los “vasos comunicantes” presupuestarios puede vaciar la mismo tinaja que se pretendía llenar con una mejora de la recaudación previsional), sino por el hecho de que la implementación de burocracias especializadas y la puesta en marcha de la “maquinaria” represiva puede incorporar el factor tiempo como otra hendija por la cual se incrementa la tentación del “azar moral” (asumir el riesgo de no ser efectivamente sancionado). La pequeña empresa, casi por definición, supone expectativas y estrategias de corto plazo. Las experiencias en materia de policía tributaria y, si se quiere, también la adquirida con motivo de la llamada “selectividad del Derecho penal” (según la cual el aparato represivo sólo se ocupa de ciertas categorías de delitos), consisten en priorizar la actuación del sistema respecto de ciertos “nichos” en que las infracciones son más fáciles de detactar (como es el caso de los “grandes contribuyentes”), o generan una recaudación más sustanciosa con menor despliegue de recursos. Sin embargo, como hemos subrayado en la introducción, esos modelos son de difícil traslación al campo temático de la registación del empleo por la evidente circunstancia de que el universo de infractores, cualitativamente apreciado, aparece disperso en miríadas de pequeños establecimientos, la mayoría de ellos de alta volatilidad (o baja permenencia en el mercado) y que presentan también una acusada informalidad en otros órdenes (habilitaciones del negocio, anomalías de la personalidad jurídica, precaria situación fiscal, etc.). Por ello, sin descartar que la policía del trabajo basada en la inspección deba ser mejorada, no parece que pueda ser la única ni principal de las técnicas a considerar. Como ya apuntamos arriba, el diseño noventista de implicar directamente al afectado como operador descentralizado de la función detectiva debe considerarse un hallazgo positivo. Es novedoso, barato y hasta cierto punto eficaz, a condición de que la norma, y sobre todo su aplicación administrativa o judicial, no produzca el resultado objetivo de poner a la víctima en una asociación objetiva de intereses con el victimario en la finalidad elusiva. Pero, en tren de arriesgar hipótesis de trabajo o de especulación, tal vez debiera pensarse en otras formas descentralizadas, igualmente gratuitas para el fisco, sobre la base de la creación de impedimentos u obstáculos para el desenvolvimiento comercial o financiero del infractor. Por supuesto, una apuesta de este tipo es “fuerte” ya que pone en juego posibles consecuencias recesivas o, cuanto menos, ciertas turbulencias en “las necesidades del tráfico”. De allí que resulte pertinente preguntarse hasta que punto está dispuesta nuestra sociedad a una batalla a todo precio contra la informalidad laboral. Para ello, como intentamos explicar más arriba, ha de desterrarse el discurso de la condescendencia, sin perjuicio de adoptar técnicas que den cuenta del problema real con que en parte se autojustifica. Ahora, en caso de darse una respuesta afirmativa a aquél interrogante, no cabe descartar el empleo de herramientas como las que recientemente han revelado éxito en materia de policía cambiaria. Las tecnologías permiten hoy un “cruce de datos” a tal punto sofisticado que no debiera resultar extremadamente oneroso ni complejo implementar una suerte de “veraz social” - si se me permite la metáfora- conforme al cual la viabilidad de ciertas autorizaciones comerciales o financieras venga a depender del estatus registral del empleador. 4. Por fin, lo cultural. Conforme expuse arriba, es condición para esperar que un empleador adopte decisiones racionales el que cuente con información oportuna y adecuada a propósito de las consecuencias esperables de sus acciones u omisiones. Ya he reconocido como un avance de la etapa actual que la propaganda pública ha instalado la cuestión de la registración como ingrediente central de su agenda. Pero, como limitación, me parece que se mantiene el sesgo de acentuar unas apelaciones unilateralmente dirigidas a la conveniencia de registrar (como en el caso del emblemático “Don Carlos”) que no están acompañadas de una información pura y dura sobre las ventajas y desventajas de proceder así. Según me informan destacados colegas que asesoran empresas es notable el nivel de ignorancia que hay en ese sentido. Pertenezco a una generación descreída respecto de la efectividad de las apelaciones humanitarias o de bien común. Sin embargo, si uno mira retrospectivamente, puede dar fe de como la persistencia inteligente en la instalación cultural de ciertos temas ha conseguido, en términos relativamente breves en términos de generaciones, éxitos mucho mayores que las políticas coyunturales de premios y castigos. Lo ocurrido en el lapso que media entre 1970 y 2010 en materia de preservación ambiental, igualdad de género y otras formas de erradicación de la discriminación, incluso en materia de derechos humanos, o de cuestiones relativas a la salud pública (como la lucha contra el tabaquismo) revelan con una claridad que tal vez los jóvenes no puedan valorar la potencia que estas transformaciones culturales han tenido para la constitución de nuevos paradigmas. Hoy, ya docente, temo que mis alumnos tengan, ante el discurso aparentemente huero del trabajo decente, la misma sensación de escepticismo que tenía yo en los años 70 frente a todo discurso que no guardara relación directa con “la cuestión de la toma del poder”, única que haría posible cualquier reivindicación concreta. Pues bien, la historia, como dije, me ha persuadido de que los logros estables, incluso irreversibles, no pueden alcanzarse sin la tarea, menos emocionante quizás, pero más rendidora, de plantar ciertas banderas en la sociedad a partir de las cuales no se dude de que ciertas cuestiones, como la de tener trabajadores clandestinos o informales, constituye un rasgo socialmente inaceptable, equivalente en su gravedad al de dar un trato “de no humano” a quien presta el servicio al privarle del acceso a Derechos Fundamentales a la salud y la previsión. Insisto en que esta es una estrategia de mediano a largo plazo, que no es incompatible con la continuidad de la publicidad informativa acerca de ventajas y desventajas de registrar (como apelación al egoísmo del posible infractor), pero de la que pueden esperarse cambios más profundos y duraderos. No cabe descartar en tal sentido, como ocurriera exitosamente con otros temas arriba mencionados, deba incorporarse a las currículas académicas incluso en los niveles de formación primaria. La edad de los “¿por qué? resulta una inmejorable oportunidad de colocar a los padres ante la interpelación que más obliga.