16. LIBROS: Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo

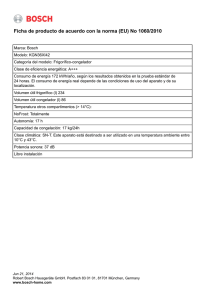

Anuncio