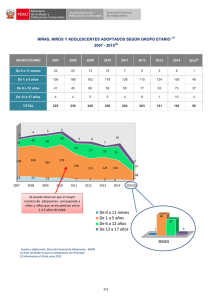

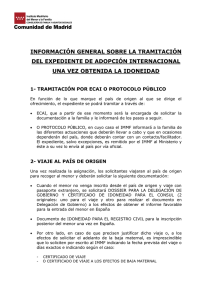

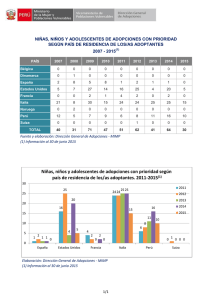

Las adopciones internacionales truncadas y en riesgo en

Anuncio